- 目次 -

- 1 ① ウェットフードってどんなもの?

- 2 ② ウェットフードに潜む3つの落とし穴

- 3 ③ シニア猫や持病がある子はどう使えばいい?

- 4 ④ ウェットフードとうまく付き合うコツ

- 5 ⑤ 「うちの子」に合った与え方を見つけるには?

- 6 ⑥ ウェットフードのメリットと注意点まとめ

① ウェットフードってどんなもの?

ウェットフードの種類と特徴

🐾 水分たっぷりでやわらかい“ごちそうタイプ”たい

まず、ウェットフードって言うたら缶詰・パウチ・ゼリー・スープタイプなど、 やわらかくて水分量70〜85%くらいのごはんのことたいね。

見た目も香りもまるで人間の総菜みたいに豪華で、 猫にとってはごちそう感のある一品っちゃん。

ちび(うちのキジトラ・メス猫)も、パウチを開けた瞬間から台所にピューッて走ってきて、 耳がピクピク→尻尾ブンブン→スタンバイ姿勢になるくらいテンション上がると(笑)

🐾 種類ごとの特徴をざっくり比較してみた

以下の表は、代表的なウェットフードのタイプと特徴をまとめた一覧たい。 選ぶときの参考にしてみてね。

| タイプ | 見た目・食感 | メリット | 気をつけたい点 |

|---|---|---|---|

| 缶詰タイプ | しっかりした固形・総菜風 | 保存期間が長く、香りが強い | 開封後は早めに使い切る |

| パウチタイプ | ゼリー/スープ/ムース系が多い | 使い切りやすく、衛生的 | コスパはやや劣る |

| スープタイプ | とろみ+具材少なめ | 水分補給にぴったり | 栄養密度が低いこともある |

猫の年齢・体調・食べ方のクセに合わせて使い分けていくと、より満足度が上がるとよ。

🐾 こんなときにウェットが役立つばい

ドライよりちょっと手間はかかるけど、ウェットには使いどころの強さがあるとよ。

- 食欲がないとき → 香りとやわらかさで食いつきアップ

- 水分不足が心配なとき → 自然に水分がとれる

- 薬を飲ませるとき → 包んで食べさせやすい

ちびも病院のあとでちょっと不機嫌なときとか、 暑くてごはんに見向きせんときは、スープタイプのウェットを足すとぺろっと食べるけん、 “ごほうび兼 栄養補給”として活躍しとると。

「食べてくれん…」って困ったときほど、ウェットは頼れる味方たい。

メリット:食いつきがいい/水分補給ができる

🐾 「とにかく食べてほしい」ときの最終兵器たい

まずウェットのいちばんの魅力は“食いつきの良さ”。 開けた瞬間にふわ〜っと香りが広がって、猫のテンションも一気に上がるとよ。

ちびもカリカリには興味なかった日でも、パウチ開けた瞬間だけはシュタッと飛んできて、 「え、これ今日もらえると?ほんとに?今?マジで?」みたいな顔しとった(笑)

食欲が落ちたとき・病みあがり・夏バテ時の“食の起爆剤”としても重宝するばい。

🐾 水分がとれん猫にとっての“救世主”でもあるとよ

猫は体のつくり的に、あまり水を飲まん動物やけん、 ごはんから水分をとることが健康維持にめっちゃ大切たい。

以下は、ウェットでの水分摂取が役立つケースばい。

| 状況 | 問題になりやすい症状 | ウェットのメリット |

|---|---|---|

| 夏場・室温が高い | 脱水・食欲低下 | ごはんで水分補給できる |

| 便秘ぎみ | 排便の回数が少ない/硬い | 腸の動きを助ける水分がとれる |

| 腎臓・膀胱が気になる | 尿量が少ない/濃い尿が続く | 強制的に水分をとらせやすい |

お水を飲まん子に無理させるより、「ごはんで水分とってもらう」方がずっと自然やけんね。

🐾 ウェットの“プラスα”なメリットも見逃さんでほしい

実はウェットフードには、食いつきや水分補給以外にも、 うまく使えば助かる機能性メリットがいくつもあるとよ。

- 薬を包み込んで飲ませやすい(混ぜ込み・包み込み)

- 食べムラ対策に香りづけ役として使える

- ドライの上に乗せて“ごほうび”の演出になる

ちびもワクチンのあとでちょっと元気がなかときは、 お気に入りのウェットをちょびっと温めてあげたら、しっぽだけフリフリ動いて「それは食うけん出して」って感じやった(笑)

食べさせるためじゃなく、“気持ちを上げるため”にも使えるのがウェットの強さたい。

ドライフードとの違いと役割の使い分け

🐾 「どっちが優れてるか」じゃなく「どう使うか」たい

よく聞かれるとが「ウェットとドライ、結局どっちがいいと?」って質問なんやけど、 正直なところどっちが正解とか優れてるとかじゃなかとよ。

大事なのは、それぞれの特徴を理解して、状況に応じてうまく使い分けることたい。

“ドライ=主軸”、“ウェット=補助・水分・気分転換” そう考えるとバランスがとれやすくなるっちゃん。

🐾 特徴の違いを一覧で見てみよう

以下の表に、ウェットとドライの違いをわかりやすくまとめたけん、選ぶときの参考にしてみてね。

| 項目 | ドライフード | ウェットフード |

|---|---|---|

| 水分量 | 約10%以下 | 約70〜85% |

| 保存性 | 高い(密閉で長持ち) | 開封後は冷蔵&早めに使い切り |

| 栄養の濃さ | ギュッと詰まってる | やや薄め/水分重視 |

| 食いつき | 子による(ドライ好きも多い) | 香りが強くてよく食べる |

| コスト | コスパ◎ | やや高め |

どっちかに決めつけんで、“役割を分けて共存”って考え方が、 猫の体にも、飼い主の財布にも優しかよ。

🐾 うちではこう使い分けとるばい

ちびは基本ドライ派やけど、夜だけウェットをちょびっと追加しとるとよ。

こんな感じで場面に応じて使い分けるのがベストたい。

- 朝:ドライのみ → 栄養・コスパ重視

- 夜:ドライ+少しウェット → 香り+水分でごほうび感

- 夏場・通院後 → スープタイプで水分補給&やさしさ

「こうあるべき」じゃなく「うちの子にはこれが合う」 そうやって見つけていくのが大事たい。

※ドライフードの特徴や選び方については こちらの記事でも詳しく書いとるけん、合わせて参考にしてみてね。

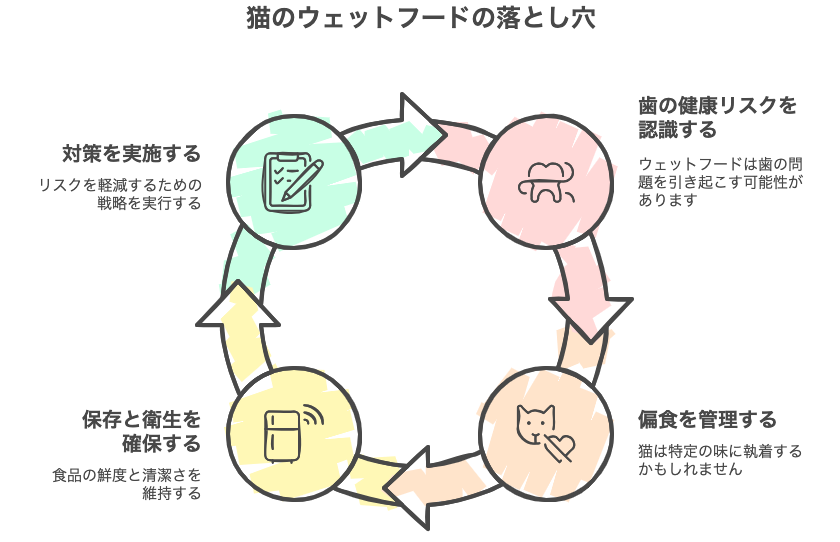

② ウェットフードに潜む3つの落とし穴

虫歯や歯周病のリスクが高まりやすい

🐾 いちばん盲点になりやすい“歯の健康”たい

まず、ウェットフードの見落とされがちな落とし穴が「歯」への影響たい。

やわらかくて噛まずに飲み込めるけん、歯垢や汚れが残りやすくて、 虫歯・歯周病・口内炎などの原因になりやすいとよ。

ちびも一時期ウェットばかり食べとった頃、口を気にしてよだれが増えたり、食後に口元をしきりにこすったりしとったけん、 「もしかして…」って病院行ったら、軽い歯肉炎やったことあるっちゃん。

🐾 ウェットが歯に与える影響と要注意ポイント

下の表に、ウェットが原因で起こりやすい口内トラブルと要因をまとめとるけん、チェックしてみてね。

| よくある症状 | 考えられる原因 | 猫が見せるサイン |

|---|---|---|

| 歯垢・歯石の蓄積 | 噛まずに飲み込む/粒がない | 口臭・歯が黄ばむ |

| 歯肉炎・出血 | 歯垢が残りやすい+歯みがき不足 | 食後に口を気にする/よだれが増える |

| 歯のぐらつき・脱落 | 長期間ウェットのみ+ケアなし | 片方の歯でしか噛まん/固いものを嫌がる |

ウェット=悪じゃなくて、“ケアとセット”で考えるのが大事たい。

🐾 歯のトラブルを防ぐためにできること

でも安心してよか。ちょっとした工夫で、歯の健康は守れるけんね。

- ドライと組み合わせて噛む習慣を残す

- 週1〜2回でも歯みがきをトライする

- 口腔ケア用のおやつ・スプレー・シートを活用する

ちびはガーゼの指歯みがきでコツコツ慣らしていって、 今では「ちょっとだけよ」って言うとシュッと来てくれるようになったと(笑)

食いつき重視のウェットほど、“あとでしっかり口ケア”がセットやけんね。

※くわしくは ウェットフードと歯の病気の関係も参考にしてみてね。

食べムラ・わがままが加速する

🐾 食いつきが良すぎるのも実は落とし穴たい

ウェットは香りも味も強くて、猫が「おいしい!」って思いやすいけん、 確かに食べてくれるけど、逆に“それしか食べたくない”状態になる子も多かとよ。

ちびも昔ウェットを続けすぎた時期があって、 ドライば出したらごはんを見て無言で寝床に戻るという謎の抗議に出たことがあるっちゃん…(笑)

「うちの子、贅沢になった?」って思ったら、たぶん当たりたい。

🐾 偏食に陥りやすいパターンを表で確認しとこう

以下は、ウェット中心生活から“偏食スパイラル”に入ってしまいやすい流れたい。

| 行動・状態 | そのときの猫の心理 | リスク |

|---|---|---|

| ウェットばかり出す | 「これがいつものやん」 | ドライへの興味が消える |

| 一種類に固定 | 「これしか食べたくない」 | 飽きたら完全拒否 |

| 毎回違う味 | 「今日は何かな?」 | 味を選び始めて偏食癖がつく |

猫は賢いけん、「おいしいのが出てくる」って覚えたら選び始めるんよ。

🐾 偏食にさせんためにできる対策5つ

食いつきがいいのはうれしかけど、食べムラやわがままにさせん工夫も大事たい。

- 基本はドライ/ウェットは補助と位置づける

- ごはんの時間は決めてダラダラ出しっぱなしにしない

- 毎回味を変えすぎず“定番”を1つ決める

- 「食べん=出さない」も時には必要

- 食後は褒めて“満足感”を演出する

ちびの場合は「食べたあと一緒に遊ぶ」がごほうびになっとって、 ごはんのあとにじゃらし持つと「ごちそうさま…からの遊びね!」ってスイッチが入るっちゃん。

おいしいだけじゃなく、“安心して食べるリズム”も整えてあげてね。

保存・衛生面での注意点

🐾 「開けたらすぐ食べきる」が基本ルールたい

まず押さえときたいのがウェットフードは傷みやすいってこと。 開封後は常温保存NG、冷蔵保存でも24〜48時間以内が目安たい。

特に夏場は冷蔵でも劣化が早かけん、食べ残しは放置せず即片付けることが大事ばい。

「香りがきつくなった」「色が変わった」って思ったら、それはもうアウトっちゃん。

🐾 よくある保存・衛生ミスを表でチェックしてみよう

下の表は、実際によくある保存ミスと起こりやすいトラブルばまとめたものたい。

| NGパターン | 起こる問題 | 対策方法 |

|---|---|---|

| 常温放置 | 腐敗・雑菌増殖 | 食後すぐ冷蔵 or 廃棄 |

| 器の使い回し | ヌルヌル・カビ発生 | 毎回洗剤でしっかり洗う |

| 匂いの残った冷蔵保存 | 猫が食べない・劣化 | 密閉&できれば使い切りパウチ |

保存トラブルは猫の食欲だけじゃなく、体調にも関わるけん軽視できんとよ。

🐾 ちびとの実体験から学んだ保存の工夫

ちびの場合はスープタイプを1回で食べんときがあって、 冷蔵庫に入れたら次の日ニオイが変わって残されたことがあったとよ。

それからは、姉貴はこんな工夫ばしとると:

- 使い切れる少量パウチを選ぶ

- 半分残ったら密閉容器+冷蔵→翌朝までに使う

- 食器は毎回しっかり洗ってニオイも残さん

ウェットは便利なぶん「扱い方」が重要になるけん、 手間はかかっても、それが猫の健康を守る一歩たい。

③ シニア猫や持病がある子はどう使えばいい?

食欲が落ちたときの補助として

🐾 「なんか最近食べん…」そんなときの救世主たい

まず、ウェットフードの最大の強みのひとつが“食欲が落ちたときの補助役”になることやね。

特に高齢猫・病みあがり・環境変化でごはんを残しがちな子には、 香り・やわらかさ・水分感で食欲をそそる効果があるとよ。

ちびも避妊手術のあとしばらくごはんば食べんくなったとき、 温めたパウチの香りにつられて1口だけでも食べてくれた瞬間はホッとしたもんたい。

🐾 こんなときにウェットが効く!状況別の有効パターン

以下の表に、「食欲が落ちた時期」と「ウェットの活用例」をまとめてみたけん参考にしてね。

| タイミング | 状態・背景 | おすすめの使い方 |

|---|---|---|

| 夏バテ気味 | 暑さでダレる・水も飲まん | スープ系ウェットで水分&香り刺激 |

| 病院や予防接種のあと | 緊張と疲れでぐったり | 普段より好きな味でごほうび補給 |

| シニアで食欲減退 | 噛むのがつらい/においが弱く感じる | ムース状やゼリータイプを人肌に温めて提供 |

「元気が出てからごはん」じゃなく、「ごはんが元気を引き出す」ときもあるけんね。

🐾 「ちょっと加える」だけでも効果はあるとよ

無理して全部をウェットに切り替えんでも、ちょっと混ぜる・上に乗せるだけで 食欲がガラッと変わることもあると。

- ドライの上にスプーン1杯だけトッピング

- 温めて香りを立たせる(猫の嗅覚は鋭かけん)

- 手で細かく崩して食感を調整

ちびもドライに飽きとる日でも、ゼリー状のパウチを少しだけ混ぜると完食することあるけん、 ほんとに「ちょい足し」の威力は侮れんとよ。

「今日は食べてくれた」その1回が、どれだけ安心につながるか…飼い主やけんこそわかる気持ちたい。

水分摂取がカギになる病気の場合

🐾 水分が足りんことで悪化する病気があるとよ

続いて注目したいのが水分不足と病気の関係たい。

猫はもともと砂漠の生き物やけん、水をたくさん飲む習性があまりなかと。 でも現代の猫は室内飼い・ドライ中心生活やけん、 慢性的な水分不足になっとるケースがかなり多かとよ。

その結果、腎臓や膀胱に負担がたまって病気を引き起こすこともあるけん注意せんといかんと。

🐾 水分補給が有効な症状・体質の一覧

下の表に、水分摂取が特に大事な症状や体質ばまとめたけん、該当する子はぜひ意識して見てね。

| 状態・病名 | 起こりやすい症状 | ウェットの効果 |

|---|---|---|

| 腎臓病(慢性腎不全) | 尿が薄い/脱水ぎみ | 自然に水分摂取を促せる |

| 膀胱炎・尿路結石 | トイレが多い/排尿時に鳴く | 尿量UPで結晶を排出しやすく |

| 便秘・コロコロ便 | 便が硬い/出しづらそう | 水分で便がやわらかくなり排便がスムーズ |

どれも「早く気づいてあげる」ことで重症化を防げる病気ばかりやけんね。

🐾 水を飲まん子には“ごはんで水分”がベストたい

「うちの子、水あんまり飲まんとよね…」って飼い主さん、けっこうおるっちゃろ?

そんなときは水皿を増やす・水を流す・ぬるま湯にするって対策もあるばってん、 一番手軽で確実なのが“ごはんから水分とらせる”ことたい。

- ドライ+スープ系ウェットで自然な水分補給

- 朝はウェット/夜はドライでバランスよく

- ぬるめに温めることで香りも引き出せる

ちびも冬場に水飲みが減ったときは、 ウェットをぬるめにしてあげるとしっかり食べてくれて、便通もスムーズになったとよ。

水を飲まん子ほど、ウェットは命を守る味方になってくれるばい。

ウェットばかりは逆に負担になることも

🐾 良かれと思って続けすぎるのは要注意たい

たしかにウェットは水分もとれるし食いつきも良かけど、 「こればっかり」になってしまうと別の負担が出てくるとよ。

特に安価なウェットは糖質・添加物・脂質が多く含まれてるものも多かけん、 知らんうちに内臓に負担をかける生活習慣になっとることもあるっちゃん。

“体にやさしそう”な見た目に騙されんように、成分チェックも忘れんでね。

🐾 ウェット中心が逆効果になるリスクを表で整理

以下は、ウェットを与えすぎたことで出やすいリスクと症状をまとめた表たい。

| 原因 | 体に起きやすい反応 | 注意ポイント |

|---|---|---|

| 糖質・脂質が多いフード | 体重増加・肝機能への負担 | 成分表示にカロリーや脂質量を確認 |

| 添加物や香料の摂りすぎ | 肝臓・膵臓に負担/アレルギー | 無添加 or 最小限の製品を選ぶ |

| たんぱく質不足 or 偏り | 筋肉減少・元気がなくなる | 総合栄養食かどうかを必ず確認 |

見た目や味ではわからん部分こそ、しっかりチェックせんといかんと。

🐾 シニア・持病もちの子は病院と連携しとこう

特に7歳以上のシニア猫や、腎臓・肝臓・膵臓などに持病がある子は、 自己判断だけで「よかごはん」って決めつけたらいかんとよ。

こんなケースでは必ず獣医さんに相談するのがおすすめたい:

- 療法食とウェットを併用したいとき

- 薬と一緒に食べさせたいとき

- 水分はとれるけど体調が安定せんとき

ちびはまだ持病はなかけど、年齢重ねたらフードは病院と連携するつもりたい。 健康を保つごはんほど「プロの意見」も取り入れると安心ばい。

※シニア猫の病気やケアについては こちらの記事にもまとめとるけん、あわせて参考にしてね。

④ ウェットフードとうまく付き合うコツ

主食にせず“補助・サポート役”にする

🐾 便利だけど「主役」にしすぎると崩れるとよ

たしかにウェットは使いやすかし、猫も喜ぶばってん、毎日100%ウェットだけってのはやっぱり弱かとよ。

理由はシンプル。保存性・栄養密度・成分バランスの安定性で見ると、 ドライフードのほうが日常の主食に向いとるけんね。

「美味しそう」「食べるから」だけで決めんように、基本と補助のバランスを考えることが大事ばい。

🐾 ウェットとドライの“主役・補助”の違い比較

次の表にそれぞれのフードの向いとる役割ばまとめたけん、 ごはん選びの参考にしてみてね。

| 項目 | ドライフード(主食) | ウェットフード(補助) |

|---|---|---|

| 栄養バランス | 高密度で安定 | 水分重視・やや偏りやすい |

| 保存性 | 常温で長持ち | 開封後は冷蔵/消費期限短め |

| 価格・コスパ | 継続しやすい | 割高/使いすぎると負担 |

| 役割 | 栄養・エネルギーの柱 | 水分補給・食欲サポート・気分転換 |

お互いに“得意な役割”を活かして、補い合うごはん設計が理想たい。

🐾 ちびも“主:ドライ/補:ウェット”で安定しとるよ

うちのキジトラ・ちびは、基本的に朝・昼はドライオンリー、 夜だけウェットを小さじ1〜2くらい混ぜとるんよ。

こんなふうに分けてると、よか循環ができるとよ。

- ドライ:栄養・歯ごたえ・カロリー補給

- ウェット:水分・香り・気分転換

- 両方を混ぜて「ごちそう感」もUP

主食と補助、どっちも大事。役割分担をうまく活かせば、毎日安心ばい。

与えるタイミングと頻度の工夫

🐾 タイミングしだいで「効き目」が変わってくるばい

どんなにいいフードでも、与える“タイミング”と“目的”が合っとるかで 猫への効果って大きく変わってくるとよ。

以下は、ウェットを効果的に取り入れたい代表的なシチュエーションたい。

- 夏場:水を飲まんとき → スープ系ウェットで水分補給

- 朝:ドライ/夜:ウェット → 食欲刺激&ご褒美感UP

- 便秘ぎみ:腸の動きサポート → ゼリー系を混ぜて調整

- 食欲ダウン時:温めて香りで誘導 → 香りが立つタイプを選ぶ

ちびは夜にだけ温めたウェットを足すと、ごはんに集中しやすくなるんよ。 時間帯や気分を見ながら調整するのがコツたい。

🐾 与える頻度の目安をざっくりチェック

次の表に、猫のライフスタイル別におすすめのウェット頻度をまとめとるばい。

| 猫のタイプ | ウェットの頻度目安 | 理由・目的 |

|---|---|---|

| 健康な成猫 | 週2〜3回 | 水分補助・気分転換 |

| 食欲にムラがある子 | 1日1回程度 | 香りとやわらかさで刺激 |

| シニア猫/病みあがり | 毎食+ドライ併用 | 水分&エネルギー補給が優先 |

「多ければいい」じゃなく、子に合わせた量がベストたい。

🐾 やりすぎると“ドライ拒否”が始まるとよ

ただし注意点として、ウェットばっかりになってしまうと、ドライに戻れん子になるリスクもあるとよ。

以下は、よくある“やりすぎ”ミスと対策たい:

- 毎食ウェット → たまにはあえて抜く日を作る

- 種類を変えすぎ → 好みが細かくなって偏食化

- おやつ感覚で与えすぎ → 主食の栄養バランスが崩れる

ちびも連日ウェット三昧やった週のあと、ドライを出したら「え?違うやん」って顔しとったけん(笑) “特別感”を保つためにも、頻度は調整が大事たい。

保存・衛生・ニオイ対策のコツ

🐾 開封後は“時間との勝負”と思っといてよかばい

まず、ウェットフードの保存ルールの基本はシンプルたい。

- 開封後はすぐ冷蔵庫へ

- できれば24時間以内に使い切る

- 常温放置NG/特に夏は要注意

ちびも半分残した缶詰を翌日出したら匂いでプイッてされたことあるけん、 保存の“鮮度”はほんと大事やと痛感したばい。

「ちょっとだけ残しとこう」が腐敗や拒食につながるけん、要注意たい。

🐾 器のヌルヌルは見落とし厳禁たい

器ばしっかり洗わんと、ウェットの脂分でヌルヌルが残りやすかとよ。 そこから細菌やカビが繁殖して、口内炎や下痢の原因になることもあるけん、ここは絶対手抜きNGたい。

| 洗い方の違い | 残るリスク | ベストな対応 |

|---|---|---|

| 水だけ洗い | 油分・ヌメリが残る | 必ず中性洗剤でしっかり洗う |

| 同じ器を何度も使い回し | 雑菌が増えていく | 毎食ごとに洗って清潔を保つ |

| キッチンに放置 | 虫・カビ・腐敗臭 | 使ったらすぐ片付ける習慣を |

器=健康管理の現場と思って、清潔第一でいこ。

🐾 ニオイ対策も“人の快適さ”を守る大事な工夫たい

最後にニオイ対策。これ、地味に大事たい。 特にウェットは香りが強くて室内に残りやすいけん、 飼い主側のストレスにならん工夫もしとくと快適たい。

おすすめの対策はこれたい:

- 蓋つきの食器を使ってニオイ拡散を抑える

- 使い切りパウチにして残さない

- 余った分は密閉容器に入れて冷蔵保存

- ゴミは消臭袋+密閉ごみ箱へ

ちびも食べ残したあとのにおいが強いと機嫌が悪くなる日もあるけん、 猫も人も気持ちよくごはんが続けられるように、環境づくりも気配りたい。

「うちの子のため」+「人も快適」=続けやすいフード習慣たい。

⑤ 「うちの子」に合った与え方を見つけるには?

食いつき・体調・便の様子を見ながら調整

🐾 「どのくらいあげるか」は猫次第たい

「ウェットって1日どれくらいがベスト?」ってよく聞かれるけど、 正直なところ、答えは“その子次第”としか言いようがなかとよ。

なぜなら、同じ量でも体質・年齢・活動量によって反応が違うけんね。

「猫がどう感じてるか」を観察して、その子に合わせて調整するのが一番安心たい。

🐾 便や食欲に出る“ちいさな変化”を見逃さんように

次の表に、ウェットをあげたときに出やすい体の変化と、 それぞれのサインばまとめたけんチェックしてみてね。

| 様子 | 猫の反応 | 調整の目安 |

|---|---|---|

| よく食べている | 完食/器をなめる | その量をキープ or 少し増やす |

| 便がやわらかくなった | ふにゃふにゃ/量が多い | 回数を減らす or 温度を調整 |

| 食べ残す/ニオイをかぐだけ | 食欲が落ちている可能性 | 好みのタイプに変える/混ぜ方を工夫 |

体のサインを見ながらフードを調整すること=愛情のかたちたい。

🐾 最初は“試し期間”として少しずつ慣らしていこう

いきなり毎日ウェットを始めるより、まずは1週間くらい「試し期間」ば作ると安心たい。

- スタートは週に2〜3回/夜だけ1さじがベスト

- 水の飲み方/食いつき/便の変化を記録する

- 変化が落ち着いたら頻度・量を調整していく

ちびのときも最初は夜だけムース系を1さじ混ぜて様子見しとったばってん、 慣れてきたら自分から「ウェットの日やろ?」って顔してくるようになったと(笑)

猫が“快適に続けられる量とペース”を一緒に見つけていこうや。

持病や年齢がある子は獣医と相談を

🐾 病気がある子には「自己判断」がいちばん危ないとよ

たとえ食いつきが良くても、持病がある子には注意せんといかんポイントがいくつもあるとよ。

特に以下のような病気を持っとる子は、食材の種類・塩分・水分・カロリーが影響しやすかけん、 自己判断でのフード変更はリスクが高かと。

| 病気の種類 | 注意ポイント | ウェット活用の注意点 |

|---|---|---|

| 腎臓病 | たんぱく質・リン・塩分制限 | 療法食以外はNGな場合もある |

| 膀胱炎/尿路結石 | pHバランス・水分量・マグネシウム量 | 結石タイプによって使えるフードが変わる |

| 心臓病 | ナトリウム(塩分)管理が必須 | 通常フードでは塩分過多になる可能性あり |

療法食の子はとくに「ちょっとなら…」が命取りになるけん注意たい。

🐾 こんなときは迷わず相談してよかばい

じゃあ、どんなときに獣医さんに聞いたらいいんか? 目安になる場面を下にまとめたけん、該当したら遠慮せず相談たい。

- 療法食を食べてくれず困っている

- 投薬中で食事との兼ね合いが気になる

- 水を飲まんけんウェットで補いたい

- 体重や体調に変化が出てきた

ちびの友達の茶トラくんも心臓が弱くて、塩分NGの制限があったと。 でも、獣医さんが許可した低ナトリウムのウェットで気持ちよく食べられたって話もあるけん、 相談しながら選ぶって大事やね。

🐾 病院では「こう伝える」とスムーズたい

実際に病院で相談するときは、こんなふうに伝えると獣医さんも判断しやすくなるっちゃん。

- 「ウェットを使いたいけど、●●の症状に影響ありますか?」

- 「これを混ぜて使う予定ですが大丈夫ですか?」

- 「与える量・頻度の目安はありますか?」

「いいですか?」より「こうしたいんですが大丈夫ですか?」って聞くと、的確なアドバイスがもらえるとよ。

“フードでサポートしたい”って気持ちはきっと伝わるけん、遠慮せんで相談してみてね。

フードジプシーにならんための考え方

🐾 迷子になってしまう理由、実は共通しとるとよ

「これもダメ、あれも飽きた、次は…」って繰り返しよると、 気づけば“いろんなフードを転々とする状態”=フードジプシーになってしまうと。

以下の表にジプシー化しやすいパターンをまとめたけん、もし当てはまるなら気をつけてみてね。

| 原因 | よくある行動 | 結果 |

|---|---|---|

| 軸がない | 気分であげ方が変わる | 猫も飼い主も混乱する |

| 与えすぎ | 毎日違う味を出す | 好みに振り回されて選びグセがつく |

| 反応だけで決める | 「食べた=続ける」「残した=やめる」 | 体調との因果関係が見えなくなる |

「迷ったら新しいフード」じゃなく、「まず見直す」が大事たい。

🐾 軸を決めて、カスタムしていくのがコツたい

フードジプシーを回避するいちばんの方法は、「うちの子のごはんルール」を決めることたい。

たとえばこんな感じで、使い方を明確にしとくとよかよ。

- 基本はドライ/ウェットは週3回まで

- 体調崩したときだけウェットに切り替える

- 便がゆるいときは一時的に量を減らす

ルールは最初から完璧に決めんでよか。 まずはざっくりでよかけん、「うちはこれ」があると判断しやすくなるとよ。

🐾 ちび家のごはんルールはこれたい

最後に、ちびと暮らすうちで自然にできた「我が家のごはんルール」ば紹介するけん、参考にしてみてね。

- 朝と昼はドライのみ。夜だけウェット1さじ追加。

- 便がふにゃっとしたら即ウェット中止して様子見。

- 新しいフードは1週間かけてじわっと混ぜる。

最初は試行錯誤ばっかりやったけど、「これがうちのリズム」って決めてからは、お互い楽になったっちゃん。

猫も人も、習慣化されると気持ちが安定するけん、「軸のある食生活」を一緒に作っていこうや。

⑥ ウェットフードのメリットと注意点まとめ

🐾 ウェットフードの“良かところ”と“役立つ場面”

| メリット | 活用できる場面 | ポイント |

|---|---|---|

| 食いつきが良い | 食欲不振/高齢・病み上がり | 香り・温度で刺激UP |

| 水分補給ができる | 腎臓・膀胱・便秘のケア | ドライだけでは不足しがち |

| 食感がやわらかい | 子猫/シニア/歯の弱い子 | 粒の形状にも注目 |

| ごほうび・気分転換 | いつもの食事に飽きたとき | “特別感”をキープするのがコツ |

🐾 注意すべき点と“こうすれば安心”な使い方

| 注意点 | 起こりやすいこと | 対処のコツ |

|---|---|---|

| 保存が難しい | 腐敗/ニオイ/ヌメリ | 小分け・冷蔵・器は毎回洗浄 |

| 虫歯・歯周病リスク | 噛まんけん歯垢が残る | 歯みがき/ドライと併用 |

| ドライを食べなくなる | わがまま/偏食化 | 頻度制限&ルール決めが大事 |

| 持病がある場合 | 腎臓・膀胱・心臓に悪影響の可能性 | 必ず獣医と相談! |

ウェットは「美味しい・嬉しい」だけじゃなく、猫の命を支える選択肢にもなると。 でも、軸を持って、目的をもって使うことがいちばん大事やけんね。

ドライを基本に、水分・食欲・気分にあわせた“補助”としてウェットを活かしていこうや🐾

▶︎参考記事:キャットフードだけで満足? ドライとウエットどっちがいい? 食事の基本を解説

[…] ※ウェットフードの詳細は こちらの記事でも詳しく紹介しとるけん、気になる人はあわせて読んでみてね。 […]