- 目次 -

①「しつけ」ってなに?猫にとって必要なの?

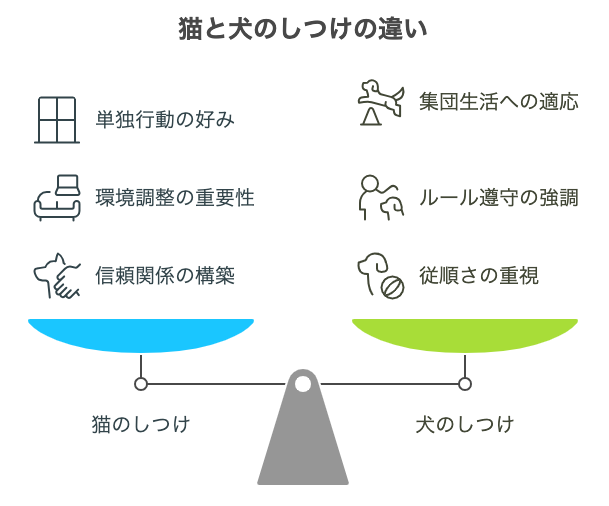

犬と猫のしつけの違い

🐶 犬は「集団ルール」に慣れとる生き物

まず、犬は群れで生活する性質を持っとる生き物やけん、「指示を聞く」「従う」ってことに自然と適応しやすいとよ。

リーダー(飼い主)に従う意識も強くて、「お座り」「待て」などのコマンドも覚えるのが得意なんよ。

だから犬のしつけは、上下関係を意識したトレーニングが基本になると。

下の表を見ると、犬と猫のしつけの考え方がどれだけ違うかが一目瞭然たい。

| 項目 | 犬 | 猫 |

|---|---|---|

| 本能 | 群れでの行動・指示に従う | 単独行動・自由を好む |

| しつけの基本 | 命令と従順 | 環境の工夫と信頼 |

| 効果的な方法 | コマンド・トレーニング | ストレス軽減と習慣づけ |

| 注意点 | 一貫性を保つ | 強制しない・自由を尊重 |

このことは、環境省が出しとる犬の飼い方ガイドラインでも明記されとるばい。

👉 犬と猫とどちらが飼いやすい?それぞれの魅力や比較ポイントを紹介 (犬の家&猫の里)

🐱 猫は「マイペースに生きる」ソロプレイヤー

一方で猫は、基本的に単独行動で生きとる動物。

他の動物と群れをなして動く必要がないけん、「ルールに従う」っち発想がそもそも希薄なんよ。

だから、命令されたり制限されたりするのが大の苦手。

「自分のペースで」「自分の好きなタイミングで」動くのが猫の本能やけん、強制されるとストレスばためやすいっちゃね。

人間のルールに合わせさせるんやなくて、猫の本能や習性を理解して環境を整えることが先ばい。

📚 違いを知れば関わり方が変わる

しつけ方を犬と同じにしてもうまくいかん理由が、こうして見えてくるっちゃろ?

大事なのは「こうすべき」って押しつけることやなくて、その子の性格や本能に合ったやり方を選ぶことなんよ。

猫には猫の、犬には犬のやり方がある。

違いを知ること=理解の第一歩やけんね。

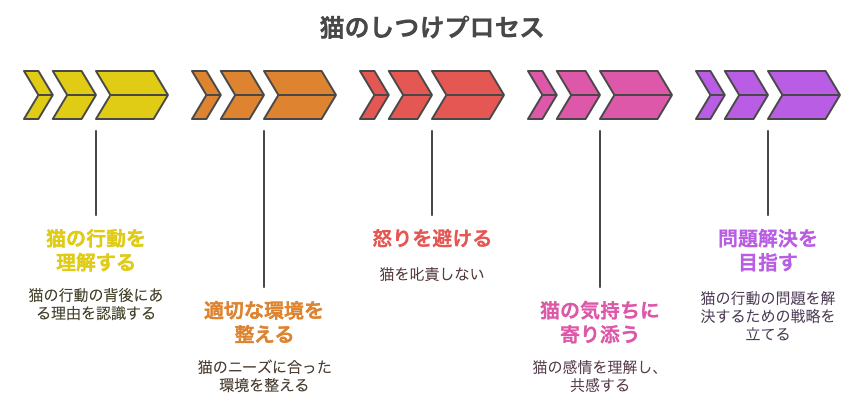

しつけ=“人間の都合”じゃない

🤔 そもそも「ダメ」って誰のため?

まず最初に考えてほしかとが、「そのルール、誰のためなん?」ってことばい。

たとえば「テーブルに乗っちゃダメ」「ソファで寝るな」——これ、ほとんどが人間側の都合から来とるルールなんよ。

でも、猫からしたら「高いところに登る」「ふかふかしたとこで寝る」って、本能的な安心行動なんよね。

つまり、猫には猫なりの理由があるっちゃけど、それを知らんまま「ダメ!」って言いよったら、猫にとっては意味不明な禁止令ばい。

🛠️ 行動を変えるなら、環境から変えんと

じゃあどうすればいいかというと、まずルールを教える前に、環境を変えることが大事ばい。

「乗ってほしくない場所」を減らすより、「乗ってよか場所」を作ってあげるっち発想たい。

たとえばキッチンに乗って困るなら、そこに登れんようにする工夫と同時に、代わりになる高台を用意してやると効果的ばい。

行動を制限するより、「こっちがいいよ」って猫の好みに寄せた提案の方が、圧倒的に受け入れられやすいっちゃんね。

比較すると、こんな違いがあるとばい。

| 人間都合のしつけ | 猫に寄り添った工夫 |

|---|---|

| 乗ったら即「ダメ!」 | 登ってよか棚やタワーを用意する |

| 寝たらどかす | 専用のふかふかベッドを置く |

| 爪とぎされたら怒る | 気持ちよくとげる爪とぎを増やす |

叱る前に、代替案を準備してやることが、猫との暮らしでは重要なんよ。

🧘♀️ しつけは「共存の知恵」たい

最後に一番伝えたいのは、しつけ=命令ではないっちゅうこと。

人間と猫は、そもそも文化も言語も違う生き物やけん、「こうあるべき」って押しつけても伝わらんことのほうが多かと。

だけん、「人間の思い通りにさせる」んやなくて、お互いが気持ちよく暮らせるルールを探すっち意識に切り替えてみてほしい。

その視点で関わり方を見直していくと、猫のほうも「この人は信頼できる」「安心できる存在や」って感じてくれるようになるけん。

しつけ=共存の知恵——これがいちばんしっくりくる表現やと思うばい。

愛猫が安心できる関係づくり

🫶 信頼は「しつけ」よりも先に育てるもん

まず何より大事なのは、信頼関係のほうが“しつけ”よりも優先されるってことを忘れたらいかんと。

いくら正しいしつけをしても、猫が飼い主のことを怖がっとったり、不安を感じとったら全然入っていかんとよ。

反対に、猫が「この人は安心できる」「そばにおりたい」って思っとる状態やったら、自然とルールも覚えていくと。

つまり、信頼こそが“伝わる土台”なんよ。

📢 しつけは「伝える」より「伝わる」が大事

次に大切なんは、「伝えた」だけじゃ意味がないっちゅうことばい。

しつけは「言ったこと」やなくて「伝わったかどうか」がすべてなんよ。

猫にとって、意味のあるコミュニケーションってのは「声のトーン」「タイミング」「飼い主の態度」——そういう雰囲気ごと伝わるかがカギなんよね。

たとえば「おいで」って優しく言ったときにスッと寄ってくる。

それって命令やなくて、関係の深さを示しとる証拠たい。

逆に、大声で命令し続ける飼い主には、猫はどんどん距離を置くっちゃ。

📊 信頼としつけのバランスを可視化してみる

下の表を見てみて。しつけの成功度と、信頼関係の強さってどれだけ直結しとるかがわかるばい。

| 信頼関係のレベル | 猫の反応 | しつけの難易度 |

|---|---|---|

| ほぼゼロ | 逃げる・無視・威嚇 | 非常に高い |

| 中程度 | 様子見・条件次第で反応 | やや難しい |

| 高い | 声や視線だけで行動する | 低くてスムーズ |

信頼が先、しつけは後——この順番を間違えんことが一番大事たい。

ちなみに、子猫時代から信頼関係を育てていく方法は、こっちで詳しくまとめとるけん、気になる人はぜひ読んでみてね。

👉 子猫のトレーニングの基本

② しつけを始めるタイミングはいつ?

子猫と成猫で“教えやすさ”は違う

🍼 子猫は“受け入れモード”が開いとる

まず最初に知ってほしかとが、子猫には「覚えやすい時期」がちゃんとあるっちことばい。

特に生後2〜3ヶ月の「社会化期」は、いろんな刺激をスッと受け入れやすい時期なんよ。

このタイミングで声をかけたり、音や人に慣れさせたりすると、「怖くない」「これは普通」って感覚が自然に入ってくるけん、その後のしつけもスムーズになると。

つまり、“教える”んやなくて“慣れさせる”ことに近い時期っちゃね。

🐾 成猫でも遅くはなかけど…

一方、成猫からしつけを始める場合は、ちょっとだけ時間がかかることもあるばい。

というのも、すでに自分のルールや生活リズムができとるけん、新しいルールを受け入れるのに少し時間が必要なんよ。

でも安心してよか。

信頼関係をしっかり作っていけば、何歳からでもちゃんと伝わるけんね。

焦らず、その子のペースに合わせるのが一番たい。

📊 比較するとこうなる

じゃあ実際に、子猫と成猫でどれくらいしつけの傾向が違うか、表にしてみたばい。

| 項目 | 子猫 | 成猫 |

|---|---|---|

| しつけの入りやすさ | ◎(受け入れやすい) | △(時間が必要) |

| 慣れやすさ | 音・人・環境に柔軟 | 警戒心がやや強め |

| 必要な時間 | 比較的短期間で習得 | ゆっくり段階的に慣らす必要あり |

| しつけのコツ | 遊びながら覚えさせる | 信頼を土台にして進める |

この表を見てもわかる通り、しつけは早いに越したことはないばってん、何歳でも“遅すぎる”ことはなかっちゃん。

しつけは「いつでも遅くない」

🕰️ 始めるのに「手遅れ」なんてことはなか

まず声を大にして言いたいのは、何歳からでもしつけは可能ってことばい。

「もう大人やけん、今さら無理やろ?」って思いがちやけど、実際は猫の年齢と“覚える力”は直結しとらんとよ。

それよりも大事なんは、飼い主の関わり方と、環境の工夫たい。

時間がかかっても、猫はちゃんと見とるけん、根気よく付き合っていけばしっかり伝わると。

🧭「今さら」より「今から」の気持ちで

次に大事なのは、「今さら…」って思いを捨てて、「今から始めよう」って気持ちに切り替えることばい。

猫と暮らしとって、「ここ危ないな」とか「これやめてほしいな」と思った瞬間から、もうしつけのタイミングなんよ。

しつけって、何か特別なことやなくて、「一緒に安全に暮らすための会話」たい。

思い立ったときがベストのタイミングっちゃけん、変に構えず、今日からできることを少しずつ始めたらよかよ。

📊 年齢に関係なくできること一覧

下の表に、年齢を問わず取り組めるしつけの一例をまとめてみたけん、ぜひ参考にしてみて。

| 場面 | 取り組めるしつけ・対応 |

|---|---|

| キッチンに登る | 乗れんようにブロック+登っていい棚を用意する |

| 夜中に鳴く | 日中にしっかり遊んでエネルギー発散させる |

| 家具で爪とぎ | 爪とぎ場所の追加+気持ちいい素材に変える |

| 呼んでも来ない | おやつや声かけで「来るといいことある」習慣づけ |

年齢関係なく「今この瞬間」からしつけは始められるけん、あきらめんで一歩ずつでよかばい。

飼い始めたその日から意識したいこと

🏡 迎えたその瞬間から、しつけは始まっとる

まず最初に伝えたいのは、「しつけ」は何かを教える行為やなくて、「関わり方」そのものっちゅうことばい。

猫を家に迎えたその日、その瞬間からすでにしつけは始まっとるとよ。

たとえば、大声を出さない、無理に触らない、急に抱っこしない——そんな小さな気づかいの積み重ねが、猫にとっては「この人は安心できる存在」ってサインになるっちゃん。

いきなり「ダメ!」「やめて!」ばっかり言うよりも、まずは猫にとって安心できる空気をつくることが何より大事たい。

🌱 猫のペースに合わせる=信頼のスタート

次に大切なのは、「猫のペースを尊重する」っていう意識ばい。

人間側の都合で「慣れさせよう」「ルールを教えよう」と急いでも、猫はプレッシャーしか感じんのよ。

最初の数日は、「見守ること」そのものが最高のしつけやけんね。

猫が自分から近づいてきたらゆっくり応じる、興味を持ち始めたらそっと受け入れる——そうやって少しずつ距離を縮めていくことが、あとあと大きな信頼につながると。

📊 最初の1週間で意識したい行動まとめ

下の表に、猫を迎えてから最初の1週間で意識すると良かことを整理してみたけん、ぜひ参考にしてみてね。

| 行動 | 猫への印象 | しつけへの影響 |

|---|---|---|

| 大きな声を出さない | 安心できる | 警戒心が減る |

| 無理に触らない | 自由に動ける | 信頼が育つ |

| 生活音を一定に保つ | 環境に慣れやすい | ストレスが減る |

| 静かに名前を呼ぶ | 呼ばれることに慣れる | 今後の声かけが入りやすくなる |

最初の1週間は「信頼の土台づくり期間」やけん、焦らずゆっくり歩んでいくとよかよ。

③ 基本のしつけ①:やっていいこと・ダメなことの伝え方

声のトーンとタイミング

🗣️ 声の出し方ひとつで印象はガラッと変わる

まず大前提として、猫に何かを伝えるとき声のトーンはめちゃくちゃ重要やけんね。

高い声で「ダメ〜!」って叫んでも、猫にとっては意味がわからん上にびっくりするだけやし、 怒鳴り声なんかは信頼そのものを壊す可能性すらあるとよ。

大事なのは、低めのトーンで短く、落ち着いて伝えることばい。

たとえば「ダメ」や「ノー」みたいに、短くて一貫した言葉を使うと、猫も「これ言われたら嫌なことが起きる」って覚えやすくなるっちゃんね。

⌛ タイミング次第で意味が変わるとよ

次に大事なのが“いつ”伝えるかっちゅうタイミングの問題たい。

猫が家具をガリガリやっとる「その瞬間」に伝えんと、数分後に言っても何のこっちゃ分からんと。

猫は“その場の行動と結果”を結びつけて学習する動物やけん、リアルタイムの反応が命やけんね。

逆に言えば、即座に静かに伝えれば、それだけ効果的っちゃ。

📊 トーンとタイミングの組み合わせ別・猫の反応表

下の表を見れば、声のトーンと伝えるタイミングで、猫の反応がどう変わるかが一目で分かるとよ。

| 声のトーン | 伝えるタイミング | 猫の反応 |

|---|---|---|

| 高くてヒステリック | 行動の後(数分後) | 驚く・混乱・不信感が強まる |

| 低くて短く「ダメ」 | 行動中(その瞬間) | すぐにやめる・理解しやすい |

| 怒鳴る・叫ぶ | 行動の直後でも | 恐怖心が残る・距離ができる |

声のトーンとタイミングがかみ合えば、それだけでしつけの成功率は跳ね上がるけん、ここは本気で意識したほうがよかとばい。

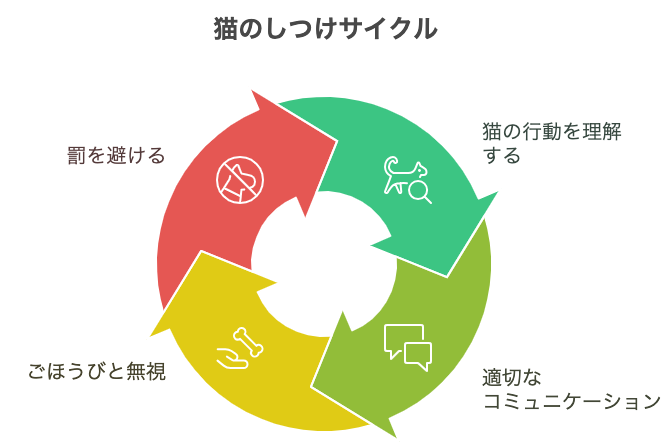

ごほうびと無視の使い分け

🎁 褒めて伸ばすのがいちばん早か

まず知っといてほしかとが、しつけは叱るより「褒める」ほうが何倍も伝わるっちゅうことばい。

たとえば、トイレでちゃんとできたときにすぐに「えらいね〜!」って声をかける、ごほうびのおやつをあげる——それだけで、猫は「これやったらいいことある!」って覚えていくと。

猫は怒られるより褒められるほうがずっと反応がいいけん、やってほしい行動には迷わずポジティブな反応を返すのがコツばい。

🕶️ イタズラには「反応せん」ほうが効く

次に大事なのは、なんでもかんでも注意するんやなくて、「無視する」ことで伝わるケースもあるってことたい。

甘噛み・イタズラ・構ってアピール——こういう行動は、飼い主の反応そのものがご褒美になっとることがあるっちゃんね。

そんなときにわざと目を合わさん・触らん・声もかけんようにすると、「あれ?反応ない…」って猫のほうからやめることが多いと。

静かに無視=最大のメッセージになること、ほんと多いばい。

📊 ごほうび・無視の効果比較表

下の表に、ごほうびと無視をどう使い分けるか、具体的にまとめたけん参考にしてみて。

| 行動 | 取るべき対応 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| トイレで排泄 | すぐに褒める+おやつ | 「正しい場所=いいことある」と覚える |

| 爪とぎを指定の場所で行う | 「いい子やね〜」と声をかける | その場所で続けるようになる |

| 甘噛みしてくる | 目を合わせず無視する | 構ってもらえんと学習する |

| しつこく鳴き続ける | 反応せず、落ち着いたら褒める | 鳴きやんだ行動が報われると覚える |

ごほうびと無視、このふたつをうまく使い分けることで、猫とのコミュニケーションは一気に変わるけん、ぜひ実践してみてほしいばい。

怒鳴る・叩くは逆効果

⚠️ 罰を使うと信頼は一瞬で壊れる

まず、絶対に伝えたいのが怒鳴る・叩く・閉じ込めるといった「罰のしつけ」は絶対NGっちことばい。

そういうことをされると、猫は「この人=怖い存在」ってインプットしてしまって、そこから信頼を取り戻すのはかなり大変になるっちゃ。

しかも、「怒られた」ことは覚えても、「なにが悪かったか」は理解しとらんけん、ますます混乱させるだけになるとよ。

つまり、罰は信頼も学習効果もゼロ——どころかマイナスにすらなるけん、本当にやっちゃいかん方法なんよ。

📉 恐怖のしつけがもたらす悪循環

次に、罰を続けることで猫との関係にどんな悪影響があるかを見てみようか。

恐怖→不信感→距離ができる——この流れは一度始まったら止めるのが難しくなるとよ。

さらに、猫は警戒心が強い動物やけん、一度心を閉ざしたらなかなか開いてくれん。

だからこそ、「怒らないしつけ」が唯一の近道なんよね。

📊 やってはいけない罰×猫の反応表

最後に、よくありがちな罰とその結果を表にまとめとるけん、同じことしてないかチェックしてみてね。

| やってしまいがちな罰 | 猫の反応 | 信頼関係への影響 |

|---|---|---|

| 怒鳴る・大声を出す | びっくりして逃げる | 恐怖心が残り、距離ができる |

| 叩く・押さえつける | 強く怯える・攻撃的になる | 信頼が崩壊する |

| ケージに閉じ込める | 環境=怖い場所と認識する | 安心感がなくなる |

「ダメ!」は冷静に短く、それ以外はやさしく褒める——このスタンスさえ守れば、猫はちゃんと信頼してくれるけん、焦らんで大丈夫ばい。

④ 基本のしつけ②:トイレ・爪とぎ・家具対策

トイレ失敗時の対応

🚫 まず怒らんこと、それが一番大事

まず最初に意識してほしかとが、トイレの失敗で怒鳴らない・叱らないってことばい。

おしっこを変なとこでされたら焦るし、正直イラッともするっちゃけど、そこで怒ったら猫は「トイレ=怖い」って思ってしまうとよ。

そしたら余計にトイレがうまくいかんようになるし、信頼関係まで崩れてしまうこともあるっちゃん。

まずは深呼吸して、猫の気持ちを考えてみてほしいばい。

🔍 原因を探して環境を整えよう

次に大事なんは、「どうしてそこでしたか?」を考えることたい。

トイレが汚れてた、場所が騒がしい、近くに嫌な匂いがした——猫には猫なりの理由がちゃんとあるっちゃんね。

そもそも猫はキレイ好きで、安心できる場所でしか排泄したくない生き物。

だからこそ、環境を整えるだけで劇的に改善することもあるとよ。

📊 トイレ失敗の主な原因と改善策一覧

下の表に、よくある失敗パターンと改善ポイントをまとめたけん、同じような状況がないかチェックしてみてね。

| 失敗の原因 | 猫の気持ち | おすすめの対応 |

|---|---|---|

| トイレが汚れていた | ここではしたくない | 毎日こまめに掃除する |

| トイレの場所がうるさい・落ち着かん | 安心して使えない | 静かな場所に移動する |

| トイレの数が少ない | 使いたい時に空いてない | 部屋ごとに1つずつ増やす |

| 砂やトイレの形が好みに合わない | なんかイヤな感じがする | 砂の種類やトイレ本体を見直す |

「失敗した!」って思ったら、まずは猫の目線で原因を探してみる——それがしつけの第一歩やけんね。

爪とぎ場所を覚えさせるコツ

🧠 やめさせるんやなくて「場所を変える」発想

まず大前提として、爪とぎは猫の本能やけん、やめさせようとするのは無理があるっちゃ。

でも逆に言えば、「していい場所」を教えることでコントロールは可能たい。

だから最初にやるべきは、といでほしい場所に爪とぎを置いておくこと。

お気に入りの寝場所のそば、よく通る場所、日当たりのいいところ——猫が「気持ちよくとげる!」って思えるスポットに設置するのがポイントばい。

🚪 壁やソファを守るための誘導テクニック

次に、もし壁やソファで爪とぎを始めたらすぐに短く「ダメ」と伝えて、正しい場所に案内するっちゃ。

ここでも重要なのは、怒鳴らない・叩かないこと。

あくまでも冷静に、猫の動きに合わせて「こっちでとごうね」と促すのがコツたい。

そのうえで、爪とぎの素材・形・高さも見直すと、猫にとって「ここがベスト!」になる確率が上がるとよ。

📊 設置場所・素材・反応の関係まとめ

最後に、設置場所や素材ごとの猫の反応傾向を表にしてみたけん、環境づくりのヒントにしてみてね。

| 設置場所 | 素材・タイプ | 猫の反応 |

|---|---|---|

| キャットタワー横 | 麻縄ポール型 | 登る流れでとぎやすく人気 |

| お気に入りの窓辺 | 段ボールマット型 | 日向ぼっこついでにとぐ |

| 廊下の角 | カーペットタイプ | 通りすがりにとぐ習慣がつきやすい |

| ソファ前 | 背の高いポール | 代替として機能しやすい |

爪とぎは「やめさせる」んやなくて「移動させる」しつけやけん、正しい場所とタイミングをセットで覚えさせていこうや!

家具や壁を守る工夫

🧱 「ボロボロ=悪」じゃないことを知る

まず最初に理解してほしかとが、猫が家具や壁を傷つけるのは「悪さ」やないってことたい。

それはストレスのサインやったり、本能的な爪とぎ不足やったり、トイレの不満やったりすることもあるっちゃん。

だからこそ、行動だけを止めようとするんやなくて、「なんでそうなっとるか?」を探る視点が大事ばい。

環境を見直す=家具を守る近道っちゃね。

🪚 物理的ガードと「といでいい場所」の両立がカギ

次に、実際にできる工夫を紹介するばい。

まず家具や壁はカバー・シートで物理的に守ること。

そして並行して、「ここでなら思いっきりといでいいよ」っていう場所を複数つくることが重要なんよ。

お気に入りの場所や通り道の近くに麻縄ポール型や段ボール型の爪とぎを用意すると、かなり防止効果が高まると。

さらに、うまくとげたときにすぐに褒めるのも忘れずにね。

📊 傷対策に役立つアイテムとポイント一覧

下の表に、家具や壁の傷防止に役立つ具体的なアイテムとその使い方をまとめとるけん、参考にしてみてね。

| 対策アイテム | 使い方のポイント | 効果 |

|---|---|---|

| 透明保護シート | ソファや壁に貼る/貼る位置は猫のとぐ高さに合わせる | ツルツルでとぎにくくなり防止になる |

| 麻縄ポール | 家具のそばに置く/高さのあるものがベスト | 家具代わりのとぎ場になる |

| 段ボールタイプ爪とぎ | 通路沿いや窓辺に設置/複数設置が◎ | ストレス発散・家具への興味が減る |

それでもマーキング(スプレー行動)が続く場合は、去勢手術も検討の余地ありやけんね。

実際、去勢するとマーキングやトイレの失敗が減る傾向があるけん、長期的な解決策としても大事な選択肢やと思うばい。

詳しくはこっちの記事にまとめとるけん、気になる人は見てみてね。

👉 子猫の去勢手術のすすめ

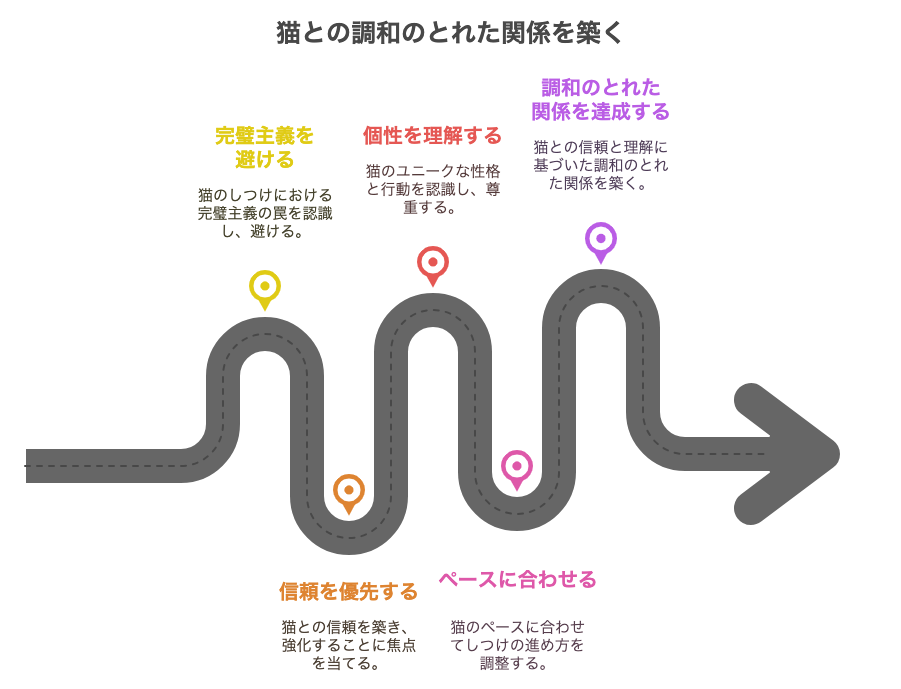

⑤ しつけがうまくいかないときの考え方

思った通りにならなくて当然

🌀 「完璧に従う」は幻想ばい

まず、しつけっち聞くと「ちゃんとできるようにする」「言うことを聞かせる」ってイメージがあるかもしれんけど、それ猫には通用せんと思ってよかばい。

猫はロボットやないけん、毎日同じ動きをするわけじゃなかし、飼い主の期待通りに動いてくれる保証もなかと。

今日はちゃんとできても、明日は気分が乗らん、雨で不機嫌、ただなんとなくイヤ——そういうもんやけん。

まずは「しつけ=完璧」って発想を手放すことが、猫との暮らしの第一歩ばい。

🔁 しつけは“少しずつ”が基本のリズム

次に大事なのは、「できなくても当たり前」っていう心構えを持つことたい。

最初から成功するなんて思わずに、1回うまくいったら褒める、10回中3回できたら上出来くらいの気持ちでいた方が、お互いストレスなく続けられるっちゃん。

しつけはゴールじゃなくて“育てていくプロセス”。

気長に、気楽に、けど「諦めずに」進めていくのがいちばん大切やけんね。

📊 よくある猫の“理想と現実”のギャップ表

下の表に、飼い主がつい思い描いてしまいがちな理想と、実際の猫の反応とのギャップをまとめてみたけん、ちょっと肩の力ば抜いて見てみてね。

| 飼い主の理想 | 猫の現実 | 意識したい対応 |

|---|---|---|

| 呼んだら毎回来てくれる | 気分で無視したり、来たり | 来たら褒めて強化していく |

| トイレは一度で覚える | 失敗しつつ場所を学習 | 失敗の原因を見直す |

| ダメと言ったらすぐやめる | 遊びと勘違いして続ける | 冷静に何度も繰り返し伝える |

| しつけたらずっと守る | 日によってバラつきがある | “一進一退”が普通と思っておく |

猫との暮らしは「思い通りにいかん」からこそ楽しいっち思えたら、もうそれだけでしつけの半分は成功やけんね。

イライラしたら一歩引く

😤 感情のままに叱っても逆効果

まず前提として、イライラしたまま猫に向き合うのは逆効果ばい。

しつけがうまくいかん時、思わず声を荒げたり、猫をじっとにらんだりしてしまう気持ちは分かるっちゃ。

でも、それを受けた猫は「この人は怖い」って思って、ますます距離を取ってしまうんよ。

そうなると、関係は後退するばかりで、しつけどころじゃなくなると。

🧘♂️ 一呼吸置く余裕が猫との信頼を守る

だからこそ、次に大事なのは「自分がイライラしとるな」と気づいた瞬間に一歩引くことばい。

深呼吸して、目を閉じて、いったんトイレ掃除でもしながら気分転換してみて。

その「余裕」があると、猫も「怒鳴られない」「この人は落ち着いとる」って安心感を持ってくれるけんね。

しつけって結局、飼い主の気持ちが安定してるかどうかが問われる場面でもあるとよ。

📊 イライラした時にやると逆効果なNG例と代替行動

下の表で、ついやってしまいがちなNG行動と、それに代わるおすすめの行動をまとめたけん、参考にしてみてね。

| NGな対応 | 猫への影響 | 代わりにやるとよい行動 |

|---|---|---|

| 大声で怒鳴る | びっくりして逃げる・信頼が崩れる | 低い声で短く「ダメ」とだけ伝える |

| 目を見てにらむ | 威圧感で警戒される | 目をそらして視線を切る |

| その場を動かずに怒り続ける | 空気が悪化・猫が固まる | 一旦その場を離れて冷静になる |

イライラしても感情をぶつけん——これができるようになった時、猫との信頼はぐっと深まるばい。

“しつけ”より“関係づくり”が優先

🤝 信頼があるからこそ伝わると

まず何より大事なんは、「しつけ」って結局は信頼関係の上にしか成り立たんっちゅうことばい。

どんなに正しいルールを教えようとしても、猫が「この人は怖い」「信用できん」って思っとったら、まったく入っていかんと。

逆に言えば、信頼がしっかりあれば多少のルール違反くらいは自然と減っていくんよね。

まず関係、あとでルール——これが猫との暮らしの基本ばい。

👣 急がずゆっくり、猫のペースに合わせる

次に大切なのは、焦らず猫のペースに合わせるって姿勢たい。

「まだ覚えてくれん」「また同じことしてる」って思ってしまうこともあるかもしれんけど、そこはグッとこらえてゆっくり見守るとよ。

その落ち着いた空気が、猫には「この人と一緒におると安心する」って気持ちを生むけんね。

結果として、その信頼が「言葉が伝わる環境」につながっていくっちゃん。

📊 関係づくり優先のしつけイメージまとめ

下の表に、信頼ベースでしつけを進める際の考え方と、従来型のしつけとの違いをまとめとるけん、見比べてみてね。

| 考え方 | 従来型のしつけ | 信頼重視のしつけ |

|---|---|---|

| 目的 | 言うことを聞かせる | 一緒に安心して暮らす |

| 方法 | 命令・注意・ルール強調 | 環境づくり・褒める・待つ |

| 関係性 | 上下関係に近い | パートナー・同居人 |

| 猫の反応 | 距離を取る・従うふり | 自ら寄ってくる・安心して学ぶ |

しつけに行き詰まったときほど「教える」じゃなく「信頼を築く」ほうに軸を戻す——それが猫との暮らしをうまく回すコツやけんね。

⑥ まとめ

| 項目 | 要点まとめ |

|---|---|

| ①「しつけ」ってなに? | 命令ではなく信頼を積み重ねるプロセス。猫の習性に寄り添う姿勢が重要 |

| ② しつけを始めるタイミング | 子猫期は吸収力が高く理想的。成猫でも遅くはないが信頼構築がカギ |

| ③ 基本のしつけ① | 声のトーンと即時の対応が重要。褒める・無視するメリハリが効果的 |

| ④ 基本のしつけ② | 失敗には必ず理由がある。爪とぎ場所と環境整備で問題行動を減らす |

| ⑤ うまくいかないとき | 焦らず猫のペースに合わせる。しつけよりも関係づくりを優先 |

[…] 焦らず、ちびと一緒にコツコツ積み上げていけば、ちゃんと伝わるけん安心してね。 気になる人は猫のしつけの基本もぜひチェックしてみてね。 […]

[…] さらに詳しいしつけのコツは、「猫のしつけ、できる?」の記事で紹介しとるけん、あわせて見てみてね。 […]