うちの猫「ちび」を迎えたのは、ある夏の日。

ふわふわで、手のひらにすっぽり収まるサイズの子猫に出会って、「よし、この子を育てよう」と決めたときのことは、今でもはっきり覚えています。

でも—— かわいいだけじゃ終わらなかった。

走る、噛む、鳴く、隠れる、暴れる、トイレ失敗…… 「えっ!?こんなにやんちゃなん!?」と、正直しつけには苦戦しました。

この記事では、そんなちびとの“実体験”を交えながら、初心者でもできる猫のしつけ方法をまとめていきます。

叱らないしつけ・信頼関係・共に暮らすためのルールづくり。

猫と「わかり合える」ようになるまでのステップを、一緒に学んでいきましょう!

- 目次 -

- 1 ①子猫のしつけは「できない」のが普通?

- 2 ② 最初に覚えさせたい4つの基本

- 3 ③ 絶対にやっちゃダメなNG対応

- 4 ④ 子猫との信頼関係の築き方

- 5 ⑤ よくあるQ&A(困ったときどうする?)

- 6 ⑥ まとめ:しつけは「支配」じゃなく「共生」

①子猫のしつけは「できない」のが普通?

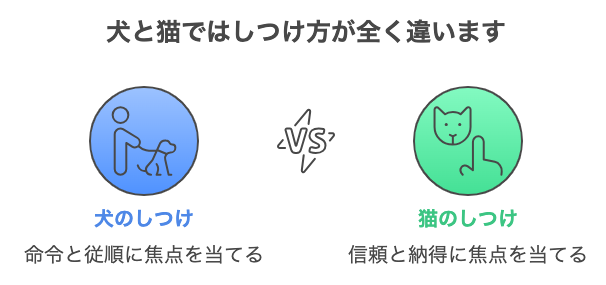

猫のしつけと犬のしつけは全然ちがう

まず知っておいてほしいのは、猫は犬のようにはしつけられないということです。

「しつけ=教え込むこと」と思っている人ほど、猫との暮らしでつまずきやすいかもしれません。

🐶 犬は“従う”ことで信頼を築く動物

犬は、人との関係の中で「命令に従う」ことを学び、それによって信頼関係を築いていく動物です。

そのため、決まった合図・ルール・ごほうびを用いた反復練習が効果的です。

🐱 一方で猫は、“納得”したことしかやらない

猫は本質的に「自分が納得したこと」「自分にとってメリットがあると判断したこと」しかやらない動物です。

つまり、人間の都合や命令に従うこと=信頼ではないという前提で接する必要があります。

猫は“命令に従う動物”ではなく、“共に暮らすパートナー”。 この違いを知っておくだけで、しつけの捉え方は180度変わります。

📊 犬と猫のしつけの違い一覧表

| 項目 | 犬 | 猫 |

|---|---|---|

| しつけの基本姿勢 | 命令と服従/指示に従うことで学ぶ | 自分で納得・理解したことだけやる |

| 主従関係 | 明確(飼い主を“上”と認識) | 対等(相手を尊重するかどうか) |

| 学習のきっかけ | 指示・反復練習・ごほうび | 環境・タイミング・本人の気分 |

| 失敗時の対応 | 「いけない」と教える | 環境を見直す(怒らない) |

| 目標のイメージ | 命令を守ってもらう | 一緒に心地よく暮らす |

💡 だからこそ必要なのは「納得してもらう」アプローチ

しつけとは、命令ではなく対話。

強制ではなく、共に暮らすための理解。

それが猫とのしつけにおける、本当のスタートラインです。

だからこそ、「教え込む」のではなく「納得してもらう」という考え方が超重要。 “しつける”のではなく、“共に暮らすための調和を探る”—— それが猫とのしつけにおける最も大切なマインドです。

叱っても逆効果って本当?

はい、叱るのは完全に逆効果です。

猫は「怒られて反省する」動物ではありません。

それどころか、叱られたことで「怖い」「危ない」と感じた相手からは距離を取ろうとするのが本能です。

⚠️ 叱ることで起こる「負の連鎖」

あなたは「しつけのつもり」で叱っていても、猫からすると“攻撃された”と感じるだけ。 その結果、人間との距離を取り、信頼を失っていくという悪循環が始まります。

以下はよくある叱り方と、それが猫に与える影響を整理した表です👇

| よくある“叱り方” | 猫の反応 | 結果として起きること |

|---|---|---|

| 怒鳴る | 耳を伏せる・逃げる | 人間=怖い存在と認識し、避けるようになる |

| 叩く・押さえつける | 萎縮・攻撃・強い不信感 | 粗相・夜鳴き・噛みつきなどの問題行動が増加 |

| 水スプレーをかける | 警戒・ストレス・物陰に隠れる | 信頼関係が破壊され、近づかなくなる |

💬「じゃあ、どうすればいいの?」

叱る代わりにできることは、以下のような“行動を切り替える工夫”です👇

- 噛んできたら無言で離れる(構わない)

- 爪とぎをされたらすぐに爪とぎ器へ誘導

- 粗相したら音も立てずに静かに掃除→環境を見直す

「怒られなかった=安心できる」経験の積み重ねこそが、猫にとって最大のしつけになるんです。

🧠「叱る=しつけ」ではないというマインドセット

しつけとは命令でも罰でもなく、“暮らしをスムーズにするための共通理解”。

つまり、叱る=しつけではなく、叱る=距離ができる行為だということを、まずは飼い主が知っておく必要があります。

信頼関係は、積み上げるのに時間がかかるけど、崩れるのは一瞬。

そのことだけは、どうか忘れないでください。

ちびの“全無視期”の話

うちの「ちび」も、迎えたばかりの頃はまさに“全無視”スタイルでした。

名前を呼んでもピクリとも反応せず、構おうとすればスッと逃げる。

たまに抱っこしてみたら、鋭い爪で「やめろ」の意思表示。

「……えっ?ウチに来たの間違いだった?」って本気で思うくらい、心のシャッターがガッツリ閉じてた。

私の存在は、きっと“騒がしくて距離感のない何か”に見えていたのかもしれません。

🧘♀️ でも私は、「強制せず、見守る」ことを選びました

「仲良くなりたい」 「距離を縮めたい」 「撫でたい」 ——その気持ちを一旦ぜんぶ飲み込んで、ただ“そばにいるだけ”の時間を選びました。

・名前を呼ぶだけ

・声をかけながら近くで静かに過ごすだけ

・触らない。追わない。求めすぎない。 その繰り返しの日々。

📅 1ヶ月後、ちびが“ふと”振り返った

それは、ある日の夕方でした。

いつものように「ちび〜」と呼んだとき、ちびがピタッと足を止めて、ゆっくりとこちらを振り返ったんです。

たったそれだけ。 でも、「この子と通じ合えたかもしれない」と感じたあの瞬間は、今でもはっきり覚えています。

🌱 そこから少しずつ、ちびの行動が変わっていきました

- 名前を呼ぶと、ゆっくり近づいてくるようになった

- ごはんのとき、自分からスリッと体を寄せてくるようになった

- ソファの横に座ると、「撫でていいよ」と言わんばかりにごろんと転がるようになった

急には変わらない。でも、確実に変わっていった。

その小さな変化が毎日少しずつ積み重なって、

ちびとの暮らしは、気づけばやわらかくて、あたたかくて、やさしい時間になっていました。

💬 しつけとは“支配する技術”ではなく、“信頼関係を築く日々の積み重ね”

それを教えてくれたのは、間違いなくちびでした。

「言うことを聞かせる」ではなく、「この人となら一緒にいてもいい」と思ってもらえる存在になる。 それが、猫とのしつけで一番大切なことだと気づかされました。

距離があるうちは不安になるし、焦りたくなるけど、 猫はちゃんと見てくれています。 そして、あなたが変われば、猫も変わります。

焦らず、怒らず、信じて待つ。

ちびが私にそうしてくれたように、今度は私があなたにそう伝えたい。

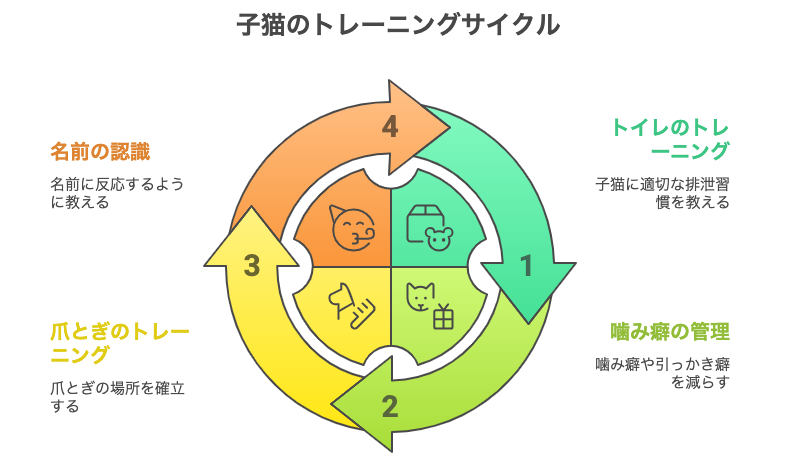

② 最初に覚えさせたい4つの基本

トイレの使い方

トイレは子猫と暮らす上で最初に覚えてもらいたい大切なことです。

猫は本能的に「柔らかい砂の上で排泄し、隠す」という習性を持っていますが、その“砂場”が家のどこにあるのかまでは、本能ではわかりません。

だからこそ、「ここが安心して使える場所だよ」と教えてあげるのが人間の役目になります。

🕰 排泄しやすいタイミングを見逃さない

子猫がトイレに行きたくなるのは以下のタイミングが多いです👇

- ごはんを食べた直後(5〜15分以内)

- 昼寝から起きたあと

- 元気に走り回ったあと、ふと落ち着いたタイミング

このタイミングでトイレの近くに連れて行く or トイレの前で声をかけることで、自然と場所を覚えていきます。

👀 排泄サインは“くるくる+くんくん”が目印

猫は排泄前になると、以下のような“サイン”を見せます👇

- 床のニオイをくんくん嗅ぐ

- 同じ場所でくるくる回る

- その場にしゃがみ込む or 尻尾をピンと立てる

このサインを見つけたら、すぐにトイレに優しく誘導してあげてください。 無理に持ち上げず、名前を呼びながら誘導するだけでも効果があります。

🔁 「繰り返し」こそが学習のカギ

ちびの場合も、最初は部屋の隅っこや段ボールの中で好き勝手に排泄していたんですが、

寝起き・ごはん後・遊び後のタイミングでトイレの前に誘導することを根気強く続けていった結果、

2週間くらいで自然とトイレに向かうようになりました。

叱らない。褒めすぎもしない。 ただ淡々と「こっちだよ」「ここが安心だよ」と教え続ける。 その繰り返しこそが、猫との学習のベースになります。

📌 よくあるNG例に注意

トイレトレーニングでうまくいかない場合、次のような“よかれと思ってやってるNG行動”が原因かもしれません。

- トイレが遠すぎる:子猫の移動距離が長いと間に合わないことも

- ニオイが強すぎる猫砂:嗅覚が敏感な子猫にはストレス

- トイレを失敗してすぐ片付けすぎる:ニオイ記憶がリセットされる

🔗 詳しく知りたい人へ

トイレの選び方・砂の種類・設置場所・代用品・失敗対策など、もっと深掘りしたい人は、

ぜひ以下のガイドもチェックしてみてください👇

➡️ 子猫のトイレ完全ガイド

噛み癖・引っかき癖

子猫は「噛む・引っかく」ことが当たり前です。

特に生後2〜4ヶ月の間は、歯の生え変わり/本能的な狩猟行動/遊びの一環として、 人の指・足・ズボンの裾などを噛んだり、爪を立てたりすることがよくあります。

😼 放置すると“遊び=攻撃していい”と覚える

この時期に「まあいいか」で噛み癖を放置してしまうと、猫は「それが遊び方なんだ」と学習してしまいます。

結果として、成猫になってからも強く噛む/ひっかく/足に飛びかかるといった行動が癖になることも。

猫は“ダメ”を教えるより、“OKの行動を増やす”ことで覚えていく動物です。

したがって、ここからは“やめさせる”ではなく“方向を変える”しつけが大切になります。

✅ 実践的な対策(噛み癖・引っかき癖)

- 人の手足をおもちゃにしない:じゃれるときはおもちゃを必ず使う

- 噛まれたら無言でその場を離れる:「噛んだら楽しくなくなる」と学ばせる

- すぐに遊びを中断する:興奮状態のクールダウンにも効果あり

- 爪とぎ場所を増やす:壁・床・ポールなど好みに合わせた素材を設置

- 爪切りはこまめに:攻撃によるケガのリスクを下げられる

📊 NG対応早見表(やりがちだけど逆効果)

| NG行動 | 猫の反応 | 結果 |

|---|---|---|

| 「コラ!」と大声を出す | びっくりして逃げる or 攻撃的になる | 警戒心アップ・信頼ダウン |

| 口元・手足を軽く叩く | “遊び”と勘違いして興奮 | 余計に噛みついてくる |

| 無理やり押さえつける | 恐怖・不信感・逃げ癖 | その後も近づかなくなる |

🐾 ちびの“子猫噛み期”を乗り越えた方法

ちびも歯が生え変わる頃、手を甘噛みするクセが強く出ていました。

可愛いけど痛いし、「このまま大きくなったら怖いかも…」と少し不安にもなった時期です。

そこでやったのは、

- 手を噛んできたら無言で後ろを向く(遊び終了)

- 代わりにぬいぐるみを手元に置いておく

- ひっかいた後に必ず爪を切る→静かに撫でて終了

「攻撃されても怒らない人=安全な人」と覚えてもらえたようで、 次第に力加減ができるようになり、手をペロッと舐める行動に変わっていきました。

「悪い子を叱る」のではなく、「遊び方を変えていく」—— その感覚を持っておくと、子猫期の噛み癖・引っかき癖も乗り越えやすくなります。

爪とぎの場所

まず前提として、爪とぎは「やめさせるもの」ではなく、「誘導するもの」です。

猫にとって爪とぎは本能的な行動であり、「爪の手入れ」「ストレス発散」「縄張りアピール」などの理由から日常的に行います。

したがって、叱ったり止めたりするのではなく、“やっていい場所”を用意してあげるのが正しい対処法です。

🧱 いろんな素材を試して“お気に入り”を見つけよう

猫によって爪とぎの好み(素材・角度・高さ・設置場所)は全然違うため、まずはいくつか用意して「選ばせる」スタイルがベストです。

以下は代表的な爪とぎ素材と特徴👇

| 素材 | 特徴 | おすすめポイント |

|---|---|---|

| 段ボール | 安くて手に入りやすく、猫ウケも良い | 子猫〜成猫まで◎/取り替えも簡単 |

| 麻(麻縄ポール) | バリバリ感が強く、耐久性高め | 成猫・力強い子向け/家具対策にも |

| 布/カーペット系 | 爪が引っかかりやすく、静音性◎ | 夜間でも安心/足場にもなって便利 |

| 木材/爪とぎ付き家具 | スタイリッシュだが好みが分かれる | インテリア重視派向け |

📍 設置場所は「猫が使いたいところ」に置く

お気に入りの素材がわかっても、“どこに置くか”がズレると全く使われないこともあります。

ポイントは👇

- 猫がよく通る場所(リビング・廊下)

- 寝起きする場所の近く(ベッド下・ケージ横)

- 家具や壁の“被害が出ている場所”のすぐ横

家具を守りたい場所=爪とぎを設置すべき場所と考えるとわかりやすいです。

⛔「叱ってやめさせる」は逆効果

爪とぎされたからといって怒鳴る・追いかけるなどの行動は、猫からすると「なんで!?」という反応しかありません。

また、嫌な思いをした場所ではもう爪とぎしなくなるため、 家具でやらなくなる → 今度は床/壁/布団の上……と場所が移動するだけになります。

🐾 ちびの“ソファでバリバリ期”の話

ちびも最初はソファの端でバリバリやる派でした。 何度注意してもやめないし、爪とぎ器は無視されて放置状態。

そこで試したのが:

- ソファの横に麻ポール型爪とぎを設置

- 最初は爪とぎをするときに「おりこう〜」と褒めてなでる

- 毎朝ちゅーるの前に爪とぎに誘導(←効果バツグン)

結果、1週間ほどで爪とぎの場所が完全に切り替わりました。 今では、「ここでやってね」って空気が伝わったように、ちゃんと指定の場所でバリバリしてくれます。

しつけ=禁止ではなく、許可の誘導。 爪とぎはまさにそれを実感できるポイントです。

名前に反応する練習

最後に大切なのが、名前への反応トレーニングです。

「ちび〜」「おいで〜」と呼びかけるだけでも、少しずつ猫は“自分の名前”を認識していきます。

🧠 名前を覚える=信頼の第一歩

猫は犬ほど命令には従いませんが、「自分に話しかけられている」ことは少しずつ理解していきます。

そのため、日常的に“名前→ポジティブな出来事”の流れを繰り返すことが非常に効果的です。

たとえば:

- 名前を呼んだあとに、おやつ or なでなで

- 名前 → 目が合う → 「いい子だね〜」の声かけ

- 名前 → ごはんが出てくる(→呼ばれると嬉しい!)

✅ 習慣化させる3つのコツ

| コツ | 理由・ポイント |

|---|---|

| いつも同じ声色・同じ呼び方で | 猫は“音のパターン”で覚えるのでブレないように |

| 名前+ポジティブな体験をセットに | 名前を呼ばれる=嬉しいことが起きる、と覚える |

| 反応しなかったら気にしない | 気まぐれな生き物。期待しすぎないマインドが大事 |

反応してくれた日はラッキー!くらいの軽い気持ちでいるほうが、猫にも伝わりやすいです。

😸 ちびが“ふっ”と振り向いたあの日

ある日、「ちび〜」と声をかけたら、ちびがゆっくり振り返って、じっとこちらを見たんです。

それまで完全スルーだったのに、初めて「こっちを見てくれた」瞬間。

何も言わず、何もせず、ただ目が合っただけ。

でも、「この子と少し通じ合えたかもしれない」と思えた日でした。

そこからちびは少しずつ、

・呼ぶと近くまで来るようになり

・目が合えば「にゃ」と返事をしてくれ

・たまに“無視”はされるけど、それもまた日常

信頼は、少しずつ、でも確実に育っていくと、ちびが教えてくれました。

📌 NG例:焦ると逆効果

- 大声で呼ぶ:びっくりして逃げる→「名前=怖い」になる

- 返事しないからと追いかける:逆に距離が広がる

- 名前の呼び方がバラバラ:覚えられない

🔗 もっと知りたい方へ

猫の名前学習については、ネコは同居しているネコや人の名前を学習しているなどでも解説されています。

あなたの呼びかけは、必ず猫に届いています。 ちびも最初は無視だった。でも今は、ちゃんとこっちを見てくれるようになりました。

③ 絶対にやっちゃダメなNG対応

怒鳴る・叩くは論外

今もたまに、「叱ってわからせないとダメ」と言う人がいます。

でも、猫にとって「怒鳴られる」「叩かれる」は“教育”ではなく“脅威”なんです。

猫は痛みで学ぶのではなく、「嫌な相手を避ける」ことで自己防衛する動物。

つまり、怒鳴られる→その人は怖い→距離を取る→信頼がなくなるというシンプルな思考で動きます。

一度失った信頼は、取り戻すのに何倍もの時間がかかる。

だからこそ、“怖がらせたら終わり”という意識は、すべての場面で持っておくべき大前提です。

📊 NG行動とその影響まとめ

| NG行動 | 猫の反応 | 結果として起こること |

|---|---|---|

| 怒鳴る・大声で叱る | びっくりして逃げる or 固まる | 「人間=怖い」認識が強化される |

| 叩く・押さえつける | 恐怖・パニック・防衛反応 | 粗相・隠れる・攻撃的になるなど |

| 大きな音で威嚇(机を叩くなど) | 警戒心・不安増加 | 近寄らなくなる/常にビクビクする |

🧠 「叱る=しつけ」の誤解を解こう

叱る=やめさせるではなく、 叱る=関係を壊すという視点が正解です。

もちろん、悪いことをした時に「それはダメ」と伝えたくなる気持ちはわかります。 でも猫は、“なぜ怒られたか”を理解しません。

むしろ「自分が不快なときに人間が怒る」→「人間は信用できない」という方程式ができあがるだけ。

一緒に暮らすために必要なのは、“上下関係”ではなく“信頼と尊重”。 「あなたがそばにいても安心できる」ことこそが、猫にとって一番のしつけです。

🔗 信頼関係としつけに関する参考記事

あなたの怒りより、猫の心の安全の方が大事。

ちびも最初はいたずら三昧だったけど、一度も怒らなかった分、今は心から安心してそばにいてくれています。

無理やり抱っこ/拘束

「かわいくて抱っこしたい…!」これは飼い主なら誰しも思う本音です。

でも、猫にとって“抱っこされる”=強制的に動きを封じられる=危険な状況と感じることが多いんです。

特に保護されたばかり・来て1週間以内などは、まだ環境にも人にも慣れておらず、少しの刺激でも“恐怖体験”になりやすい時期です。

「かわいくて触っただけなのに」→「もう触らせてくれなくなった」というケースは、この“タイミングのミス”によるものがほとんど。

📊 NGタイミング一覧:この時期の抱っこは避けて

| 状況 | 猫の心理状態 | 抱っこしてしまった結果 |

|---|---|---|

| 家に来て1〜2日以内 | 警戒MAX/環境も音も不安だらけ | 逃げグセがつく・寝床から出てこなくなる |

| 寝ているときに急に抱き上げる | 無防備 → 一気に恐怖/びっくり | 警戒して寝る場所を変えてしまう |

| 鳴いているときに無理やり抱っこ | 「助けて」のサインを遮られたと感じる | 以後、鳴かなくなる(=信頼が下がる) |

🪄 正しいステップで“抱っこ好き”に育てる方法

無理やり→嫌われる。でも、段階を踏めば“自分から抱っこを求める猫”にもなれます。

ステップはこちら👇

- まずは近くにいるだけ(声はかけてもOK)

- なでる → すぐやめる → 猫が離れなければOK

- 1日10秒から“抱っこ風”に体を持ち上げる練習

- 「あ、嫌じゃないかも」と思ってもらえたら成功

ちびも最初は1秒も抱っこできなかったけど、今では「おいで」と言えば自分から膝に乗ってくるまでになりました。

「距離を詰めたいなら、まずは距離をとる」っていうのが猫と人の絶妙なバランスです。

あなたが触りたくなるその気持ち、猫もちゃんと受け取ってくれます。 でもそれは、「怖くなかったよ」「この人なら平気だよ」とわかってからの話。

焦らず、時間をかけて、信頼で包む。

それが猫との暮らしで最も大切な“ふれあい方”やけんね。

ケージを“罰”として使う

ケージは、本来「安心できる寝床」「ひとりになれる静かな空間」として使われるべき場所です。

でも、トイレの失敗やいたずらの直後に「ダメでしょ!」と閉じ込めてしまうと、 「ケージ=怒られた場所」=嫌な場所とインプットされてしまいます。

猫は“空間の記憶”が強い生き物。

一度嫌な体験をした場所は避けるようになり、その結果ケージを使わなくなる・ケージを見ただけで逃げるという行動につながってしまいます。

📊 ケージの間違った使い方とその影響

| NGな使い方 | 猫の反応 | 起きるトラブル |

|---|---|---|

| トイレの失敗直後に閉じ込める | 混乱・不安・恐怖 | ケージ=嫌な場所に/粗相が悪化することも |

| いたずら後に怒鳴ってケージIN | 警戒・防衛反応 | ケージを避けるようになり、入らなくなる |

| お客さんが来た時の隔離 | ストレスMAX/脱走を試みる | ケージを壊す・暴れる・鳴き続ける |

🛏 正しく使えば“猫にとっての安全地帯”になる

では、どうすればケージ=安心して入れる場所にできるのか?

そのためには以下のポイントを意識してみてください👇

- ふかふかのタオルやベッドを中に入れて安心の空間にする

- 日常的に扉を開けておき、“自分から入れる環境”にする

- ケージ内で食事やおやつをあげてポジティブな記憶を紐づける

- 人間の生活圏と離れすぎず、でも静かなエリアに設置

🐾 ちびは「ケージ=お気に入りの寝床」になった

ちびも最初はケージが苦手で、入るとソワソワ・鳴き続けるタイプでした。

でも、ごはんやちゅーるをケージ内であげる+中にお気に入りの毛布を置くことで、 1ヶ月後には「ここで寝たい」と自分から入ってくれるようになりました。

“入れられる”のではなく“自分で選んで入る”—— その違いが、猫との信頼関係に大きく影響します。

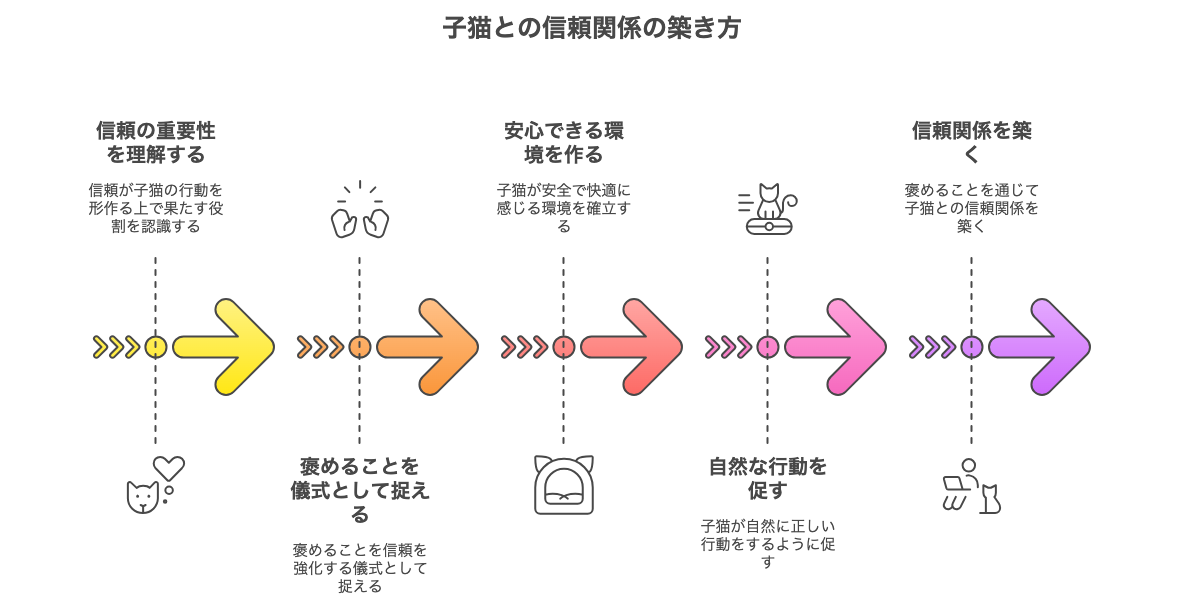

④ 子猫との信頼関係の築き方

正しい「褒め方」のコツ

猫は「怒られて学ぶ」のではなく、「安心できる環境で自然と正しい行動をする」動物です。

だからこそ、“褒める”ことは、しつけというより「信頼関係を深める儀式」だと思ってOKです。

📌 ポイントは「褒めるタイミング」と「褒め方の一貫性」

褒め方にはコツがあります。以下の3つのポイントを意識するだけで、猫の行動はグッと変わってきます👇

| ポイント | 理由・効果 |

|---|---|

| ① 成功の“直後”に褒める(1分以内) | 猫は“その瞬間の感覚”で物事を覚えるため、時間が空くと意味が伝わらない |

| ② 声のトーンと呼び方は毎回同じに | 「その声=安心できる人」だと認識させることで、行動が安定する |

| ③ 触られるのが苦手なら目を合わせるだけでOK | 無理にスキンシップを取るより、“見つめてニッコリ”だけでも愛情表現になる |

😸 「トイレ成功したね!」が合図になる

たとえばちびの場合、トイレに成功したら「ちび、すごいね〜!」と声をかけてからごはんを出すようにしていたら、 いつの間にか「褒められる→ごはん=嬉しいこと」として覚えてくれるようになりました。

こうしたポジティブな連想の積み重ねが、猫にとって“この人と一緒にいると心地いい”と感じる大事な要素になります。

トイレの覚えさせ方はこちらで詳細を書いています!→子猫のトイレ完全ガイド|初日から失敗しない育て方を解説!

⛔ NG例:褒めた“つもり”になっていない?

以下のようなケースは、実は猫にとっては「褒められてる」どころか“不快”かもしれません👇

- 急に大声で褒める:→ びっくりして警戒スイッチON

- 強く抱きしめる:→ 身体拘束と感じてストレス

- 他の行動と混ざって褒める:→ 何に対して褒められたかが伝わらない

褒めるときは静かに・優しく・わかりやすく。これが鉄則です。

🔗 外部リンク:日本語で信頼できる参考記事

「うちの子、褒められても無反応なんだけど…」という方も焦らなくてOK。

猫は“リアクションが少ない=伝わってない”ではありません。 その子なりのペースで、ちゃんとあなたの声を感じ取ってくれています。

今日「よくできたね」と1回声をかけるだけでも、それが1歩目。

その1歩が、信頼に変わる日がちゃんときます。

ちびが初めて甘えてきた日

ある日、いつものようにちびに声をかけながら近くを歩いていたとき、 ちびがふわっと足元にすり寄ってきて、「にゃ」って甘えた声を出したんです。

それまでずっと声をかけても無視、距離を取る、抱っこすれば拒否だったちび。 だからこそ、その一瞬の変化が、心に刺さりました。

😿 正直、泣いた。

猫と心が通じた瞬間って、 言葉じゃなくて、空気で感じるんですよね。

あの「にゃ」っていう小さな声に、“今ならそばにいてもいいよ”っていう合図が込められていたようで、 嬉しくて泣いてしまいました。

🪴 それが“信頼の芽”になった

その日から、ちびは少しずつ、でも確実に変わっていきました。

- 名前を呼ぶと、こっちを向いて返事してくれる

- 寝るとき、そっと布団に入ってくる

- 座っていると足元で寝るようになった

猫って、1回のきっかけが信頼のスタートラインになるんです。

📊 信頼構築のステップ表(ちび実例)

| 期間 | ちびの行動 | こちらがやったこと |

|---|---|---|

| 初日〜1週間 | 完全無視・目を合わせない | 声かけだけ/近寄らない/触らない |

| 2週目 | そっと近くで過ごす/たまに目を合わせる | 座って読書・軽く名前呼び |

| 3週目 | 近づいてきて足元に座る | なでたい気持ちをこらえて静観 |

| 4週目 | 「にゃ」と甘える/自分からスリスリ | 「ありがとう」の気持ちだけ返した |

「心を許す」って、猫にとっては最大のプレゼントなんですよね。

ちびが私を信じてくれるようになった日、それは“しつけ”ではなく、“わかり合えた”日でした。

焦らなくて大丈夫。 信頼は、ちいさな変化の積み重ねで、ちゃんと育っていきます。

距離が縮まるまでに必要なこと

猫との距離がなかなか縮まらない…そう感じている人、めちゃくちゃ多いと思います。

でもそれ、あなたの努力不足じゃなくて、「やり方の方向性」がズレてるだけかもしれません。

猫との信頼関係は、働きかけるのではなく「待つ」「見守る」「尊重する」ことで築かれていくんです。

📌 距離を縮めるために意識したい3つのこと

ちびとの暮らしの中で見えてきた、信頼構築に必要な“人間側の姿勢”はこの3つ👇

| 行動 | 理由・効果 |

|---|---|

| ① 同じ空間にいる時間を増やす | 猫は“視界の中にいて安心できる存在”に心を開いていく |

| ② 無理に構わない選択を持つ | 「放っておいてくれる人=信頼できる人」と学ぶ |

| ③ 猫の生活リズムを優先する | 眠い・ごはん後・遊び終わりなど“触らない時間”を大切に |

🐾 信頼される人間になるために大切なマインド

人間同士でも、「この人なら安心できる」と思えるのは、自分を尊重してくれる相手ですよね。 猫もまったく同じです。

- 無理に触らない

- 反応がなくても落ち込まない

- 「昨日と同じ反応が返ってくるとは限らない」ことを理解する

「猫に合わせる柔軟さ」こそが、“信頼される人”への近道です。

🧘♀️ ちびが「近づいても大丈夫」と思ってくれた瞬間

最初はずっと避けられていたけど、毎日同じ時間に静かにそばに座ることを続けていたら、 ある日ふっと、ちびが隣にトン、と座ってくれた。

何もしてない。ただ、見守っていただけ。

でもその日からちびは私の存在を「安心できる空気」だと受け入れてくれるようになったんです。

信頼って、言葉じゃなくて“空気で伝わる”もの。 だから焦らず、ちょっとだけ猫のペースで動いてみてください。 あの子は、ちゃんと見てくれています。

⑤ よくあるQ&A(困ったときどうする?)

噛み癖が治らないんだけど?

「かわいいけど、突然ガブッとくる…」 子猫の噛み癖は多くの飼い主がぶつかる最初の壁です。

でも安心して。 その噛み癖には、ちゃんと理由があるんです。

📌 噛み癖の3大原因

ちびを含む多くの子猫に共通して見られる「噛み」の原因は、以下のいずれか、あるいは複合です👇

| 原因 | 具体例 | 起きやすいタイミング |

|---|---|---|

| ヒマ・退屈 | 遊び足りない/刺激が少ない | 人間が構えない時間帯/長時間の放置 |

| 興奮しすぎ | 遊びの途中でスイッチが入る | 猫じゃらしなど激しい遊びの後半 |

| ストレス | 環境の変化/音/生活リズムの乱れ | 引っ越し/来客/大きな音がした直後 |

✅ 対処法:やることはシンプルです

- 噛まれたら無言でスッと離れる:反応しないことで「つまらない」と学ばせる

- 興奮してきたら遊びを一時中断:テンションMAXになる前にクールダウン

- ひとり遊び用のおもちゃを常備:噛む・蹴る・追うを満たせるアイテム(例:キッカー、転がるボール)

「噛めば人が反応する」→「じゃあ噛もう」は絶対NGループ。 スッと離れて構わない=構ってもらえないということを覚えてもらうのが第一歩です。

🐾 ちびの場合:「甘噛み→ガブ期」からどう変化した?

ちびも生後3ヶ月ごろは気が緩むとすぐ噛むタイプでした。 最初は甘噛み→日によって強噛みになる日もあり、指に歯型つくことも…。

対策は超シンプル:

- 手を使った遊びを一切やめる

- 代わりに蹴りぐるみ+冷感ぬいぐるみを導入

- 噛まれたら「無言で立ち上がって別部屋へ」作戦

2週間後には、手を見ても噛まずに舐めるようになりました。 時間はかかっても、ちゃんと伝わります。

噛む=怒りたくなる、それは当然の感情。 でも、怒るよりも「反応しない」ほうが猫には伝わるんです。

焦らず、イライラせず、「なーんだ、噛んでもつまんない」と思わせること。 それが、“甘噛み卒業”の鍵です。

夜中に大暴れして寝れない

「深夜3時、突然運動会が始まる」 これは猫と暮らしている人なら一度は経験する“あるある”です。

猫はもともと薄明薄暮性(夜明け・夕暮れに活動的)+夜行性寄りの動物。 でも、人間と生活していくうちに昼型に近づいていく子もたくさんいます。

📊 夜中の大暴れ、原因と傾向早見表

| 主な原因 | 具体例 | 対策ポイント |

|---|---|---|

| 日中の運動不足 | 寝てばかり/動きが少ない | 夕方〜夜に30分以上遊ばせる |

| 生活リズムの乱れ | 夜におやつ/寝る直前に興奮 | 21時以降は静かな環境に |

| 構って欲しい・暇 | 飼い主の布団に乗る/鳴く | “寝る時間”を教える習慣を作る |

💤 睡眠スイッチを入れる3つのルーティン

- ① 夕方に「狩りごっこ」タイムを設ける

猫じゃらしなどで走らせて“体力を使わせる” - ② 寝る前は“静かに撫でるだけ”のスキンシップ

興奮させない+満足感をセットで - ③ 部屋を真っ暗にせず、足元照明や豆電球程度に

「ここは寝る空間」と理解しやすくなる

ちびも最初は深夜に棚からジャンプ、タンスでスパイダーマンごっこの日々でしたが、 寝る前ルーティンを固定することで、今は22:30頃には布団でぐっすりです。

🛏 “一緒に眠れる猫”は作れる

「猫だから仕方ない」ではなく、「一緒に暮らすリズムを作る」意識が大切。 それはしつけというより、家族としてのルールづくりです。

毎日決まった時間に遊び、静かな時間を共有して、 「この時間になったら寝るんだよ」を優しく伝える。

ちびも今では、夜が近づくと毛布の上で待機。 “一緒に寝ようね”と伝えると、ちゃんと布団に来てくれるようになりました。

寝不足の日々も、ちょっとした工夫で変えられる。 あなたも、安心して眠れる夜を取り戻そう。

お客さんに威嚇するけど大丈夫?

「うちの子、お客さんが来ると毎回“シャーッ!”って言うんだけど…」 大丈夫、それちびも完全に同じでした。

猫にとって「知らない人」は“天敵かもしれない存在”。 初見の相手に威嚇したり、カーテン裏に隠れたりするのは本能的な防衛行動です。

📊 NG対応 vs OK対応 比較表

| 行動 | NGな対応 | OKな対応 |

|---|---|---|

| 来客に対する反応 | 無理に抱っこさせる/近づける | 目を合わせず静かにしてもらう |

| 猫が隠れたとき | 無理に引っ張り出す | 放っておく/見守る |

| 鳴いたりシャーしたとき | 大声で止める/驚いて構う | 静かに距離を保ち、時間を与える |

🐾 ちびも最初は「シャーッ!→押入れIN」だった

ちびは家に来て2週間後に初来客があった日、 「フーッ!」「シャーッ!」からの押入れに猛ダッシュでした。

でも、そのときやったのはたったこれだけ:

- 来客には「見ても声かけないでください」と先に伝える

- ちびが隠れたら見ない・探さない・呼ばない

- 来客中はちびの“安全ゾーン”の近くにエサと水だけ置いておく

これを数回繰り返すうちに、ちびは来客に対して「怖くないかも」と思えるようになり、 半年後にはリビングで寝てるときに来客があっても微動だにしなくなりました。

そして1年後。 お客さんの膝で勝手に寝てました。

……この進化、すごくないですか?

😌 「無理に慣れさせる」より「見守る」が最強

猫は、無理に触れ合おうとする相手より、“気づかないふりをしてくれる相手”を信用する生き物です。

そのうち慣れるよじゃなくて、「慣れようとしてくれてること」に気づいてあげる。 その気持ちを持つだけで、猫との距離はゆっくり、でも確実に縮まっていきます。

威嚇も、隠れるのも、全部“怖いから”なだけ。 だからこそ、「大丈夫だよ」と伝えられる環境をつくってあげよう。

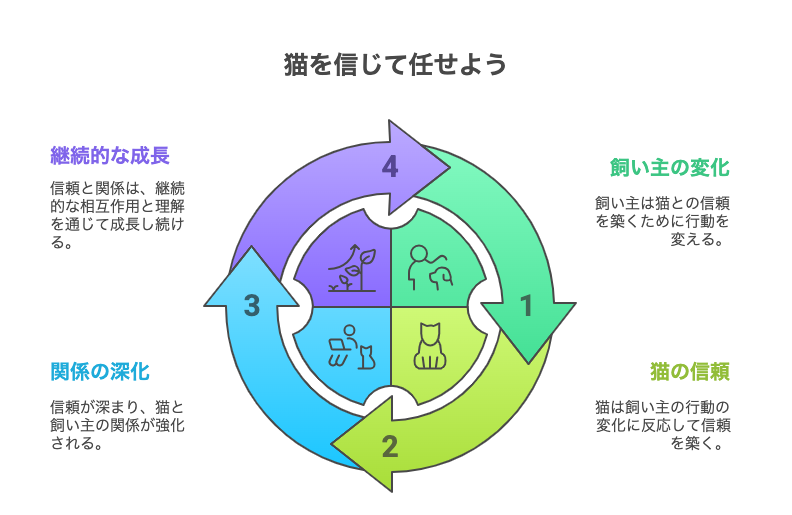

⑥ まとめ:しつけは「支配」じゃなく「共生」

ちびが変わったのは、私が変わったから

最初、私は「しつけ=ダメなことをやめさせる」「ちゃんと教え込む」ものだと思っていました。

言葉が通じなくても、繰り返せば覚えるはず。

そう信じて、正しさばかりを押しつけようとしていました。

でも、ちびは何も変わらなかった。 むしろどんどん距離ができていく感覚すらありました。

📊 私の“変化ステップ”表

| 時期 | 私の接し方 | ちびの反応 |

|---|---|---|

| 最初の1週間 | 名前を繰り返し呼ぶ/抱っこしようとする | 無視/逃げる/威嚇はなし |

| 2週目〜 | 距離を置く/目が合ったら静かに挨拶だけ | 自分から近づく/ごはん中にチラッと見る |

| 1ヶ月後 | 撫でず、ただ横に座る時間を大切に | 足元に来て座る/呼ぶと小声で鳴く |

| 2ヶ月以降 | 完全に「ちびのペース」で暮らす | 布団で一緒に寝るように/膝に乗る |

🧠 “教え込む”のではなく“信じて任せる”

「教える」ことばかりに集中すると、猫は「正解を求められている」と感じて緊張します。

でも、“こうしてくれたら嬉しいな”を、静かに伝えるだけ”で、猫はちゃんと察してくれます。

ちびが変わったのは、私が変わったから。

私が「こうあるべき」ではなく「今はこれでいい」と思えるようになったから、 ちびも心を開いてくれるようになったんだと思っています。

🌱 信頼関係は、“人間側の変化”から始まる

猫が変わらないと感じたとき、それは自分が変わるチャンスかもしれない。

「待つ」「見守る」「尊重する」その姿勢が、いちばん伝わる“しつけ”なんです。

ちびは私を変えてくれました。 だから今度は、あなたの猫が、あなたを変えてくれるかもしれません。

失敗しながら、お互いのペースで

うまくいかない日も、必ずあります。

トイレを失敗された日。 呼んでも無視された日。 寝ていたら顔の上を歩かれて、睡眠不足で出勤した朝—— 全部、ちびとの日常にあったことです。

でもそのたびに思うのは、「ああ、これが一緒に暮らすってことだよな」ってこと。

📊 よくある失敗と気持ちの切り替え方

| 起きがちな失敗 | やりがちなNG対応 | おすすめの心の持ち方 |

|---|---|---|

| トイレの粗相 | 「なんでここに!?」と声を荒げる | 環境とスケジュールを見直すきっかけにする |

| 無視される | しつこく構う/落ち込む | 今日は「ひとり時間」なんだと解釈する |

| 夜中の大運動会 | 布団をかぶってふて寝 | 次の日に“夜に遊ばせる”習慣を取り入れる |

🐾 ちびとの「失敗→学び」の実例

ちびがうちに来て3日目、 夜中に寝室のカーテンによじ登って落下→大騒ぎという事故がありました。 正直パニックでした。

でも、そのとき怒るのではなく「この子も必死なんだ」と思うようにしたことで、 私自身の“猫との向き合い方”が大きく変わりました。

「怒るより、受け止める」 それが、ちびとの暮らしのベースになった気がします。

🌱 一緒に暮らすって、こういうこと

猫が思いどおりにならないのは、“あなたの接し方が悪いから”じゃない。

それが自然で、普通で、そしてむしろ幸せなことだって気づいてほしい。

お互いのリズムを尊重しながら、少しずつ歩み寄る。

失敗しながら、笑いながら、今日もちびと暮らしています。

「わかり合えた」瞬間は、ちゃんと来る

信頼関係は、一瞬でできるものじゃありません。

でも、“この子とちゃんと暮らしたい”と思うあなたの気持ちは、必ず伝わっていきます。

📊 信頼構築のステップ表(一般傾向)

| 期間の目安 | 猫の反応 | 飼い主がやること |

|---|---|---|

| 1週目 | 警戒・無視・隠れる | 触らない・目を合わせず・名前だけ呼ぶ |

| 2〜3週目 | 近くに座る/チラ見する | 静かな見守り/一貫した呼びかけ |

| 1ヶ月以降 | 声に反応/そばに来る | 褒める/距離を尊重しながらスキンシップ |

🧠 「伝えたい」と思った時点で、あなたはもう信頼されている

猫は言葉を理解できなくても、“空気”を感じ取る名人です。

だからこそ、「ちゃんと伝えたい」と思って動いたあなたの気持ちは、きっと届いています。

「なついてくれない」

「なにもわかってくれていない気がする」

そんな日があっても、“通じ合う瞬間”はちゃんと来るから、大丈夫。

🌱 焦らず、比べず、あたたかく。

ちびとの暮らしのなかで気づいたのは、信頼とは「育てるもの」じゃなく「育っていくもの」だということ。

早く仲良くなりたい気持ちも、もっとなでたい気持ちも、全部素敵。 でも、いちばん大切なのは、猫のペースを信じてあげること。

あなたと子猫の暮らしにも、「わかり合える日」は必ず来ます。 それは、ちびが私に教えてくれた、いちばん確かなこと。

🐾 最後に、ちびと私から。

この記事が、その小さなきっかけになればうれしいです。

そして、あなたが今日も「伝えよう」としていることを、 猫はきっと、ちゃーんと受け取ってくれてると思います。

ちびと、心から応援しています🐾

[…] 参考になる記事はこちらにもあるけん、一緒に読んでみてな: ▶ 子猫のしつけ・生活習慣ガイド […]

[…] ちなみに、子猫時代から信頼関係を育てていく方法は、こっちで詳しくまとめとるけん、気になる人はぜひ読んでみてね。 👉 子猫のトレーニングの基本 […]