- 目次 -

① なぜ夜になると猫は鳴くの?

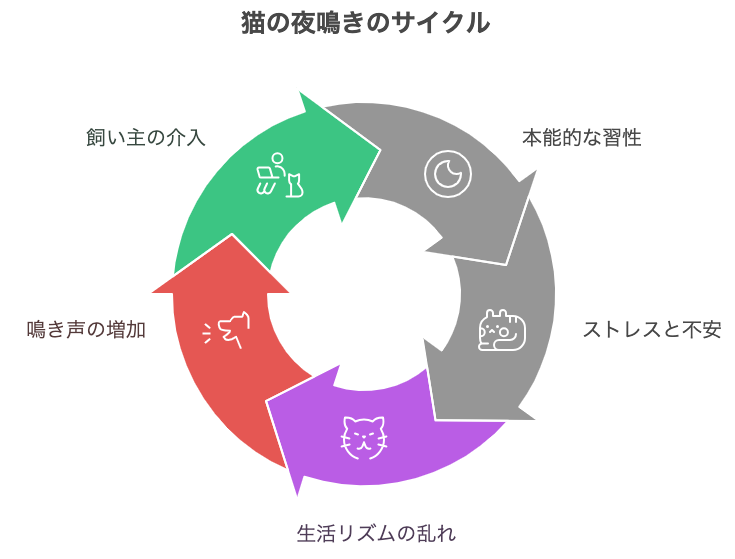

本能的な習性が影響している

🐾 昔から夜行性の動物だった猫たち

まず初めに、猫が夜に鳴く理由には本能的な習性が深く関係しとるとよ。 もともと猫は夜行性の動物やけん、夕方から明け方にかけて活発になるのは自然な行動なんよ。

実際に、【獣医師監修】猫が夜泣きをする…その原因 | Pet News Storageと対策にも、 「猫は夜行性の傾向があり、活動時間が人とずれることがある」と明記されとるっちゃん。

つまり、人間が寝とる時間に猫が元気になるのは、無理やり直せるもんじゃなく、生き物として自然な反応ってことたい。

🐾 ちびの夜テンションが爆発した日

うちの「ちび」も、子猫の頃は夜になるとスイッチが入ったように走り出して、 棚の上から「ニャーーー!!」って鳴いたり、廊下を全力ダッシュしたりしとったっちゃね。

最初は「なんかおかしか…」って不安やったけど、昼間にちびがずっと寝とるのを見て納得したと。 昼に寝過ぎ=夜に爆発、まさに典型的な夜行性のリズムそのままやったんよ。

そこで試しに、昼間にじゃらしでしっかり遊ばせて、夕方にごはん→夜は静かに…というルーティンを作ったら、 1週間くらいでちびは夜鳴きも夜暴れもほとんどなくなったと。 猫の本能をゼロにすることはできんばってん、付き合い方は変えられるってほんと思い知らされたっちゃん。

🐾 年齢や生活環境による違いも知っとこう

次に、猫の年齢や生活環境によっても夜の行動には差が出るとよ。 以下の表を見て、それぞれの猫に合った対応を考えてみてね。

| 猫のタイプ | 夜鳴きの傾向 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| 子猫(〜6ヶ月) | さみしさ・不安でよく鳴く | 一緒に寝る・ぬくもり重視 |

| 成猫(1〜6歳) | 遊びたくて元気いっぱい | 日中にしっかり遊ばせる |

| 老猫(10歳〜) | 認知症や混乱で夜鳴き | 安心できる寝床と定時ルーチン |

このように、猫のタイプによって原因も対策も違うけん、ひとまとめにせず、うちの子の性格・年齢をしっかり見てあげることが大事たい。

ストレスや不安が原因の場合も

🐾 環境の変化は猫にとって大きなストレス

まず、夜に鳴く理由は本能だけではなく、ストレスや不安が原因になることも多かとよ。

特に生活環境の変化は、猫にとって大きなストレスになりやすいと。 人から見たら些細なことでも、猫には「大事件」やけんね。

| 環境の変化 | 猫が感じるストレス |

|---|---|

| 模様替え・家具の移動 | 落ち着く場所がなくなり不安になる |

| 引っ越し | においや音、空間がすべて変わって混乱する |

| 家族構成の変化(人・動物) | 縄張り意識が刺激され、神経質になる |

このように、猫は変化にとても敏感な生き物やけん、ちょっとしたことでも夜に鳴いて訴えるようになるとよ。

🐾 日中のさみしさが夜に爆発する

次に、日中あまり構ってもらえんかった猫が、夜になって急に騒ぎ出すケースも多いっちゃん。

「なんで昼はかまってくれんやったと?」「今やっと話せるけん聞いて〜!」って気持ちで、 夜になって甘えた声や、うるさく感じるくらいの大声で鳴く猫もおるけんね。

この場合は、昼間に安心できる時間やスキンシップが足りとらん証拠やけん、生活の中で時間を見直す必要があるとよ。

🐾 ちびが夜泣きモードになったとき

うちの「ちび」も、昔夜になるとやたら鳴く時期があったっちゃん。 仕事が忙しくて、昼間ぜんぜん構ってやれん日が続いとった頃やね。

夜、こたつに入って「ふぅ〜」って落ち着いた瞬間、「ニャー…ニャア〜…」って声が聞こえてくると。 そのうちトコトコやってきて、目の前で座ってジーーっと見つめながら鳴き続けるっちゃ。

次の日から、日中に5分でもいいけん、しっかり向き合って遊ぶ時間を意識して取ったと。 そしたら夜はす〜っと寝てくれるようになって、あの夜泣きもぴたっと止まったっちゃん。

猫は静かに見えて、心はとても繊細。 一緒におる時間が短くても、ちゃんと「気にかけとるよ」って伝わる行動を取ることが大事たい。

生活リズムの乱れが引き金になることも

🐾 飼い主の行動が夜鳴きを招くことも

まず注目したいのは、猫の生活リズムがどこで狂っとるかってことたい。 特に夜中にごはんをあげたり、夜にたっぷり遊んでしまったりすると、それが習慣になってしまうとよ。

猫はとても記憶力がよかけん、 「鳴いたらかまってもらえた」「夜におやつがもらえた」って覚えてしまうと、 それを毎晩繰り返すようになるっちゃんね。

これはもう飼い主が夜鳴きを強化しとるようなもんやけん、 心当たりがある人は、まず人間側の習慣から見直す必要があると。

🐾 日光・遊び・睡眠のバランスが崩れると…

次に、日中の過ごし方も関係しとるとよ。 猫が日光を浴びとらん生活やったり、昼間に全然運動しとらん状態やと、夜にパワーが余っとるけん騒ぐのも当然たい。

以下のようなバランスが崩れると、猫の生活リズムもガタガタになってまうっちゃん。

| バランス項目 | 悪い例 | 整えるポイント |

|---|---|---|

| 日光 | 一日中カーテン閉めっぱなし | 朝はしっかり光を入れて体内時計を整える |

| 運動 | 昼間にずっと寝てばかり | じゃらしなどで夕方に遊ばせる |

| 睡眠 | 夜にテンションMAX | 昼間に刺激を与えて夜は自然に眠れるようにする |

生活リズムは猫自身で整えられんけん、飼い主のサポートが命綱やとよ。

🐾 ちびの夜中テンション爆発事件

「ちび」も以前、夜中にやたら暴れる時期があったっちゃん。 なんでやろうと思ったら、昼間ずっと寝かせとった+夜に「遊ぼうか!」ってじゃらし振ってたのが原因やった。

その結果、「夜=遊びタイム!」ってちびが完全に覚えてしもうて、 毎晩寝る直前になると「ニャーン!」「走るばい!」って猛ダッシュする癖がついてしもうたと。

それから朝と夕方に遊ぶ時間を集中させて、夜は電気を暗くして静かに過ごすようにしたら、 だんだん夜は自然と寝るようになって、夜鳴きもピタッと止んだばい。

猫は時間の流れに敏感な生き物やけん、 人間側が一貫したリズムで接することが、最大の対策になるとよ。

② 夜鳴きの種類でわかる猫の気持ち

鳴き声のトーンと長さで感情を読み取る

猫の夜鳴きっちゅうても、実はいろんな種類があるっちゃんね。

まず押さえておきたいのは、鳴き声のトーンや長さに注目することたい。 声の出し方によって、猫の気持ちがけっこう見えてくるけんね。

🐾 長くて低めの声は「強い要求」や「不満」のサイン

たとえば、「ニャ〜オ」「アオーン」みたいに長くて低めの鳴き声は、 お腹が空いた・トイレをきれいにしてほしい・ドアを開けてほしいなど、 明確な要求があるときによく見られると。

特に夜中にこの声が聞こえたら、 「そろそろエサの時間やろ?」「ここ開けてってば!」って気持ちかもしれん。

ちびも、夜ごはんがちょっと遅れた日には、「ア゛ーーーオ゛ーーー!」って わざと濁点つけたみたいな声で猛アピールしよったとよ(笑)

猫の要求鳴きは、人間にとって“うるさい”を超えて“切実”なメッセージかもしれん。 しっかり耳を傾けてあげることが大事たい。

🐾 短くて高い声は「軽い不安」や「呼びかけ」

一方で、「ニャッ」「ミャッ」みたいな短くて高めの声は、 軽い不満や不安、あるいは単なる呼びかけのことが多かとよ。

たとえば、「暗くて落ち着かん〜」「どこ行ったと〜?」っていう、 ちょっとした寂しさや不安から来とることもあるっちゃん。

この声を無視せずに、「おるよ〜」って声かけしたり、 優しくなでてあげると安心して鳴きやむことが多いばい。

ちびも、夜中に寝室から出たら、すぐに「ミャッ…ミャアッ」って追いかけてきて、 寝床に戻るとピタッと鳴き止むけん、完全に「どこ行くと〜」って確認しよった感じやったね。

小さな声でも、猫にとっては「不安のSOS」やけん、放置せず気にかけてあげてね。

🐾 鳴き声のパターンで気持ちを見抜こう

猫の鳴き声を理解するには、声のトーン・長さ・状況をあわせて見ていくのがコツたい。

以下の表に、鳴き声の特徴と気持ちの傾向をまとめとるけん、参考にしてね。

| 鳴き声のタイプ | 特徴 | 猫の気持ち |

|---|---|---|

| ニャ〜オ/アオーン | 長くてやや低めの声 | 要求・不満・催促 (ごはん、トイレ、ドア開けて) |

| ニャッ/ミャッ | 短くて高めの声 | 軽い不安・呼びかけ (確認、寂しさ) |

| ウ〜/低いうなり声 | 長めの低い声や唸り | 怒り・恐怖・痛み (威嚇・警戒・体調不良) |

鳴き方を読み解くことは、猫との信頼関係を深める第一歩やけん、 日頃から「この子はどういう時にどう鳴くか」を観察しとくと安心ばい!

鳴く時間帯と頻度にも注目しよう

猫が夜に鳴くとひとことで言うても、鳴く「時間帯」や「頻度」によって意味や対策は大きく変わってくるとよ。

「いつも何時ごろ鳴くのか」「毎日か、それとも時々か」 そういったポイントを見逃さずにチェックすることが、夜鳴き対策の第一歩たい。

🐾 一定の時間に鳴く場合は“習慣化”しとるかも

まず、夜中に決まった時間に鳴く猫はかなり多かと。

「毎晩22時になると鳴き始める」「飼い主が寝る前に必ずひと鳴きする」みたいな子は、 完全に習慣として夜鳴きが定着しとる可能性が高いとよ。

うちの「ちび」も、毎晩21時半ごろになると「ニャ〜ン…」って声かけてくる癖があって、 最初は気づかんやったけど、だんだん「この時間=甘えタイム」って決めとるのがわかってきたっちゃね。

一度「鳴いたら構ってもらえる」って学習すると、それが“夜鳴きルーティン”として固定されてしまうと。

鳴く時間が毎回同じなら、「癖になっとらん?」って見直してみるとよか。

🐾 頻度が高いときは“構ってサイン”の可能性大

次に注目したいのは夜鳴きの頻度たい。

毎晩のように鳴いてる猫は、かまってほしい・寂しい・退屈という 気持ちの訴えであることが多いっちゃん。

ちびも昔、仕事で帰りが遅くなった日とか、昼間にぜんぜん構ってやれんやった日は、 夜に「ニャー!ニャー!」ってやたら声が大きくなって、部屋中をうろうろしよったんよ。

ベッドに入ったあとも足元でずっと鳴き続けて、 「今日はちびの心が満たされとらんかったんやな…」って思い知らされたと。

夜の甘え鳴きは、昼のスキンシップ不足のバロメーターやけん、頻度は重要なヒントたい。

🐾 深夜2〜3時に起きて鳴くのは“異常サイン”かも

もし深夜2時〜3時ごろに突然起きて鳴き出すような場合は、 ちょっと注意が必要やけん見逃さんようにしてほしいと。

これは単なる癖や甘えではなく、生活リズムの乱れや 不安・ストレス・体調不良が隠れとる可能性があるとよ。

ちびもある日、夜中の2時ごろ急に「アオーン…アオーン…」って、 それまで聞いたことないような低い声で鳴き出して、慌てて起きたと。

様子を見るとちょっとお腹を丸め気味で、翌朝病院に連れていったら「軽い便秘」って言われたとばってん、 その“違う鳴き方”に早く気づけてほんとよかったって思ったばい。

深夜に急に鳴き出すのは“身体のSOS”かもしれんけん、しっかり観察してあげてね。

| 鳴く時間帯 | 主な理由 | チェックポイント |

|---|---|---|

| 夜ごはんの後/寝る前 | かまってサイン/習慣化 | 毎日同じ時間に鳴いとらんか? |

| 夜中の0〜1時 | 退屈・エネルギーが余っとる | 日中の運動・遊びが足りとらんか? |

| 深夜2〜4時 | 不安・体調不良の可能性 | 落ち着きがあるか/体調に変化は? |

鳴く“時間帯”と“回数”は、猫の心と体のコンディションを知るための とっても大事なサインばい!

「また鳴いてる〜」で済ませずに、時間と頻度を記録して、ちびの“声”を見逃さんようにしとこうね。

異常な鳴き方は病気やストレスのサインかも

普段は甘え声や呼びかけのように可愛い声で鳴く猫も、 ある日突然「うなるような声」「低くて長い声」を出すことがあると。

最初は「たまたま機嫌が悪いだけかな?」って思うかもしれんばってん、 いつもと違う鳴き方には必ず理由があるけん、軽く見たらいかんとよ。

🐾 「うなる・低くうめく」ような声は要注意

まず、明らかに怒ってるようなうなり声や、 苦しそうに低くうめくような鳴き方は、 猫からの強いストレスや苦痛のサインやけん注意してほしか。

たとえば、「ウ〜〜」「グルルル…」と唸ったり、「ア゛ーーン」と濁点つきそうな声を出す時、 それは怒り・恐怖・痛みのいずれかやけん、 環境の変化・体調の異変・不快な刺激がないか、すぐチェックしてみてね。

うちの「ちび」も、ある日突然ベッドの下に隠れて「グゥ〜〜…」って唸り出したことがあったと。

最初は「なんか虫でも見つけたんかな?」って思ったばってん、 その夜からごはんも食べず、翌日病院で「軽い膀胱炎」と診断されたんよ。

“声”は猫の心と体の異常を教えてくれるシグナルやけん、いつもと違う声には敏感になろう。

🐾 環境ストレスでも鳴き方が変わることがある

次に気をつけたいのが、引っ越し・模様替え・新しい家族の登場みたいな、 環境の変化によるストレスで、猫の鳴き方が変わるケースたい。

「ミャ〜」って甘え声やった猫が、急に「ンギャッ」「ガルル…」といった不機嫌なトーンに変わったら、 何か不安やストレスを感じとる証拠やけん、生活まわりを見直してみるとよかよ。

ちびも、家具の配置を大きく変えた日に、やたら「ンニャアア…」と重たい声を出しよったことがあったっちゃ。

その後、1〜2日間ずっと押し入れに引きこもって鳴きよったけん、 落ち着くスペースを確保して、少しずつ慣らしたら鳴き声も戻ってきたばい。

声の変化は「心の乱れ」でも起こるけん、心当たりがあるなら静かな環境を整えてあげて。

🐾 病気が原因なら早めの受診を

最後に、体調不良や病気が原因で異常な鳴き方をしとる場合、 一刻も早く動物病院に連れて行くことが大事たい。

特に以下のような鳴き方は、すぐに専門家の判断が必要やけん、迷わず受診しよう。

| 鳴き方の様子 | 考えられる原因 | 対応 |

|---|---|---|

| 低く長くうめくように鳴く | 腹痛/膀胱炎/便秘/ケガ | 即病院へ/触ると痛がるか確認 |

| うなり声+じっと動かない | 強い痛み・恐怖・骨折 | 無理に触らず様子見→病院へ |

| 急に声が変わって元に戻らない | 喉・呼吸器系の異常 | 早期診断が必要 |

ちびの場合も、最初は軽い変化にしか思えんかったとばってん、 病院の先生に「この子は我慢強かけん、声に出るのはかなりしんどい証拠よ」と言われて反省したっちゃね。

「なんか変だな」と思ったら、すぐ相談できる獣医さんの存在は大きな安心たい。

③ 飼い主ができる夜鳴き対策【基本編】

無視しても大丈夫?反応の仕方がカギ

夜中に猫が鳴くと、ついつい「どうしたんやろ?」って様子を見に行きたくなるばってん、 状況によっては“反応せん方がいい”こともあるけん注意が必要たい。

猫の夜鳴きに“どう向き合うか”は、鳴き方の意味と状況次第やけん、冷静に判断するのが大事ばい。

🐾 「鳴いたらかまってもらえる」はNG習慣

まず、猫が「ニャーン!」と鳴いた時に、すぐに構ってしまうと、 「鳴けば人間が来てくれる!」と覚えてしまうとよ。

これはいわゆる“夜鳴きの強化”で、繰り返すうちにどんどんひどくなっていく可能性もあるけん要注意たい。

うちの「ちび」も、最初は夜に「ちょっと甘えてきたな〜」くらいやったとが、 こっちがそのたびに「どうしたと〜」って相手しとったら、1週間後には毎晩のように鳴くようになっとったんよ。

そこで、試しに3日間ほど完全無視作戦を実行したら、最初は鳴き声が大きくなったばってん、 4日目には「もう鳴いてもムダか…」って気づいたのか、急に静かになったと。

鳴けば成功する体験をさせんことが、夜鳴きの“予防”になるとよ。

🐾 体調やトイレの異常は無視したらダメ

ただし、すべての夜鳴きを無視していいわけじゃなかと。

体調不良やトイレの異常が原因で鳴いとる場合は、 早急に対処せんと猫にとって危険やけん、そこはきちんと見極めが必要たい。

ちびも、ある晩「ニャ…ニャ…」と細く弱い声で鳴き続けとって、 「またかまってモードかな?」って最初はスルーしよったっちゃけど、 翌朝トイレを見たら血混じりの尿があって、すぐ病院に連れていった経験があると。

“鳴き声の質”や“動き”に違和感がある時は、絶対に無視せんことが大切たい。

| 鳴き方の特徴 | 考えられる原因 | 対応の目安 |

|---|---|---|

| 甘えたような高い声 | 構ってほしい・習慣 | 無視+日中にスキンシップ |

| 弱々しく細い声 | 体調不良・痛み | 無視せずすぐ観察・受診も視野 |

| 落ち着きなく鳴きながら歩き回る | トイレ・不安・混乱 | 環境チェック+必要なら対応 |

🐾 メリハリのある対応が夜鳴きを防ぐカギ

最終的に大事なのは、「夜はかまわない」「昼はたっぷり構う」という メリハリある接し方たい。

猫は賢かけん、日中に満足すれば「夜は寝る時間」とだんだん理解してくれるっちゃん。

ちびも、昼にじゃらしでしっかり遊んで、ゴロゴロ甘える時間を確保するようになってから、 夜の鳴き方がびっくりするほど減ったと。

今では、夜に鳴くことがあっても1回だけ「ニャ…」って鳴いてすぐ寝とるばい。

「無視」だけじゃなく、「日中の満足感」こそが夜鳴き改善の本質やけん、そこを忘れんごとしてね。

ごはん・トイレ・寝床を見直そう

夜鳴きが続くと「なんで鳴くと…」って悩みがちばってん、 まずは猫の生活環境をシンプルに見直してみるのが一番効果的やけんね。

ストレスは意外と身近なところに隠れとるけん、 飼い主の目線じゃなく猫の気持ちで環境をチェックしてみてね。

🐾 寝る前のごはん、足りとらんかも?

まず最初に見直したいのが夜のごはんのタイミングと量たい。

猫は空腹になると、「お腹すいたばい!」って本能的に鳴き出すっちゃんね。 特に就寝前のフード量が少なかったり、時間が不規則やったりすると、 夜中にお腹が空いて起きてしまうこともあるとよ。

うちの「ちび」も、前に“ダイエット目的”で夜ごはんを少なめにしたら、 毎晩「ニャー!ごはんまだぁ!?」って感じで鳴き続けて大変やったっちゃ。

そこで、寝る30分前に消化のいいウェットを少し足してあげたら、 安心したのかピタッと鳴かんくなったと。

「もう少し欲しい」が叶わないと、猫は鳴きで主張するけん、空腹は夜鳴きの原因になりやすいとよ。

🐾 トイレが汚いと、鳴いて抗議する子も

次に重要なのがトイレの清潔さたい。

猫は綺麗好きやけん、ほんの少しのニオイや汚れにも敏感なんよ。

ちびも、夜中にトイレがちょっと汚れてた日には、 トイレ前に座って「ニャー…ニャー…」と何度も鳴きよったことがあると。

見た目には大したことなかように見えても、猫にとっては「ここ無理!」ってレベルかもしれんけん、 特に夜寝る前は一度チェックしとくと安心たい。

| チェック項目 | トラブル例 | 対策 |

|---|---|---|

| 砂の状態 | 固まった尿・うんちが残っとる | 夜に一度は取り除いておく |

| ニオイ | 前日の汚れが残ってる | 消臭砂 or 消臭剤を使用 |

| トイレの数 | 1個しかなくて使いたくても使えん | 2ヶ所以上設置を検討 |

夜中でも使う場所やけん、トイレ環境は常に“清潔・静か・安全”が基本たい。

🐾 寝床は“落ち着ける場所”になっとる?

最後は寝床(ねどこ)の環境ば見直してみよう。

「ちび」も、冬の時期にリビングで寝かせとったら、 エアコンの風が直撃してる場所やったらしく、寒そうに丸まって何度も鳴きよったことがあると。

猫にとって寝床は1日の中でも一番安心したい場所。 そこが「寒い・暑い・うるさい・明るい」と落ち着けんで、夜鳴きに繋がることがあるっちゃん。

理想は「静かで・暗めで・風の影響が少ない場所」。 あとは毛布・クッション・囲まれた空間があると、より安心することが多かと。

夜鳴きする子は、「本当に安心できる寝場所があるか」今一度見直してみてね。

昼間にしっかり遊ぶと夜はぐっすり

「夜になると元気が爆発する」「急に走り出す」── それ、昼間にヒマすぎたサインかもしれんよ。

夜にしっかり眠ってもらいたいなら、昼間の過ごし方がカギになるっちゃん。

🐾 日中に運動不足だと、夜にパワーがあふれる

まずはっきりしときたいのは、猫は静かに見えて、意外とエネルギッシュな生き物ってことたい。

日中に何もせず寝てばっかりやと、当然ながら夜にエネルギーが有り余ってしまうとよ。

うちの「ちび」も、雨続きで昼間に全然遊ばんやった週は、 夜中に突然「ダダダダッ!」と廊下を猛ダッシュしたり、 ベッドに飛び乗ってくる暴れん坊モードに変身しとったと(笑)

「昼間=退屈」やと、「夜=運動会」になるけん要注意ばい。

🐾 じゃらしや追いかけっこでしっかり遊ばせよう

じゃけんこそ、日中や夕方にしっかり遊ばせる時間を作ることが大事たい。

オススメは、猫が本気になって飛びかかるようなじゃらし遊びや、 部屋の中で一緒に動きながら遊ぶ追いかけっこばい。

ちびは、羽つきのじゃらしをひらひらさせると「ウニャッ!」って目が変わって、 5分くらい全力で飛び回ったあと、毛布の上でバタンキューって寝るっちゃ。

その後は夜鳴きもピタッと止まって、スヤスヤ朝まで爆睡してくれると。

| 遊び方 | メリット | ポイント |

|---|---|---|

| じゃらし(上下左右に動かす) | 狩猟本能が刺激されて大興奮 | 床だけでなく空中も動かす |

| 追いかけっこ | 運動量UP+人との信頼感が深まる | 無理に追い込まず、遊びの範囲で |

| おもちゃ自動マシン | 忙しい時でも放置でOK | 途中で止めず、区切りを作って終了 |

遊びの時間=満足の時間たい。 毎日少しでも運動の時間を意識して取ってあげてね。

🐾 寝る前の“軽い遊び”がスムーズな眠りにつながる

さらに効果的なのが、寝る30分前の軽い遊びやけん。

人間でもそうやけど、体を動かしたあとって自然と眠くなるやろ? 猫もおなじで、「あー疲れた〜」ってなったら自分から寝るモードに入るとよ。

ちびも、寝る前にちょっとだけ猫じゃらしをシャッシャッて振ると、 満足げにゴロンとして、すーっと寝息立てるようになると。

“おやすみ前の遊び”は、猫の体内時計を整える最高のスイッチたい。

毎日のルーティンに取り入れて、「夜は寝る時間ばい」ってしっかり伝えていこう!

④ 年齢や性別によって変わる夜鳴きの背景

子猫・成猫・老猫で夜鳴きの理由は違う

まず大前提として、猫の年齢によって夜鳴きの原因はまったく違うけん、 一括りにせず、その子のステージに合った見方が必要たい。

“子猫だから・成猫だから・老猫だから”を正しく理解することが、適切な対策の第一歩ばい。

🐾 子猫は「不安」「甘え」が原因の夜鳴きが多い

まず、子猫(〜6ヶ月)の夜鳴きで一番多いのは、 さみしさ・お腹すいた・知らない場所が怖いといった不安や甘えの感情やね。

特に新しいおうちに来たばかりの子猫は、「どこここ?」「ひとりぼっち寂しい〜」って鳴いてしまうと。

うちの「ちび」も、保護した初日の夜は段ボールの中で「ミィ〜ミィ〜」ってずっと鳴きよったんよ。 そのときは、毛布を入れてぬくもりを与えつつ、そっと横で寝たら、 2日目には声が減って、3日目にはピタッと夜鳴きが止まったっちゃん。

「声をかける」「ぬくもりを与える」「一緒にいる」──それだけで安心してくれるのが子猫たい。

🐾 成猫の夜鳴きは「退屈」「発情」に注意

次に、成猫(1〜6歳)になると、夜鳴きの理由がだいぶ変わってくるとよ。

主な原因は、運動不足・刺激不足・発情期などで、 構ってほしい or 本能が暴走しとるケースが多いっちゃん。

ちびも、2歳のときに夜ごはんのあと暇そうにしてた日に限って、 「ニャーン!ニャーン!」ってわざと大きな声で鳴いて部屋をうろつきよったんよ。

じゃらしで遊んでやったらすぐ鳴き止んだと。 つまり、「退屈すぎて騒いどった」っちゅうわけやね(笑)

“うるさい”ってイライラする前に、「この子、暇なんじゃ?」って考えてみてね。

🐾 老猫は「認知の乱れ」や「夜の不安」が背景に

そして、老猫(10歳〜)になると、 夜鳴きの背景には認知機能の低下・不安・混乱が隠れてることが多かと。

夜中に「ニャー…ニャー…」と繰り返し鳴いたり、 ウロウロ歩きながら鳴いてる場合は、方向感覚が鈍くなって混乱しとる可能性もあるとよ。

ちびは今まだ若いけど、知り合いの老猫ちゃんが夜になると「誰か〜?」「ここどこ〜?」って 呼ぶように鳴き続けるって聞いたと。 その子は部屋の明かりをうっすら付けて、声をかけてあげると落ち着くって言いよったね。

| 年齢 | 夜鳴きの主な原因 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| 子猫(〜6ヶ月) | 不安・甘え・さみしさ | 一緒にいる・ぬくもりを与える |

| 成猫(1〜6歳) | 退屈・運動不足・発情 | 遊び・刺激・去勢避妊の検討 |

| 老猫(10歳〜) | 認知機能の低下・混乱・不安 | 照明・声かけ・ルーティン化 |

“年齢に合ったケア”こそが夜鳴き対策の基本やけん、 まずはその子がどのステージにおるかをしっかり見てあげてね。

オス猫の発情が原因のケースも

夜鳴きの原因として見落とされがちやけど、 オス猫の“発情”もかなりの頻度で夜鳴きを引き起こす要因たい。

特に去勢してないオス猫は、発情期になると夜通し叫ぶように鳴くこともあるけん、早めの対策が必要やね。

🐾 「アオーン…」の声は発情の典型

オス猫特有の「アオーン…アオーン…」という低く長い鳴き声は、 発情期のサインと考えてほぼ間違いなかとよ。

これはメス猫を呼ぶための求愛鳴きで、 近所のにおいや他の猫の気配だけでもスイッチが入ることがあると。

ちびの知人猫「ごんたくん」も、去勢前は春になると窓辺で「アオーン…!」と叫びながらうろついて、 飼い主さんも「毎晩寝不足でまいった…」って言いよったばい。

これは“教育”では止まらん鳴きやけん、本能そのものと考えた方がよか。

🐾 去勢しない限り、毎年繰り返される

この発情による夜鳴きは、去勢しない限り年に数回ペースで繰り返されると。

春先と秋口は特に活発になりやすく、しつこく続く夜鳴きに悩まされる家庭も少なくなかとよ。

ごんたくんの家では、3年連続で同じ季節に夜鳴きが激しくなって、 「これは自然に収まるもんじゃなか」と気づいたらしいと。

発情は“周期的な本能”やけん、止めるには医療的なアプローチが現実的ばい。

🐾 去勢で夜鳴きとマーキングが激減することも

去勢手術を行うことで、発情にともなう夜鳴きやマーキング行動が激減するケースはかなり多いとよ。

ごんたくんも去勢後は夜鳴きがぴたりと止まり、性格まで落ち着いたって聞いたばい。

| 状態 | 夜鳴きの傾向 | 対策 |

|---|---|---|

| 未去勢のオス猫 | アオーンと叫ぶような声/落ち着かん | 発情のたびに繰り返す→去勢推奨 |

| 去勢済のオス猫 | 夜鳴き減少/マーキングも減る | 本能的な衝動を抑制 |

「毎年しんどい…」と感じたら、迷わず獣医さんに相談するのが正解たい。 詳しくは去勢手術の必要性も参考にしてね。

メス猫にもホルモンの影響がある

「夜鳴きはオス猫の話やろ?」と思いがちばってん、 メス猫も発情期になるとホルモンの影響で夜鳴きすることがあるとよ。

「ニャーニャー…」という甘えたような切ない声は、発情によるSOSかもしれんけん、見逃したらいかん。

🐾 ちびも体験した「発情期の夜鳴き」

うちの「ちび」も、避妊前は夜になると「ニャア…ニャアア〜…」って、 何かを呼ぶような、でも甘えるような複雑な声で鳴きよったと。

その声は普段の「ごはんちょーだい」って感じとはまったく違って、 静かな夜の部屋にじんわり響くような“さみしさ+高ぶり”の混ざった声やったっちゃ。

発情の影響とは知らずに「甘えよるんかな?」と思ってたけど、 獣医さんに相談したら「ホルモン変化による発情鳴きです」ってはっきり言われてびっくりしたばい。

メス猫の鳴き声の質の変化は“体内の変化”のサインかもしれん。

🐾 発情期のメス猫は情緒不安定になりやすい

発情中のメス猫は情緒が不安定になりやすく、 夜鳴きだけでなく、ゴロゴロ転がる・床にすり寄る・いつもと違う落ち着きのなさが目立ってくることもあるとよ。

ちびも発情期には急にスリスリが激しくなったり、家具の角に体をこすりつけるような仕草が増えて、 「これってもしかして…」って気づいたと。

見た目は元気そうでも、内面では不安や不快感を感じとることがあるけん、 その時期のケアには細やかな観察と優しい対応が必要やね。

🐾 避妊で夜鳴きが収まって心も落ち着いた

ちびは生後6ヶ月で避妊手術を受けたとばってん、 それ以降は発情による夜鳴きも一切なくなって、 夜はぐっすり眠ってくれるようになったっちゃん。

気性もおだやかになって、スリスリもほどよく落ち着いたけん、 飼い主としても安心して過ごせるようになったばい。

| 状態 | 夜鳴きの特徴 | 対応のポイント |

|---|---|---|

| 避妊前のメス猫 | 甘えたような長い声で鳴く/不安定 | 発情による影響→環境ケア+避妊検討 |

| 避妊済のメス猫 | 夜鳴き減少/落ち着いた性格に | 発情による負担がなくなる |

メス猫の夜鳴きも“本能の声”やけん、しっかり受け止めてケアしていこうね。

⑤ 行動改善で変わる!夜鳴きしない猫に育てるには

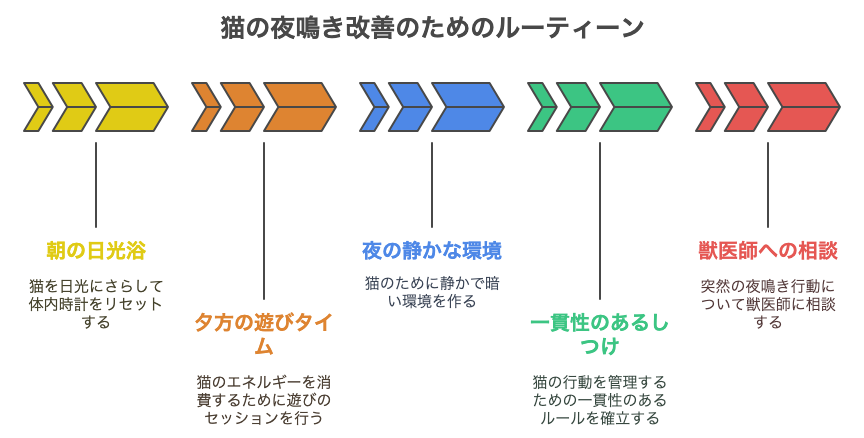

生活リズムを整える工夫をしよう

夜鳴きの原因が本能や環境にあったとしても、 毎日の生活リズムを整えることで改善することがたくさんあるとよ。

猫にも「朝は活動、夜は休む」っちゅう流れを教えていくことが夜鳴きの根本改善につながるけん、 飼い主側が意識して一緒に生活のリズムを作ってあげることが大切たい。

🐾 朝はカーテンを開けて体内時計をリセット

まず朝の時間帯は、日光を浴びさせることがポイントたい。

カーテンを開けて自然光を入れると、猫の体内時計がリセットされて、「朝が来たばい!」って感じるっちゃんね。

ちびも、冬の時期に朝の光をあまり入れんかった日は、 午前中ずっとグダ〜っとしてて、夕方からやたら元気になって夜中に暴れ出すってパターンが多かったと。

でも、朝きっちりカーテン開けて日光を浴びるようにしたら、 午前中からまったり活動し始めて、夜は自然とおとなしくなるようになったばい。

「朝の光=スイッチ」ってことを飼い主側が意識して、毎日取り入れてあげようね。

🐾 夕方は「遊びタイム」でエネルギー調整

次に、夕方の時間をどう使うかが夜鳴き予防のカギになるとよ。

昼間たっぷり寝とる猫は、夕方からだんだんエネルギーが湧いてきて、 「なんかしたか〜!」ってムズムズしてくるんやけん、 このタイミングでしっかり遊んであげるのが大事たい。

ちびの場合は、夕方のごはん前にじゃらし遊びを10分〜15分集中してやるようにしたら、 夜中の“走り回り”や“夜鳴き”がかなり減ったと。

遊びでエネルギーを出し切ってもらうと、夜がぐんと静かになるけん試してみてね。

🐾 夜は部屋を暗くして「おやすみモード」へ

そして一日の締めくくりとして、夜は部屋を暗めにして静かな時間をつくるのがポイントたい。

テレビや明るい照明、スマホの音などがいつまでも続くと、 猫も「まだ起きとる時間かも?」って勘違いして、 夜中のテンション爆発につながってしまうっちゃんね。

ちびも、昔は寝る直前までテレビをつけとったけど、 21時すぎから部屋の明かりを少し落として、声も静かにするようにしたら、 ちびもだんだん「ふぁ〜」ってあくびして布団の上に乗ってくるようになったばい。

「夜は静か・暗い」ってルールを作ってあげると、猫自身がそのリズムを覚えてくれるとよ。

| 時間帯 | やること | 目的・効果 |

|---|---|---|

| 朝(起床後) | カーテンを開けて日光を入れる | 体内時計のリセット/朝が来たことを伝える |

| 夕方(16〜18時) | じゃらしや追いかけっこでしっかり遊ぶ | エネルギー消費/夜間の興奮を防ぐ |

| 夜(就寝前) | 部屋を暗くし静かな時間に切り替える | 「おやすみモード」を体で覚えさせる |

生活リズムは“一緒に暮らすことで自然に身につくもの”ばい。

ちびと一緒に暮らして実感したけど、「猫が勝手に寝るんやなくて、人間が寝方を教える存在」ってこと、ほんとに大事やけんね。

しつけは“一貫性”がカギ

猫にしつけは通じにくいって思われがちばってん、 実は「一貫性さえあれば、ちゃんと覚えてくれる」動物たい。

猫にとって「ルールが毎日違う」ことが一番混乱を生むけん、しつけはブレずに続けるのが大事ばい。

🐾 今日はOK・明日はダメ…それが混乱のもと

たとえば、「昨日は夜中に鳴いたら構ってくれたのに、今日は無視された」 そんなことが続くと、猫は「どうすればよかかわからん」って不安になるとよ。

一貫性がないしつけは、猫にとって逆にストレスになってしまうこともあると。

ちびも、昔わたしが気まぐれに夜中に構ってしまった時期があって、 「今日は遊んでくれたのに、昨日は無視された!」みたいに混乱したのか、 夜鳴きが急に増えたことがあったと。

ルールは「毎日同じ」にしとかんと、猫も戸惑ってしまうけんね。

🐾 家族全員でルールを揃えることが大切

次に大事なのは、家族全員がルールを共有することたい。

一人が夜中にかまって、もう一人は無視… それじゃあ猫にとっては「今日は誰が甘いかな?」って試す行動が始まってしまうとよ。

ちびのときも、わたしは夜は絶対無視ルールにしてたんばってん、 ある日パートナーがつい「どうした〜?」って撫でてしもうて、 その夜から夜鳴きが2倍に増えてまいよった(笑)

家族で「ごはん・遊び・対応」のルールを決めて、それを徹底することが成功への近道ばい。

🐾 ちゃんと覚えるけん、焦らず繰り返して

猫は「言葉」は通じんばってん、行動のパターンはちゃんと覚える賢い動物たい。

「夜鳴きしても誰も反応せん」「ごはんの時間はここ」「遊びはこの時間だけ」 そんな流れを毎日同じように続ければ、必ず理解してくれるけんね。

ちびも、「この時間になったら無視される」ってわかってからは、 夜中はわたしの足元でゴロンと寝るだけで、鳴くことはほとんどなくなったと。

「しつけがうまくいかん」と感じたら、まず「飼い主側の対応ブレとらんか?」を見直してみてね。

| 状況 | NG例 | OKルール |

|---|---|---|

| 夜鳴き対応 | 日によって構ったり無視したり | 夜は徹底して無視+日中にスキンシップ |

| 家族の対応 | 人によって反応が違う | 対応ルールを家族全員で統一 |

| ごはん・遊び | 毎日時間がバラバラ | 決まった時間・流れで繰り返す |

しつけは“根気”と“ルールの一貫性”が命たい。

焦らず、ちびと一緒にコツコツ積み上げていけば、ちゃんと伝わるけん安心してね。 気になる人は猫のしつけの基本もぜひチェックしてみてね。

獣医師に相談すべきタイミングも知っておこう

ここまでいろんな夜鳴き対策を見てきたけど、 どうしても改善せん時や、いつもと明らかに違う鳴き方をし始めた時は、 迷わず獣医さんに相談するのが一番安全たい。

「しつけ」や「環境」だけじゃない、“病気のサイン”としての夜鳴きもあるけんね。

🐾 突然の夜鳴きには要注意

まず、今まで夜鳴きせんかった子が急に鳴き始めた場合は、 何か体調や心の異変が起きとる可能性が高かとよ。

たとえば、「ちび」も普段は静かな子なんやけど、 ある晩だけ「ニャアッ!ニャアッ!」と何度も声を上げて、部屋中を落ち着きなく歩き回りよったんよ。

最初は「夢でも見たかな?」と思ったばってん、翌朝病院で診てもらったら 「軽い膀胱炎」やったと。先生には「早めに気づいてよかったですね」と言われてホッとしたっちゃ。

「普段と違う」って感覚がある時は、ためらわず動くのが鉄則たい。

🐾 行動の変化もあわせてチェックしよう

次に、夜鳴きだけやなくて行動の変化もセットで見てほしいと。

特に以下のような様子があったら、体の不調を疑ってみた方がよか:

- 鳴きながらウロウロする/壁を見つめてじっとする

- トイレに行く回数が増えた or 減った

- 食欲や元気が明らかに落ちとる

ちびのときも、「夜鳴き+トイレを行ったり来たり」しよったけん、 それが「ただの夜の甘え鳴きじゃなか」ってすぐ気づけたと。

「鳴く+◯◯」の“組み合わせ”に注目すると、異常のヒントが見えてくるばい。

🐾 獣医さんの判断が一番の安心材料

そして、最終的には専門家に診てもらうのが一番安心たい。

ネットや本に書いてあることだけじゃわからんこともあるし、 早めに診察してもらえば軽症のうちに治せるケースも多いけんね。

わたしも「ちびは元気やけん大丈夫やろ」って思い込まずに、 「ちょっと変やな」って思ったらすぐ受診するようにしとると。

「しつけでなんとかしよう」と無理せず、健康チェックも夜鳴き対策の一部やけんね。

| サイン | 見られる行動 | 対処の目安 |

|---|---|---|

| 急な夜鳴き | 今まで静かだったのに突然鳴き続ける | 一度病院で健康チェック |

| 鳴き+異常行動 | ウロウロ・トイレの出入り・じっと固まる | 行動全体を観察→獣医と相談 |

| 鳴き方の変化 | 声がガラガラ/今までとトーンが違う | 喉や内臓の異常も視野に |

夜鳴きには「甘え」だけやなく、健康面からのSOSも潜んどるけん、 飼い主の目で気づいてあげるのが、一番の愛情たい。

⑥ 夜鳴き対策まとめ

| カテゴリ | 主な原因 | 対策ポイント |

|---|---|---|

| 本能・生活リズム | 夜行性・昼寝のしすぎ | 朝に光を浴びさせる/夕方にしっかり遊ばせる |

| 年齢 | 子猫=不安/老猫=認知機能の低下 | ぬくもり・声かけ・照明調整などの安心環境 |

| 性別・発情 | オス=求愛鳴き/メス=情緒不安定 | 去勢・避妊手術の検討/獣医師との相談 |

| ストレス | 模様替え・引っ越し・孤独 | 静かな場所・スキンシップ・ルーティンの安定 |

| 環境の問題 | 空腹・トイレが汚い・寝床が不快 | 食事量・トイレ清掃・快適な寝床の見直し |

| しつけ・習慣 | 鳴けば構ってもらえると思っとる | 夜は無視/昼に構う/家族でルール統一 |

| 健康トラブル | 痛み・便秘・膀胱炎・体調の異変 | 鳴き方+行動に異常があれば即病院へ |

[…] ちなみに、こういう夜の騒ぎは夜鳴きにもつながることがあるけん、 気になる人は猫の夜鳴きの理由もチェックしてみてね。 […]