- 目次 -

- 1 ① なぜ猫はダンボールを食べようとするのか?

- 2 ② ダンボール誤食が招く4つのリスク

- 3 ③ 今すぐできる誤食対策と環境づくり

- 4 ④ 食事内容の見直しが問題行動のカギになることも

- 5 ⑤ ダンボール好きな子とうまく付き合うヒント

- 6 ⑥ ダンボール誤食と猫の“気持ち・環境”まとめ表

① なぜ猫はダンボールを食べようとするのか?

「かじる」と「食べる」はまったく別物

🐾 まず“噛むだけ”と“飲み込む”は意味が違うとよ

最初にハッキリ分けて考えたいのが、猫がダンボールを「かじる」だけの行動と「飲み込む」行動はまったくの別物ってこと。

前者は遊び・本能・習慣としてよく見られる行動やけど、 後者は健康リスクを伴う“異食”に分類される問題行動やけん、対処の方向性が全然違うっちゃ。

「なんか楽しそうに噛みよるだけやし…」と油断して放置すると、実は誤食してたってケースも多いけん要注意なんよ。

🐾 「かじる=OK」「食べる=NG」ではないけど…

もちろんかじるだけなら即アウトというわけじゃなかけど、 破片がちぎれやすい素材/細かくちぎって遊ぶ癖がある子には要注意たい。

そのまま意図せず飲み込んでしまうケースが実際にあるけんね。

- かじる: 感触を楽しむ/ストレス発散/狩猟本能の延長

- 食べる: 破片を飲み込む/異物混入/健康に直接影響

“かじり遊び”のつもりが“誤飲”につながるリスクがある時点で、飼い主の判断力が試されるところやね。

🐾 「かじるだけ」でも安心はできん理由まとめ

ここでかじる行動と飲み込む行動の違い・見た目・リスクを一覧にして整理してみたけん👇

| 行動 | 猫の目的 | リスク |

|---|---|---|

| かじるだけ | 感触を楽しむ/音が楽しい/ストレス発散 | 破片を誤飲する可能性/遊びと誤食の境界が曖昧 |

| ちぎって遊ぶ | 狩猟本能の延長/噛みちぎること自体が快感 | 勢いで飲み込むことがある/異食に移行するリスク |

| 飲み込む | 口に入れることで落ち着く/癖になっている | 腸閉塞・嘔吐・化学物質の誤飲 |

「かじってるだけやけん大丈夫」は通用せん場合もあるけん、 日頃から噛む“だけ”で終わっとるか?破片は出とらんか?をよう観察してあげてね。

ストレス・退屈・孤独がきっかけになることも

🐾 誤食には“感情の爆発口”って面もあるとよ

続いて考えたいのが、ダンボール誤食に「気分的なきっかけ」が絡んどるケースやね。

猫って本来は好奇心が強くて観察好きな生き物やけど、 逆に刺激が少なかったり、構ってもらえなかったりすると、 「やることないけん噛んでみる」ってなることもあると。

とくに軽い/音が鳴る/爪も歯もひっかかるというダンボールは、そういうときに選ばれやすいっちゃ。

🐾 ちびも“ひとりでソワソワ”なときに狙いよった

たとえばうちのちびも雨で外が見えん日とか、来客で構ってもらえん日に、 ダンボールばじーっと見つめとってからガリッ…ガリッ…と噛みつくことがあるっちゃ。

ちびの場合、それは不満のはけ口っていうより「やることがないから」に近かった印象たい。

- 遊び不足 → 本能を発散する手段がない

- 声をかけられない → 気を引くための行動に出る

- 同じ景色ばっかり → 刺激が足りずヒマになる

“破壊行動”じゃなくて“退屈の延長線”って目で見てあげると、対策も変わってくるっちゃね。

🐾 感情的きっかけと誤食行動の関連性まとめ

ここで猫の感情的な背景と、誤食につながる行動例を表でまとめてみたけん👇

| きっかけの感情 | 行動パターン | 飼い主が取るべき対策 |

|---|---|---|

| 退屈・暇 | ダンボールをちぎって遊ぶ/飲み込む | 刺激的なおもちゃを増やす/環境変化 |

| 孤独・不安 | 飼い主の持ち物や箱に執着しがち | 接触時間を増やす/安心できる空間づくり |

| ストレス(環境・音・来客など) | 突発的にかじり出す/その場を離れず継続する | 原因除去+“噛んでいい代替”で発散先を作る |

感情の出口を作ってあげることが、ダンボール誤食の一番の予防策なんよ。 環境だけやなく、“気持ちの流れ”もセットで見てあげると解決が早いけんね。

狩猟本能や感触フェチも理由のひとつ

🐾 感触に“スイッチ”が入る猫は意外と多いとよ

続いて見逃せないのが、猫がダンボールに興奮する理由は「音」や「感触」そのものにある場合たい。

猫はバリバリ・カサカサ・ビリッという音や振動に敏感で、 「獲物を噛みちぎる感覚」に近い刺激としてスイッチが入ることがあるんよ。

音と感触が“本能のスイッチ”を押してしまうパターン、けっこうあるけん注意が必要やね。

🐾 ちびも“音フェチ”気味なとこがあるっちゃ

たとえばちびはカサカサ音がすると反射的に寄ってくるクセがあると。

封筒や紙袋も好きなんやけど、特にダンボールをかじるときはバリッバリッって音ば楽しんどる感じたい。

- 感触=噛みごたえと似てる → 噛みちぎりたくなる

- 音=獲物をつかまえたときの再現感

- 手応え・反応の“変化”がある素材が好き

噛む→破れる→音が出る→快感、っていう“連鎖行動”になりやすいけん、 そこが誤食にもつながる落とし穴やね。

🐾 「感触・音」に反応しやすいタイプの傾向まとめ

ここで“感触フェチ”になりやすい猫の傾向と特徴を整理した表を見てみて👇

| タイプ | 特徴・傾向 | 対策のヒント |

|---|---|---|

| 狩猟本能が強い | じゃらし・獲物型おもちゃに強く反応 | ダンボールより“捕まえられるおもちゃ”を優先 |

| 感触に敏感 | カーペット・段ボール・布などを好む | 安心できる“咬みごたえ素材”を用意 |

| 破壊願望ありタイプ | 噛んで壊れるモノに快感を覚える | 壊しても安全なおもちゃを常備 |

👉 猫の「狩りごっこ」や本能行動とのつながりについては、 こちらの記事でも詳しく紹介しとるけん参考にしてみてね。

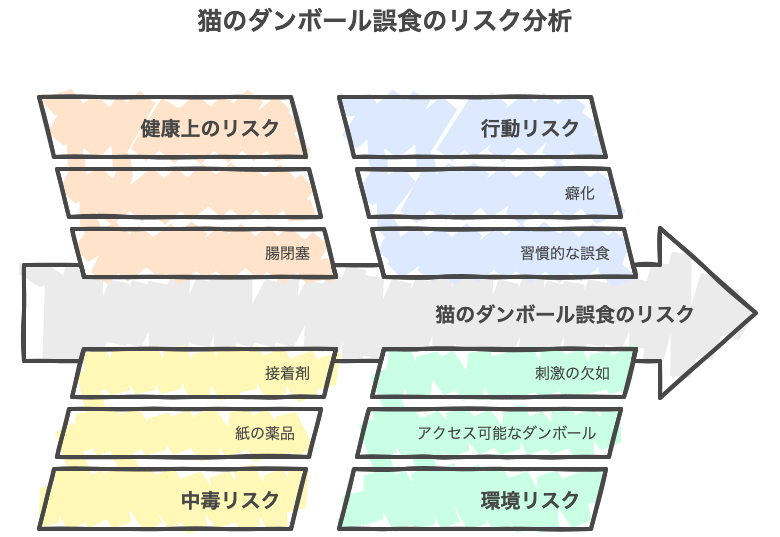

② ダンボール誤食が招く4つのリスク

腸閉塞・吐き戻しなどの健康被害

🐾 ダンボールは“消化できん異物”なんよ

まず大前提として、ダンボールは消化できない素材たい。

猫の胃腸は繊維質に弱く、紙・布・ビニールなどの異物を飲み込むと詰まりやすい構造になっとるけん、 ちぎった破片を飲み込んでしまうのは非常に危険なんよ。

量が少なくても“日常的に続く”ことの方が深刻やけん、軽視したらいかんとよ。

🐾 ちびも吐き戻しが増えたことがあったとよ

うちのちびも昔Amazonの箱を夢中でかじっとった時期があって、 しばらくして吐き戻しが増えたことがあるっちゃ。

最初は「毛玉かな?」と思っとったけど、中からちぎれた紙片が混ざって出てきたけん、 「やばい、これは…」って気づいたんよ。

- 食後すぐに吐く → 小腸や胃への刺激

- 便秘ぎみになる → 異物の滞留

- お腹を触られるのを嫌がる → 腹部の不快感

今はダンボールは届かない場所に保管/代わりに咬めるものを常備しとるけん、再発はしてないばい。

🐾 健康被害のサインと対処まとめ

ここでダンボール誤食により起こりうる健康リスクと、飼い主が気づくべき変化を表にまとめたけん👇

| 症状・異変 | 考えられるリスク | 飼い主の対応 |

|---|---|---|

| 吐き戻しが増える | 胃や食道への刺激/異物の逆流 | 食後の様子をチェック/早めに受診 |

| 便秘・下痢が続く | 腸に詰まる/腸内バランスの乱れ | 誤食の有無を記録して獣医に伝える |

| お腹を触られるのを嫌がる | 腸閉塞・膨満感・炎症の可能性 | 即病院/誤食を疑って伝える |

「うちの子に限って」は通用せんとよ。 ほんの小さな破片でも、繰り返せば大きな健康リスクになるけん、早めの気づきが命を守る鍵なんよ。

紙の薬品・接着剤による中毒リスク

🐾 見えない「化学物質」が潜んどるとよ

次に警戒すべきなのが、ダンボールに含まれる“目に見えにくい危険”——つまり化学物質の話たい。

多くのダンボールには、製造や印刷工程でインク・接着剤・コーティング剤が使われとるけん、 人間には無害でも、猫の体には負担がかかることがあるとよ。

特に海外製/カラー印刷/粘着テープ付きの箱は要注意。素材だけでなく“加工”にも目を向けてほしいっちゃ。

🐾 ちびも一度「ぺろっ」としてヒヤッとしたことが

以前、ちびがテープの貼ってあるダンボールをぺろっと舐めたことがあって、 すぐ気づいて拭いたけど、そのあと口を気にするような仕草をしとって焦った経験があるとよ。

それ以来、ガムテや印刷が濃い箱は即分解&撤去がうちのルールになったばい。

- 印刷インク → 舐めるだけでも中毒の可能性

- 接着剤 → 噛むと体内で分解しにくく、肝臓・神経に負担

- ガムテープ → 飲み込むと“くっついて”腸内に残る

ちびは幸い症状までは出んかったけど、「平気そう=大丈夫」じゃないってことを実感したとよ。

🐾 化学物質による影響・対処をまとめた表

ここでダンボールに含まれる化学物質のリスクと、猫に現れる症状・対処法をまとめた表をチェックして👇

| リスク成分 | 症状・影響 | 飼い主の対処 |

|---|---|---|

| 印刷インク | よだれ・嘔吐・興奮/皮膚や粘膜の炎症 | 口元を拭いて様子を見る/異常あれば受診 |

| 接着剤(接合部) | 消化器系の不調・神経症状(震え・ふらつき) | かじった量を確認し、すぐ動物病院へ |

| ガムテープ・ラベル糊 | 腸に付着して排出できず、閉塞の原因に | 発見次第すぐ撤去/便や食欲の変化に注目 |

「印刷の多い箱ほどキレイで安心」…じゃなくて、むしろ危ないこともあるけん、 素材よりも“何が塗ってあるか”をチェックする癖、つけとくと安心やね。

「癖化」すると習慣的な誤食になる危険性

🐾 ダンボール=“落ち着く習慣”になると厄介たい

続いて深刻なのが、ダンボールを食べる行動が“癖”として定着してしまうケースやね。

本来、猫は不快な経験をした物は避ける傾向があるけん、 「一度吐いたらもう食べないやろ」と思いたくなるんやけど…それが通用せんこともあるとよ。

感触・音・行動のルーティンとして“快感記憶”が残ると、繰り返しやすくなるけん、早めの対応が命やね。

🐾 ちびも“フードより箱”を選んだ時期があったとよ

一時期ちびはごはんよりもAmazonの箱を優先してかじり出す時期があって、 さすがに焦ってフードの種類や与え方を見直したことがあるっちゃ。

今思えばそのときはストレス+退屈+箱への執着が重なっとったんやろね。

- 新しい箱を出すたびに狙う

- 人の目を盗んで家具の陰でかじる

- おもちゃより箱を選ぶようになる

このままじゃやばいと思って、段ボールの放置禁止+代替かみかみアイテムを導入して改善できたばい。

🐾 “誤学習”の進行サインとリセット方法まとめ

ここで猫がダンボール=安心の癖として覚えてしまっているサインと、リセットするための工夫をまとめた表をチェックして👇

| 行動のサイン | 誤学習の傾向 | リセットの工夫 |

|---|---|---|

| ダンボールを見るとそわそわする | “とぎ・かじる=落ち着く”が定着 | 箱を出さない暮らしを1ヶ月続ける |

| 食後よりも先に箱へ向かう | 食より“箱での行動”を優先しとる | 食事後に遊びルーティンを挟む |

| 家具裏・暗がりでこっそりかじる | “隠れてやる”が習慣化しとる | 収納&監視を徹底/代替品に誘導 |

“快感記憶”がつく前に止める/ついてしまったらリセットする。 猫の習慣は変えられるけん、飼い主側が焦らず“ルールを整える”ことが何より大事なんよ。

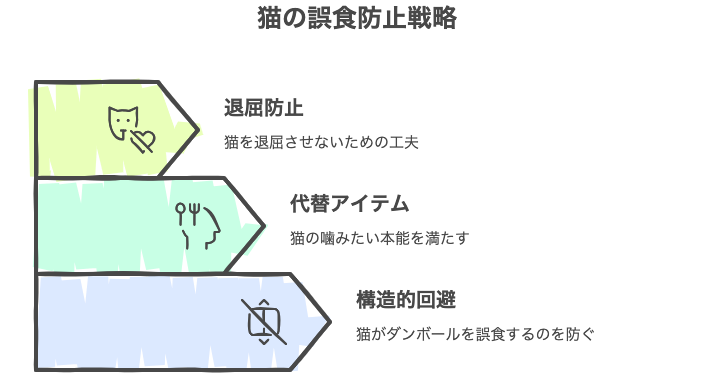

③ 今すぐできる誤食対策と環境づくり

ダンボールを放置しない“構造的回避”

🐾 「見えなければ口にしない」は本当やけん

まず何よりも即効性があるのが、ダンボールを“物理的に視界から消す”ことなんよ。

猫は「目についたもの=気になる=とりあえず触る/かじる」という行動ループを本能的に持っとるけん、 見せない=誤食の入り口そのものを塞ぐって考えが一番シンプルで確実たい。

「置かない」じゃなく「存在させない」環境づくりがカギなんよ。

🐾 ちびも“見えるだけで狙いよった”ことがあるとよ

ちびも以前、リビングの隅に置いとったAmazonの箱をしれっと噛みはじめる癖がついたことがあってね。

何度片づけても視界にあるだけでそわそわし出すけん、「これ見せとくのが間違いやった」と気づいたとよ。

今は届かん場所にすぐ片づける→代わりに紙管おもちゃばそっと置いとく流れにしてから、 噛む行動そのものがピタッと止まったけんね。

- 片づける=箱を折るだけでは不十分

- “生活空間にない”状態まで持っていくのが正解

- 「ない」ことに猫が慣れれば、習慣も薄れる

🐾 ダンボール回避の具体例まとめ表

ここで日常でできる“構造的回避”の具体例とポイントを表でまとめたけん、活用してみて👇

| 場面 | 猫が狙いやすい理由 | 回避の工夫・対策 |

|---|---|---|

| 通販荷物の箱 | 新しい/においがする/興味を引く | 受け取り後すぐ折って屋外or収納へ |

| ストック収納(トイレ砂・ペットシーツ) | 常に見えている/軽くて噛みやすい | フタ付きボックスやケースに移し替える |

| 開封済みの箱をそのまま置いてる | 視界に入って“噛むスイッチ”が入る | 使わない箱は室内から撤去/見せないのが基本 |

誤食対策は「やらせない」より「目に入れない」方が圧倒的に効果的やけん、 “箱がないのが普通”な暮らし、今日から始めてみてね。

噛みたくなる本能は“代替アイテム”で満たす

🐾 「噛むこと自体」は悪じゃなかとよ

まず忘れんでほしいのが、猫が何かを噛みたい気持ち=本能ってこと。

これは狩猟の練習・ストレス解消・口の感触欲求がミックスされた行動やけん、 無理に止めようとすればするほどフラストレーションが溜まってしまうっちゃ。

だからこそ「ダメ!」やなく「こっちで噛んでよかよ〜」が正解なんよ。

🐾 ちびもお気に入りの“かみかみ棒”があるっちゃ

うちのちびには夜のリラックスタイムにマタタビ入りのかみかみ棒を渡す習慣があって、 毎晩ちょっとだけ噛んで→ゴロン→満足げに寝る…という流れができとると。

以前は箱を見つけると即ガリガリやったのが、今はその棒が“噛みスイッチ”の代役になっとる感じたい。

- ちぎっても安心な素材(紙管・ロープ)

- 嗅覚も満たせる(マタタビ入り)

- 口の刺激がある(木の枝タイプ)

噛むことば否定せず、“場所”と“物”をすり替えるイメージでやるとうまくいくとよ。

🐾 代替アイテムの比較と選び方まとめ

ここで代表的な代替アイテムの特徴と、どんな猫に向いとるかを表でまとめたけん👇

| アイテム | 特徴・素材 | おすすめの猫タイプ |

|---|---|---|

| 紙管/ナチュラルロープ系 | ちぎれても安全・無添加・軽い | 子猫・慎重派・初心者向き |

| マタタビ入りかみかみ棒 | 噛み応えあり/香りの刺激がある | リラックス重視/単調になりやすい子 |

| 木の枝系ガム(ケリケリ一体型など) | 硬め/歯ごたえ◎/ストレス発散向き | 活発/力強い噛み癖のある猫 |

「うちの子にはどれが合うと?」って悩むときは、まず3種類くらい試して“選ばせてみる”とよか。 重要なのは“数”やなく“相性”ばい。

「ヒマ対策」+「気分転換」で満足度アップ

🐾 “ヒマな時間”が誤食の引き金になるっちゃ

誤食を本気で防ぎたいなら、まず猫が「やることがない」時間をできるだけ減らすのが基本やけんね。

特にひとり時間が長い/遊びが単調/外からの刺激が少ないって環境では、 猫は退屈を埋めるために「口を使った行動」に走りやすいっちゃ。

退屈=誤食につながる可能性のある“予備動作”って視点、忘れたらいかんとよ。

🐾 ちびは“見張り台”があると落ち着きが違ったとよ

ちびの場合、窓辺にキャットタワーを設置してからダンボールへの執着が激減した経験があるとよ。

昼間の外の音・動き・光ば見られるようになっただけで、ずーっと落ち着いて過ごせるようになったんよ。

- 監視台がある → 退屈しない/ストレスをためにくい

- 高い場所に登れる → 気分転換/満足感アップ

- 自分の“居場所”が明確になる → 無駄な徘徊が減る

物理的に箱を片付けるだけやなくて、「気持ちを向ける別の対象」を用意するって発想が大事なんよ。

🐾 ヒマ&ストレス対策の実践アイデアまとめ

ここで実際に効果があった“ヒマ対策”と“気分転換”アイデアを表にまとめたけん👇

| 対策アイデア | 期待できる効果 | おすすめ度 |

|---|---|---|

| 窓辺にキャットタワー or 突っ張り棚 | 外の刺激で退屈軽減/高所で安心感アップ | ◎(ちびもこれで激変した) |

| 知育トイ・自動じゃらし | 集中力が続く/ストレス発散になる | ○(留守番時にもおすすめ) |

| 多頭飼いで相性のいい子と遊ばせる | 社会性と満足感を同時に育てられる | ◎(上手に距離をとれるなら最強) |

👉 多頭飼いでのストレス&退屈対策については、 こちらの記事でも詳しく紹介しとるけん参考にしてみてね。

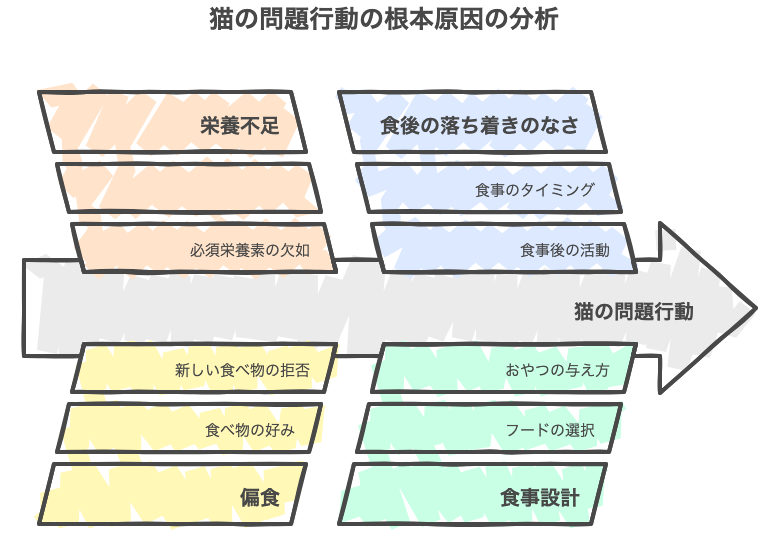

④ 食事内容の見直しが問題行動のカギになることも

栄養不足・偏食が“異食”につながることがある

🐾 食事内容が“口に入れる物”を決めることもあるとよ

まず見直したいのは、猫がどんな栄養をどれだけ摂れているかという点なんよ。

実は偏食・栄養バランスの乱れが、異食行動の引き金になることも多いと。

猫は“必要な栄養を本能的に補おうとする”動物やけん、 足りんものがあると、それに近い素材ば探して口にしてしまうことがあるっちゃ。

🐾 特に「紙っぽいもの」は“繊維欲求”と関係あるばい

中でも紙・ダンボール・ティッシュなどを好んでかじる子には、 食物繊維不足や消化系の刺激欲求が隠れとる可能性もあるとよ。

もちろん病的な異食とは別物やけど、「ちょっとした偏り」が積み重なるとこういった行動に現れるんよね。

- 偏ったドライフードだけ → 微量栄養素が不足しがち

- おやつ過多 → 主食に必要な栄養が摂れていない

- 急なフード切り替え → ストレスで異常行動につながる

👉 食事の偏りやドライフード中心の課題については、 こちらの記事でも詳しく解説しとるけん、あわせて読んでみてね。

🐾 食事バランスと異食行動の関係まとめ

ここでよくある栄養バランスの崩れ方と、そこから起きやすい異食行動の傾向を表にまとめたけん👇

| 栄養の偏り | 猫の行動・変化 | 改善のヒント |

|---|---|---|

| タンパク質不足 | 異物を口にする/布・紙をかじる | 主食の質を見直す/動物性中心に |

| ビタミン・ミネラル不足 | 日常的に紙ばかり噛む/爪とぎ回数が増える | 栄養強化系のサプリ・フード追加 |

| 繊維不足 | ダンボール・植物系素材を好む | 消化サポート系・グレイン入りフード併用 |

誤食の背景には“心”だけでなく“体のサイン”も潜んどるけん、 まずは食生活の質とバランスから整えてみると、意外とスッと落ち着くこともあるっちゃ。

しっかり食べていても満たされない“食後の落ち着き”

🐾 食後すぐの“落ち着きのなさ”には理由がある

続いて見直したいのが、「ちゃんと食べてるのに、なんか落ち着かん」っていう食後の状態たい。

これは栄養不足ではなく“精神的な満足感”の問題かもしれんとよ。

「食べたあとにスーッと落ち着ける空気」がないと、噛みつき・誤食・ウロウロ行動に繋がる可能性が高か。

🐾 特に繊細な子は「食後の時間」が心の調律になる

たとえばちびは人の足音がする場所ではごはんを食べきらんことが多いけん、 最近は食器のそばに爪とぎ器+パーテーション+ひとり時間をセットで用意しとると。

これだけで食後にダンボールへ突進する癖がピタッと止まったけんね。

- 食器のそばに“整える場所”を置く → といで落ち着く

- 静かな空間で食べる → 周囲を気にせず満腹感UP

- ごはん後に自由な時間を与える → 気持ちが整う

食後=行動制限ではなく、“自由に整える時間”にしてあげることが大事なんよ。

🐾 食後ケアと落ち着き行動の関係まとめ

ここで食後の時間設計と、誤食や不安行動との関連性を表にしてみたけん、確認してみて👇

| 食後環境 | 猫の行動傾向 | おすすめの工夫 |

|---|---|---|

| 音が多くバタバタしている | そわそわ/落ち着かず噛み癖が出る | 静かな場所に移動して食べさせる |

| 刺激的な物(箱・おもちゃ)が目に入る | ダンボールへ直行/誤食につながる | 視界から箱をなくし“整えポイント”を用意 |

| ひとりで落ち着ける場所がない | ウロウロ・八つ当たり・とびつき行動 | パーソナル空間+“とぐ→休む”動線を整備 |

「食後=満たされた時間」になれば、ダンボールに向かう理由そのものがなくなるけんね。 落ち着く時間も“食事の一部”として考えるといいとよ。

フード・おやつ・タイミングを見直してみよう

🐾 “何をどう与えるか”で行動パターンが変わるとよ

いよいよ最後に見直しておきたいのが、フードの内容・おやつの与え方・ごはんのタイミングやね。

実はここをちょっと変えるだけでも、誤食や異食の出方に大きな変化が出る猫も多いと。

食事=体のためだけじゃなく、心の安定にもつながるツールって意識を持つと、対応が変わってくるばい。

🐾 ごはんの工夫で“心の満足”を底上げするんよ

たとえば空腹時間を減らす/フードの食感にバリエーションを持たせるだけで、 猫が噛みたがる・拾い食いする・箱を狙う行動がグンと減ることもあるっちゃ。

- 回数分け: 空腹のイライラによる誤食を予防

- 食感の組み合わせ: カリカリ+ウェットで“噛む・なめる”両方満たす

- 香り・温度の工夫: 電子レンジで数秒あたためて満足度アップ

ちょっとの工夫=猫の誤食ストッパーってこと、意外と見落とされがちやけんね。

🐾 フード・おやつの整理&使い分けまとめ

ここでごはんとおやつ、それぞれの役割と誤食との関連性を表にまとめたけん👇

| 項目 | ありがちな落とし穴 | 見直しのヒント |

|---|---|---|

| 主食(ドライ中心) | 食物繊維や水分が不足しがち | ウェットとの併用/消化サポート系も視野に |

| おやつの与えすぎ | カロリー過多/主食を残す原因に | ごほうび用途に限定/与える量を明確に |

| タイミングが不規則 | 空腹ストレス→拾い食い・誤食へ | 1日3〜4回に分けて安定供給 |

猫の誤食行動は「ごはんだけの問題じゃない」けど、「ごはんで防げること」もかなり多いけん、 ぜひ栄養・満足・タイミングの3点から食事設計を見直してみてね。

⑤ ダンボール好きな子とうまく付き合うヒント

「ダンボールは敵じゃない」前提で向き合う

🐾 完全排除より“付き合い方”を考えるほうが建設的

まず最初に考えておきたいのが、「ダンボール=悪」と決めつけるのは早いってこと。

猫にとってダンボールは安心できる・隠れられる・音も感触も楽しいという魅力が詰まった存在なんよ。

誤食しない限りは“正しく使えばメリットが大きい”ツールでもあるけん、活かす方向で考える方が現実的たい。

🐾 一律NGにすると“別の問題行動”にすり替わることも

完全にダンボールを排除してしまうと、猫の気持ちの落ち着き先がなくなってしまうこともあると。

その結果、他の家具を噛む・隠れる場所がない・ストレスが溜まって粗相するといった“すり替え行動”が出てくるリスクもあるんよ。

- 噛み欲求が別の布製家具やコードに向く

- 隠れたい欲が満たされずに不安行動に

- ダンボールを探してウロウロする

「箱は禁止」よりも「箱はここだけ、こう使おうね」ってルールで付き合っていく方が、猫も安心できるっちゃ。

🐾 ダンボールの“良い面”を活かした活用法まとめ

ここで誤食にさえ気をつければ、ダンボールの良さを最大限に活かす使い方をまとめてみたけん👇

| 活用目的 | 使い方の工夫 | 猫へのメリット |

|---|---|---|

| 安心できる寝床 | 中に毛布を敷く/入口を小さめにする | ひとりになれる/守られ感がある |

| 遊び場・かじり場 | 厚紙で補強/ちぎれにくく加工 | 音と感触でストレス発散 |

| ルール付きの箱使い | “ここだけOK”で場所と時間を制限 | コントロールされてる安心感が得られる |

猫にとって“ダンボール=悪”ではなく“調整された安心エリア”に変えてあげることが、誤食予防にもつながるいちばん優しいやり方なんよ。

安全な“かじり遊び”と“寝床使い”に切り替える

🐾 「食べられないけど遊べる箱」が最適解かもしれん

完全にダンボールを排除せんでも、“かじっても危なくない箱”に変えてあげるって選択肢もあるとよ。

たとえば厚紙タイプでちぎれにくくする/内側に補強を入れる/素材の質を見直すなど、 工夫しだいで「噛んでも誤飲につながらん環境」がつくれるけんね。

“全部禁止”じゃなく、“かじってOK”な前提で設計してあげる方が猫も落ち着くとよ。

🐾 寝床化+ルール付き活用で信頼感アップ

さらにおすすめなのがお気に入りの毛布やマットを敷いて“落ち着けるスペース”として機能させること。

猫って「中に入り込める・隠れられる・柔らかい」ってだけで一気に安心するけん、 ダンボールを“寝床化”してあげると一石二鳥たい。

- 内側を布テープで補強 → 噛みちぎり防止

- 中に毛布を敷く → 冬場のあったかスポットに

- 上部に穴を開けて光を遮断 → 隠れ家感UP

「この箱はくつろぐ場所」「これは遊ぶ用」ってルールが猫の中でできれば、使い分けもうまくいくとよ。

🐾 安全に使うための加工アイデアまとめ

ここで誤食を防ぎつつ、安全にダンボールを使わせる加工例と使い方をまとめた表がこちら👇

| 加工内容 | 目的 | ポイント |

|---|---|---|

| 内側にアルミホイル or テープ補強 | かじり防止/破片がちぎれにくくする | 噛みにくい素材で“違和感”を出す |

| 底面に厚手マット or 毛布を敷く | 寝床として快適性を高める | 冬のあったかスペースにも応用可 |

| 週1で中身チェック&破損交換 | 誤飲や型崩れによる事故を防ぐ | 「壊れる前に交換」が鉄則 |

ダンボールは“与える物”じゃなく“管理する場所”として見直せば、安全で便利な味方になるけんね。

飼い主の心配・ストレスも軽くするために

🐾 「うちの子が誤食したら…」という不安は自然な感情

最後に大事なのが、誤食リスクを不安に感じとる飼い主自身の心のケアなんよ。

猫の安全ば守るつもりで神経質になりすぎて、自分が疲れ果てる飼い主さんも実際に多かけんね。

だからこそ“完封・禁止”より“見守り・管理”でコントロールしていく方が、現実的でストレスも少ないとよ。

🐾 ちびと暮らして学んだ“気を張りすぎない工夫”

うちも最初は「とにかく箱はNG!」って思ってたけど、 ちびと暮らす中で“付き合い方を決めればむしろ楽”ってことが分かってきたとよ。

今は噛めない工夫をした箱を見える位置に置いておくことで、 ちびも満足・こっちも安心という形が作れてるばい。

- 監視=ストレスと思わず、“見ていられる安心”と考える

- 週1で状態チェック → 劣化する前に交代

- 安心できるかみかみアイテムも常備しておく

“見えない不安”を“管理できる安心”に変えていく発想が、飼い主にとってのメンタルケアになるんよ。

🐾 よくある不安と解消アイデアまとめ

ここで飼い主が感じやすい不安と、それに対する現実的な対応策を表でまとめとるけん👇

| よくある不安 | おすすめの工夫・考え方 | ストレス軽減度 |

|---|---|---|

| 誤食されないか心配 | 見える位置に置いて“観察しながら使わせる” | ◎(管理しやすく安心) |

| 壊れて誤飲しないか不安 | 厚紙・補強・劣化前交換で長持ち+安全 | ○(手間は少しだけ) |

| 隠れてこっそり食べてないか心配 | 「安心できるかじり替えアイテム」を併用する | ◎(そっちに誘導できれば安心) |

“全部禁止”より“管理して使わせる”方が、お互いストレスが減るけん、 猫の安全と飼い主の安心のバランスば意識していくと気持ちが軽くなるっちゃ。

⑥ ダンボール誤食と猫の“気持ち・環境”まとめ表

| 章 | テーマ | 猫にとってのポイント |

|---|---|---|

| ① | 猫がダンボールを食べようとする理由 |

|

| ② | ダンボール誤食がもたらす4つのリスク |

|

| ③ | 今すぐできる誤食対策と環境づくり |

|

| ④ | 食事の見直しで異食行動が変わることも |

|

| ⑤ | ダンボールと“うまく付き合う”ための工夫 |

|

▶︎参考記事:犬猫のダンボールの誤飲に注意!窒息や腸閉塞などによって命に関わる可能性もあり(ペットフード販売士マッサンの犬猫レシピ)