- 目次 -

①【大前提】老猫の「今」を正しく知ることから始めよう

まずはじめに大事なのは、「うちの子はもうシニア期に入っているのか?」という認識を持つことたい。 老猫=10歳以上が一般的な目安と言われとるけど、年齢だけじゃなく行動・体の変化をセットで捉えることが大事やけんね。

ここでは、老猫の定義と平均寿命、若い頃との違い、そして年齢別に起きやすい体調の変化について整理していくばい。

▶︎参考記事:【猫の寿命】獣医師が教える愛猫と1日でも長く一緒にいるための秘訣(本牧通り動物病院)

老猫の定義と平均寿命(15歳を超える子も多数)

🐾 一般的には「10歳以上」からが老猫

まず前提として、猫は10歳を過ぎると“シニア期”に入ると言われとるとよ。 人間でいうと60歳前後の感覚に近いかもしれんね。

ただし、年齢はあくまで目安たい。 「10歳=おばあちゃん」と決めつけず、その子の状態をよく見て判断することが何より大事っちゃん。

🐾 室内飼いの猫はもっと長生きする時代に

次に知っておきたいのが、近年の猫の平均寿命がどんどん延びてきとるってことたい。

完全室内飼育が主流になったことで、外的ストレスや事故のリスクが大幅に減り、今では15〜20歳まで生きる子も全然めずらしくなかとよ。

| 飼育スタイル | 平均寿命 | 特徴 |

|---|---|---|

| 完全室内飼い | 15.6歳 | 感染症・外傷のリスクが少ない |

| 半外飼い | 13.2歳 | 交通事故や喧嘩による怪我の可能性あり |

| 野良・保護猫 | 7〜10歳未満 | 食事・医療・環境に大きく左右される |

🐾 ちびも14歳になったとよ

ちなみにうちのキジトラのメス猫「ちび」も、もう14歳になったっちゃん。 ついこないだまでソファに飛び乗ってたのに、最近は途中のステップで休憩してから登るようになったと。

ごはんの時間に寄ってくるのが1テンポ遅くなったり、トイレで少し踏ん張る姿が見えたりと、「ちょっとした変化」が増えてきた実感があるね。

とはいえ、いまもちびは毎朝窓辺で日向ぼっこして、夜はふわふわ毛布にくるまって爆睡しとるばい。 年齢だけでなく、“今の様子”を見ながらケアしていくのが何より大事って、日々感じとるよ。

若い頃との違いに気づくことが第一歩

🐾 まずは「最近ちょっと変わったかも」に注目

次に大事なのが、見逃しがちな“ちょっとした違和感”に気づけるかどうかやね。

ジャンプしなくなった・寝てばかり・呼んでも反応が鈍い── どれも老化の初期サインかもしれんばい。

一見「気分のムラかな?」と思う変化も、毎日の観察で積み重なると異変になるけん、意識しておこう。

🐾 行動の変化を可視化すると分かりやすい

とはいえ、日々の変化って意外と見落としやすかとよ。

だからこそ「なんとなく変」→「言語化」→「記録する」のが習慣になってると、すぐ気づけるようになるたい。

以下は、ちびで実際に使っている観察項目ばい👇

| チェックポイント | 見え方の変化(若い頃と今) |

|---|---|

| ジャンプ | キャットタワー→登らなくなった/途中で止まる |

| 鳴き方 | 高い声→かすれた小声、夜鳴きが増加 |

| 反応 | 呼んだらすぐ来てた→寝たままチラ見だけ |

「前と違う」を記録しておくと、診察時にもスムーズに伝えられるけん便利やね。

🐾 ちびで実感したこと

ちびも若い頃は、寝てても呼べばすぐ「ニャッ」と返事して走ってきとったんよ。 でも最近は、声をかけても一瞬だけ顔を上げてまた寝る、ってことが増えてきたと。

最初は「まあ年やしね〜」と思っとったけど、それが“異変の入口”やったって気づいたときには少し後悔したばい。

今は1日1回、食事・排泄・動き・反応をざっとメモして、 「昨日と違う?」を意識して見守っとる。 “気づける目”があるかどうかが、老猫ケアでは命を守る一歩たい。

行動の違和感については、以下の記事でも詳しくまとめとるけん、併せてチェックしとくと安心ばい👇

🔗 老猫との暮らしで注意すべき変化とは?|生活・反応・行動チェックガイド

年齢別で起きやすい変化を把握する

🐾 年齢によって現れやすいサインは違う

最後にチェックしておきたいのが、年齢ごとに出やすい体調や行動の変化たい。

猫は年を重ねても見た目ではなかなか変化が分かりづらいけん、年齢に応じて起こりやすい症状をあらかじめ知っとくと安心やね。

| 年齢 | よくある変化・症状 |

|---|---|

| 10〜12歳 | 食事量の変動・毛づやの低下・軽いジャンプの減少 |

| 13〜15歳 | トイレトラブル・寝ている時間の増加・目の濁り |

| 16歳〜 | 認知症傾向・夜鳴き・反応が遅くなる・自力グルーミングの低下 |

🐾 ちびの変化は13歳から始まった

うちのちびも13歳を過ぎたあたりから、明らかに「おや?」と思う変化が出てきたっちゃん。

特に気になったのはトイレ後のふらつきと、毛づくろいの回数が激減したこと。 今まではグルーミングのプロってくらい丁寧だったのに、最近は首元だけで終わることも多くなったとよ。

「見た目は変わってないけど、動きが明らかに違う」──それが年齢によるサインなんやと、実感した場面やったばい。

🐾 体重の減少は要注意!毎月の計測習慣を

そしてもうひとつ見落とされがちなのが体重の微減たい。 見た目がふっくらしていても、筋肉が落ちてることもあるけん、月1の計測はぜひ習慣にしてほしいっちゃん。

ちびの場合も200g減っただけで獣医さんがピリッと反応してくれて、そこから腎臓のケアに早めに移れたのはほんとに大きかったばい。

こういう微差を見逃さんためには、こんなアイテムもおすすめ👇

🛒 ペット用デジタル体重計(薄型・猫対応)

「ちょっと減っただけ」が病気の始まりってこともあるけん、数字で管理できると安心やね。

②【日々の観察】小さな変化に気づく力が“長生きのカギ”

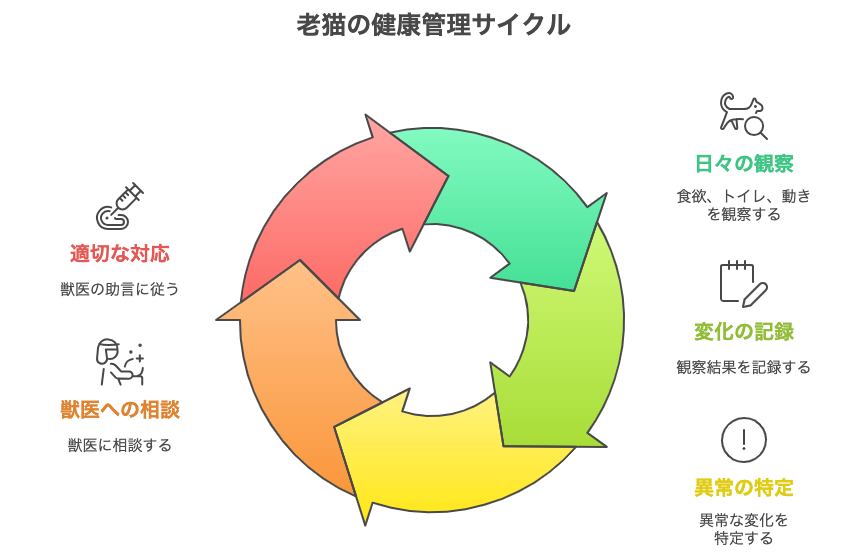

老猫と暮らしていく中で、いちばん重要なのは「昨日との違い」に気づけるかどうかたい。 目に見える大きな異変よりも、“ちょっとした変化”の積み重ねのほうが、病気の前兆を教えてくれるとよ。

ここでは、日常の観察ポイント・記録のコツ・異常時の動き方についてまとめていくけん、ぜひ今日から試してみてね。

食欲・トイレ・動き・反応の変化

🐾 ごはんの量・スピード・食べ残しは毎日チェック

まず一番分かりやすくて、変化が現れやすいのが食欲のサインたい。 食べる量が減った・完食までの時間が長くなった・匂いを嗅ぐだけで去る── こんな行動が出たら、体調不良の前触れかもしれんばい。

ちびも若い頃はごはんの袋を開けた音で走ってきとったんよ。 でも13歳を過ぎた頃から「クンクン…やっぱいいや」とそっぽを向く日が増えて、そこから腎臓の数値が少しずつ悪化しとったことが判明したっちゃん。

以下のような点を日々のチェック項目に入れておくとよか👇

| チェックするポイント | 気づいておきたい変化 |

|---|---|

| 食事 | 完食スピード/残す頻度/においを嗅いだ反応 |

| 排泄 | トイレの回数・量・におい/粗相の有無 |

| 動き | 歩き方にふらつき/ジャンプを避ける/寝てばかり |

🐾 トイレの変化は“沈黙のサイン”を教えてくれる

次に注目すべきは排泄の変化たい。 猫はもともと我慢強いけん、明らかな不調が出る前にトイレの様子が微妙に変わることが多いっちゃん。

ちびも最近、トイレの回数が増えたかと思えば急に減ったり、 シートの端っこに粗相することが増えて「これは何かおかしいぞ」と気づいた経験があるばい。

- 尿が少ない=脱水・腎不全の可能性

- 尿が多い=糖尿病・腎機能低下の兆候

- 便が硬すぎる・出にくい=便秘・運動不足

砂のかき方・タイミング・表情など、トイレ中の様子もよく観察しておこう。

🐾 動きが鈍くなるのは「性格のせい」じゃない

最後に見ておきたいのが動きや反応の鈍さたい。 寝てばかり・ジャンプを避ける・呼んでも来ない── これを「気まぐれ」「甘えてるだけ」と片付けるのは危険やけんね。

ちびは以前、キャットタワーを1段飛びで登ってたのに、最近は下からジーッと見上げたまま座り込むようになったとよ。

最初は「今日は眠いだけかな?」と思ったけど、それが続いてる=身体がつらいという証拠やった。 反応の鈍さは、老化と病気のサインが重なっとることが多いけん、しっかり記録しておこう。

普段との違いを記録する「見える化」

🐾 記憶に頼らず「数字」と「時間」で残す

次に意識したいのが、目で見てわかる記録=「見える化」たい。 どんなに観察力に自信があっても、記憶だけでは時間が経つほど曖昧になるとよ。

だからこそ、スマホ・メモ帳・記録ノートを使って、日常の中の「違和感」を可視化しておくのが重要やね。

ちびの場合も、調子が悪くなるとごはんを食べるスピードが目に見えて遅くなるけん、「完食まで◯分」と時間を記録してると、体調の波が見えてきたっちゃん。

🐾 記録すべき基本項目はこれでOK

以下のような項目を、1日1回でいいけんサクッとメモするだけでも、変化にすぐ気づけるようになるばい👇

| 項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 食事 | 食事量/回数/完食までの時間/残した量 |

| 排泄 | トイレの時間・回数・量・におい・粗相の有無 |

| 行動 | 寝ている時間/動くタイミング/ジャンプや歩行の様子 |

すべて完璧に記録する必要はないけん、「今日はなんか違ったかも?」を言語化するだけでも充分やけんね。

🐾 ちびの記録スタイル

ちびの記録には、毎晩LINEのメモ帳を使っとるばい。 たとえばこんな感じ👇

- 6/10 夜|ごはん完食まで8分/少し休憩あり

- トイレ(小)2回/におい強め/かき方が浅い

- ジャンプは1回だけ/今日はほぼ窓辺で静かに過ごす

このメモを獣医さんに見せたとき、「これがあれば診断の助けになります」って言ってもらえたと。 言葉にして残すことが、命を守るきっかけにもなるんよ。

最近はペット用の健康手帳・体調アプリ・カレンダー連携ツールなども便利やけん、自分に合った方法で始めてみてね。

異常を感じたら迷わず動物病院へ

🐾 「様子見」は命取りになることもある

最後に一番伝えたいのは、異変に気づいたら「すぐ相談する」という行動たい。 老猫は病気の進行が速いけん、1日様子を見たつもりが、取り返しのつかない悪化につながることもあるとよ。

「まだ大丈夫かな」より「ちょっと気になるから行ってみよう」の判断が、寿命を延ばす大事な一歩になるけんね。

🐾 ちびのときも早期行動がカギやった

ちびが腎臓の不調を初めて見せたとき、いつもと違うポイントは「ごはんの匂いを嗅いで去った」「寝てばかり」「ジャンプを避ける」この3つやった。

初日は「気分かな?」と思ったけど、翌朝も同じ状態やったけんすぐ病院へ連れて行ったとよ。

結果は慢性腎不全・軽度脱水あり。 でも初期段階やったけん内服+食事変更で安定して、今でも元気に暮らせとるっちゃん。

🐾 こんな症状が出たらすぐ病院へGO

下のような症状が見られたら、迷わず病院を受診してOKばい👇

| 症状 | 受診の目安 |

|---|---|

| 食事を2日以上残す/水を飲まない | 内臓疾患・口内炎・脱水の可能性 |

| 嘔吐・下痢・便秘が24時間以上続く | 消化器トラブル・誤飲・感染症など |

| 呼吸が浅い/鳴き方が異常/反応が鈍い | 心不全・認知症・全身性疾患の恐れ |

病院で「異常がなかった」って言われるのが、何より安心やけん、ためらわずに行こう。

具体的な病気や体調サインについては、以下の記事でも詳しく解説しとるけん、こちらも参考にしてね👇

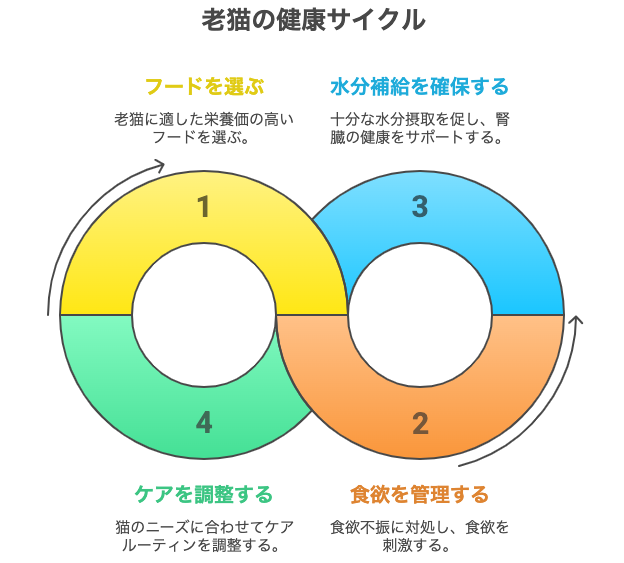

③【毎日の食事】元気を支える「食べる力」を育てよう

老猫の体力や免疫力を支えるうえで、食事の質と食べる力はまさに生命線たい。 食欲=生きる力とも言えるけん、毎日のごはんにはとことん気を配ってあげよう。

ここでは、老猫フードの選び方・食べないときの対策・水分摂取の工夫まで、今日から使えるヒントをまとめとるばい。

老猫向けフードの選び方と与え方

🐾 フード選びの基本は「体に合わせること」

まず大前提として、老猫には年齢や体調に合ったごはんを選ぶことが基本たい。 若い頃と同じものを与え続けると、消化不良や内臓への負担につながることもあるけん、早めに見直しておこう。

特に注目すべきはたんぱく質・リン・ナトリウム・水分量やね。 老猫向けには高たんぱく・低リン・水分豊富・嗜好性が高いものが理想ばい。

| 栄養の視点 | 理由・目的 |

|---|---|

| 高たんぱく | 筋肉維持と免疫サポートに重要 |

| 低リン・低ナトリウム | 腎臓・心臓への負担軽減 |

| 水分が多い | 脱水・便秘・腎機能低下の予防 |

🐾 ちびも12歳で切り替え開始

ちびが12歳になったとき、それまで食べていた総合栄養食をシニア用療法食(腎臓ケアタイプ)に切り替えたとよ。

でも最初はニオイを嗅いでそっぽを向くことも多くて、飼い主としてはちょっと焦ったんよね…。

試行錯誤の末、ヒットしたのがコレ👇

🛒 ヒルズ 猫用 腎臓ケア k/d チキン ウェットフード

ぬるま湯を混ぜて香りを立たせたら食いつきがグッと改善して、いまは朝晩きれいに完食しとるっちゃん。

🐾 与え方を工夫すると“食べる楽しみ”が戻る

フード自体の見直しだけやなく、与え方の工夫も効果バツグンたい。

- 食器の高さを少し上げて首や腰の負担を軽減

- ごはんは温めて香りを強調(人肌くらいが目安)

- 1日2回→3回に分けて少量ずつ提供

ちびもステンレス製の浅型ボウル→傾斜付きセラミック皿に変えたら、首をかがめずに食べられるようになって、食後にゲップすることも減ったと。

「食べない=嫌い」じゃなく「食べづらいだけ」ってこと、けっこう多いけん、環境の工夫も忘れずにね。

食欲がないときの工夫とアレンジ法

🐾 においや温度で「食べたいスイッチ」を入れる

まず最初に試してほしいのが、食事の“香りと温度”を整えることたい。 老猫は嗅覚が鈍くなったり、冷たいごはんを嫌がったりするけん、ちょっとした温めが食欲を刺激することがあるとよ。

ちびも冷えたウェットフードには見向きもせん日があるけど、レンジで5秒だけ温めたらふんわり香ってスッと食べ始めたんよ。

| 工夫 | 期待できる効果 |

|---|---|

| ウェットを人肌程度に温める | 香りが立ち、嗅覚を刺激する |

| 鶏ガラスープを少し加える | 飲み込みやすくなり、水分も補給できる |

| お気に入りのにおいのふりかけを足す | 嗜好性アップで食欲が戻ることも |

🐾 食べるペースに合わせて“与え方”を変える

次に意識したいのがスプーンで少しずつ与えるなど、その子のテンポに寄り添った給餌たい。

ちびの場合も、皿に盛る→見て去る→スプーンで鼻先に持っていく→やっと食べ始めるという日があって、 今では「まず一口をスプーンで差し出す」のが朝の儀式になっとるばい。

- ごはんをスプーンで一口ずつ運ぶ

- 口元にごはんを近づけるだけで食べる子も多い

- 何回かに分けて与えるほうが完食することもある

“うちの子に合ったペース”を見つけてあげることが、いちばんの食欲サポートやね。

🐾 「今食べられる形」を探す姿勢がいちばん大事

そして最も伝えたいのが、「何を食べさせるか」より「どうすれば今食べられるか」を探す姿勢たい。

ちびもその日によって好みが変わるけん、ウェット+ぬるま湯+少量ふりかけとか、 チュールを指先に塗ってスタート→本食へ誘導みたいに、毎日少しずつ工夫を変えとるとよ。

「食べない=わがまま」と決めつけるんじゃなく、“今その子が食べられる形”を柔軟に探すことこそ、本当のケアやね。

水分摂取と腎臓へのケア

🐾 老猫は「のどが渇いた」に気づけなくなる

まず押さえておきたいのが、老猫になるとのどの渇きに鈍感になるという事実たい。 気づかないうちに脱水状態になっとるケースも多いとよ。

水分が不足すると腎臓・膀胱・肝臓・便通すべてに影響が出るけん、「水を飲ませる」じゃなく「自然と水が摂れる環境をつくる」ことが大切ばい。

🐾 ちびの水分対策あれこれ

ちびも若い頃は、水をガブガブ飲みよったっちゃん。 でも13歳を過ぎた頃から給水ボウルに近づく回数が激減して、ある日1日まるごと水を飲んどらんことに気づいて焦ったばい。

そこから、いろんな水分摂取の工夫を始めたと。効果があったのがこちら👇

| 工夫したこと | 効果・ちびの反応 |

|---|---|

| ウェット+ぬるま湯 | 食べやすく、体もぽかぽかに |

| お皿を複数設置 | 好みの場所を選べて飲む機会が増加 |

| 経口補水チュール | おやつ感覚でごくごく飲むように |

特に冬場は室温の低下+乾燥+活動量低下のトリプルコンボで、気づけば脱水になってることも多いけん注意やね。

🐾 腎臓ケアは「毎日の水分」で差がつく

そして忘れたらいかんのが、腎臓を守る=水分を切らさないことたい。 水が足りんと老廃物が体に残りやすくなって、腎臓が余計に働かされるっちゃん。

ちびも腎臓の数値が少し上がったとき、水分摂取の改善だけで安定に戻った経験があるとよ。

- ごはんにスープを混ぜて水分を摂らせる

- 好みの器や設置場所を見つけてあげる

- 経口補水ジェルや水分多めのおやつを活用する

「飲ませる」のではなく「飲みたくなる仕掛け」を増やして、水分補給を日常に溶け込ませようね。

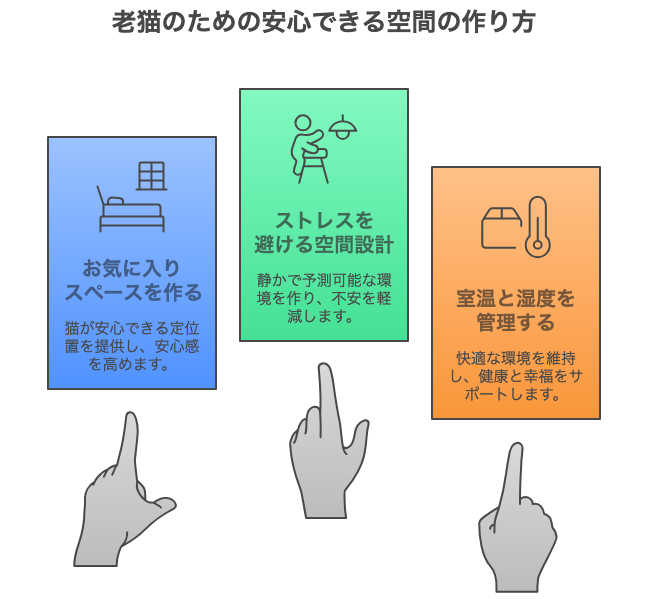

④【過ごし方】老猫が安心できる生活環境とは?

老猫にとって、「どこで、どう過ごすか」は心身の安定に直結するたい。 食事や医療と同じくらい、環境づくりも大事なケアのひとつやけん、丁寧に整えてあげよう。

ここでは、ちびの暮らしで実際にやって効果があった工夫を含めて、今日から取り入れられるポイントを紹介するばい。

お気に入りスペースの作り方

🐾 老猫には「安心できる定位置」が必要

まずはじめに考えるべきなのが、老猫がいつでも落ち着ける場所をつくってあげることたい。 若い頃と違って、刺激よりも“静けさ”と“安全感”を求めるようになるけん、休める場所をひとつでも確保しておくのが理想ばい。

ちびも12歳を過ぎたころから、動く時間は減って「居場所を変えずにずっといる」ことが増えてきたと。

その子にとって落ち着ける=心拍も落ち着いて回復が早くなるけん、居場所は見た目以上に重要なんよ。

🐾 ちびは窓辺がベストスポット

ちびのお気に入りは午前中の日が差す窓辺の角たい。 そこにふわふわ毛布+洗えるベッド+ブラインドで光の調整をしただけで、そこが“聖域”になったっちゃん。

使ってみてよかったのがコレ👇

🛒 低反発×洗える!猫用シニアベッド(丸型・滑り止め付き)

窓辺が少し冷たい日は毛布を二重に敷くだけでも体の冷えが和らいで、ぐっすり眠っとる様子が見られたよ。

「好きな場所に置く」じゃなく「落ち着ける場所を選んで設ける」ことが大事ばい。

🐾 スペース作りのチェックポイントまとめ

最後に、老猫にとって快適な居場所をつくるときのポイントを表で整理しとくけん参考にしてね👇

| チェックポイント | 理由・効果 |

|---|---|

| 人の出入りが少ない場所を選ぶ | 音・動線のストレスを減らす |

| 毛布・ベッドは洗える素材にする | 皮脂・抜け毛・失禁時でも清潔に保てる |

| 窓辺なら光と風のコントロールができるように | 季節ごとの寒暖差を防げる |

「この場所が落ち着くけん、ずっとここにいたい」── そう思ってもらえる空間づくりが、老猫ケアの第一歩やね。

ストレスを避ける空間設計

🐾 老猫は「静けさ」と「予測可能な環境」を好む

次に大事なのが、刺激の少ない空間をつくることたい。 老猫は音・におい・明かり・人の動きなど、日常のささいな変化にすら敏感になっとるけん、できるだけ“予測できる日常”を守ってあげることが大切なんよ。

特にテレビの音・ドアの開閉音・掃除機・香りの強い柔軟剤なんかは、ちびにとっても一番苦手な刺激ばい。

「気にしてないだろう」と思うことほど、老猫にはストレスになっとることもあるけん、要注意やね。

🐾 ちびに合わせた空間づくり

ちびはもともと社交的やったけど、13歳を過ぎた頃から来客や家具の移動にすごく神経質になってきたとよ。

そこで取り入れた工夫がこちら👇

| 配慮したこと | ちびの変化 |

|---|---|

| トイレを生活導線の近くに配置 | 粗相が激減/トイレ回数安定 |

| 生活音が届かない場所に寝床を設置 | 長時間リラックスして眠る |

| 来客時は仕切りをつけて空間を区切る | 無駄に動き回らず安心した様子 |

1カ所でも「ここにいれば安全」と思える場所があると、猫はぐんと穏やかに過ごせるようになるとよ。

🐾 “なにもしない空間”が最強の安心を生む

最後に伝えたいのが、「何かしてあげる」より「何もしない空間」をつくることの大切さたい。

猫にとっては、何も起きない・何も聞こえない・誰も来ないという時間こそが心からリラックスできる時間なんよ。

- 飾り棚・空気清浄機などはなるべく減らす

- 寝床の周囲は静か&視界が抜ける場所に

- 照明は間接照明または調光タイプが理想

「過保護にする」のではなく「守られていると感じる空間」を用意する── それが、老猫のQOLを支える空間設計たい。

夏・冬の室温&湿度管理

🐾 老猫は気温と湿度の影響をダイレクトに受ける

最後に忘れずに整えておきたいのが、季節ごとの「室温と湿度」の調整たい。 若い猫なら多少の暑さ・寒さに耐えられても、老猫は体温調節がうまくできんけん、気温の変化がそのまま体調に響いてくるとよ。

特に寒暖差が激しい春・秋や、乾燥しやすい冬は要注意やね。

ちびも13歳の冬にくしゃみ&鼻水→風邪→脱水という流れを経験してから、室温管理には人間以上に気を遣っとるばい。

🐾 季節別の管理ポイントをざっくり押さえとこう

まずは基本の室温・湿度の目安を押さえておくことが大事やけん、ざっくり表にまとめとくばい👇

| 季節 | 室温の目安 | 湿度の目安 | ケアのポイント |

|---|---|---|---|

| 夏 | 26〜28℃ | 50〜60% | エアコン+除湿/冷風直撃を防ぐ |

| 冬 | 22〜24℃ | 50〜60% | ヒーター+加湿器/床からの冷え対策 |

| 春・秋 | 23〜25℃ | 50〜60% | 朝晩の寒暖差に注意/夜は保温重視 |

空気の流れ・日当たり・換気の有無も室温に影響するけん、感覚だけに頼らず「数字で管理」する意識が大事たい。

🐾 ちびには温湿度計が救世主やった

ちびがくしゃみし始めたあの冬、原因は昼間は暖かいのに夜中は床が冷えていたことやったと。

そこから断熱マットをベッドの下に敷いたり、寝る前だけ加湿器を稼働させたりすることで、あっという間に元気を取り戻したっちゃん。

その後すぐ導入したのがこれ👇

🛒 SwitchBot 温湿度計(スマホ通知付き・ペットモード)

アプリでグラフ確認できるし、設定範囲を外れると通知も来るけん、人間が気づく前に「ちびが快適じゃない環境」に気づけるようになったとよ。

室温と湿度の最適化=老猫への最高の優しさやけん、特に季節の変わり目は念入りに整えてあげてね。

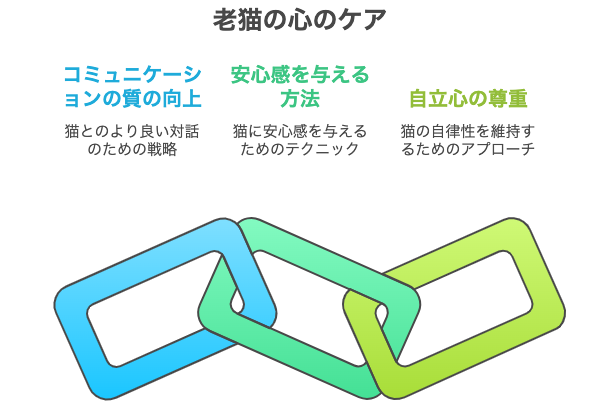

⑤【心のケア】「触れ合い」と「尊重」のバランスが大切

老猫との暮らしでは、心の満足=QOL(生活の質)を大きく左右するたい。 「元気でいてくれるだけで嬉しい」──そんな飼い主の想いに応えるには、安心できるスキンシップと程よい距離感がポイントやけん。

ここでは、ちびとの日々で感じた“心を満たすケア”について紹介するばい。

コミュニケーションの質を高めるコツ

🐾 老猫との関わりは「量より質」を意識して

まず大事にしてほしいのが、“たくさん触る”より“心が通う接し方”たい。 若い頃は遊びで信頼を深められたけど、老猫には「落ち着き」と「安心」が何よりのごほうびなんよ。

ちびも昔は猫じゃらしを見るだけで飛びついてきよったけど、今は呼びかける声のトーンとタイミングのほうが反応がいいと。

元気に動けなくても、ちゃんと愛情は届いとるけん、無理に“昔の形”にこだわらんでいいっちゃん。

🐾 老猫に安心感を届ける具体的な方法

続いて、老猫に「ちゃんと一緒にいるよ」と伝えるコツを表にまとめたけん参考にしてみて👇

| やってみてほしいこと | ちびの反応・効果 |

|---|---|

| 名前を呼ぶときは静かで優しい声で | 耳がぴくっと動いて、少し顔を向ける |

| 目が合ったら「ゆっくりまばたき」してみる | ちびもまばたき返してくれるようになった |

| 無言でそっと隣に座るだけの時間を作る | 静かに寝たまま喉を鳴らしてくれた |

会話じゃなく“気配”でつながる時間が、老猫にとってはすごく安心になるけん、意識してみてね。

🐾 ちびの今のコミュニケーション

ちびとは今、触れる時間より「そっと見守る時間」が多くなってきたっちゃん。

でもこちらが静かに座ってるだけで、チラッとこっちを見て安心したように目を閉じる瞬間があって、 ああ、これが今のちびにとっての“愛されてる感覚”なんやなって思うとよ。

「距離は変わっても、つながりは深くなる」── それが老猫とのコミュニケーションの本質やけん、焦らずそのペースに寄り添っていこう。

老猫が安心できるスキンシップ

🐾 「昔と同じ撫で方」が負担になることも

次に見直したいのが、老猫に対する触れ合い方たい。 若い頃は喜んでいた抱っこ・おなか撫で・肩乗りも、老化により痛みや不快感につながることがあるとよ。

特に関節・内臓・背中・足腰はデリケートゾーンやけん、今までOKだった撫で方が「やめてほしい」になることも普通やね。

その違いに気づくには、猫の表情・耳・しっぽの動きに敏感になることが大切たい。

🐾 ちびの“気持ちいいポイント”はここ

ちびも11歳を過ぎたあたりから、抱っこを嫌がるようになったとよ。 でもその代わりに、ブラッシング・耳の後ろ・アゴ下を優しく撫でると、喉を鳴らすようになったっちゃん。

中でも気に入っとるのがコレ👇

🛒 やさしく撫でられる!猫用マッサージグローブ

これを使うと手のひらで撫でてるのと同じくらいの優しい刺激になるけん、 ちびも目を細めてゆっくりまばたきしてくれるとよ。

「触られたい場所」「触られたくない場所」の今の状態を知ること、それが老猫との信頼づくりやね。

🐾 無理せず・でも“つながり”は忘れずに

最後に意識したいのが、スキンシップの量より「触れたい気持ち」をどう伝えるかたい。

無理に撫でたり追いかけたりするより、静かに手を差し出す・そっと横に座る── それだけで猫は「わかってくれてる」と感じるんよ。

| 優しいスキンシップの工夫 | 猫の反応・気づき |

|---|---|

| 触る前に声をかける | ビクッとせずに安心して受け入れる |

| 顔まわり・アゴ下を中心に撫でる | 喉を鳴らす/スリスリしてくる |

| 短時間だけにとどめる | 「もっと触って」ポーズをしてくれるようになる |

“無理なく、でもきちんと伝える”── それが、老猫と心をつなぐ「安心のタッチ」たい。

自立心を保ちながら寄り添う工夫

🐾 老猫でも“ひとりでできる”を大切に

最後に意識してほしいのが、猫の「自立心」を尊重することたい。 年を取っても、猫はプライドが高くて自分のペースを大切にする生き物。 だからこそ、過干渉や“全部手伝ってあげる”のは逆効果になってしまうこともあるとよ。

たとえばちびも、自分でジャンプできる高さなのに抱き上げようとすると怒ることがあったばい。

できることは、できるうちに「自分で」やらせてあげる── それが猫にとっての尊厳やけんね。

🐾 ちびとの“程よい距離感”

ちびは「寄り添って見守る」スタイルがいちばん落ち着くみたいで、 人の手は借りずに移動やトイレを済ませたいという気持ちが強くあるとよ。

そこで取り入れた工夫がこちら👇

| やってよかった工夫 | ちびの反応 |

|---|---|

| 寝床とトイレの距離をちょうどよく調整 | 自分で移動しやすくなって機嫌が安定 |

| 段差を減らすステップを設置 | 手を貸さずに登れることに満足げ |

| 「見守りカメラ」でそっと見守る | 人の気配を感じずリラックスできる |

「何もしないけど、そばにいるよ」って距離感が、老猫にとっては一番の安心材料やけんね。

🐾 そばにいるだけで届く安心感もある

最後に伝えたいのは、“支える=触れること”とは限らないということたい。

たとえ直接触れんでも、そばにいて・空気を共有して・見守るだけで、老猫はしっかり安心してくれるとよ。

- 起きるまで無理に構わない

- 後ろから急に近づかない

- 少し離れたところから目を合わせる

ちびもこたつの中からこっちをじーっと見てるだけでも、 「そばにいてくれるね」って安心してくれとるのが、目を見れば分かるっちゃん。

そばにいるけど干渉しない── それが、老猫にとっていちばん嬉しい愛情のカタチかもしれんね。

⑥【まとめ表】老猫の長生きに役立つチェックリスト

| カテゴリ | チェックポイント | 対策・工夫 |

|---|---|---|

| 体調変化 | 食欲低下/トイレの回数増減/ジャンプを避ける | 毎日の記録習慣/気づいたら即メモ |

| フードと水分 | 食いつきが悪い/水を飲まない | 温める/スプーンで与える/ウェット+ぬるま湯 |

| 環境づくり | 落ち着く場所がない/音や光に敏感 | お気に入りの静かな定位置を設ける |

| 室温・湿度 | 冬の床冷え/夏の熱気/乾燥 | 温湿度計+断熱+加湿器/冷風を避ける配置 |

| 心のケア | 撫でられるのを嫌がる/急に構うと怒る | そっと寄り添う/声かけ・まばたきでつながる |

| 自立の尊重 | 抱っこを嫌がる/階段を避ける | 段差を減らす/そっと見守るだけの時間を作る |

[…] 🔗 内部リンク:老猫との暮らしで気をつけたいこと 🔗 内部リンク:老猫を長生きさせるためにできること […]

[…] 老猫を長生きさせるための時間も、最期のやさしさも、「今を見てあげること」から始まるとよ。 […]