- 目次 -

① シニア猫(老猫)っていつから?どんな変化がある?

何歳から「シニア猫」になるの?

「うちの子、まだ元気やけど…もうシニアなんかな?」って感じる瞬間、あるよね。

まずはじめに知っといてほしいのは、 猫は一般的に7歳ごろから“シニア期”に入ると考えられとるってことたい。

とはいえ、“シニア”って聞くと「え、そんなに年寄りなん?」って感じるかもしれんばってん、 人間でいえば中年〜初老にあたるくらいのタイミングと思ってもらえたらOKばい。

年齢の数字だけじゃなくて、「今までとの違い」に気づくのがスタート地点たい。

▶︎参考記事:猫のシニア期は何歳から? 老猫のお世話の注意点(VetzPetz)

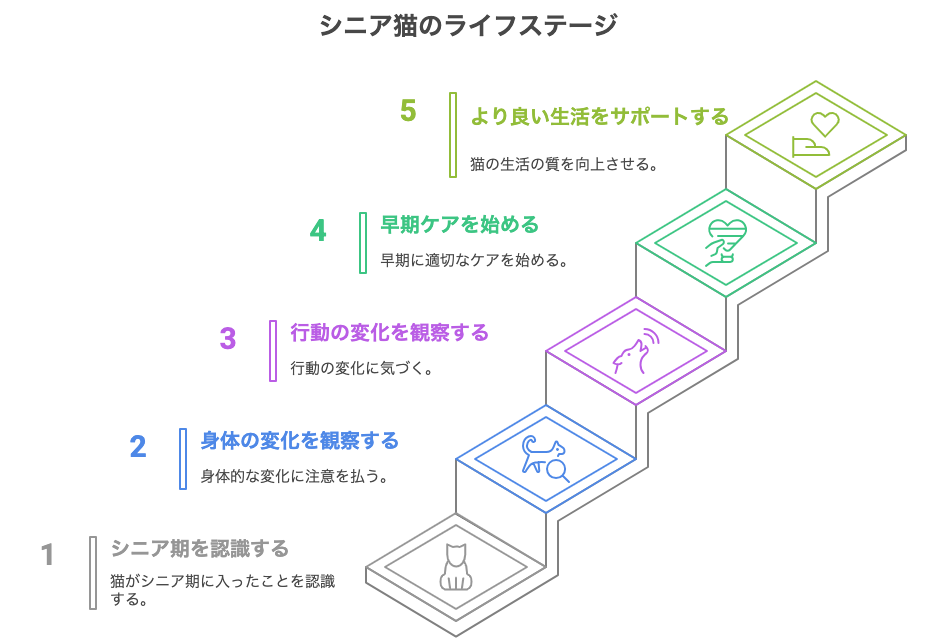

🐾 猫のライフステージは意外と細かい

まず、猫のライフステージは大まかに以下のように分けられるとよ:

| 年齢 | 呼び方 | 特徴 |

|---|---|---|

| 〜1歳 | 子猫 | やんちゃ盛り/成長真っ只中 |

| 1〜6歳 | 成猫(大人) | 体も心も安定してくる |

| 7〜10歳 | シニア猫 | 少しずつ衰えが見えてくる |

| 11歳〜 | 高齢猫 | より繊細なケアが必要になる |

ちびも、7歳を過ぎたあたりからジャンプの勢いが落ちたり、 寝る時間が長くなったりして、「あ、これが“ゆるやかな老化”の始まりなんやな」って思ったっちゃ。

▶ 年齢ごとの変化については、猫は何歳から大人?も参考にしてみてね。

🐾 外見は若く見えても、体の中は変化しとる

次に気をつけたいのが、見た目では老化が分かりにくいってことたい。

毛並みもきれい、目もしっかりしてる、食欲もある──それでも、 内臓の働きや代謝は確実に少しずつ落ちてきとるんよ。

だから、「まだ若く見えるけんシニア対策は早かろう」って油断せず、 7歳を超えたら“ケアの始めどき”として意識するのが大事たい。

ちびも見た目は相変わらずかわいいけん、最初は実感わかなかったけど、 動きのキレやごはんのペースに「あれっ?」って思う場面が少しずつ増えてきたと。

🐾 “ゆるやかな変化”に気づくのがスタート

最後にいちばん大切なのは、シニアの入り口は劇的には訪れんってことやね。

明確に何かができなくなるんやなくて、 「前よりちょっとだけ休む時間が増えた」「好きだった遊びに反応しづらくなった」 ──そういう“ほんの少しの変化”に気づけるかどうかが分かれ道たい。

ちびのときも、毎晩の日課だったじゃらし遊びをスルーされた日があって、 「え、珍しいね?」と思ってたら、次の日も同じ。 「これは気のせいじゃないな」と気づいたのが、わたしの“シニアモード”スイッチやったと。

「今まで通り」が変わってきたら、それが“やさしい切り替え”のタイミングばい。

体や行動に現れるサイン

シニア猫は見た目の変化が少ないけん、「まだ若そう」「元気そう」って思いがちばってん、 実は“日常の中の小さな変化”にこそ老化のサインが隠れとることが多いとよ。

“前とちょっと違うな”に気づけるかどうかが、ケアのはじまりばい。

🐾 ジャンプの高さ・動作の遅れに注目

まず気づきやすいのがジャンプ力の低下や動きの変化たい。

前は軽々と登っていた棚やベッドに「よいしょ…」とためらうようになったら、 それは足腰の衰えが始まっとるサインかもしれんと。

ジャンプだけでなく、歩くスピードや寝起きのもたつきにも注目してみてね。

「動かなくなった」じゃなく「動きが変わった」に気づくことが大事たい。

🐾 睡眠時間や生活リズムが変わる

次に出てきやすいのが生活リズムの変化やね。

寝る時間が長くなる/起きてる時間が不規則になる── これもシニア期によく見られる傾向のひとつたい。

ずっと寝てるからといって必ずしも悪いとは限らんばってん、 日中まったく動かん+夜中にウロウロするようになったら、体内時計のズレも視野に入れておこうね。

眠りのパターンが変わったら、「ちょっとリズムが崩れてきたかも?」のサインたい。

🐾 食欲・トイレ・毛づやにも注目

そして意外と見落としがちなのが食事やトイレの変化ばい。

急に食欲にムラが出る/トイレの失敗が増える/毛づやがパサつく── これらもシニア期によくある「ゆるやかな変化」やけん、見逃さずにチェックしときたいね。

特にトイレの変化は病気のサインが隠れとることも多かけん、 量・回数・においなども含めてこまめに見とくのがオススメたい。

“いつもと違うかも?”って感覚が、最初の予防線ばい。

| 変化が出やすいポイント | よくあるシニア期のサイン | チェックのコツ |

|---|---|---|

| 動き・ジャンプ | 登るのをためらう/動きがゆっくりになる | ジャンプや階段の“ためらい”に注目 |

| 睡眠・活動リズム | 寝てばかり/夜中に起きる | 日中と夜の動き方に変化がないか見る |

| 食事・トイレ・毛づや | 食べムラ/粗相/毛がパサつく | 量・回数・見た目をざっくり記録しておく |

ちびの“変化の始まり”を感じた瞬間

猫って突然ガクッと老け込むわけじゃなくて、 少しずつ少しずつ、でも確実に変化していくとよ。

その中で、飼い主が「ん?」と感じた瞬間こそ、 “ケアを始めるタイミング”ってことに気づいてあげてほしいばい。

🐾 あれ?じゃらしに反応せん…?

ちびにとって夜のじゃらしダッシュは、 毎日のルーティン中のルーティンやったと。

けど、ある晩じゃらしを取り出しても、目線は動くけど、 毛布の上からまったく動かず、「…え?今日は休み…?」ってなったんよ。

最初は気分かな?と思ったけど、2日・3日と続くうちに、 「これはちびのリズムが変わり始めたんかもな」って、 ほんのり“シニア感”を意識するようになったと。

“反応が鈍くなった”より、“その気にならん”って感覚が増えたら、それが変化のサインかもしれん。

🐾 “ちょっとした違和感”を見逃さない

猫ってほんとに“昨日と同じようで、実はちょっと違う”行動を見せてくるけん、 その違和感に気づけるかが大事たい。

たとえば、

- じゃらしに向かってくるスピードが遅い

- ごはんの時間になってもすぐ来ない

- 好きだった場所に登らなくなった

ひとつひとつは些細やけど、積み重なると「これは変化かも」って気づけるきっかけになるけんね。

“勘違いかも?”って思っても、記録しとくことで後々大きなヒントになるとよ。

🐾 リズムが変わる=切り替えのチャンス

そして、変化に気づいた時は「残念」「寂しい」じゃなくて、 “ここからの新しい付き合い方を始めるチャンス”って考えると楽になるばい。

激しく遊ばなくても、穏やかなやりとりで満たされるようになるし、 ごはんも、量より“食べやすさ”や“体調とのバランス”を重視するようになる。

ちびとの関係も、「全力で遊ぶ相棒」から「ペースを合わせる暮らし仲間」へと、 ちょっとずつ変化しながら、今の距離感が心地よくなってきたとよ。

変化に合わせて“こちらの接し方”を更新する。それがシニア猫との向き合い方たい。

| 気づいたきっかけ | 当時のちびの様子 | わたしがした対応 |

|---|---|---|

| 夜のじゃらしに反応しなくなった | じーっと見るだけで動かなかった | 遊びの時間を短く/頻度をゆるやかに |

| ジャンプの勢いが弱まった | 登るのに「よいしょ」って感じが増えた | ステップを増やして高さを調整 |

| 食事の時間に“間”が増えた | すぐ食べずに周囲を観察するように | 静かな環境でゆっくり食べられるように変更 |

② 食事の見直しが健康を左右する

年齢によって変わる必要な栄養素

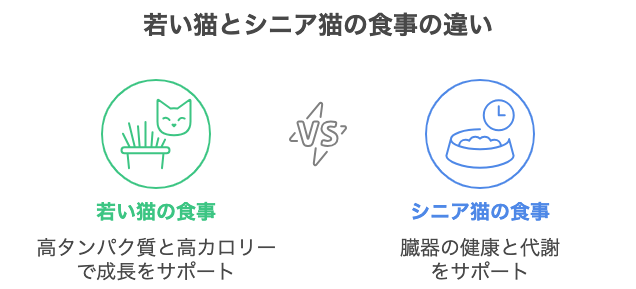

まず最初に意識してほしいのが、 猫は年齢によって必要とする栄養バランスが変わっていくってことたい。

若い頃は高タンパク・高カロリーでも元気に過ごせた猫でも、 シニア期に入ると内臓や代謝の働きがゆるやかに変化してくるけん、 ごはんの内容もそれに合わせて見直していかんといかんとよ。

“昔と同じでいい”じゃなく、“今の体に合ってるか”が大事な視点たい。

🐾 シニア猫に必要な栄養ってどんな内容?

以下のようなフード設計が、シニア猫の体にやさしくておすすめたい。

| ポイント | 理由・効果 |

|---|---|

| カロリー控えめ | 運動量が減るため肥満を防ぎやすい |

| タンパク質は消化しやすい形で | 筋肉維持に必要だが胃腸への負担が少ない |

| リンやナトリウムは少なめ | 腎臓や血圧への負担を軽減しやすい |

| 水分が多めに含まれている | 脱水・膀胱トラブルの予防に役立つ |

🐾 成分より“目的別”で選ぶとわかりやすい

パッケージの成分を細かく読み取るのはむずかしかけん、 「〇〇ケア」「〇歳から」などの目的別フードを選ぶと楽になるとよ。

腎臓サポート・体重コントロール・高齢猫用・毛玉ケアなど、 目的に合ったキーワードが明記されとるものを選べば、 細かい数字を覚えんでも安心して与えられるばい。

成分を気にするより、まず「何をサポートしたいか」を考えるとよか。

🐾 ちびのフードを変えて感じたこと

ちびが7歳を過ぎたころ、なんとなくごはんも見直さんとな〜って思い始めて、 試しにシニア向けウェット+腎臓ケア対応のドライに切り替えたと。

そしたらびっくりするくらいトイレの状態が安定して、 毛づやも復活、そしてなにより顔つきがシャキッとしたのが印象的やったばい。

「たかがフード、されどフード」。 ほんの少しの変化が、猫の体と気分を大きく整えてくれるって実感した瞬間やったね。

ごはんはただの栄養じゃなく、毎日の“整える力”そのものたい。

フードの選び方と切り替えのコツ

「そろそろシニアフードに替えた方がいいかな…?」って思っても、 いきなり全部変えるのはNGって覚えておいてほしかとよ。

特に年齢を重ねた猫は環境の変化や味の変化に敏感やけん、 フードの切り替えはゆっくり段階的にが基本中の基本たい。

“内容”だけじゃなく“慣れさせ方”が猫の健康を大きく左右するばい。

🐾 切り替えは10%ずつが安心

まずやることは、いつものフードに新しいものを少量だけ混ぜることからスタート。

最初は全体の10%くらいでOK。そこから毎日少しずつ比率を上げて、 1週間〜10日かけて切り替えていくと、猫の胃腸にもやさしくて安心やけんね。

「急に全とっかえ」は失敗のもと。混ぜながらゆっくり慣らすのが成功のコツたい。

🐾 食べない時は“におい・食感・タイミング”を見直す

次に「混ぜても食べん」「残すばっかり」って時は、 味じゃなくてにおいや食感、時間帯が合ってないこともあるとよ。

試すポイントとしては、

- あたためてにおいを立たせる

- ふやかしてやわらかくする

- 空腹タイミングに少量出す

「嫌いなのかも…」じゃなく「食べづらいのかも?」って視点で見直すとヒントが見つかるばい。

🐾 ちびは“ちょっとずつ慣れた派”でした

ちびも最初は、新しいフードをひと粒入れただけで「これなん…?」って顔しとったと(笑)

でも、1粒混ぜて、次の日は3粒、次は5粒ってゆっくり増やしていったら、 3日目くらいから「まあこれも悪くないかも」って顔でちょっとずつ食べるようになったばい。

その後は混ぜる比率を毎日変えながら、1週間で無理なく完全切り替えに成功。 ちびの体調も崩れんかったし、フードの見直しってこうやって丁寧にやるもんなんやな〜って実感したと。

“慣れさせる過程”も、猫にとっては信頼のやりとりなんよ。

| ステップ | やること | ポイント |

|---|---|---|

| 初日〜2日目 | いつものフード90%+新しいフード10% | 見た目やにおいに慣れてもらう |

| 3〜5日目 | 割合を毎日少しずつ調整 | 猫の食いつきに応じて加減する |

| 6日目以降 | 新しいフード100%に移行 | 体調に異常がないか確認しながら |

ちびのごはんを変えて変化したこと

シニア期に入るタイミングで「ごはんもそろそろ見直した方がいいかな?」って思ったとき、 正直なところ「そんな簡単に違い出る?」って半信半疑やったとよ。

ばってん、実際に切り替えてみたら、その変化は想像以上やったばい。

“ごはん=栄養補給”じゃなく、“ごはん=猫の生き方”って実感した瞬間やったね。

🐾 水分の多いごはんでトイレの状態が改善

まず変化を感じたのはトイレの状態やったと。

それまでは少しおしっこのにおいが強かったり、 日によって量にバラつきがあったんやけど、 ウェットタイプを主にしたことで尿の量が安定して、においもほとんど気にならんくなったんよ。

水分量ってこんなに大事やったんか…と、かなり驚かされたね。

🐾 毛づやと目の輝きに明らかな変化が

次に気づいたのが毛並みと目つきの変化たい。

シニア用フードに含まれる脂肪の質やビタミンが良かったのか、 ちびの毛がふんわりと戻ってきて、目の奥のキリッとした光が戻ったように感じたっちゃ。

あの「なんかちび、顔がハッキリしたよね」って感覚は忘れられんばい。

🐾 ノリが良くなって遊びも復活

さらにうれしかったのが遊びのテンションが復活したこと。

ここ最近はじゃらしを見せても「今日はええわ〜」って反応のときも多かったんやけど、 食事を変えてからは「え、やる?やるやる!」って感じで、 軽めの追いかけっこも再開するようになったんよ。

「ごはんの中身ひとつでここまで変わるんやね」って心から思ったばい。

| 変えた内容 | 変化したこと | 今のちびのようす |

|---|---|---|

| ドライ中心→ウェット多めに | 尿量が安定/においも気にならなくなった | トイレ後のソワソワが減った |

| 成猫用→シニア設計の栄養に | 毛づや・目の輝きが明らかに戻った | 表情がパキッとしてきた |

| 食事内容の見直し | 体調が整って遊びの意欲もアップ | 夕方にじゃらしへ突撃してくる |

③ 毎日の健康チェックと病気の早期発見

気づきにくい“老化のサイン”とは?

シニア猫は見た目にそこまで変化がないけん、 「まだまだ若かろう」「元気そうやし大丈夫やろ」って油断してしまいがちたい。

ばってん、実際には体の中で少しずつ変化が始まっていることが多かと。

“気のせいかも?”って感じた小さな違和感が、最初のサインになるばい。

🐾 動作の変化に注目してみよう

まずはジャンプ・歩き方・爪の出し入れなど、 毎日見とる動作の中にヒントが隠れとるとよ。

前はスパッと飛び乗れてた場所に「よいしょ…」って踏ん張るようになったり、 着地がドタッとしてたり、後ろ足の動きがゆるくなった気がしたり── その“ちょっと違うかも”に気づけるかがカギばい。

🐾 ケアを嫌がるようになったらサインかも

次に注目してほしいのが、ブラッシングや触られることへの反応やね。

今まで平気だったのに、急にブラシを嫌がる/ なでるとサッと逃げる/お腹や後ろ足を触ると怒る──

こういう反応が出てきた時は、皮膚・関節・内臓のどこかに不快感が出てきてる可能性があると。

“嫌がる=わがまま”じゃなく、“どこか不調かも”って考えてあげることが大切たい。

🐾 朝の立ち上がりや動きの“鈍さ”にも気づいて

さらに見落としがちやけど、寝起きの様子にも老化のヒントが詰まっとるとよ。

起き上がるまでに時間がかかる/立ち上がってもしばらくぼーっとしてる/ しばらく体を伸ばしてからじゃないと動かない──

こういう時は筋肉や関節の動きがゆっくりになってきたサインかもしれんけん、 「最近朝がのんびりしとるな〜」っていう雰囲気もチェックポイントになるとよ。

“変わってない”と思ってる中に、変化はひっそり紛れとるけんね。

| 変化の見えやすい部分 | よくある初期サイン | 気づくポイント |

|---|---|---|

| 動作・ジャンプ | 登るのに時間がかかる/勢いが落ちる | 「いつもの場所」に登る様子を見る |

| ブラッシングやふれあい | 突然嫌がる/逃げる/触らせない | ケアの途中で急に反応が変わるかチェック |

| 朝の起き方 | ゆっくり起きる/ぼーっとする時間が長い | 寝起きの一歩目や動き出しの様子を観察 |

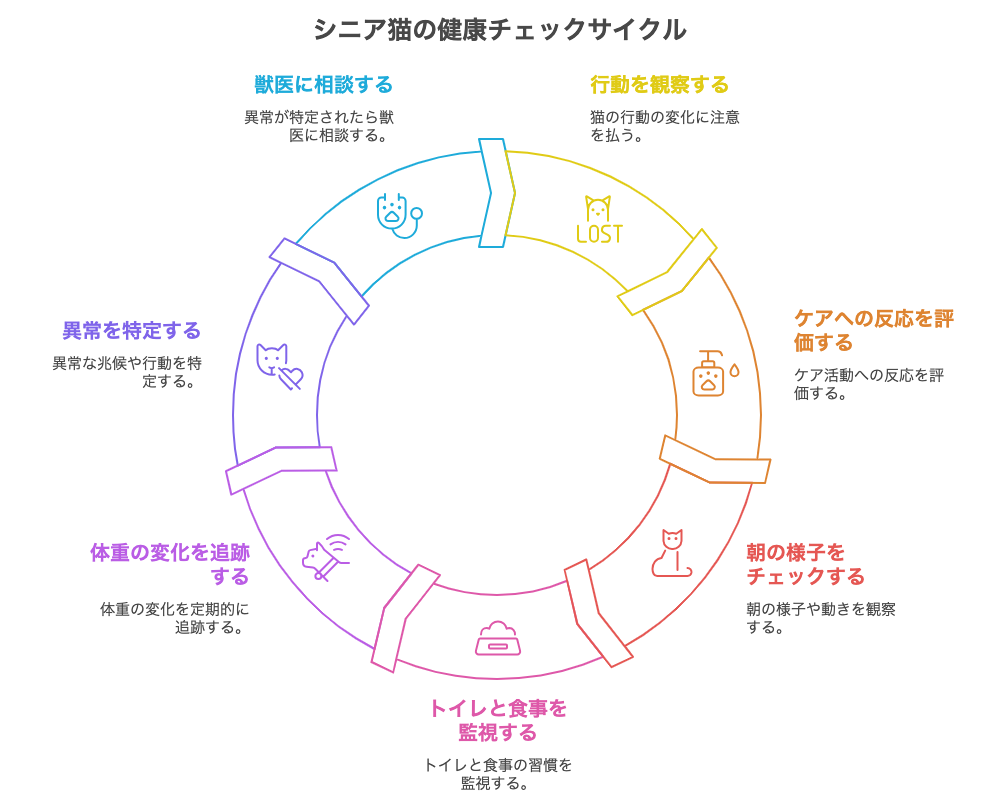

トイレ・食事・体重チェックのポイント

見た目に大きな変化がなくても、 毎日の生活の中には小さなサインがたくさん隠れとるとよ。

特にシニア猫になってからは、 「ちょっとした異変」に気づけるかどうかが健康維持の分かれ道になるけん、 毎日のチェック項目を“ルーティン化”しておくのがおすすめたい。

異常に気づく力=観察力やけん、まずは“当たり前の記録”から始めてみて。

🐾 トイレの量やにおいに変化がないか

まず注目したいのがトイレの回数・量・においやね。

いつもより回数が多い/少ない、においが強くなった/弱くなった、 色や粘度が気になる──こういう変化は腎臓・膀胱・水分摂取量に関係しとることが多かと。

ちびも、おしっこの回数がある時期だけ増えてて、 「ん?今日3回目やない?」って違和感覚えて病院で診てもらったら、 軽い膀胱炎の初期症状やったことがあるっちゃ。

「におい」「色」「回数」の3点チェックは毎日軽くでも見るようにするとよかよ。

🐾 食べるペースや量にムラが出てないか

次に見てほしいのがごはんの食べ方たい。

食べるスピードが遅くなった/残すことが増えた/好き嫌いが急に変わった── それ、胃腸や口内、あるいはストレスによる変化の可能性もあるけん注意してみてね。

あとは食べる位置・時間帯が変わっただけでもヒントになることがあると。

🐾 体重の増減は“だっこ感”がヒントになる

最後に意識したいのが体重の変化やね。

体重計で測るのももちろん大事やけど、 日々の中では「だっこしたときの感覚」がいちばん分かりやすいヒントになると。

「あれ、なんか軽くなった?」「ずっしり感増したかも…」っていう 小さな感覚の変化に気づけるように、普段から定期的にだっこしてあげるのも大切たい。

“数値”も大事やけど、“感覚”も見逃さず大事にしていこうね。

| チェック項目 | 異変のサイン | 観察のポイント |

|---|---|---|

| トイレの状態 | 回数が急に増えた/減った/においが強い | 時間・におい・量をざっくり記録しておく |

| 食事のようす | 食べるスピードが落ちた/残すようになった | 時間帯や食べ方の変化を意識する |

| 体重・体つき | 急に軽くなった/重くなった | 定期的にだっこして“感覚”を確かめる |

ちびの「ん?」と思った行動からの気づき

猫は言葉で「具合が悪い」とは言えんけん、 ちょっとした行動の変化が大事なサインになることがあるとよ。

特にシニア期は、「いつも通りっぽいけど、なんか違う…」みたいな感覚が 病気や不調の最初のヒントになってることが多いけんね。

“気のせいやろう”で済ませず、引っかかったらチェック。それが命を守る第一歩ばい。

🐾 トイレ後の“そわそわ”行動がヒントに

ちびの時もまさにそうやった。

ある日トイレから出てきたあと、なんか落ち着かん動きしとって、 床に座る→すぐ立ち上がる→また座る→移動→また座る、って感じで 何度も姿勢を変える動作が目についたと。

最初は「たまたま?」と思ったけど、翌日も同じ動きで、 「これは…なんかおかしい」って違和感が膨らいてきたばい。

🐾 尿量の変化に気づけたのは“日常観察”のおかげ

そこから数日、ちびのトイレシートを毎回確認するようにして、 回数・色・量をなんとなく頭に入れておいたとよ。

そしたらある日「あれ?なんか少なかね?」ってなって、 病院に行ってみたら、尿に結晶が出とった。軽度やったけど、 そのまま放置しとったら結石や膀胱炎につながる可能性もあったって言われたばい。

異常に気づけたのは、普段から“見るクセ”がついてたからこそやった。

🐾 “なんとなく”が最大のサインになることもある

ほんの少しでも「あれ?」って感じたとき、 「たまたまやろう」で終わらせるのはもったいない。

猫の異常は“たった一度の行動”にこっそり出てたりするけん、 その“1回”をちゃんと拾ってあげるのが飼い主の仕事たい。

ちびの時も、もし見てなかったら、放置して症状が悪化しとったかもしれんけん、 「ちょっとでも引っかかったら観察・記録・相談」の流れがめちゃくちゃ大事やと思ったばい。

違和感は、“心のセンサー”。信じて、動いて、それが命を守るケアになるっちゃん。

| 違和感を覚えた場面 | 行動の内容 | とった対応 |

|---|---|---|

| トイレのあとに落ち着きがなかった | 座る→立つ→座るの繰り返し | 翌日以降も様子を観察/トイレ記録を開始 |

| 尿量が明らかに減っていた | 1回あたりのシートの吸収量が少なかった | 病院で尿検査/軽い結晶が見つかり早期対処 |

| “なんか変”の違和感 | 表情が曇ってるように見えた | すぐに抱っこして体調をチェック/異常なしで安心 |

④ 遊び方も“無理なく”“楽しく”に切り替えよう

若い頃と同じ遊びは負担になる?

元気そうに見えるシニア猫でも、若い頃とまったく同じ遊び方を続けると、 思わぬところで体に負担がかかってしまうことがあるとよ。

動きのキレが落ちた/ジャンプを避けるようになった/反応が一瞬遅れる── こういった変化は、「遊び方を見直してほしい」という猫からのメッセージかもしれんね。

“まだいけるやろ”じゃなく、“今ちょうどいいやり方って何やろ?”って目線が大事たい。

🐾 ちびのテンションがゆるやかになってきた

ちびも昔はじゃらし振ったら「どこどこ!?行くばい!!」って大ジャンプやったのに、 最近はじーっと観察して、軽く前足でちょいちょい…って反応になることが増えたとよ。

それが悪いんやなくて、「ちびは今、このペースで遊びたいんやな」って受け取ることが大事やった。

テンションの高さより、心地よく付き合える時間を大切にする。 それがシニア猫との遊びのポイントやと思うと。

🐾 シニア猫に合った遊びとは?

激しい追いかけっこや高くジャンプさせる遊びは、関節や心臓への負担になりやすかけん、 ゆったりした動き・視覚刺激・軽い捕獲遊びにシフトするのがよかばい。

布の下でモゾモゾさせる/音の鳴るおもちゃを目の前に置く/ フェザー系で“ちょっとだけ反応したくなる”動きに誘導する── ゆるやかに反応できるペースがキモやね。

🐾 無理なく遊ぶためのチェックポイント

遊んでる最中や終わったあとに、以下のような様子があったら、 その日の運動量が多すぎた可能性があるけん、今後の目安にしてみてね。

| 様子 | 見られる行動 | 遊び方の見直しポイント |

|---|---|---|

| 疲れすぎ | 口でハァハァする/横になる回数が多い | 時間を短縮する/刺激をゆるやかに |

| テンション上がらない | じゃらしを見ても動かない/目線だけ | 場所やタイミングを変える/遊び方を工夫 |

| 翌日ぐったり | 起き上がるのが遅い/ゴハンの反応が鈍い | 前日の遊びが激しすぎたか確認 |

“楽しそうかどうか”だけやなく、“その後も元気か”まで見届けるのが本当のケアたい。

シニア猫におすすめの遊び方

それじゃあ、「具体的にどんな遊びが向いとると?」ってなると思うけど、 シニア猫には“体に負担をかけずに楽しめる遊び”が何より大事なんよ。

ポイントは“近くで”“ゆっくり”“安心して”がキーワードばい。

ちびも、年齢を重ねてからはアクロバティックな動きよりも、 じーっと見つめて“パシッ”とだけ動くような、 静かで集中した遊び方に変わってきたと。

🐾 見るだけでも満足する“視覚型の遊び”

まずオススメなのが、見るだけでも楽しい刺激を与える遊びやね。

たとえば布の下でモゾモゾ動かす/じゃらしをカーテンの影からチラッと見せる── そんな“獲物を観察する時間”が猫にとっては重要な時間なんよ。

ちびも布団の端からチョロッと出るじゃらしに対して、 5分くらいジーッと見て1発だけ前足で「ぺちっ」ってやる。 その一連の流れがもう楽しい時間なんよね。

🐾 “動かないおもちゃ”も使い方次第でアリ

意外かもしれんけど、動かないぬいぐるみでも猫は遊ぶんよ。

たとえばお気に入りの匂い付きぬいぐるみを近くに置いてあげるだけで、 抱きついて蹴ったり、横に置いて寝たりすることもあるけんね。

安心感+軽い刺激という面では、静かなおもちゃも十分役立つっちゃん。

🐾 おやつで誘導して“歩かせるだけ”でもOK

さらにオススメなのが、おやつを誘導に使って歩かせるっていう遊び方ばい。

床に座って、おやつを持った手をチラチラ見せながら 「こっち〜こっち〜」って誘導すると、 自然とちょこちょこ歩いてくれるとよ。

シニア猫にとっては“動かされる”んやなくて“自分で動く”のが安心やけん、 この方法は負担も少なくて効果的たい。

| 遊びの種類 | 特徴 | オススメポイント |

|---|---|---|

| 見る遊び | 動きは少ない/視覚を使う | じっくり観察が好きな子向け/負担ゼロ |

| 静かなぬいぐるみ | 動かさなくても安心感がある | 抱きつき・匂い遊びでリラックス |

| おやつ誘導 | 自発的に歩く=運動になる | コミュニケーション+運動効果 |

“走らせる”じゃなく“一緒に楽しむ”遊び、それがシニア猫の今に合っとるっちゃんね。

ちびと続けてる“やさしい遊び”習慣

シニア猫になってからは、毎日「激しく遊ぶ」より「穏やかな習慣を続ける」ことが大切やと実感しとるとよ。

ちびとは今、朝と夕方にそれぞれ数分だけの“のんびりルーティン”を日課にしとると。

“時間”より“質”。一緒に過ごすことで猫はちゃんと満足してくれるけん安心してね。

🐾 朝は光の中でゆるっと始動

朝はカーテンを開けて、陽が入るリビングでちびがゆっくり起きてくるのを待つところから始まると。

そのあと、じゃらしをクルクル〜っと軽く回して、 「やる〜?やらん〜?」って声かけしながら、 ちびが“その気になる”まで待つのが我が家のスタイルたい。

反応したら軽く2〜3回手を出すだけ。それでも満足そうにグルグル言うけん、 無理にテンションを上げん方が、逆にちょうどよかっちゃんね。

🐾 夕方は“ちょこっとだけ”遊ぶ

夕方はごはん前のゆるっとした時間帯に、 クッションの上で音が鳴るぬいぐるみをコロコロ転がすだけ。

ちびが気になったら近寄って、 前足で軽くちょんちょん→それで終了って日もあるばい。

“5分で終わる遊び”でも、猫はちゃんと満足して眠るけん安心して。

🐾 遊び方に正解はない。猫に合わせて変えていこう

最終的に大事なのは“猫に合わせてあげる柔軟さ”やね。

「この時間にこれだけ遊ばせる!」って決めすぎるより、 猫の気分に合わせてその日の“ちょうどいい”を見つける方が、 お互いにストレスがなかとよ。

ちびも日によって「今日はええわ〜」って顔するときは完全スルー(笑)

ルールじゃなく“共に過ごす空気”を大事にしようや。

| 時間帯 | 遊びの内容 | ちびの反応 |

|---|---|---|

| 朝(起きたあと) | じゃらしをクルクル/光の中で声かけ | 前足で「ぺちっ」と反応/そのままグルグル |

| 夕方(ごはん前) | ぬいぐるみをゆっくり転がす | ときどき反応/そのままごろんとくつろぐ |

| 反応が薄い日 | 何もせずそっとしとく | ちびがそのまま日向ぼっこ/寝て過ごす |

▶ シニア猫向けの遊び時間については 猫の遊び時間の目安もぜひ参考にしてみてね。

⑤ 生活環境をシニア猫仕様に見直そう

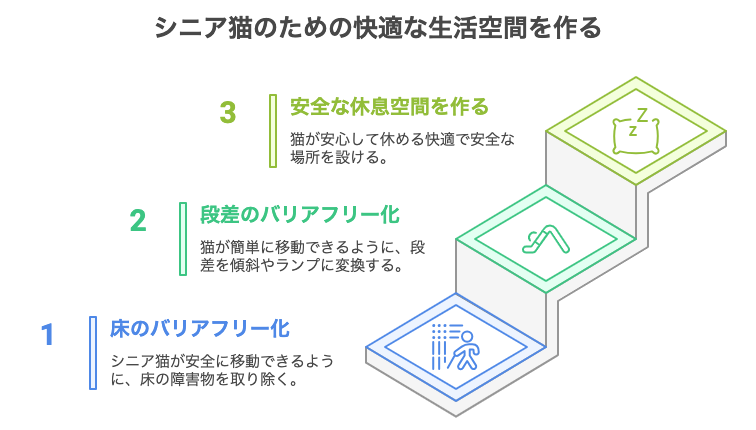

床・段差・寝床のバリアフリー化

シニア猫と暮らす上で最初に見直したいのが“動きやすい環境”の整備たい。

若い頃はへっちゃらやったジャンプも、 年を重ねると「よいしょ…届くかな?」ってなることが増えてくると。

“まだできる”やなくて、“無理しとらん?”の視点で住まいを見てあげるのが大切ばい。

🐾 床が滑りやすいと足腰に負担がかかる

まずはフローリングやタイルなどの滑りやすい床に要注意たい。

ちびも一度、勢いよく走り出してツルッと滑って、腰からズリ落ちたことがあったと…

それからは、よく通る場所に滑り止めマットを敷いたり、 クッション性のあるラグを取り入れたりして、 どこでもしっかり足が踏ん張れるようにしたとよ。

🐾 段差を登れんくなる前に“ステップ設置”を

ジャンプ台・ベッド・ソファなど、ちょっとした段差でも、 シニア猫にとっては負担になりやすくなると。

ちびは以前まで、低いキャットタワーでも余裕で登ってたばってん、 6歳を過ぎたあたりから「よいしょ…」って躊躇する回数が増えてきたんよ。

そこでステップ型の登り台を置いてみたら、 動きがスムーズになって、ジャンプ失敗も激減したばい。

🐾 寝床は“静か・あったか・囲まれ感”がカギ

シニア猫は安心して眠れる環境が何より大事たい。

エアコンの風が当たる/人通りが多い/明るすぎる── こういう場所は逆にストレスになることもあるけん、 静か・暗め・囲まれた寝床を作ってあげるとよか。

ちびも最近は、屋根つきベッド+毛布+段差なしの場所がお気に入りで、 そこで丸くなってる姿を見ると「整えてよかった〜」って思うっちゃ。

| 環境の見直しポイント | 理由・効果 | ちびのようす |

|---|---|---|

| 滑り止めマットの設置 | 足腰の負担を減らし、転倒防止になる | 走ってもスリップしなくなった |

| ジャンプ台にステップ追加 | 段差の負担が軽くなる/登れないストレス軽減 | 迷いなくスッと登るように |

| 寝床を囲まれた場所に | 安心してぐっすり眠れるようになる | 自分から入りたがるようになった |

シニア猫が落ち着く空間の作り方

次に大切になるのが、猫が安心して休める“落ち着ける場所”をつくることたい。

年齢を重ねると、にぎやかすぎる場所や光・音の刺激がストレスになることも多くなってくるけん、 静かでふかふか、そして安心してこもれるような空間があると、猫のごきげんも安定するっちゃん。

“遊ぶ時間”より“休む場所の質”が重要になるのがシニア期やけんね。

🐾 ちびは“静か+ふわふわ”が最強らしい

ちびも、昔は窓辺で日向ぼっこするのが定番やったんばってん、 ここ最近はテレビやキッチンから離れた部屋の隅っこにある毛布エリアに移動しよると。

わたしが通ってもほとんど気にせず、目だけチラッと見て「よし、ここなら落ち着くばい」って感じ。

ベッドをドーム型にしてからは、中でグルグル喉鳴らしながら寝るようになって、 「これは本当に“安心”って感じとるんやな」って実感したっちゃ。

🐾 猫が好む“静かな拠点”の条件とは?

理想的な休憩スペースにはいくつか条件があるけん、 環境を見直す時は以下のポイントを意識してみてね👇

- 人通りが少ない/ドアの開閉音が届きにくい

- エアコンの風が直接当たらない

- カーテンの裏・棚の横など、囲まれ感がある

- 毛布やクッションなどの柔らかい素材を敷いている

- 周囲が明るすぎず、自然光がほんのり入るくらい

「ここでなら落ち着ける」って猫自身が選ぶ場所を、ちゃんと確保してあげることが大事たい。

🐾 ちびの“静けさ優先エリア”を紹介

| 落ち着ける環境要素 | 理由・効果 | ちびの反応 |

|---|---|---|

| 静かで人があまり通らない | ストレス軽減・安心して眠れる | 近づいても気にせず寝てる |

| 暗めの場所・間接照明の近く | 刺激を減らしリラックス効果UP | カーテンの陰や部屋のすみに移動 |

| ふかふか素材で柔らかい | 関節への負担を減らしやすい | すぐ毛布の上に乗って丸くなる |

| 囲まれ感がある構造(ドーム型ベッドなど) | 身を守る本能が満たされ安心感に繋がる | ドームベッドにこもってグルグル鳴く |

| 室温が安定している | 寒暖差による体調変化を防ぐ | 夏も冬もここが定位置になる |

ちびの“お気に入りコーナー”誕生秘話

最終的に落ち着いた場所っちゅうのは、「人が作った理想」やなくて、猫が選んだ現実やったりするんよ。

うちのちびにとっての“お気に入りコーナー”も、 実は段ボールに毛布を敷いただけっていう、 シンプルすぎるスペースやったと。

「静か・狭い・あったかい」──この3条件が揃えば、猫はそこを“自分の場所”と認識してくれるけん、 見た目より“猫目線”を大事にしてあげてね。

🐾 毛布を敷いたら次の日から通い詰め

最初は片付けようと思ってた段ボールがあって、 なんとなく毛布を1枚敷いて置いてみたんよ。

そしたら次の日からちびが中に入って、 ゴロゴロ言いながらそこで寝るようになったけん、びっくりしたっちゃ。

「え、これでよかったんや…」って逆に拍子抜けしたくらい。

🐾 毎朝“ここで起きて、ここで待つ”

今ではそのコーナーが完全な“ちびの寝起きポジション”になっとると。

わたしが「おはよう」って言いに行くと、 ちびは中でモゾモゾ動いて伸びしながら、 グルグルグル〜って小さく喉を鳴らしてくれるのが毎朝のルーティンたい。

猫の習慣は“安心できる場所”があるかどうかで決まるんやなって、ほんと実感しとると。

🐾 「ちょっとした工夫」が安心を生む

結局のところ、豪華なベッドやインテリアよりも、 猫にとって落ち着ける素材・位置・サイズが何より重要なんよね。

あの“段ボール+毛布+ブランケット”の3点セットが、 ちびにとっての「ここがわたしの居場所ばい」って思える空間になったことがすべてやと思うっちゃ。

猫の「ここが好き」には理由があるけん、気づいてあげられるようになろうね。

| 設置アイテム | 目的・効果 | ちびのリアクション |

|---|---|---|

| 段ボール | 囲まれ感・安心感アップ | 中で丸くなって即入居 |

| 毛布 | クッション性と保温性の確保 | ふかふか部分にぴったりフィット |

| ブランケット上掛け | 光と音を軽減/こもれる空間 | ぐっすり寝て起きたらグルグル |

⑥ シニア猫のための環境改善まとめ表

ここまで紹介してきた内容を、環境づくりの観点で表にまとめたとよ。

猫の年齢や体調に合わせて、どの工夫が合っとるかチェックしてみてね!

| 対策カテゴリ | 具体的な工夫 | 目的・期待できる効果 | ちびの実際の反応 |

|---|---|---|---|

| 床・足元の工夫 | 滑り止めマット/ラグの設置 | フローリングでのスリップ防止/足腰への負担軽減 | 勢いよく走っても滑らず安定した動きに |

| 段差・ジャンプサポート | キャットタワーや家具にステップを追加 | ジャンプの負担軽減/登りやすさアップ | “よいしょ感”が減ってスムーズに登るように |

| 寝床の見直し | ドーム型ベッド/毛布/静かな部屋の隅 | 安心して眠れる空間の確保/ストレス軽減 | 日中も夜もそこでまったり/喉を鳴らすことが増えた |

| 休憩コーナーの設置 | 段ボール+毛布+ブランケットの組み合わせ | 囲まれ感・ぬくもり・遮音性を兼ね備えた“拠点”づくり | 朝はここでモゾモゾしながら起きるのが日課 |

| 落ち着く空間づくり | 人通りが少なく、暗めで静かな場所を選ぶ | シニア猫が安心して過ごせる拠点確保 | カーテンの裏や棚のそばに自然と移動するように |

[…] ▶ 他にも「老猫の変化に気づくポイント」は こちらの記事でも詳しく紹介しとるけん、あわせて読んでみてね! […]

[…] 🔗 老猫の注意点まとめ|行動や環境の変化に気づくコツ […]

[…] […]

[…] 内部リンク:老猫との暮らしで気をつけたいこと 🔗 […]