- 目次 -

- 1 ① 単頭飼いの「向いてる猫」ってどんな子?

- 2 ② 単頭飼いのメリット①:関係性が深まりやすい

- 3 ③ 単頭飼いのメリット②:管理がしやすく安心

- 4 ④ 単頭飼いのメリット③:静けさと自由を好む猫に合う

- 5 ⑤ それでも不安な人へ:寂しさへの対策と考え方

- 6 ⑥ 単頭飼いのまとめ表|猫と1対1で暮らす“ちょうどよさ”

① 単頭飼いの「向いてる猫」ってどんな子?

まず、性格的に「ひとりが落ち着く子」

🐾 はじめに、“ひとり好きな猫”ってどんなタイプ?

猫といえば気ままなイメージがあるけど、実際は甘えん坊な子・マイペースな子・神経質な子など、性格はかなり幅広いとよ。

その中でも、「ひとりで過ごす時間を大切にするタイプ」の猫には、単頭飼いがとても合うことが多いっちゃん。

「誰にも邪魔されない空間」が何よりも安心になるタイプの猫もおるけんね。

🐾 次に、こういう特徴があれば単頭飼い向きかも?

以下のような傾向が見られる場合は、他の猫や動物と関わるより、ひとりでのんびり過ごす方が合っとる可能性が高いとよ。

- ほかの猫とあまり遊ばない(じゃれるより離れて見とく)

- 近づかれるとイヤそうな顔をする or その場を離れる

- ごはんはひとりで静かに食べたいタイプ

- お気に入りの寝床が「完全個室」な場所

「猫同士の相性に悩まなくていい」というのは、飼い主にとっても猫にとっても大きな安心やけんね。

🐾 最後に、“相性いらずの安心空間”を手に入れられる

多頭飼いでは、どれだけ仲が良くても性格や生活リズムの“すり合わせ”が必要になるけん、それがストレスになる場合もあると。

単頭飼いなら、そもそも相性や順番待ちのストレスが発生せんけん、猫自身が落ち着いて自分の時間を過ごせるんよ。

以下の表は、猫の性格タイプと「相性調整」の必要性の関係をまとめたものやけん参考にしてみて。

| 性格タイプ | 単頭飼いでのストレス | 多頭飼いでのストレス |

|---|---|---|

| マイペース/単独行動型 | ほぼなし(快適に過ごせる) | 干渉されるとストレスになる |

| 神経質/繊細タイプ | 静かで落ち着ける空間が得られる | 物音・におい・動きに過敏に反応 |

| 甘えん坊/人間大好き | 飼い主としっかり関われる | 他の猫にヤキモチを焼くことも |

ひとりで落ち着ける子にとって、単頭飼いは“性格に合った理想の暮らし方”なんよ。

次に、音やにおいに敏感な“繊細タイプ”

🐾 はじめに、“繊細タイプ”の猫が感じるストレスとは?

猫の中には、ちょっとした物音やにおいの変化にもビクッと反応する子がいるとよね。

そういう“繊細タイプ”の子には、単頭飼いの静かな環境がとても合うことが多いっちゃん。

他の猫や動物の存在が、常に小さな刺激=ストレスになってしまう子もおるけん注意たい。

🐾 次に、繊細な子に見られる行動の特徴

以下のような行動がよく見られる猫は、環境に敏感でストレス耐性がやや低めかもしれん。

- 知らない音にビクッと反応する(玄関チャイム・風の音など)

- 来客中は必ず隠れて出てこない

- においのついたバッグや布を遠巻きに警戒する

- 家具の配置を変えると落ち着かなくなる

こういうタイプの猫にとっては、「安心して過ごせる空間」そのものが生活の質を左右する大事な要素なんよ。

🐾 最後に、単頭飼いで得られる“静かな安心”のメリット

次の表では、「繊細な猫」にとっての単頭飼いと多頭飼いの環境の違いをまとめとるけん、比較してみてね。

| 環境項目 | 単頭飼い | 多頭飼い |

|---|---|---|

| 音の刺激 | 静かで安定/音の元が明確 | 他の猫の足音・鳴き声で落ち着きづらい |

| においの管理 | トイレ・寝床のにおい変化が少ない | 複数のにおいが混ざって混乱しやすい |

| 空間の落ち着き | 自分のペースで使えるスペースがある | 他の猫の出入りで気が抜けない |

刺激の少ない生活が、そのまま安心につながる。 それが“繊細タイプの猫”にとっての、単頭飼い最大のメリットなんよ。

最後に、「人との距離」を大事にできる子

🐾 まず、“猫より人”を好むタイプの猫もおる

猫同士の関係性が大事にされがちやけど、中には「猫より人の方が落ち着く」タイプの子もおるとよ。

そういう子にとっては、猫同士の距離感を気にするより、人との関係だけに集中できる単頭飼いの方が、ずっと安心できるんよね。

「この子、実は“人間相手の暮らし”を選びたがっとるんかもしれん」と気づくことも大事たい。

🐾 次に、こういう傾向があるなら単頭飼い向き

以下のような様子が見られるなら、その子は人との時間の方が満たされるタイプかもしれんよ。

- 飼い主にはよく甘えるのに、ほかの猫には距離を置く

- 人のそばでよく寝る/足の上・ソファの隣にいることが多い

- 多頭環境では落ち着かず、隠れたりうろうろしたりする

このタイプの猫には、単頭飼いが“精神的に満たされる暮らし方”になりやすいっちゃん。

🐾 最後に、人との暮らしに向く猫の特徴まとめ

次の表では、「人と暮らすのが向いとる猫」の特徴を整理しとるけん、当てはまる部分があるかチェックしてみてね。

| 性格・行動 | 単頭飼いの相性 |

|---|---|

| 人のあとをよくついてくる | 1対1の距離で安心感を得やすい |

| 多頭飼いにしてから寝なくなった | 空間の共有がストレスになっている可能性 |

| 他の猫が近づくとフーッと威嚇 | 人との関係は好きでも猫同士は苦手なタイプ |

「この子にとっての安心」って、意外と“人との暮らし”の中にあるかもしれんね。

もっと詳しく知りたい人は、単頭飼いに向いている猫の特徴もぜひ参考にしてみてね。

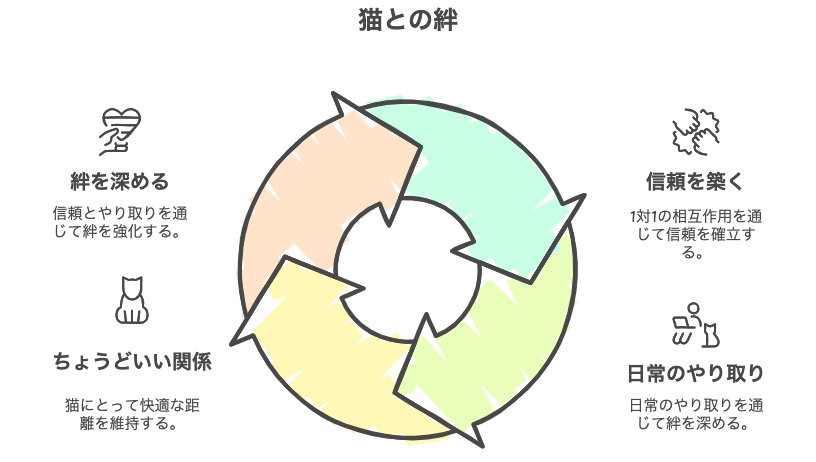

② 単頭飼いのメリット①:関係性が深まりやすい

まず、1対1だから気持ちがまっすぐ届く

🐾 はじめに、単頭飼いは“信頼関係を育てる舞台”になる

単頭飼いのいちばんの魅力は、やっぱり「1対1の信頼関係」が自然に育ちやすいことやね。

多頭飼いやと、どうしても視線・声かけ・触れ合いが分散してしまうことがあるっちゃ。

でも単頭飼いやと、猫の目をまっすぐ見て「あなたに言っとるよ」っていう感覚が日常になるとよ。

猫からしても「自分だけを見てもらえとる」という実感は、ものすごい安心につながるんよね。

🐾 次に、日常の中で信頼が深まる行動いろいろ

信頼関係って、特別な出来事で築かれるもんやなくて、日々の“ささいなやり取り”の積み重ねたい。

単頭飼いやと、そのやり取りが自然と1対1になっていくけん、絆が深まりやすいんよ。

- ちょっと目が合っただけで安心する

- 呼ばれたらスッとこたえるようになる

- スリスリされたあとに軽く声をかけてあげる

- 寝るときもそばにいたい気持ちが伝わる

「わかってくれとる」「通じ合っとる」って感覚が、お互いの信頼をそだてていくっちゃ。

🐾 最後に、単頭飼いだからできる“関係性の深さ”とは

以下の表では、単頭飼いと多頭飼いでの「信頼関係の築きやすさ」の違いをわかりやすくまとめたばい。

| 項目 | 単頭飼い | 多頭飼い |

|---|---|---|

| 視線・声かけ | 常にその子だけに届く | 他の子にまぎれることもある |

| ふれあいの密度 | 飼い主の手が集中しやすい | 満遍なくなるぶん個別ケアが難しい |

| 信頼の深まり方 | 1対1だから“通じる瞬間”が生まれやすい | 猫同士の距離感が影響することも |

単頭飼いは、“この子とちゃんと向き合っとる”っていう日常が積み重なるスタイルなんよ。

気持ちがまっすぐ届くって、それだけで猫の心が落ち着くんよ。

次に、日常のやり取りすべてが“絆”になる

🐾 はじめに、“絆”は特別な日より毎日の中にある

猫との関係づくりって、実は特別なイベントやしつけトレーニングよりも、毎日の小さなやりとりの方がずっと大事なんよ。

単頭飼いやと、その日常がすべて1対1でのやりとりになるけん、ちょっとした目線・声かけ・反応のひとつひとつがそのまま絆につながるんよね。

「いつも見てくれとる」って猫に思わせるだけで、安心と信頼が育っていくとよ。

🐾 次に、“当たり前のやり取り”を大切にする

以下のような日常の行動、実は全部が絆の土台になっとるんよ。

- 名前を呼んだらチラッとこっちを見る

- おはよう・おかえりの声に反応してスリスリしてくる

- ごはんの前後に小さく鳴いてくれる

- ブラッシングの時間が“リラックスタイム”になっている

「今日もそばにおるね」「いつも同じやりとりがあるね」 それが猫にとっては“変わらない安心”になるとよ。

🐾 最後に、日常で育つ絆の“可視化イメージ”

次の表では、日常の行動が猫にとってどういう気持ちに変換されるかをまとめたけん、改めて見直してみてね。

| 飼い主の行動 | 猫が感じとること | 絆への影響 |

|---|---|---|

| 毎日名前を呼ぶ | 「自分に話しかけてくれとる」 | 安心感・存在の確認 |

| アイコンタクトと軽い声かけ | 「気にかけてくれとる」 | 信頼が深まる |

| 一緒に過ごす静かな時間 | 「ここにいていいんやね」 | 安心の蓄積・心の安定 |

特別じゃない日常こそ、猫にとってはいちばんの“愛され実感”になるんよ。

だからこそ、単頭飼いではその1対1の毎日が“絆を深めるゴールデンタイム”なんよ。

最後に、ちびとココアの「ちょうどいい関係」

🐾 はじめに、ちびは“完全なひとり”ではないけど…

ちなみに、うちの猫「ちび(キジトラ・メス)」は、チワワのココア(オス犬)と一緒に暮らしとるとよ。

一見すると「多頭飼いやん?」って思うかもしれんけど、実際は“干渉しない関係”なんよね。

それぞれが自分の好きな場所で過ごして、お互いの存在は感じとるけど近づきすぎんって感じたい。

これってある意味、単頭飼いにすごく近い環境かもしれんよね。

🐾 次に、猫にとって“ちょうどいい距離”とは?

ちびにとっては、「誰にも邪魔されんけど、誰かの気配がある」という環境がちょうどよかみたいやね。

人には甘えたい。でも、ココアとは無理に仲良くなろうとせん。

その空気感が、ちびの安心を守ってくれとる感じがするんよ。

次の表に、ちびとココアのふだんの関係性をまとめてみたけん、見てみてね。

| 行動シーン | 距離感 | ちびの反応 |

|---|---|---|

| 昼間の過ごし方 | 別々の部屋で静かに | のびのびゴロ寝/高いところで観察 |

| 夜の寝る時間 | 同じ空間でも別々の場所 | 自分の寝床でリラックス |

| スキンシップ | 人には甘えるけど、犬には干渉しない | 飼い主の手の中でゴロゴロ |

「無理に仲良くならんでいい」って空気があるからこそ、ちびは人との関係にしっかり甘えられとるとよ。

🐾 最後に、“ちょうどいい”は猫ごとに違う

この経験を通じて感じたのは、「ちょうどいい関係」って、猫の数でも犬猫の種類でも決まらんってこと。

その子が何を安心と感じるか、どこでストレスを感じるかは本当にその子次第なんよね。

- ひとりの方が気楽な子

- 誰かの気配があると安心できる子

- 常に仲間と遊びたい子

その子の「ここちよさ」を見極めて、その子だけの“正解”を見つけていくことが大切なんよ。

単頭飼いでも多頭飼いでも、「関係の質」が満たされとれば、猫はちゃんと幸せを感じてくれるけんね。

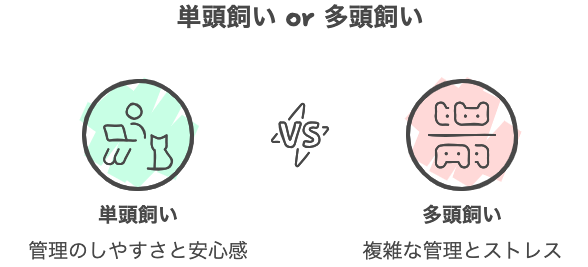

③ 単頭飼いのメリット②:管理がしやすく安心

まず、ごはん・トイレ・体調管理が“見えやすい”

🐾 はじめに、1匹だけだからこそ異変にすぐ気づける

単頭飼いの大きな魅力のひとつが、「猫の変化に気づきやすい」ことなんよ。

多頭飼いやと、誰がごはんを残したのか、どの子がトイレを使ったのか、判断がつきにくい場面が増えるんよね。

でも、1匹だけやと「昨日と比べて今日はどうか」って違いがすぐに見えてくるけん、日々の観察がそのまま健康管理になるっちゃ。

“あれ?ちょっと様子が変やね”と気づけるタイミングが早いのは、単頭飼いならではの強みたい。

🐾 次に、日常のチェック項目が明確にできる

猫は体調不良を隠すのがうまい生き物やけん、ちょっとした変化を見逃さないことが大事なんよ。

単頭飼いやと、以下のような項目を毎日チェックしやすくなるけん、観察の精度もぐんと上がると。

- 食べるスピードや量に変化がないか

- トイレの回数やにおいがいつもと違わんか

- 遊びのテンションや動きが鈍くなってないか

- 寝る時間や寝る場所に変化がないか

“ふだんの状態”を知っておけるのが、1対1の暮らしの強みたい。

🐾 最後に、単頭飼いと多頭飼いの“観察難易度”を比べてみよう

以下の表では、健康・食事・トイレなど日常的な管理のしやすさを単頭飼いと多頭飼いで比較しとるけん、参考にしてみてね。

| 項目 | 単頭飼い | 多頭飼い |

|---|---|---|

| 食事の管理 | 食べ残し・食欲の変化がすぐわかる | 誰が食べたかわかりにくい/早食い競争が起きやすい |

| トイレ管理 | 色・量・においなどすべて1匹分だから把握しやすい | 共用で使うと、異常の発見が遅れやすい |

| 体調の変化 | ちょっとした違和感でも目につきやすい | 「どの子の異常か」がわかりにくい |

単頭飼いは“目が届く距離”にいるからこそ、ケアの質も高めやすい暮らし方なんよ。

次に、異変の“原因特定”がしやすい

🐾 はじめに、「どの子の異変か?」と迷う必要がない

体調不良や粗相、元気がないなどの異常が出たとき、多頭飼いやと「誰がやったのか」がわからんことが多いとよ。

でも、単頭飼いやと「この子しかおらん」けん、すぐに異変の原因にフォーカスできるんよね。

「誰のトイレ?誰の食べ残し?」と悩まんでいいのは、管理の大きな安心材料なんよ。

🐾 次に、日常のトラブルに対する対応もスムーズ

以下のようなケースでも、単頭飼いやと原因の切り分けと対応が速くなるとよ。

- トイレが汚れていた → 1匹だから時間帯と回数が把握しやすい

- 食べ残しがある → 食欲低下か好みかすぐ判断できる

- おもちゃに無反応 → 元気の有無をダイレクトに確認できる

これらはすべて、「この子の変化」ってすぐに断定できるからこそのメリットたい。

🐾 最後に、「判断のしやすさ=ケアの早さ」になる

以下の表に、よくある日常の異変と、それに対する“単頭飼いだからこその対応の速さ”を整理しとるけん参考にしてみてね。

| 異変の例 | 単頭飼いでの判断 | ケアのしやすさ |

|---|---|---|

| トイレが汚れている | この子の回数・色・においを記録しやすい | 異常をすぐ病院で伝えられる |

| ごはんの食べ残し | 食欲低下か味の問題かが明確になる | すぐにフード変更・健康チェックできる |

| 元気がない | 行動・動線の変化がピンポイントで観察可能 | 早期対応・早期回復につながる |

「誰の問題か迷わん」ってだけで、飼い主も猫もストレスが減るっちゃ。

単頭飼いは、気づいてあげられる確率がぐっと高くなる暮らし方なんよ。

最後に、実際どこが“管理しやすくなる”のかを見てみよう

🐾 はじめに、「見守りやすい=安心につながる」

猫との暮らしで大切なのは、「いつもと違う」をどれだけ早くキャッチできるかってことなんよ。

単頭飼いやと、1匹だけに集中できるけん、変化が起きたときにすぐ対応できるんよね。

“普段の状態”を正確に知っているからこそ、ちょっとした異変にもすぐ気づける。 それが飼い主にも猫にも安心をもたらすとよ。

🐾 次に、具体的にどこが“楽”で“助かる”のか

以下は、単頭飼い・多頭飼いでの「日常の管理しやすさ」を比較した一覧たい。

項目別に見ていくと、単頭飼いのシンプルさが際立つとよ。

| 管理項目 | 単頭飼い | 多頭飼い |

|---|---|---|

| ごはん | 誰がどれだけ食べたかすぐにわかる | 食べ残しや早食いの把握が難しい |

| トイレ | 回数・におい・色などの変化に気づきやすい | 誰が使ったか判断しづらい |

| 体調チェック | 食欲・動き・呼吸の変化も見落としにくい | 複数の子の観察に手が回りにくい |

「ひとりに集中できる」だけで、ここまで管理の効率と正確さが変わるんよ。

🐾 最後に、“見守るだけ”がいちばんのケアになる

単頭飼いって、特別な手間をかけずとも“観察そのものが愛情”になる暮らし方なんよ。

もちろん、日々の声かけやスキンシップも大事やけど、「毎日見てる」だけでも猫にとっては安心材料になるけんね。

- 寝る位置が少し変わっただけでも気づける

- 声のトーンや動きのスピードが落ちていたらすぐ気づく

- トイレ後の様子で不調を感じ取れる

単頭飼い=猫の「いつも」を毎日じっくり見守れるスタイルたい。

見守ること自体が、最高の安心ケアになる。 それが単頭飼いの最大のメリットなんよ。

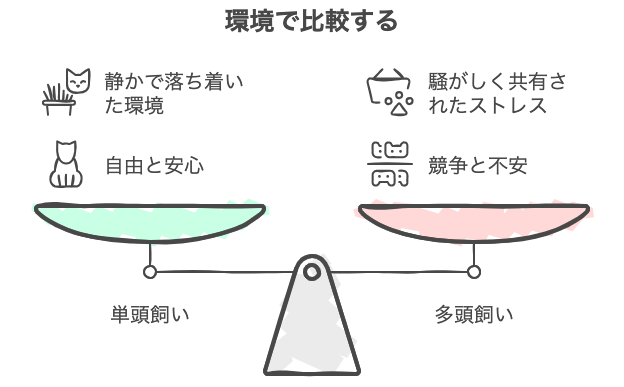

④ 単頭飼いのメリット③:静けさと自由を好む猫に合う

まず、猫は“静けさ”を心から愛しとる

🐾 はじめに、「落ち着いた空間」が猫の基本ニーズ

猫は基本的に刺激が少ない環境でこそ本領を発揮する生き物なんよ。

特に、物音・におい・人の動きに敏感な子にとっては、落ち着ける空間そのものが「安心の土台」になるとよ。

「静けさ」がそのまま“安心”に変わるのが、猫の暮らしの特徴たい。

だからこそ、単頭飼いの環境は、こうした子にぴったりなんよね。

🐾 次に、ストレスの“もと”になる刺激とは?

以下のような刺激は、猫にとって“静けさ”を妨げるストレス要因になることがあると。

- 大きな音(テレビ音量・ドアの開閉音・他の動物の鳴き声)

- においの変化(新しい猫・洗剤・来客の香水など)

- 素早い動き・落ち着きのない環境

単頭飼いなら、こういった刺激を最小限にコントロールしやすいけん、心が穏やかに保てるんよ。

🐾 最後に、「静けさ」がもたらす心の安定を比較してみよう

以下の表は、「刺激を受けやすい猫」にとっての単頭飼いと多頭飼いの違いをまとめたとよ。

| 環境要素 | 単頭飼い | 多頭飼い |

|---|---|---|

| 音 | 静かで安心できる | 他の猫の動きや鳴き声でざわつく |

| におい | 変化が少なくて落ち着く | 他の猫・トイレなどのにおいが混ざる |

| 居場所 | 好きな場所を独占できる | 取り合いや侵入で気を張ることも |

単頭飼い=「静けさ」「安心」「ひとりの時間」が自然に叶う暮らし方なんよ。

それが猫にとってどれだけ大きなメリットか、一度体験してみたらわかるけん。

次に、自分だけの“居場所”を確保できる環境

🐾 はじめに、“ひとりで過ごせる”ことが最大の安心になる

猫にとっての安心って、「誰かにくっついていること」やなくて、「好きなときに好きな場所で過ごせる自由」なんよ。

特に繊細な子やマイペースな子にとっては、誰にも邪魔されずに自分のペースで動ける空間がいちばん落ち着くけんね。

単頭飼いやと、その“自由で安全な居場所”を猫自身がしっかり確保できる環境になるんよ。

🐾 次に、どんな空間が「安心エリア」になりやすい?

以下のような場所・条件がそろっとると、猫は自然とそこを「自分のテリトリー=安心ゾーン」として使い始めると。

- 高いところにあるベッドや棚の上

- 静かで落ち着いた日当たりのいい窓際

- 誰も通らんクローゼットの奥・ソファの下などの“隠れ家”

これらの場所を「自分だけの居場所」として守れるのが、単頭飼い最大のメリットたい。

「ここは取られない」「誰も来ない」って安心感があるからこそ、猫はのびのびできるとよ。

🐾 最後に、“安心エリア”の違いを単頭・多頭で比較してみよう

以下の表では、単頭飼いと多頭飼いでの「居場所確保のしやすさ」の違いを整理しとるけん、比べてみてね。

| 項目 | 単頭飼い | 多頭飼い |

|---|---|---|

| お気に入りのベッド | 常に使える/誰にも取られない | 取り合い・譲り合いが発生しやすい |

| トイレの使いやすさ | 自由なタイミングで使えて順番待ちなし | トイレ渋滞/においや汚れの共有がストレスに |

| 高所の確保 | どこでも自分のスペースとして自由に選べる | 争いにならないよう配置の工夫が必要 |

単頭飼いは「猫の自由」と「安心の空間」を無理なく両立できる暮らし方なんよ。

「ここは私だけの場所」って感じられること。 それが猫にとって最高のストレスフリーやけん。

最後に、静けさを好む猫にとっての暮らし方の違い

🐾 はじめに、「静けさ」が何よりの安心になる猫もおる

猫の中には、「にぎやかな環境が苦手」ってタイプの子も少なくないとよ。

そういう子にとっては、単頭飼いのように音や気配が少ない空間の方が圧倒的に安心できるっちゃん。

静かで変化の少ない環境こそが“心を安定させる薬”になる猫もおるんよ。

🐾 次に、騒がしさ・共有ストレスが少ないのも大きなメリット

多頭飼いでは、猫同士の動きや鳴き声で“空間が落ち着かない”時間が増えることがあると。

それに比べて単頭飼いなら、どの場所も自分専用で静けさが保たれとるけん、猫自身が安心して好きなように動けるんよ。

- 音の刺激が少ないから、睡眠の質も高くなる

- テリトリーを他の猫に荒らされない

- 「ここはわたしの場所」と思える場所を複数持てる

“誰かが動いてるストレス”から解放されること、それが繊細な子にはとても大事なんよ。

🐾 最後に、単頭飼い・多頭飼いの空間ストレスを比較してみよう

以下の表では、「静けさ」や「空間の使い方」における違いを単頭飼いと多頭飼いで整理しとるけん参考にしてみてね。

| 項目 | 単頭飼い | 多頭飼い |

|---|---|---|

| 音・空気感 | 静けさが自然に保たれる | 猫同士の音や気配で落ち着かないことも |

| テリトリー感覚 | 全空間が自分の縄張りになる | 場所の取り合いや優先順位が生まれる |

| 過ごし方 | 自由に動けて気が向いたら休める | 誰かの動きや鳴き声で中断されることも |

「ひとりの時間が落ち着く」ってタイプの猫にとって、単頭飼いは理想的な暮らし方なんよ。

誰にも邪魔されず、気ままにゴロゴロできる時間。 それが猫にとってはいちばんの贅沢なんよね。

⑤ それでも不安な人へ:寂しさへの対策と考え方

まず、「1匹で寂しいんじゃない?」と感じたときに

🐾 はじめに、「1匹=かわいそう」とは限らんとよ

「猫を1匹だけで飼うのって寂しそう」「やっぱり仲間がいた方がいいんじゃない?」 そんな声を聞くこともあるよね。

でも実際には、猫は犬のように“群れで生きる動物”ではないけん、ひとりで過ごすことに強い生き物なんよ。

「1匹=かわいそう」って感覚は、私たち人間側のイメージかもしれんね。

🐾 次に、猫の“さびしさ”は人間の感覚とはちょっと違う

猫がさびしさを感じるのは、実は「誰もおらん時間」そのものじゃなくて、 「かまってほしいタイミングで無視される」ときなんよね。

以下のようなタイミングが猫にとっての“さびしさスイッチ”になることがあるとよ。

- いつも一緒にいる時間に突然構われなくなった

- 帰宅後、声もかけずにスルーされた

- 名前を呼んでも無反応が続いた

「かまってもらえん時間」=「わたしの存在が薄くなった気がする」って心のサインなんよ。

🐾 最後に、猫が“満たされとる状態”とは?

以下の表では、「寂しさを感じとる猫」と「満たされとる猫」の違いをまとめてみたけん、参考にしてみてね。

| 様子・行動 | さびしい猫 | 満たされとる猫 |

|---|---|---|

| 鳴き方 | 大きく・長く・頻繁に鳴く | アイコンタクトや短い声で返事する |

| 留守番中の様子 | 粗相・家具破壊・執着 | 帰宅後にリラックス/あいさつだけ |

| スリスリや後追い | しつこくついてくる・執着が強すぎる | 適度に甘えて満足したら離れる |

つまり、飼い主さんが「ちゃんと見てくれとる」って猫が実感できれば、それだけで満たされるんよ。

単頭飼いでも、向き合い方さえ合っとれば猫はちゃんと幸せを感じるってことたい。

次に、寂しさを減らす工夫は“気配”と“変化”

🐾 はじめに、「無音・無反応」の空間はストレスになる

どうしても仕事や外出で家を空ける時間が長くなると、猫にとって「誰の気配もない空間」は不安の原因になることがあるとよ。

猫はひとりの時間にも慣れとるけど、それでも“気配”がまったくない状態が長引くと、ストレスや退屈が積もってしまうんよね。

だからこそ、留守番中でも「ひとりじゃないかも」と感じられる環境づくりが重要たい。

🐾 次に、猫が安心できる“気配と刺激”をどう仕込むか

以下のような工夫を取り入れることで、猫の気持ちを落ち着かせて「完全な孤独」を回避することができるとよ。

次の表に、おすすめの対策アイデアをまとめとるけん参考にしてみてね。

| 対策アイデア | 効果 |

|---|---|

| ラジオ・テレビの音を流す | 誰かがいるような安心感が生まれる |

| 飼い主のにおいがついた毛布を寝床に | ぬくもりの代わりになって落ち着ける |

| おもちゃや知育グッズをローテーション | 退屈対策+軽い刺激でストレス発散につながる |

単に“ひとりぼっち”ではなく「いつもの人がそばにいるような気がする」って空間を演出するのがポイントたい。

🐾 最後に、“ちょっとした仕掛け”が心の支えになる

以下のような工夫も、猫にとっては「ちゃんと見てもらえとる」って感覚につながるとよ。

- 外出前に「いってくるね」と声をかける

- 帰宅後は名前を呼んで、ひと声かける

- 留守番用の音や香りを“いつも同じ”にしてルーティン化する

ちょっとした気配や変化だけで、猫は「ひとりじゃなか」と感じて安心できるけんね。

単頭飼いでも、“気持ちが届いとる”って感じる瞬間を猫に与えることができる暮らし方たい。

最後に、不安がある人はこの記事も読んでみて

🐾 はじめに、「やっぱり寂しさが心配…」と思ったら

ここまで読んで、「うちの子に合ってそうやけど、やっぱり寂しくないかな…?」って不安がよぎった人もおるかもしれんね。

そんなときは、単頭飼いは寂しいのか?という記事もあわせて読んでみてね。

そこでは、猫がどんなタイミングで“さびしさ”を感じるのか、 そしてそれにどう向き合えばいいのかを具体的に解説しとるばい。

「あ、うちの子もきっとひとりでも大丈夫かも」って思えるヒントがきっと見つかるけん。

🐾 次に、さらに深掘りしたい人へ“実践メリット集”

もっと踏み込んで「単頭飼いのいいところ」を整理したい人は、 単頭飼いの5つのメリットの記事もあわせてチェックしてみてほしか。

そっちでは、信頼関係・健康管理・ストレス対策・経済面など、「暮らしとしての単頭飼い」をより実用的にまとめとるとよ。

| 知りたいこと | おすすめ記事 |

|---|---|

| 猫は1匹で寂しくないの? | 「単頭飼いは寂しいのか?」 |

| 単頭飼いのメリットを整理したい | 「単頭飼いの5つのメリット」 |

「不安の理由」を知って、「対策の引き出し」を増やしていく。 それが安心につながる第一歩やけんね。

🐾 最後に、「数」より「向き合い方」で決まる暮らし

大事なのは、猫の頭数や環境の形式やなくて、 「この子のペースにどれだけ寄り添えるか」ってことなんよ。

- 忙しくても、1日5分はしっかり向き合う

- 留守中も、気配やにおいでつながりを感じさせてあげる

- 「いつも見とるよ」って声をかけ続ける

単頭飼いは、数ではなく“向き合い方”がすべて。

その子のリズムに合わせて寄り添えるなら、 その暮らしはきっと“ちょうどよか”になるけん。

⑥ 単頭飼いのまとめ表|猫と1対1で暮らす“ちょうどよさ”

| テーマ | 単頭飼いのメリット | 多頭飼いとの違い |

|---|---|---|

| 信頼関係 | 1対1でまっすぐ気持ちが届く | 視線や声が分散しやすく、個別対応が難しい |

| 健康管理 | ごはん・トイレ・体調変化にすぐ気づける | 誰の異変かわかりにくく、見落としのリスクも |

| 空間ストレス | 自分だけの場所で安心できる | 場所の取り合いや、におい・音の刺激が起きやすい |

| 刺激のコントロール | におい・音・動きなどの環境変化を抑えやすい | 猫同士の動きや鳴き声で落ち着かなくなることも |

| 性格との相性 | 甘えん坊/神経質/ひとり好きな子に最適 | 活発・社交的な猫には向いていることも |

| さびしさの対策 | 気配・変化・ルーティンで安心感を補える | 猫同士のつながりが自然な気配になることも |

| 費用・手間 | ごはん・医療費・掃除がすべて1匹分で済む | すべて2匹以上でコスト・負担が倍になる |

単頭飼いは、猫にとって“自分の時間”と“人との関係”を両立できる暮らし方なんよ。

大事なのは、「何匹で飼うか」より「どれだけ向き合えるか」。 その子の心にぴったり合う距離感を探せるのが、単頭飼いの一番の魅力たい。

▶︎参考記事:1匹飼いは可哀想なのか?(ネコジルシ)