- 目次 -

① 去勢手術とは?避妊との違いも解説

なぜ去勢が必要なのか

子猫を迎えたら、まず考えないといけないのが「去勢手術をするかどうか」やね。 まだ体も小さいし、「ほんとに必要?」「かわいそうじゃない?」と悩む飼い主さんも少なくない。

しかし結論から言うと、去勢はただの「繁殖を防ぐための手術」やないとよ。 健康面・行動面・生活環境の安定── この3つを総合的に守る、大切な選択肢なんよ。

🩺 病気の予防につながる

まず最初に、去勢には重大な病気の予防効果があるっちゃ。 特に高齢になるとリスクが高まる病気を、 若いうちに去勢することでぐっと防げる可能性が高くなる。

| 予防できる病気 | 説明 |

|---|---|

| 精巣腫瘍 | 精巣にできる腫瘍。特に未去勢猫に多く見られる |

| 前立腺肥大・炎症 | 加齢により発生。排尿・排便障害につながることも |

| 肛門周囲腺腫 | 男性ホルモンの影響で発生しやすい良性腫瘍 |

これらの病気は、初期は症状が出にくく、発見が遅れることが多いんよ。 だからこそ、「病気になってから」じゃなく 「病気にならないための選択」としての去勢が大切になると。

🧠 行動の安定と問題行動の予防

次に、去勢には性格や行動の安定化という効果もあるっちゃん。 発情期に入ると、ホルモンの影響でイライラしたり マーキングや夜鳴き、攻撃的な行動が出やすくなる。

- スプレー行動(壁や家具に尿をかける)

- 強く鳴く/鳴き続ける

- 他の猫や人に対して攻撃的になる

- 外に出たがる/脱走する

こうした行動は一度クセになると、手術後も残ることがあるけん、 できるだけ早めに対応してあげることが、穏やかな生活への近道なんよ。

ちなみに、環境省も問題行動の予防として「早期の不妊去勢」をすすめとるっちゃん。 ▼参考リンク ▶ 日本動物福祉協会:不妊去勢手術について

🏡 安心できる家庭と社会を守る

最後に大事なのは、人と猫がストレスなく一緒に暮らせること。 発情期の行動が続くと、飼い主にも睡眠不足やストレスがたまってしまうんよね。

それだけやなくて、未去勢のまま外に出ると、交尾や妊娠につながる可能性も高まる。 結果的に、望まれない命が増え、野良猫や保健所の問題にまで発展してしまうとよ。

これは一家庭の判断ではなく、地域全体を守るための行動にもなるけんね。

家庭の中だけでなく、地域や社会にとっても大切な判断── それが「去勢手術」という選択なんやね。

ちびと暮らして思ったのは、 去勢は命を奪うことやなくて、“命を守る決断”なんやなってこと。

去勢と避妊の違い

去勢と避妊は、どちらも繁殖を防ぐための手術やけど、 対象になる性別や、手術の方法・負担には違いがあるんよ。

まずはその違いを、整理して見てみよう。

| 項目 | 去勢(オス) | 避妊(メス) |

|---|---|---|

| 対象器官 | 精巣 | 卵巣・子宮 |

| 手術時間 | 短め(10〜20分) | やや長め(30〜40分) |

| 術後の回復 | 比較的早い | 時間がかかる場合もある |

🐾 手術の対象となる性別と器官

まず前提として、 去勢はオス猫に、避妊はメス猫に対して行う手術になるっちゃん。 それぞれ、取り除く器官も異なるとよ。 オス猫の場合は精巣を、メス猫の場合は卵巣や子宮を取り除くため、 メスの方が手術の範囲が広く、体への負担も大きい傾向があるんよ。

性別による手術の違いは、術後のケアや準備にも大きく影響するけん、事前にしっかり理解しとかんといかんばい。

⏱ 手術時間や体への負担の違い

次に、実際の手術時間と術後の回復について比べてみると、 去勢手術のほうが時間も短く、回復も早いことが多いとされとる。

これは、メス猫の場合、 お腹を切開する必要があるため、傷口も大きくなるからなんよ。 術後に縫合や消毒の手間もかかるし、 回復までに時間がかかる分、ケアの期間も長めになるけん注意が必要ばい。

「去勢より避妊のほうが大変」ということを、甘く見ずにちゃんと考えておくことが大事なんよ。

🩹 術後のケアと過ごし方のポイント

最後に、術後のケアについてもしっかり把握しておこうね。 去勢後は比較的軽い回復期間で済むことが多いけど、 避妊手術後は数日間の安静と、エリザベスカラーの装着が必要になることが多いとよ。

- メスは縫合部を舐めないよう対策する

- 痛みが強いときは、獣医の判断で鎮痛剤を使うこともある

- しばらく運動は控えめにして、静かな場所で休ませる

どちらの手術も大事なのは、 「一時的な不安」より「長く一緒に安心して暮らす未来」を選ぶことなんよね。 術後のケアまで含めて「愛情」なんやけん、準備は万全にしときたいばい。 ちびのときもそうやったけど、 手術を乗り越えたあと、ぐっと信頼関係が深まったと実感しとるばい。

去勢がもたらす社会的な意味

去勢手術って、家の中の問題だけやと思われがちやけど、 実は「社会全体の課題」とも深く関わっているんよ。

まず、望まれない繁殖を防ぐことで 地域や保護団体の負担を減らすことにもつながるっちゃね。

🌍 野良猫の増加を防ぐ

まず最初に考えておきたいのが、野良猫の問題。 未去勢のオス猫が外に出ることで、 メス猫との交尾が発生し、望まれない子猫が次々と生まれてしまう。

それがどんどん繰り返されることで、 地域に野良猫が増え、近隣トラブルや不幸な命の連鎖が起きてしまうんよ。

| 去勢しないまま飼うと… | 地域に起こる問題 |

|---|---|

| 外に出る | 野良猫との交尾で子猫が増える |

| 発情中に鳴く | 夜間の騒音トラブルの原因になる |

| 縄張り争い | ケンカ・ケガ・感染症のリスクが広がる |

🏥 保護施設・行政の負担軽減につながる

次に見逃せないのが、動物保護施設や保健所の問題やね。 特に自治体が運営するセンターでは、 毎年多くの猫たちが「飼い主不在の命」として持ち込まれているのが現実なんよ。

- 野良猫の子猫が一度に何匹も持ち込まれる

- 里親が見つからず、長期保護になる

- 最悪の場合、殺処分になるケースもある

こうした負担を少しでも減らすために、 飼い主ができる「最初の責任」が去勢手術なんよね。 命を守ることは、家の中だけで完結する話やない。 地域や行政ともつながっているっちゃん。

🤝 飼い主としての責任を果たすということ

最後に、いちばん大切な視点を忘れたらいかん。 それは、「命の判断をするのは、飼い主しかおらん」ってこと。

どんなに迷っても、 最終的に決めるのは私たち自身で、 その選択には責任も覚悟もいるんよ。

ちびのときも正直、めちゃくちゃ迷った。 「まだ小さいのに手術なんて」「自然のままでもいいんじゃ?」って。 でも今では、ちびを“家族”として迎えたその覚悟を、 あのときの決断で証明できたって思っとる。

去勢手術は「命を終わらせるもの」やなくて、 「命を守って、つないでいく選択肢」なんよね。

② 最適な時期はいつ?月齢とタイミングの基準

生後6ヶ月が目安と言われる理由

📅 なぜ「6ヶ月」が基準とされているのか

「去勢手術って、いつやればいいと?」と不安になる人も多いよね。 まず最初に言われるのが、「生後6ヶ月前後が目安」ってこと。

この時期がいいと言われる理由は、 発情期に入る前に手術を終えると、性ホルモンの影響を最小限に抑えられるからなんよ。 発情による問題行動が出る前に対処することで、 マーキング・夜鳴き・攻撃性などの行動も未然に防ぎやすくなるとよ。

📊 時期ごとの特徴を比較してみよう

次に、月齢ごとの違いを表で見てみよう。

| 時期 | 特徴 |

|---|---|

| 生後3〜4ヶ月 | 体が小さく、麻酔リスクがやや高め |

| 生後5〜6ヶ月 | 多くの病院が推奨/体格も安定しはじめる |

| 生後7ヶ月以降 | 発情が始まり、マーキングが見られることもある |

つまり、5〜6ヶ月が「遅すぎず早すぎない理想ライン」とされとるんよ。

🏥 最終的には獣医の判断がいちばん

最後に忘れちゃいかんのが、病院によって推奨時期が微妙に違うってこと。 成長のスピードは猫によってバラバラやけん、 「月齢だけ」じゃなく、体重・体調・ワクチン状況などをふまえて判断せんといかん。

そのためには、かかりつけの動物病院に早めに相談するのが安心ばい。 ちびのときも、獣医さんが「今がベストですよ」って言ってくれたけん、 迷わず決断できたとよ。

月齢以外に見るべき「サイン」

👀 見た目の変化に気づいたら

まず最初に意識したいのが、体の成長や見た目の変化やね。

月齢がまだ6ヶ月に届いてなくても、 顔つきや体つきが「大人っぽく」なってきたと感じたら、 それは去勢のタイミングが近いサインかもしれん。

| 変化の例 | 見られるサイン |

|---|---|

| 顔まわり | 輪郭が丸くなる/目つきがきつくなる |

| 体格 | 骨太になり、胸や腰がしっかりしてくる |

| 毛づや | 毛が脂っぽく感じるようになることも |

「見た目に変化を感じたら、もう成長は進んでいる証拠」やけん、 一度病院で相談してみるとよかばい。

💬 行動の変化が出始めたら

次に注目してほしいのが行動面の変化。 特に、発情に関連するような行動が見られたら、 「そろそろタイミングかも」と考えるきっかけになるっちゃん。

- 壁や家具におしっこをかける(スプレー)

- 落ち着きがなくなる/部屋をうろうろする

- 今までより強く鳴く・鳴き続ける

これらの行動が出始めてから手術するより、 出る前に去勢する方が効果が出やすいって言われとるとよ。

💡 遅く感じても、まずは相談を

最後に大事なこと。

「もう遅いかも…」と思っても、実はまだ間に合うことがほとんどやけん、 ひとりで悩まずにまずは病院に相談してみることが一番大事なんよ。

猫の成長には個体差があるけん、 月齢や行動だけで判断するんやなくて、 プロの目線で今の状態を見てもらうことが安心に繋がるばい。

ちびのときも、タイミングを逃したかと思ったけど、 獣医さんに相談したら「今がちょうどいい時期ですよ」って言われてホッとしたとよ。

かかりつけ医と相談して決めよう

🧬 猫によってタイミングはバラバラ

まず前提として、去勢手術のタイミングは「月齢」だけで決められんとよ。

成長スピードや体質、生活環境によって、 「ちょうどいい時期」は本当に猫それぞれなんよね。

例えば、同じ生後6ヶ月でも 体がまだ小さい子もいれば、もう大人びた子もおる。 だからこそ、ネット情報だけで判断するのはリスクが高いっちゃ。

🩺 病院でチェックされる主なポイント

次に、動物病院でよく確認される判断材料を見ておこう。

| チェック項目 | 見るポイント |

|---|---|

| 体重 | 麻酔に耐えられるか(目安は2kg以上) |

| 健康状態 | 元気・食欲・排泄などに異常がないか |

| スケジュール | ワクチン接種や治療との兼ね合い |

これらをふまえて「今がベストかどうか」を判断するのが、かかりつけ医の役割なんよ。

💬 不安は正直に相談してOK

最後にいちばん大事なこと。

「まだ早いかも…」「もう遅いかな…」 そんな迷いや不安を抱えたまま決めるより、 獣医さんに正直に聞くことがいちばん確実なんよ。

ちびのときも、まさにそんな状況やった。 迷いに迷って病院に連れて行ったとき、 先生が「今がベストですよ」って言ってくれたけん、 やっと安心して決断できたとよ。

「聞いてよかった」「頼ってよかった」って、 きっと思える瞬間がくるけん、迷ってるならまず相談から始めてみて。

③ 早すぎ・遅すぎる去勢のリスクとは?

早すぎると体にどんな影響がある?

⚠️ 体の準備が整っていないリスク

まず最初に考えてほしいのが、子猫の体の発達状況やね。

たしかに「早めがいい」とよく言われるけど、 生後3〜4ヶ月未満の去勢手術は、まだ体が小さく、発育が十分やない場合もあるとよ。

この段階で手術すると、麻酔の管理や体への負担が大きくなる可能性があるけん、慎重に判断せんといかんばい。

📊 早すぎる手術の主なリスク

次に、早期手術でよく言われるリスクを見ておこう。

| リスク | 内容 |

|---|---|

| 麻酔の不安 | 体重が軽すぎると麻酔量の調整が難しくなる |

| 発育への影響 | 骨や筋肉の発達が未熟だと成長に支障が出ることもある |

| 免疫の不安定さ | 予防接種の効果がまだ安定していない可能性がある |

まだ「赤ちゃん体型」のうちは、手術そのものの安全性も注意せんといかんとよ。

🩺 判断は必ず医師と一緒に

最後に忘れちゃいかんのが、「早すぎるかどうか」を自己判断せんこと。

もちろん、医師が「問題なし」と判断すれば、早期手術が可能な場合もあるとよ。 でも、その判断には体重・健康状態・既往歴など複数の条件が関わってくるけん、 かかりつけ医と一緒に決めるのが一番安心やね。

ちびのときも、最初は「もう少し待ってからやった方がよさそうですね」って言われたことがあった。

結果的に「待ったこと」が安心に繋がったけん、 無理に急がず、焦らず、ちゃんと向き合ってよかったと思っとるばい。

遅すぎると問題行動が定着する?

🚨 習慣化するリスクに注意

まず最初に伝えたいのは、発情期を超えてからの去勢には注意が必要ということ。

猫は一度身につけた行動をそのまま繰り返す習性があるけん、 「気づいたら毎日マーキングしてる」「夜中ずっと鳴いてる」なんてこともあるとよ。

その状態で手術しても、行動自体がクセになっていたら、改善まで時間がかかることも多いんよ。

📋 定着しやすい問題行動の例

次に、遅れて去勢した場合によく見られる問題行動を表でまとめておくばい。

| 行動 | 定着後の特徴 |

|---|---|

| スプレー行動 | 手術後も家具や壁への尿マーキングが続くことがある |

| 過度な鳴き声 | 夜間や発情時の大きな鳴き声が習慣化する |

| 脱走・攻撃性 | 外に出たがる/人や猫に対して威嚇や攻撃を見せる |

これらの行動は、発情ホルモンだけでなく「経験のクセ」として残ることが多いとよ。

🕊 今すぐじゃなくても、早すぎるより「適切な時期」を

最後に伝えたいのは、「焦らず、でも先延ばしにしないこと」やね。

落ち着いてからでいいや…と待ってる間に行動が定着してしまったら、 その後の生活にストレスが残る可能性もあるとよ。

ちびのときも「今じゃなくてもいいかな」と悩んだことがあったけど、 病院の先生に言われた「今がベスト」の一言が背中を押してくれたとよ。

参考になる情報は、こちらの記事にもまとめとるけん、合わせて読んでみてな。 ▶ 子猫の去勢手術のメリット・デメリットまとめ

ベストな時期にこだわるべき理由

🎯 「早すぎず遅すぎず」を見極める

まず最初に理解しておきたいのは、 「早ければいい」でも「のんびり構えててOK」でもないってことやね。

去勢のタイミングには、それぞれにメリット・デメリットがあるっちゃけど、 最重要なのは「ちょうどいい時期を見逃さないこと」なんよ。

| 時期 | 判断のポイント |

|---|---|

| 早すぎ | 麻酔リスク・発育への影響が残る可能性 |

| ベスト | 体重・成長・生活環境が安定している頃 |

| 遅すぎ | 問題行動の定着・繁殖リスクが高まる |

📌 数字より「その子の今」を見ること

次に大切なのは、「生後◯ヶ月」などの数字にとらわれすぎないこと。

体調、体格、食事の状態、ストレスの有無── その子の“今の状態”を総合的に見ることが、 去勢のベストタイミングを判断するうえでいちばん大事なんよ。

「周りが6ヶ月でやってるから」じゃなくて、 その子にとってベストな時期を見つけてあげる姿勢が大事っちゃ。

📣 最後は「背中を押すひと言」が大事

そして最後に、決断のときに迷いを払ってくれるのが、 かかりつけ医の一言やったりするんよ。

ちびのときもそうやった。 自分では「ちょっと早いかな…」って思いよったけど、 病院で「今がいちばんちょうどいい時期ですよ」って言われたとき、 不安がすーっと消えて、思いきって決められたと。

「今なら安心して任せられる」って思えた瞬間に、ようやく覚悟が固まったんよね。

ベストな時期は、“数字”じゃなく“納得”で決める。 それがいちばん後悔せん選択になるっちゃ。

④ 手術前後にすべき準備とアフターケア

前日までに整えること

📅 手術前日は“準備日”として考えよう

まず最初に、去勢手術の前日は「準備を整える日」やと思っておくのが大事やね。

当日バタバタしないためにも、 ごはん・水・体調チェック・移動手段を前日までに整えておくことが安心につながるとよ。

「何からやればいいか分からん」という人も多いけん、 次の表にまとめておくけんチェックしてみてな。

| やること | ポイント |

|---|---|

| 前日の夜以降は絶食 | 食べ物は夜21〜22時までに済ませる(※病院の指示が最優先) |

| 当日朝は絶水 | 飲み水も止める。麻酔中の誤嚥を防ぐため |

| 体調チェック | 元気がない・下痢・嘔吐がある場合は事前に相談 |

🧳 持ち物と移動の準備も忘れずに

次に大事なのが、当日の持ち物と移動の準備やね。

手術日は子猫にとっても緊張の1日になるけん、 安心できる環境でスムーズに移動できるかは飼い主の腕の見せどころばい。

- キャリーバッグは使い慣れたものを

- 中にはタオルやブランケットを敷いておく

- 首輪・服は外しておく

- 事前に病院の連絡先・診察時間を再確認

キャリー=安心空間になるように、前日から慣れさせておくのもおすすめなんよ。

💡 気になることは必ず事前に聞く

最後に、「これって大丈夫?」って思ったことは事前に全部確認しておくのがベストやね。

– 初めての手術で緊張するのは人間も一緒 – 当日ドタバタするより、前日に病院に連絡しておくと気がラクになる – 特に「ワクチンのタイミング」と重なる場合は要確認!

ちびのときも、「ごはんの時間ギリギリで大丈夫ですか?」って前日に電話して聞いたら、 すごく丁寧に説明してくれて当日も安心して任せられたんよ。

準備7割、本番3割。手術の成功は前日に決まるって言っても過言じゃないけん、 できることは全部済ませておこうね。

手術当日の流れと初期対応

🚗 病院までの移動は“静かに穏やかに”

まず最初に意識したいのは、朝の移動から手術までの流れやね。

子猫にとって病院は非日常の空間。 できるだけ静かで落ち着いた環境をつくってあげることが何よりも大事やとよ。

キャリーの中にバスタオルを入れてあげたり、 においがついたブランケットを入れておくのもおすすめ。

📋 当日の流れ(病院での一般的な手順)

次に、手術当日の流れを大まかに表でまとめておくばい。 ※病院によって多少前後することがあるけん、事前確認も忘れずにね。

| 流れ | 内容 |

|---|---|

| ① 診察・体重測定 | 状態確認・麻酔量の調整に必要 |

| ② 血液検査(必要な場合) | 健康状態の最終チェック |

| ③ 手術 | 麻酔→施術。所要時間はおよそ10〜30分 |

| ④ 覚醒後の経過観察 | 数時間病院で様子を見てから帰宅 |

「朝預けて、夕方お迎え」が一般的な流れやけど、初めてなら特にスケジュール確認はしっかりしとこう。

🏠 帰宅後の初期対応と見守り方

手術が終わったからといって、気を抜いていいわけやないとよ。

麻酔が切れてきても、体はまだ本調子じゃないけん、 帰宅後の数時間は“慎重に見守る時間”やと思っとって。

- 麻酔の影響でフラついて歩くことがある

- トイレには行きたがるけど、うまく排泄できないこともある

- 名前を呼ばれても反応が鈍いことがある

- 無理に触らず、静かに休めるスペースを用意する

「なんかいつもと違うかも」と思ったら、迷わず病院に電話で確認してOKやけんね。

翌日も念のため、排泄・食欲・呼吸の様子をしっかり観察しとこう。 ちびのときも、当日の夜はほぼ動かんかったけど、 翌朝にはゆっくり歩いてきて、ちゅーるを舐めてくれてホッとしたとよ。

回復期の過ごし方と注意点

🛏 術後1〜2日は「完全に静かに」

まず最初に意識したいのが、手術後すぐの1〜2日間やね。

この時期は麻酔の影響も残っていることが多く、 「動かない=心配」じゃなくて「しっかり休めてる」証拠やと思って見守ってあげて。

無理にごはんや水を与えようとせず、 本人が欲しがるタイミングをじっと待つのが正解やけんね。

🚶♂️ 動けるようになっても油断は禁物

次に、術後3〜5日目あたりになると、 少しずつ元気が戻ってくる時期になるっちゃ。

この頃は「もう安心かな?」って思いがちやけど、 走らせたりジャンプさせたりするのはまだ早いとよ。

| 期間 | 気をつけること |

|---|---|

| 術後1〜2日 | 食事・水は無理に与えない/安静を最優先 |

| 3〜5日目 | 元気が戻っても運動は控えめに |

| 1週間〜 | 傷口をチェック/必要に応じてエリザベスカラー使用 |

「動ける=治った」じゃないけん、飼い主がブレーキ役にならんといかんとよ。

🎯 このタイミングで「しつけ」もリスタート

最後に、この回復期間は生活習慣やしつけを見直す絶好のチャンスでもあるとよ。

食事のリズムやトイレの場所、寝る時間などを見直してみると、 今後の暮らしがもっとラクになることが多いんよね。

- トイレを静かな場所に移して、使いやすくしてあげる

- 食事時間を整えて、1日2回のペースに慣らす

- 夜は明かりを落として、静かに寝かせる環境づくり

ちびのときもこのタイミングで生活を整えたら、 ごはんの時間・トイレの習慣・寝る時間まで自然と決まってきたけん、 「手術=終わり」じゃなくて「暮らしのスタート」やったと心から思っとる。

参考になる記事はこちらにもあるけん、一緒に読んでみてな: ▶ 子猫のしつけ・生活習慣ガイド

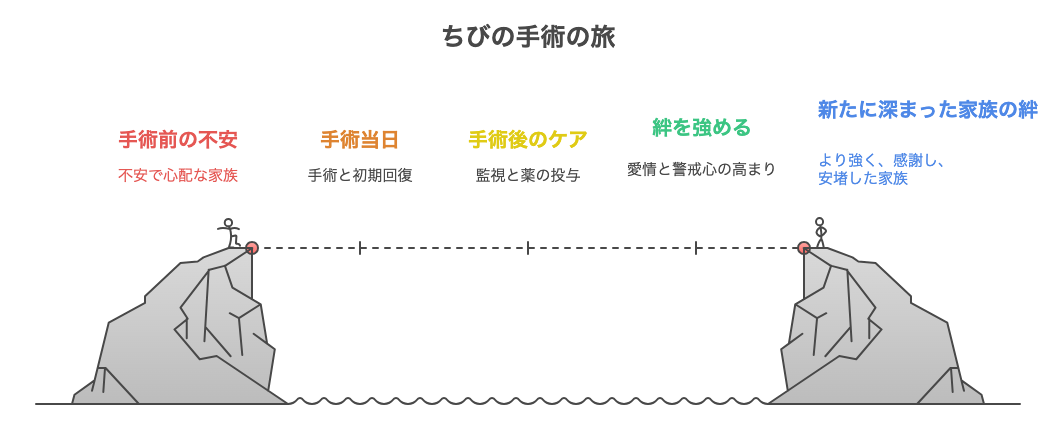

⑤ 実際に体験してわかったこと【ちびの場合】

手術当日の様子と変化

📦 まずは出発から病院に預けるまで

手術当日の朝は、ちびにとっても私たちにとっても特別な朝やった。

絶食・絶水を守って、 キャリーにはいつものブランケットを入れてあげたっちゃけど、 ちびはいつもより静かで、ちょっとだけ緊張した顔をしとった。

それを見たとき、「ちゃんと伝わっとるんやな」って思って、 こっちも自然と背筋が伸びたとよ。

⏱ 手術中の数時間は“待つことしかできん”

次に待っていたのが、病院に預けてからの数時間。

流れとしては、病院で検査 → 麻酔 → 手術 → 覚醒 → 経過観察。 そのあいだこちらにできることは、ほんとに「ただ待つ」だけなんよね。

家に帰っても何も手につかんで、 スマホばっかり見て、時計ばっかり気にして、 ほんとにそわそわした時間やった。

「ああ、命ってこうやって預けるんやな」って、初めて実感した気がしたとよ。

🏠 お迎えの瞬間と最初の印象

夕方、病院に迎えに行ったとき── キャリーの中からふらふらと立ち上がったちびを見た瞬間、 なんか涙が出そうになった。

声をかけたくても、「おかえり」がなかなか出らんかったと。

そのくらい、「無事でよかった」という気持ちと、 「本当にこの子の命を預かってるんや」っていう重さを感じた時間やった。

| 時間帯 | ちびの様子 |

|---|---|

| 朝〜昼(出発〜手術) | 緊張した目/キャリー内で静か |

| 午後(手術中) | こちらが不安で何も手につかず |

| 夕方(お迎え) | ふらつきながら立ち上がる姿に安堵 |

今思えば、この時間が「ただの手術日」やなくて、 家族としての覚悟が芽生えた1日やったって、そう思っとるばい。

術後の行動・食欲・排泄トラブル

🧎♂️ まずは「無理をさせない」ことが最優先

ちびが家に帰ってきた直後、 とにかく静かで、まるで別猫のように感じたとよ。

ごはんも水もまったく口にせんし、 トイレにも近づこうとせん。 何より「動かない」ことが逆に怖かったのを覚えとる。

でも、焦って無理やり動かしたり、 食べさせたりするのはNG。 まずは“そのまま見守ること”が大事なんよ。

📊 術後2日間のちびの変化(記録)

次に、ちびの回復の流れを表にまとめてみたとよ。

| 項目 | ちびの様子 |

|---|---|

| 食欲 | 帰宅当日はゼロ/翌日の昼から少しずつ回復 |

| 排泄 | 初日はなし/2日目からふつうに戻る |

| 行動 | ベッドからほとんど動かず/名前を呼ぶと少しだけ返事 |

「食べない・出ない・動かない」は、術後すぐなら想定内。 それでも心配になる気持ちはよく分かるとよ。

🎉 声が出た瞬間にホッとした

そして3日目の朝。 ちびはゆっくり起き上がって、 ちゅーるの袋をカサッと鳴らした瞬間──

「にゃっ!」って一声が返ってきたときの安堵感は、今でもはっきり覚えとる。

その日から少しずつ動きが戻って、 ごはんもトイレも普段通りになっていったと。

“元に戻った”ことより、“声を出してくれた”ことが何より嬉しかった。 術後の静寂を破ってくれた、ちびの「ひと鳴き」が 家族みんなにとっての“回復の合図”やったばい。

「これがあってよかった」と思ったこと

🫂 まず“一緒に乗り越えた”という実感

正直、手術の日が近づくにつれて、 「ほんとに大丈夫かな?」「やめたほうがいいんじゃ…」って 何回も頭によぎったとよ。

でも、手術を終えてちびが戻ってきたとき、 その不安が全部“誇り”に変わったのを今でも覚えとる。

それは、「命を預かる覚悟」を自分が持てたことと、 ちびと一緒に何かを乗り越えた、という実感があったけんなんよね。

🤝 ケアを通じて生まれた信頼

次に強く感じたのは、術後のケア期間が“信頼関係を育てる時間”やったということ。

ちびは普段あまりベタベタしてこんタイプやったけど、 このときばかりはこっちにすり寄ってきたり、 声をかけると安心したように瞬きを返してくれたりしたんよ。

まるで「ありがとう」って言ってくれてるようで、 今まででいちばん“心の距離が近づいた”と感じた時間やった。

| できごと | ちびの反応 |

|---|---|

| 傷口チェック | じっと見せてくれるようになった |

| ごはん・トイレサポート | 終わったあとにすり寄ってきた |

| 寝る前の見守り | 布団のそばで静かに寝始めた |

🌙 今では“暮らしのはじまり”の原点

最後に思うのは、 この経験がなかったら、今のちびとの距離感はなかったかもしれんということ。

手術はゴールやなくて、 「暮らしを整えるスタート地点」やったって心から思っとる。

迷いながらも、 ちびのために決断した自分を、今では「ようやったね」って褒めてやりたい。 この経験は、家族としての信頼を育てた大きなターニングポイントやったばい。

⑥ まとめ

| 章 | タイトル | ポイント |

|---|---|---|

| ① | なぜ去勢が必要なのか | 健康・行動・社会面のすべてを守るための“飼い主の責任” |

| ② | 去勢のタイミングをどう決める? | 月齢だけでなく、成長・行動・体調を総合判断して見極める |

| ③ | 早すぎ・遅すぎのリスクとは | “ちょうどいい時期”は一瞬しかない/焦らず、でも後回しにしない勇気 |

| ④ | 手術準備・当日・回復期の過ごし方 | 準備7割、当日3割/ケアを通じて信頼を深める時間 |

| ⑤ | ちびの体験から感じたこと | 決断は“暮らしのはじまり”/迷った自分を今では褒めてあげたい |

[…] こちらの記事(去勢の時期についてまとめた解説)がおすすめやけん、 […]