- 目次 -

- 1 ① 猫が「爪をとぐ」本当の理由とは?

- 2 ② 爪とぎ器がないとどうなる?

- 3 ③ 猫に合った「爪とぎ器」の選び方

- 4 ④ 実際に使ってよかった爪とぎ器とその配置術

- 5 ⑤ 爪とぎ行動とうまく付き合うコツ

- 6 ⑥ 猫の爪とぎと“快適な環境づくり”まとめ表

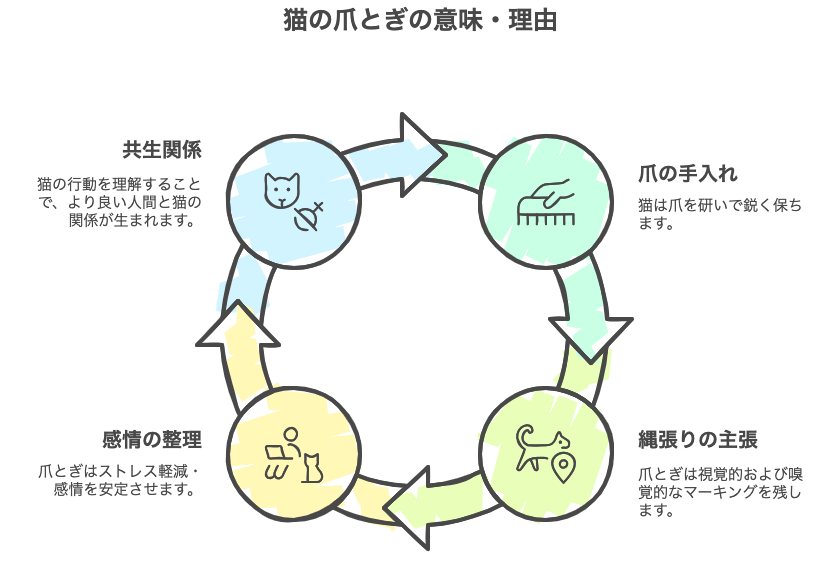

① 猫が「爪をとぐ」本当の理由とは?

爪とぎは“身だしなみ”だけじゃない

🐾 「古い角質を落とす」だけじゃ足りんとよ

たしかに、猫が爪をとぐのは古い角質ば剥がして爪を整えるためって説明、よく聞くよね。

でも実際は、それだけやなかと。 猫にとっての爪とぎは、もっと広く“自分を整える習慣”になっとるっちゃ。

お手入れ・気分の切り替え・自分のペースを保つための行動でもあるとよ。

🐾 ちびも「整えるタイミング」でとぎよるっちゃ

たとえばちびは寝起き・ごはんのあと・甘えたあとによく爪をとぎよる。

それって人間で言えば「顔を洗う/髪を整える/背伸びする」みたいなもんやなかろうか。

つまり爪とぎ=猫なりの“再起動”みたいな習慣なんよね。

- 朝起きたあと → 気持ちばリセット

- ひとり時間のあと → 気分転換

- 来客対応のあと → 緊張ばほぐす

こうしてシーンごとの“感情整えルーティン”として爪とぎば使っとる猫、多かとよ。

🐾 「ケア」「習慣」「気分転換」の三拍子やけん

ここで猫が爪をとぐ行動に込められた意味ばわかりやすく整理してみた表がこちら👇

| 目的 | 猫にとっての意味 | 行動のタイミング |

|---|---|---|

| ケア | 古い爪を剥がし、清潔さば保つ | 寝起き・ひとり時間のあと |

| 習慣 | 気分を整えるための“再起動” | 食後・移動前・何かの前後 |

| 気分転換 | ストレス解消・イライラ発散 | 興奮後・嫌なことがあったあと |

だから爪とぎは「爪のため」やなく「心のため」にもしとるって意識で見てあげてね。

マーキングや気分転換の役割もある

🐾 爪とぎは“においで伝える名刺”みたいなもん

まず押さえときたいのが、猫の爪とぎには縄張り主張=マーキングの意味もあるってこと。

爪で引っかいた跡は目に見えるし、肉球から出るにおいで「ここは自分の場所ばい」ってサインも残せるっちゃ。

つまり爪とぎは“におい+視覚”のダブルマーキングなんよ。

- におい腺:肉球から自分の香りを残す

- 引っかき跡:他の猫に視覚的アピール

- お気に入りの場所:とぐことで自分の空間として確保

このマーキング行動は他猫との距離感を保つための大事な手段でもあるとよ。

🐾 イライラしたときに「ガリガリ」は気分調整なんよ

それからもうひとつ大事な役割が“気持ちの整理”。

猫ってビックリしたあと・ストレスを感じたあとに、 急に爪とぎ始めることあるやろ?あれ、ちゃんと意味があると。

「どうにかしたい」「気持ち切り替えたい」ってときに爪とぎでクールダウンしとるっちゃ。

- 来客直後 → 玄関マットでガリガリ

- 怒られたあと → 窓辺のタワーでガリガリ

- 寝床前 → ひととおりガリッとしてから就寝

つまり猫なりのストレスケア=爪とぎというわけやね。

🐾 爪とぎの“本能的3役”ばまとめてみた

ここでマーキング・発散・切り替えという爪とぎの3つの本能的役割を わかりやすくまとめた表がこちら👇

| 役割 | 行動の意味 | タイミング・場面 |

|---|---|---|

| マーキング | 縄張りを主張/安心できる場所づくり | お気に入りの壁・タワー・玄関マット |

| 気分発散 | 興奮・怒り・驚きのあとに気持ちを整える | 来客後/おこられた後/他猫との接触後 |

| 切り替え | 気分をリセットして次の行動へ移る準備 | 寝る前/食後/遊びの終わり |

爪とぎ=感情・空間・習慣の調整スイッチって捉えると、 猫との付き合い方がぐっと楽になるとよ。

爪とぎを通じて猫は自分を整えとる

🐾 ケア・主張・感情整理、ぜんぶ詰まっとるっちゃ

ここまで見てきた通り、猫にとって爪とぎは単なる“お手入れ”じゃなく、もっと多層的な行動なんよ。

爪を整える=ケア、においや傷を残す=主張、気持ちの切り替え=感情整理。 この3つが自然と組み合わさっとるけん、猫にとっては当たり前に必要な日課なんやね。

「といで落ち着く」って感覚は、猫の心のバランスの基本たい。

🐾 人間でいうと“ルーティンケア”に近いとよ

これば人間の行動に置き換えると、だいたい「朝の洗顔」「髪を整える」「深呼吸でリセットする」みたいなイメージに近いっちゃ。

それを「やめなさい」って言われたら、ちょっと理不尽やろ? 猫にとっても「とぐこと=整うこと」やけん、そこは尊重してあげたいよね。

- ケア目的: 爪ば整える・衛生管理

- 主張目的: におい・傷で縄張り示す

- 感情ケア: 不安・イライラば切り替える

行動の裏に意味があると理解するだけで、猫との関係性も変わってくるばい。

🐾 「迷惑行動」やなく“セルフメンテ”って思い直して

ここで人間目線と猫目線のギャップをまとめた表を見てみて👇 ちょっと意識が変わるかもしれんよ。

| 人から見た印象 | 猫にとっての意味 | 本来の目的 |

|---|---|---|

| 壁をガリガリ | 自分のにおいと存在を残したい | 安心・縄張り確保 |

| 意味もなくといとるように見える | 気持ちの切り替え、整理中 | 精神のバランス調整 |

| 家具で爪をとぐ | ほかに“といでいい場所”がなか | 代用行動・環境不足 |

爪とぎは“悪さ”じゃなく“猫なりの整い方”。 本能と心を受け入れる視点が、信頼関係のスタートやけんね。

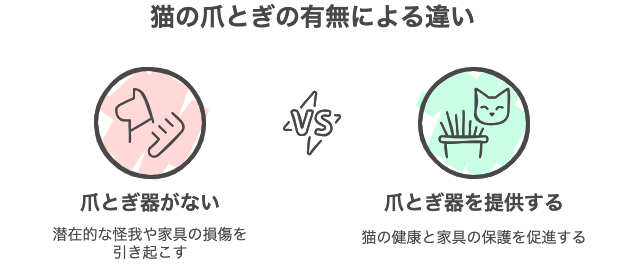

② 爪とぎ器がないとどうなる?

爪が伸びすぎるとケガや事故の原因に

🐾 爪とぎしない=爪が自然に減らんとよ

まず理解しといてほしかとが、猫の爪は人間の爪と違って“外側が何層にも分かれとる”構造になっとるっちゃ。

だからこそ古い層ば削り落とすために「爪とぎ」っていう行動が必要不可欠なんよ。

もしとがんままで放置されると、爪は伸び続けて“鋭利な刃”になるけん、かなり危ないとよ。

🐾 放っておくと“日常の行動”がトラブルに変わる

次に問題なのが、伸びすぎた爪が普段の生活そのものに支障をきたすってこと。

特に柔らかい布製品に引っかかったり、歩き方がぎこちなくなったりするのはよくある症状たい。

場合によっては爪が肉球に刺さってしまう「巻き爪事故」もあるけん、要注意やね。

- カーテンや布団で爪が引っかかる

- 歩くときにカツカツ音がしてる

- 爪が丸まりすぎて肉球に刺さりよる

この状態になった猫は不機嫌・イライラ・ストレスMAXになりやすいけん、 早めの対処が大事なんよ。

🐾 爪が伸びすぎたときの“よくある影響”まとめ

ここで爪とぎ不足→伸びすぎ→トラブル化の流れを表で整理しておくけん、確認してみて👇

| 症状・トラブル | 原因 | 猫への影響 |

|---|---|---|

| 布に爪が引っかかる | 先端が尖りすぎ/爪の層が分厚い | イラつき・ケガ・家具破損 |

| 歩く音が大きい | 爪が伸びて床に当たる | 姿勢が悪くなる/足音でストレス |

| 爪が肉球に刺さる | 巻き爪の悪化/とがせてない状態 | 痛み・化膿・動けなくなる可能性 |

だからこそ、爪とぎ器は“快適さ”のためじゃなく“ケガ予防”のためにも必須なんよ。

家具や壁で代用されてしまうリスク

🐾 “とぐ場所がない”と家具が標的になるとよ

次に起こりやすいのが、とぐ場所がないことで「家具や壁」が代わりに狙われてしまう問題やね。

猫はとぎたい気分やタイミングを自分で選んで行動しとるけん、 そのときにといでいい場所が近くにないと、自然と身近な素材をターゲットにしてしまうとよ。

「やられた!」の裏には、実は“選択肢がなかった”だけの可能性も大きいっちゃ。

🐾 家具や壁が“とぎやすい理由”ば知っとこ

とくに布張りのソファ・木材・カーペット・壁紙なんかは、 猫から見ると「気持ちよくとげる」構造をしとるけん、ターゲットにされやすいと。

それは猫が悪いんやなくて、素材の相性と配置の問題でもあるっちゃ。

- 壁の角: 垂直に立ってとぎやすい/安定感がある

- ソファの端: 爪が引っかかりやすく、刺激がちょうどいい

- カーペット: 横向きで体重をかけながらとげる/床置きスタイルに近い

「猫の目線で見れば最高の素材」になっとる場所が、あなたの家にもあるかもしれんよ。

🐾 代用される前に“本命スポット”ば用意しとこ

ここで猫が家具でとぐ前に「といでほしい場所」に誘導できるような工夫を 整理した表を見てみて👇

| 代用されやすい場所 | 猫が選ぶ理由 | 代替するベストな対策 |

|---|---|---|

| 壁の角 | 垂直・安定・目立つ位置 | 縦型爪とぎ器を同じ位置に設置 |

| ソファの側面 | 爪が引っかかる感触が心地よい | ソファ横に段ボール系爪とぎを固定 |

| カーペット | 体を使って横向きでとぎやすい | 床置き型の平面爪とぎを近くに設置 |

といでほしくない場所に“代わりの選択肢”ば用意してあげるだけで、 猫は自然と正しい場所を選んでくれる生き物なんよ。

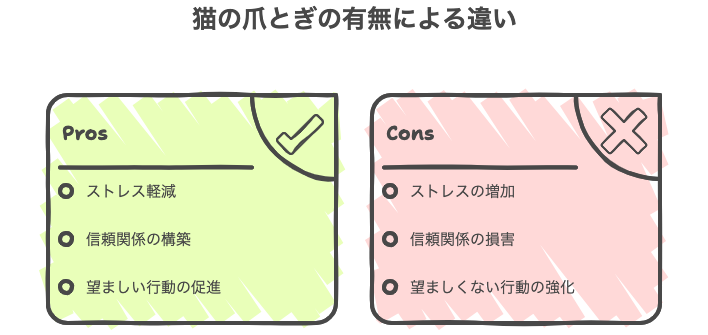

「やめさせる」より「代わりを用意」すべき理由

🐾 爪とぎは“やめさせる対象”やなかとよ

つい「やめて!」「ダメでしょ!」と叱ってしまいたくなる気持ち、猫飼いなら誰しもあると思うっちゃ。

でも猫にとっての爪とぎは“本能に組み込まれた自然な行動”やけん、 「やめさせる」っていう選択肢そのものが間違っとる可能性が高か。

むしろとがせない=ストレスが溜まる/問題行動が増えるって悪循環にもつながるんよ。

🐾 叱るより“正しい選択肢”ば提示した方が早い

そこで大事なんが、「ダメ!」って言うより「こっちならOKばい」って教えることなんよ。

猫は自分の行動を環境から学ぶ生き物やけん、 といでほしい場所・素材・高さ・配置さえ用意してあげれば、自然とそっちに向かうと。

- といでOKの場所を家の複数カ所に置く

- 家具や壁のそばに“代わり”を先に設置

- といだ瞬間に褒めて習慣化させる

こうやって「行動を否定せず、選択肢を変える」だけで、家の中がうまく回るようになるっちゃ。

🐾 「叱る・怒る」と「導く・整える」の違いまとめ

最後に猫に対するNGアプローチと、理想的な代替アプローチをわかりやすく比較した表がこちら👇

| NG対応 | ありがちな結果 | おすすめの切り替え方 |

|---|---|---|

| 叱る・大声を出す | 猫が萎縮/信頼関係が崩れる | 落ち着いて“OKな場所”に誘導する |

| 水をかける・無理にやめさせる | 行動が隠れたところでエスカレート | 好みの素材・場所を研究して提供 |

| 「悪い子!」と言うだけ | 猫は意味を理解せず混乱する | 代替行動を“先回り”で用意しておく |

猫は“環境で変わる”生き物やけん、 導いてあげるほうが、叱るよりずっと賢いやり方なんよ。

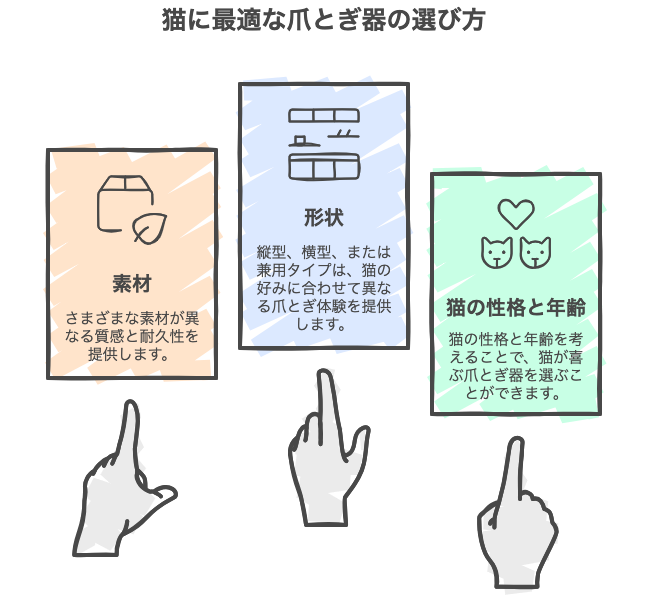

③ 猫に合った「爪とぎ器」の選び方

材質で変わる:段ボール?麻?木製?

🐾 爪とぎ器選びでまず見るべきは“素材”なんよ

最初に意識してほしかとが、爪とぎ器の材質は猫の使用率に直結するってこと。

猫にはそれぞれ「とぎ心地の好み」があるけん、 素材が合っとらんと見向きもせんまま放置されることもよくあるとよ。

だからこそまずは素材別の特徴ば理解することが、失敗せん選び方の第一歩たい。

🐾 素材別の特徴ば比較してみたばい

以下は代表的な素材とそれぞれの特徴。 使いやすさ・とぎやすさ・耐久性・雰囲気を見比べてみて👇

| 素材 | 特徴 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 段ボール | やわらかめ/ザクザク感あり | 爪が引っかかりやすく初心者向き | 消耗が早くカスが出やすい |

| 麻(ジュート・サイザル) | ザラザラでワイルドな手応え | 耐久性抜群/爪がよく削れる | 好みが分かれやすい/やや硬め |

| 木製・カーペット | しっかり感/インテリアなじみ◎ | 爪にやさしく音も静か | 爪とぎ用途としては控えめな刺激 |

🐾 ちびも気分で使い分けよるとよ

ちなみにうちのちびは基本は麻派なんやけど、 気分がのらん日は段ボールの柔らかさでまったりとぎよることもあるっちゃ。

これってたぶん季節や気温、テンションによって“好みの刺激”が変わるんやろね。

だから最初は素材違いで2種類くらい置いとくと、猫自身が「今日はこっち」って選びやすくて便利たい。

- 麻タイプ:朝の目覚め・テンション高いときにガリガリ

- 段ボールタイプ:昼寝のあと・くつろぎ中にゴリ…ゴリ…

猫は“気まぐれ”というより“繊細”なんよね。素材の違いで満足度がガラッと変わるけん、 「反応が悪い=性格のせい」じゃなく「素材が合っとらんだけ」って可能性、常に忘れんでね。

形状も重要:縦型・横型・兼用タイプ

🐾 姿勢に合った“とぎ方”を選べると使いやすか

次に注目したいのが「猫がどんな姿勢でとぎたいか?」=形状の違いたい。

猫によって全身を伸ばしてシャキッと縦にとぎたい子もおれば、 横になってリラックスしながらとぎたい派もおるっちゃ。

つまり形状によって“満足度”が変わるけん、素材と同じくらい重要なんよ。

🐾 代表的な爪とぎ器の形状と特徴を比較してみた

ここでよく使われとる3タイプの形状について、特徴とおすすめタイプを表で整理してみたけん👇

| 形状 | 特徴 | おすすめの猫 |

|---|---|---|

| 縦型 | 壁に立てかけ/タワー一体型が多い 全身をグーンと伸ばしてとげる |

活発/力強くとぎたい子向け |

| 横型 | 床に置くタイプ/段ボール製が多い 寝そべりながらガリガリできる |

おっとり/くつろぎ派の猫におすすめ |

| 傾斜・曲面型 | ゆるやかなカーブ/遊び心あり 乗る・とぐ・滑るが一体化しとる |

子猫・若猫向け/遊び好きに◎ |

🐾 ちびは「気分」で形を選びよるとよ

ちなみにちびは朝は縦型でガリガリ、昼は横型でまったりとぎ、 夕方は曲面タイプで「乗ってといで寝転がって」を繰り返すパターンが多か。

これはとぐ目的・気分・テンションによって選びたい形が違うってことやろね。

だから1種類だけじゃなくて“選べる環境”を用意しておくと、行動も安定しやすいとよ。

- 縦型: ストレッチしながら全力とぎたいとき

- 横型: 昼寝前後のゆったりタイムにおすすめ

- 傾斜型: 気分転換したいときの“遊び場”代わりに

猫は使わせられるより、選ばせた方がストレスが減るんよ。 “形の自由”があるだけで、満足度はグンと変わるけんね。

性格・年齢・好みに合わせた選択を

🐾 「うちの子に合うか?」が一番大事なんよ

最後に忘れたらいかんとが、「その猫に合っとるか?」って視点で選ぶことたい。

爪とぎ器のレビューやランキングも参考にはなるけど、 結局はその子の性格・年齢・体格・気分しだいで使うかどうか決まるけんね。

“猫ファーストの選び方”ができとるかどうかが、失敗しないコツなんよ。

🐾 年齢・性格別のおすすめタイプまとめ

ここで年齢・性格タイプ別におすすめできる爪とぎ器を比較した表をまとめてみたけん👇

| 猫のタイプ | おすすめ素材・形状 | 理由・特性 |

|---|---|---|

| 子猫 | 段ボール系/床置き横型 | やわらかく安全/姿勢が安定しやすい |

| 若くて活発な猫 | 麻・ジュート系/縦型/傾斜つき | 運動量に対応/刺激が強く発散しやすい |

| シニア猫 | 柔らかめ素材/低い位置の横型 | 負担が少なく、無理なくとげる |

| 慎重派・おっとり系 | 静音素材/床置きタイプ | 安心感重視/落ち着いて使える |

| 好奇心旺盛・遊び好き | 傾斜型/曲面コンビタイプ | 遊びながらとげて飽きにくい |

🐾 まずは「2本立て」で様子見が無難たい

「どれがいいかわからん」「最初から失敗したくない」って人には、 段ボール横型+麻の縦型の2本立てスタートがおすすめたい。

これは刺激のバランス・姿勢の選択肢・置き場所の自由度のどれをとっても優秀やけんね。

- 段ボール横型: リラックス・初心者向け・設置も楽

- 麻縦型: ストレッチ・マーキング・発散向き

最初のうちはどっちば多く使っとるか観察して、猫の好みに合わせて徐々に絞っていけばよかよ。

“最初に1つだけ選ぶ”より、“選ばせる余白”がある方が猫は安心するけんね。

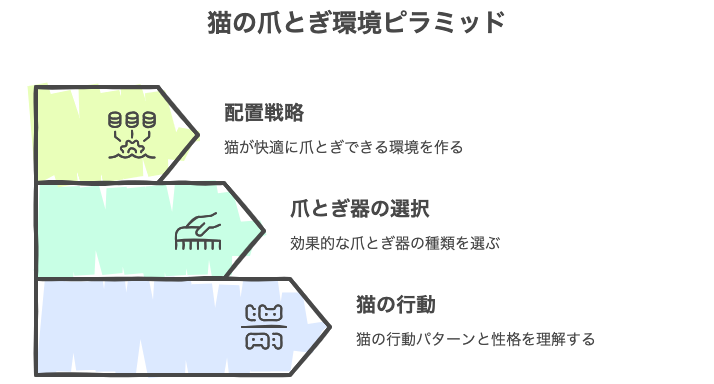

④ 実際に使ってよかった爪とぎ器とその配置術

ちび愛用!お気に入りのアイテムたち

🐾 朝は“縦とぎ”で1日が始まるとよ

まずちびがいちばんよく使うのが、キャットタワーの柱に巻きつけた麻素材の縦型タイプ。

寝起き直後にジャンプしてそのままガリガリととぐのが毎朝のルーティンになっとるんよ。

全身をグーンと伸ばしてストレッチ+爪とぎが同時にできるけん、 目覚めスイッチが入る感じなんやろね。

🐾 昼はカーブ型でくつろぎと一体化

それから日中はリビングの真ん中に置いとる段ボールのカーブ型をメインで使っとるっちゃ。

ここではとぐ → そのまま寝る → 起きてまたとぐっていう“サイクル生活”が定着しとる。

とぎ心地・角度・寝心地のバランスがちょうどよくて、まさに「拠点」になっとる感じたい。

- 背中を丸めた姿勢でフィット

- リビング中心=人の気配も感じやすい

- 軽くて動かしやすい/掃除も楽

🐾 ちびのお気に入り2種ば比較してみた

ここでちびが特によく使っとる2タイプの爪とぎ器ば、特徴を整理してみたけん👇

| タイプ | 特徴 | ちびの使い方 |

|---|---|---|

| 麻巻き縦型(タワー一体) | 省スペース/縦に全身伸ばしてとげる | 朝いちばんにジャンプしてとぐ/ストレッチ兼ねて使う |

| 段ボールカーブ型 | 寝ながらとげる/軽い/リビングに置きやすい | 日中の拠点化/とぐ→寝る→とぐのループ |

どれか1つに絞るより「行動に合わせた使い分け」ができる環境の方が、 猫にとってはよっぽど快適なんよ。

家のどこに置けば効果的?動線と相性を考える

🐾 「置き場所しだい」で使われるかどうか決まるとよ

まず押さえとってほしいのが、爪とぎ器は“どこに置くか”で使われるかどうかが決まるってこと。

せっかく良い素材・形状の爪とぎ器でも、猫の生活動線から外れた場所に置いたら見向きもされんこと、よくあるっちゃ。

“いつものルートに組み込む”ことが自然に使ってもらう最大のコツやけん、最初に配置ば考えることが大事たい。

🐾 気分転換ポイントの近くが狙い目やけんね

猫が「気分ば切り替えたい」ってときに自然と通る場所に爪とぎ器を置くと、使ってくれる確率がぐっと上がるとよ。

たとえば寝起き・ごはん後・見張りタイムのあとの移動ルートが狙い目っちゃね。

- 寝床のそば: 起きてすぐ“整えるルーティン”に入りやすい

- ごはんスペースの近く: 食後の切り替えスイッチとして

- 窓辺: 外を見張ったあとにそのままとげる

生活の中に「とぎたい場面」は何度もあるけん、行動の直後に置くのが正解なんよ。

🐾 「人目につく場所」が意外と使いやすいと

そして意外やけど、人からちょっと見える位置に置いた方が猫にとっても使いやすいって知っとった?

誰かに見られてる=安心・監視されとる=とぎやすいって構造になっとるけん、 「隅っこに置けば使う」は逆効果なこともあると。

| 設置場所 | 猫にとってのメリット | 使われやすさ |

|---|---|---|

| 寝床の近く | 起きてすぐに整え行動がとれる | ◎(習慣化しやすい) |

| 窓辺・出窓 | 監視タイム後の気分転換に最適 | ○(使われる頻度高め) |

| 人の通る場所(リビング・廊下など) | 注意されにくく、とぎやすい空気感 | ◎(存在感があるほど使われる) |

| 家具の裏・隅っこ | 隠れてとげる/安心はする | △(見向きもされんことが多い) |

“とぎたいタイミングに自然とそこにある”ってのが一番理想的な配置なんよ。 「とがせたい」より「とぎたくなる場所」に置くのがプロ猫使いの考え方たい。

多頭飼いなら「1匹につき1台」が基本

🐾 爪とぎ器は“共有前提”じゃストレスの元になるっちゃ

まず最初に知っとってほしかとが、猫にとって爪とぎ=縄張り主張の手段やってこと。

つまりその場所=自分の領域って感覚が強かけん、 そこを他猫と共有する=安心が奪われる可能性もあるっちゃ。

だから「1匹につき1台」は“甘やかし”やなく“必須条件”と考えた方がいいとよ。

🐾 性格・関係性しだいで必要台数はさらに増えることも

さらに気をつけたいのが、猫同士の性格・年齢差・上下関係。

これらがバランス取れとらんと、どちらかが遠慮して爪とぎ器を使えんままストレスを抱えてしまうこともあると。

- 性格が違う → 神経質な子が近づかなくなる

- 年齢差がある → 若猫がシニアの動線を邪魔する

- 上下関係が曖昧 → 取り合い・小競り合いが増える

このへんに心当たりがあるなら、爪とぎ器の数を2台→3台→4台と増やしてみるだけで、空気がガラッと変わることもあると。

🐾 それぞれの猫に“専用スポット”ば用意してあげて

ここで多頭飼いにおける爪とぎ器設置の考え方を、パターン別に整理した表を載せとくけん👇

| 猫の構成 | 推奨台数 | 設置の工夫 |

|---|---|---|

| 2匹/性格似とる | 2台(同じ種類でもOK) | 別の部屋 or 別の壁面に分散配置 |

| 2匹/性格・年齢が違う | 最低2台+予備1台 | 行動時間がかぶらんよう動線も分ける |

| 3匹以上 | 匹数分+共有用1台 | 拠点・通路・お気に入りエリアに分散 |

👉 多頭飼いのストレス対策については、 こちらの記事もぜひ参考にしてみてね。

⑤ 爪とぎ行動とうまく付き合うコツ

怒らず見守ることが信頼関係のカギ

🐾 爪とぎは“しつけ”で制御する行動じゃなか

まず押さえておきたいのが、猫の爪とぎは本能に根ざした自然な行動ってこと。

だからやめさせようとすること自体が猫にとってはストレスになってしまうんよ。

「ダメでしょ!」より「こっちならいいよ」が猫には伝わりやすい。それが信頼の基本たい。

🐾 否定より“選択肢”を与えるほうが効果的なんよ

ついソファや壁ばとがれたら叱ってしまいがちやけど、 叱られても猫は「なんでダメなのか」までは理解しきらんと。

それよりも「といでいい場所」を先にしっかり用意してあげるほうが、 自然と正しい行動ば覚えてくれるけんね。

- NG場所にだけ反応せず、OK場所を褒める

- 家具のそばに代替爪とぎ器を設置して誘導

- 怒る代わりに静かにその場から離す

猫は“環境で行動を学ぶ生き物”やけん、導き方しだいで信頼関係も深まるとよ。

🐾 「叱る育て方」と「導く育て方」の違いまとめ

ここで爪とぎへの対応の仕方で猫との関係がどう変わるかを、比較表にまとめたけん参考にしてみて👇

| 対応のしかた | 猫の受け取り方 | 信頼関係への影響 |

|---|---|---|

| 叱る/大声で注意する | 意味が伝わらず「怖い人」になる | 不信感が生まれる/隠れてとぐようになる |

| 静かにやめさせて移動させる | 「ここじゃない」をなんとなく覚える | 改善はするが不安は残りやすい |

| 代わりの場所を提示して褒める | 「こっちでといだらいいんだ」と学ぶ | 信頼・安心が積み重なる |

“怒ってやめさせる”より“導いて覚えさせる”。 これが猫との信頼関係を築く基本姿勢なんよ。

子猫のうちから場所とルールを教える

🐾 習慣は“早めに教えた方が楽”なんよ

次に大事なのが、子猫期から「ここでとぐと気持ちいい」と覚えさせることたい。

猫は自分のルーティンを自然と決める生き物やけん、 最初の習慣づけがうまくいけば、あとがぐっと楽になるっちゃ。

「最初が肝心」っていうのは猫との暮らしでも一緒なんよ。

🐾 タイミングと声かけで自然に誘導するのがコツ

とくにごはんのあと/遊び終わったあと/昼寝明けみたいに 猫が“気分の切り替え”をしたがるタイミングはベストなんよ。

そのときに優しく声をかけて爪とぎ器のそばに誘導するだけで、 だんだんと「ここがとぎ場所ばい」って覚えてくれると。

- 抱っこで近くまで連れて行く(無理強いはしない)

- 手で爪とぎ器を軽くトントンしてアピール

- とぎ始めたらすかさず褒める&撫でる

繰り返すことで、場所と行動が自然にセットになるけん、叱るよりこっちの方が効果的たい。

🐾 習慣化しやすいタイミング・誘導法まとめ

ここで子猫のしつけにおすすめの誘導パターンを タイミング・行動・ポイントで整理した表を見てみて👇

| タイミング | 誘導アクション | 習慣化ポイント |

|---|---|---|

| ごはんのあと | 器の横からそっと誘導/トントン | “食後の爪とぎ”が定着しやすい |

| 遊び終わったあと | 手で軽くこすって興味を引く | テンション高いうちに誘導 |

| 昼寝から起きた直後 | 起きた場所のそばに器を用意 | 目覚め=とぐが自然な流れになる |

👉 子猫のしつけ全体の流れについては、 こちらの記事も参考にしてみてね。

高さ・登れる環境があれば爪とぎも落ち着く

🐾 爪とぎ器だけやなく“登る場所”も大事なんよ

まず見落とされがちやけど、爪とぎ器を置くだけでは猫の気持ちは整いきらんことがあると。

猫って登って落ち着く/といで気分を切り替える/隠れてクールダウンっていう流れが自然なんよ。

“高さのある環境”があってこそ、爪とぎも本来の意味を果たせるっちゃ。

🐾 高さがあると“とぐ→整う”の流れが生まれる

たとえばちびは、キャットタワーの中段でといで→てっぺんに登って休憩→そのまま寝るって流れが完全に日課になっとる。

これは身体を動かすだけでなく、気持ちをリセットする動線になっとる証拠やね。

- 登る → 緊張をほぐす/優位なポジションで安心

- とぐ → 気分転換/整えるスイッチ

- 隠れる → 切り替え/ひとり時間を持つ

この一連の流れがあるだけで、猫の情緒はかなり安定するとよ。

🐾 「登れる環境あり・なし」で猫の変化を比較してみた

ここで登れる環境のある家と、ない家での猫の様子の違いを 比較表にしてまとめてみたけん👇

| 環境 | 猫の行動パターン | 精神状態・問題行動 |

|---|---|---|

| 登れる場所あり | 登る → とぐ → 休むのサイクルが自然にできる | 落ち着き◎/無駄鳴き・粗相が減る |

| 登れる場所なし | 寝るか動き回るかだけ/メリハリがない | 不安定/イライラ/夜間に暴れやすい |

| タワーあり/爪とぎなし | 登るはできるが“整う”行動ができん | ストレスが溜まりやすい/家具破壊につながる |

👉 高さと猫の安心行動の関係については、 こちらの記事でも詳しく紹介しとるけん参考にしてみてね。

⑥ 猫の爪とぎと“快適な環境づくり”まとめ表

| 章 | テーマ | 猫にとってのポイント |

|---|---|---|

| ① | 猫が爪とぎをする本当の理由 |

|

| ② | 爪とぎ器がないとどうなる? |

|

| ③ | 猫に合った爪とぎ器の選び方 |

|

| ④ | 実際に使ってよかった爪とぎ器とその配置術 |

|

| ⑤ | 爪とぎ行動とうまく付き合うコツ |

|

▶︎参考記事:猫が爪とぎをする理由は様々!飼い主なら知っておきたい習性と防止方法をご紹介(PetPro)