- 目次 -

- 1 ①【基本の理解】老猫の睡眠時間はどれくらい?

- 2 ②【正常 or 異常?】寝すぎ?寝なすぎ?判断の目安

- 3 ③【寝床の整備】老猫がよく眠れる環境の作り方

- 4 ④【睡眠と健康】“よく寝る”は元気の証?それとも…

- 5 ⑤【ちびのケース】年齢とともに変わる“眠り方”との付き合い方

- 6 ⑥【まとめ表】老猫の睡眠にまつわるチェックリスト

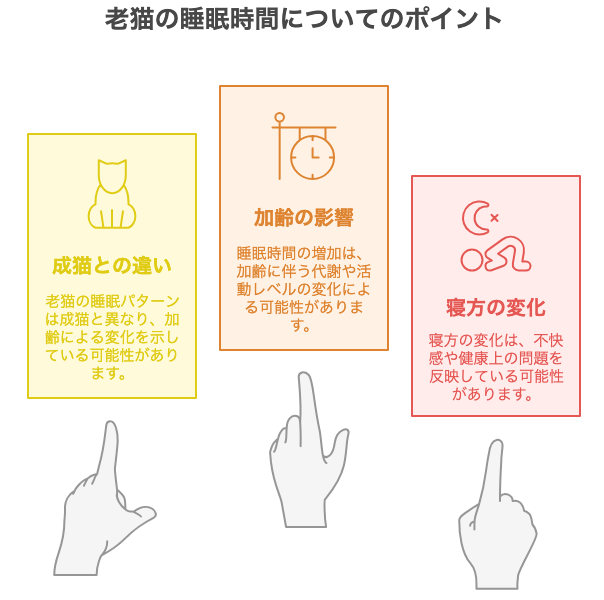

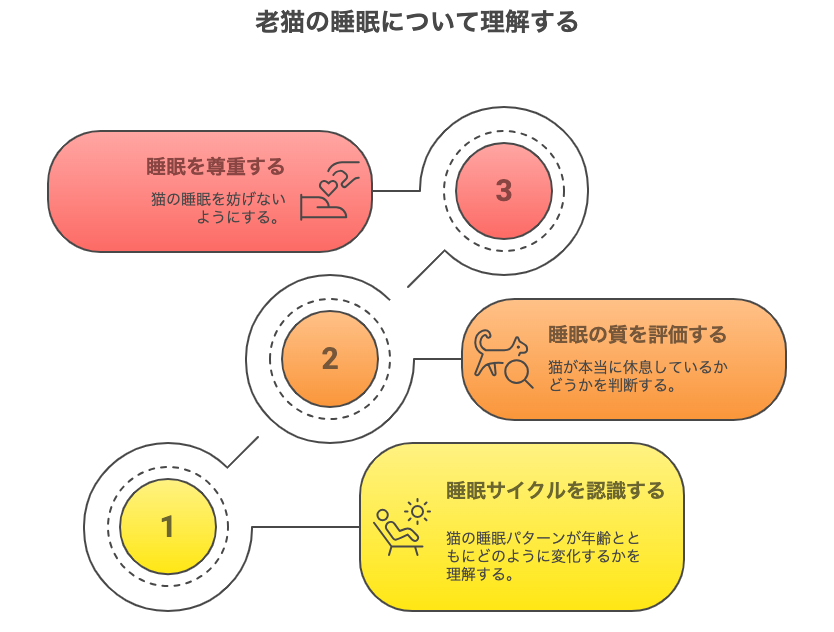

①【基本の理解】老猫の睡眠時間はどれくらい?

成猫と老猫の平均睡眠時間の違い

🐾 そもそも猫は1日の大半を寝て過ごす動物

まず押さえておきたいのは、猫はとにかく眠る動物ってことたい。

成猫でさえ、1日に12〜14時間は寝るのが普通やけん、 「うちの子、寝すぎじゃない?」と心配する必要はあんまりなかとよ。

特に日中は「半分起きて半分寝てる」みたいな浅い睡眠を取る時間が多いけん、 しっかり熟睡するのは夜〜明け方のことが多いんよ。

つまり、猫の「よく寝る」は、まず“正常の範囲”であることを前提に考えてみてね。

🐾 老猫になるとさらに睡眠時間は長くなる

次に大事なのは、年齢を重ねるごとに睡眠時間が伸びてくるということたい。

老猫になると16〜20時間寝る子も珍しくないと。

若い頃より運動量が減って、回復に時間がかかる分、どうしても「眠り」が増えるんよね。

うちのちびも、12歳まではメリハリのある生活をしとったけど、 今は午前も午後も、窓辺でずーっと寝てる日が多くなってきたと感じとるよ。

年齢ごとの目安はこんな感じ👇

| 年齢 | 平均睡眠時間 | 特徴 |

|---|---|---|

| 1〜6歳(成猫) | 12〜14時間 | 遊びと休息のバランス型 |

| 7〜12歳(中年猫) | 14〜16時間 | 昼寝が増えはじめる |

| 13歳以上(老猫) | 16〜20時間 | 活動時間が少なくなり、回復に時間がかかる |

🐾 睡眠時間だけで判断せず“寝方”にも注目を

とはいえ、「たくさん寝てるから安心」と決めつけるのも危ないとよ。

寝てる時間が長くても、「眠りの質」が悪かったり、寝方に違和感があることもあるけん要注意たい。

たとえば、こんな変化は見逃さんように👇

- 香箱座りじゃなく、体を横に崩して寝る

- 寝息が荒い・止まりそう・浅く早い

- 声をかけても反応が鈍い・すぐ起きない

ちびの場合は、姿勢を変えずに同じ場所で長時間寝るようになった日があって、 「なんかおかしいかも」と思って検診を受けた結果、腎臓の数値にちょっとした異常が見つかったと。

つまり、大切なのは「どれだけ寝るか」じゃなくて「どう寝てるか」を見極めることやけんね。

なぜ寝る時間が長くなるのか?加齢の影響とは

🐾 回復に時間がかかる体になってくる

次に理解しておきたいのが、なぜ老猫になるとこんなにもよく寝るのか?ということたい。

まず理由のひとつは、体力の消耗に対して回復が追いつかなくなるからやね。

若い頃はちょっと昼寝するだけで元気が戻ってきよったのに、 歳を重ねるとしっかり眠らんと疲れが残ってしまうんよ。

たとえば、ちびも以前は30分ほど寝たらシャキッと活動再開しとったけど、 今では1〜2時間寝ないと動こうとせんことも多くなったとよ。

こうした変化は決して悪いことやなくて、

「長く寝る=体がちゃんと回復する時間を求めとる」ってことばい。

🐾 代謝や内臓の動きもゆっくりになる

次に注目したいのが、加齢による代謝機能の低下たい。

体の中の働きも年齢とともにゆっくりになって、食後に動けない/消化に時間がかかるといったことが増えてくるっちゃん。

ちびも最近は、

- 食後にすぐ寝床へ直行

- ごはんのあと2〜3時間は動かない

- 水を飲んだあとにしばらく固まるようにじっとしてる

こんな様子が日常的になってきたと。

これも身体が“ゆっくり動こう”としている自然な反応やけん、無理に動かしたりせんことが大切たい。

🐾 脳の働きもゆるやかになっていく

そしてもうひとつ見逃せんのが、脳の働きそのものもゆっくりになるということたい。

刺激に対する反応が遅くなったり、ちょっとしたことでも疲れやすくなったりするんよ。

ちびも、

- 名前を呼んでも反応が2〜3秒遅れる

- お気に入りのルートを忘れて別の道から移動する

- 寝床の場所を一瞬探してフリーズする

こうした行動が出てきた時期と、睡眠時間が増えた時期がほぼ一致しとるっちゃん。

つまり、たっぷり眠るのは“体と脳のメンテナンス時間が必要になった証拠”とも言えるとよ。

「寝てばかり」と思うんじゃなくて、眠ることが今の身体にとっての最優先タスクなんやって受け止めてあげよう。

以下に老猫が眠る理由をまとめた一覧も載せとくけん、参考にしてみて👇

| 眠る理由 | 背景・しくみ | 見守るポイント |

|---|---|---|

| 体力回復のため | 運動後に疲労が残りやすくなる | 寝たあとの動きや反応をチェック |

| 代謝の低下 | 内臓の働きが遅くなり、休息が必要に | 食後の寝方・起き方に注目 |

| 脳の活動リズムの変化 | 刺激処理が遅くなる/不安が増える | 名前の呼びかけや反応のズレを記録 |

「長く寝るようになった=不安」じゃなく「今のちびの自然な変化」やと受け止めて、無理なく見守っていこうね。

若い頃との「寝方の違い」に注目しよう

🐾 姿勢の変化は「ただの癖」じゃないかもしれん

そして最後に意識してほしいのが、“寝方そのもの”の変化に気づけるかどうかたい。

寝る時間が長いか短いかだけじゃなく、“どういう姿勢で寝ているか”も体調の大きなヒントになるとよ。

たとえば、こんな変化が見られたら要チェックばい👇

- 香箱座り → 横に崩れた姿勢で寝るようになった

- 同じ場所で長時間まったく動かない

- 顔を伏せて寝る/あごをつけて寝る

これらは筋力低下・関節痛・だるさ・内臓の不調のサインになっている場合もあるけん、見逃さんようにね。

🐾 ちびにも現れた“寝方の変化”

うちのちびも、前まではきっちり香箱座りで昼寝しとったとよ。

それが最近は体を崩して横にベターッと寝ることが増えて、「あれ、なんか違うな?」って気づいたんよ。

最初は「楽な姿勢を選んでるだけかな?」と思って見とったけど、

数日後に食欲がちょっと落ちてて、水の飲み方も減っとることに気づいて病院へ連れて行ったばい。

結果は軽度の脱水。点滴だけで済んだけん、ほんとに早めに動いてよかったと実感したっちゃん。

こうやって「いつもと違う寝方」への気づきが命を守る第一歩になることもあるけん、毎日の観察は本当に大事やね。

🐾 寝方・寝息・起き方をセットで見よう

寝方の違いに注目するなら、以下の3つはセットで見ておくのがおすすめたい👇

| 観察ポイント | チェック内容 | 異常が疑われる場合 |

|---|---|---|

| 寝方 | 姿勢・崩れ方・寝返りの有無 | 関節痛/筋力低下/体のだるさ |

| 寝息 | 浅い・速い/音がする/止まりそうになる | 呼吸器系の不調/脱水/ストレス |

| 起き方 | すぐ起きるか/ふらつきがないか | 脱水/低血圧/神経系の異常 |

「いつもの寝方とちょっと違う」に気づけるかどうかで、対処のタイミングは大きく変わってくるとよ。

だからこそ、毎日ちょっとずつ観察を積み重ねる習慣が、命を守る行動につながるんやけんね。

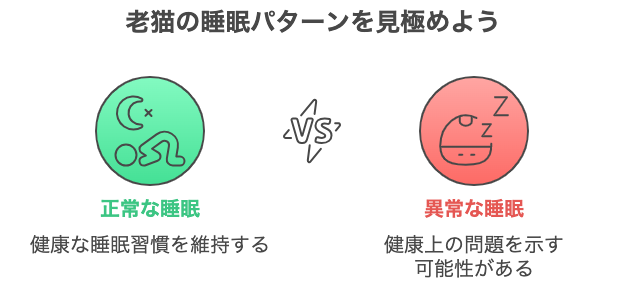

②【正常 or 異常?】寝すぎ?寝なすぎ?判断の目安

「寝すぎ」なのか「よく寝るだけ」なのかの判断基準

🐾 老猫がたくさん眠るのは自然なこと

次に気になるのが、「うちの子、寝すぎてないかな?」という疑問やね。

でも実際のところ、老猫がよく眠るのはごく自然な生理現象たい。

長く寝る=異常ではないという前提で見ることがまず大切やけんね。

とはいえ、眠ってる時間だけで判断するのはNG。

「どれだけ寝るか」より「どう寝てるか」「他の行動とセットでどう変わってるか」がポイントになるとよ。

🐾 「いつもと違う」には要注意

重要なのは、急な変化やいつもと違うリズムが出てきたとき。

たとえば、こんなケースは見逃したらいかんばい👇

- 昨日まで元気に動いていたのに、今日は1日中寝たまま

- ごはんを残す+寝続けるというセットが続く

- 寝起きにふらつき・立ち上がりの遅れが見られる

ちびも以前、「トイレ→水→寝る→またトイレ→また寝る」というループが続いた日があったとよ。

そのときに感じたちょっとした違和感がきっかけで病院に行ったら、軽度の脱水+腎臓の数値がやや高めという診断やった。

結果的にすぐ点滴で落ち着いたけど、早めに気づいて動けたことが本当に良かったと思っとる。

🐾 「寝すぎ」かどうかを見極めるチェック表

以下の表で、「寝すぎかも?」と思ったときの見極めポイントを整理しとくけん参考にしてね👇

| 観察ポイント | 正常の範囲 | 要注意な状態 |

|---|---|---|

| 睡眠時間 | 16〜20時間/寝起き後に活動あり | 20時間以上+ずっと同じ場所で寝たきり |

| ごはん・水分 | 食べる・飲む・出すができている | 食欲低下+寝続ける/水を飲まずトイレも減る |

| 寝起きの様子 | すぐに立ち上がる/スムーズな動き | 反応が鈍い/立ち上がりが遅い・ふらつきあり |

寝ることが悪いんじゃなくて、“いつもの寝方と違う”が要注意サインやけん、 毎日ちょっとずつ見守るのがいちばんの予防になるとよ。

あまり寝ない/起きてばかりのときに考えられること

🐾 「老猫なのに寝ない」はそれだけで異常かもしれん

逆に、「老猫なのにあまり寝てない」「やたらと起きて歩いている」という場合も注意が必要たい。

一般的には年齢を重ねるほど寝る時間は長くなるはずやけん、 極端に起きてばかり/落ち着かない様子が見られるときは要警戒ばい。

こんな行動が出てきたら、何かしらの不調を疑ってみて。

- 夜中に家の中をウロウロ歩き回る

- 大きな声で鳴く・鳴き止まない

- 寝床に何度も入っては出るのを繰り返す

これらは認知症の初期症状や痛み・不安による睡眠障害の可能性があるとよ。

🐾 ちびにもあった“そわそわ夜行動”

ちびも13歳を過ぎたころ、ある日夜中に落ち着かず何度も寝床を出入りするようになったと。

「トイレ→水→ウロウロ→ソファの裏へ」みたいなルートを繰り返してて、 さすがにこれはおかしいと思って病院へ連れていったばい。

診察結果に大きな異常はなかったけど、先生に「夜の興奮状態は認知機能のサインかも」と言われたっちゃん。

そこからは夜間の照明を調光式に変更/寝る部屋は静か+暗め+柔らかい寝床という風に環境を見直して、 今ではぐっすり眠ってくれる夜が増えてきたとよ。

🐾 あまり寝ないときに考えられる原因と対策

以下の表に、「あまり寝ないときに考えられる原因」と対策をまとめとるけん参考にしてね👇

| 状態・様子 | 考えられる原因 | 対策のヒント |

|---|---|---|

| 落ち着かず歩き回る | 認知機能の低下/不安/軽い痛み | 照明・寝床・生活音を見直す |

| 夜中に大声で鳴く | 夜間不安症/トイレの不快感 | トイレ位置・照明・声かけで安心を |

| 寝床に何度も出入りする | 寝床の不快/気温・湿度が合っていない | 寝具の素材や置き場所を調整 |

「寝すぎ」だけじゃなく「寝なさすぎ」も同じくらい体からのSOSやけん、 普段との“違い”を見逃さずに受け止めてあげようね。

寝方・寝相・寝息に出る体調サイン

🐾 寝方や寝息には“異常のヒント”が隠れとる

そして見逃されがちなんが、寝相や寝息に出る異変たい。

寝ているときの姿勢や呼吸のリズムは、体の状態をダイレクトに反映するとよ。

次のような様子があれば要注意ばい👇

- 体をピクピク震わせている

- 寝息が浅い・速い・不規則

- 息を止めたような静寂がある

これらは神経系の反応・呼吸器の負担・痛み・脱水など、様々な原因が考えられるけん、放置せんようにね。

🐾 ちびの「ヒューヒュー寝息事件」

ちびにも一度、寝息がヒューヒュー聞こえて、体がわずかに震えていたことがあったと。

最初は「夢でも見よるんかな?」と思って様子を見とったけど、 よく見ると寝返りもうたん・目も閉じっぱなし・体も温かいまま。

でもなんかいつもと違うと直感して病院に連れて行ったばい。

診断は軽い気道の炎症+乾燥による呼吸ストレスとのこと。

加湿器を導入したらすぐに改善して、今ではそういう寝息は出んくなったとよ。

こういう「音や細かい動きに気づけるかどうか」が命を守ることにつながるけん、眠ってても目と耳は働かせとこうね。

🐾 「寝方・寝息・寝起き」でセット観察しよう

判断が難しいときは、3つの観察軸を意識すると分かりやすくなるばい👇

| 観察ポイント | チェック内容 | 要注意な状態 |

|---|---|---|

| 寝方 | 丸くなってるか/体を崩して寝てるか | 横に倒れたまま動かない/反応がない |

| 寝息 | リズムが安定してるか/音がしないか | ヒューヒュー音/速い・浅い/途中で止まる |

| 起き方 | スムーズに起き上がるか | ふらつき/起きてもじっとしたまま動かない |

「眠ってる=元気」じゃないこともあるけん、 静かな時間こそ、しっかり観察してあげてね。

あわせて以下の記事も参考にしておくと安心たい👇

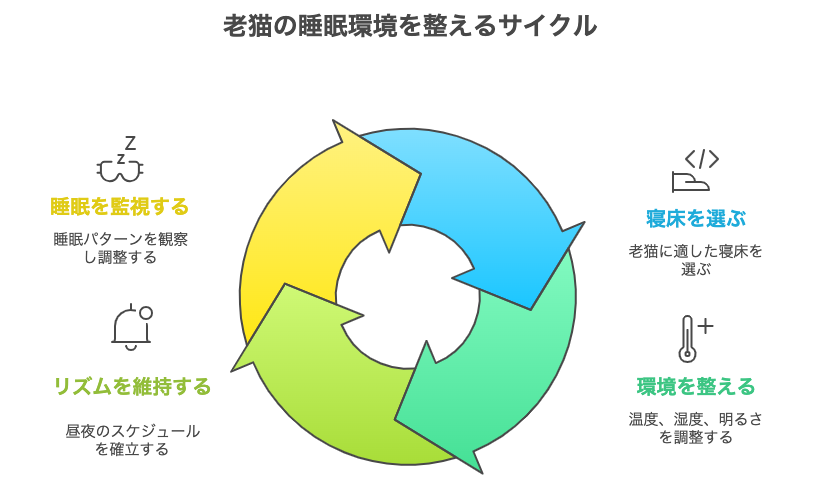

③【寝床の整備】老猫がよく眠れる環境の作り方

静かな場所・落ち着く場所の選び方

🐾 老猫にとって“落ち着ける場所”は健康の土台

まずはじめに意識してほしいのが、猫が「安心して眠れる空間」を用意するということたい。

若い頃はどこでも平気で寝てた子でも、老猫になると聴覚・神経が敏感になってくるけん、 ちょっとした音や気配でも目を覚ましてしまうようになるとよ。

特に生活音(テレビ・掃除機・キッチンまわり)が頻繁に発生する場所は、 老猫にとっては安眠の妨げになりやすいけん、避けた方が安心ばい。

🐾 ちびは「静かな和室」を選んだ

ちびも若い頃は、リビングの真ん中でごろ寝しとってもまったく気にせんタイプやったとよ。

でも13歳を過ぎたあたりから、人の動きが気になるようになってきて、 いつの間にか自分で和室のすみっこに移動して昼寝するようになったと。

「ここなら誰も来ん」「ここなら音が気にならん」っていう、ちびなりの選択やったんやと思うっちゃん。

それに気づいてからは、そのスペースに毛布・低反発ベッド・水皿を配置して、 今はそこがちびの“昼寝の聖域”になっとるばい。

猫の行動を観察して「猫が選んだ場所に寝床を設ける」のがいちばんやさしかケアたい。

🐾 「落ち着ける場所」のチェックポイントまとめ

以下に、老猫が安心して眠れる“静かな寝場所”をつくるポイントをまとめたけん参考にしてね👇

| チェックポイント | 理由・効果 |

|---|---|

| 人の出入りが少ない場所に設置 | 生活音・人の気配にストレスを感じにくくなる |

| テレビ・家電・通路から離す | 音・振動・動きによる覚醒を防ぐ |

| 「猫が選ぶ場所」を優先する | 猫自身が安心できる場所で寝るほうが熟睡しやすい |

“安心して寝られる場所”を持ってる猫は、体調の回復スピードも違うけん、 「寝床はここ」と決めつけず、柔軟に選ばせてあげようね。

温度・湿度・明るさに配慮した寝床づくり

🐾 老猫は「ちょうどいい環境」を自分でつくれん

次に整えてあげたいのが、寝る空間の“快適さ”そのものたい。

老猫になると体温調節が苦手になってくるけん、 室温や湿度がちょっと崩れるだけでも、体調を大きく崩してしまうことがあるとよ。

とくに注意したいのは、こんな環境変化👇

- 冬の床からの冷え

- 夏の冷房による乾燥と冷風直撃

- 湿気や結露による寝具のジメジメ

こうした変化を猫は自分でコントロールできんけん、「寝床の環境管理」は完全に人間の役割たい。

🐾 ちび愛用の快眠ベッド

ちびも昔はフローリングでそのまま寝てたけど、今はふちあり+低反発+あたたか素材が必須ばい。

愛用してるのがコレ👇

🛒 低反発×洗える!猫用シニアベッド(丸型・滑り止め付き)

さらにベッドの下に断熱マットを1枚敷くだけで、 冬でも冷えずにぐっすり眠れて、トイレの失敗も減ったっちゃん。

昼は日が差す窓辺+ブラインド調整、 夜はやや暗めの静かな場所に寝床を移すようにしてから、 眠りのリズムも安定してきたと実感しとるよ。

🐾 快適な寝床づくりの基本ポイントまとめ

以下に、快適な寝床環境をつくるための要点を整理したけん参考にしてね👇

| ポイント | 理由・効果 |

|---|---|

| 床冷えを断熱マットで防ぐ | 底冷えによる体調不良・トイレミスを予防 |

| 空調が直接当たらない配置にする | 冷風・乾燥による脱水や咳を防ぐ |

| 明るさを時間帯で調整する | 昼は日光、夜は暗さを感じることで体内時計を整える |

「寝床の環境を整える=健康寿命を延ばす」という気持ちで、ちょっとの工夫から始めてみてね。

昼夜逆転のリズムを整える方法

🐾 老猫は体内時計がくるいやすくなる

そして忘れたらいかんのが、昼夜の生活リズムたい。

老猫になると体内時計(サーカディアンリズム)が乱れやすくなるけん、 昼間によく眠りすぎて、夜に目が冴えてしまう「昼夜逆転」になりやすいとよ。

こんな行動が見られたら、昼夜逆転を疑ってみて👇

- 夜中にウロウロ歩き回る/鳴く

- 昼はずっと静かで起きてこない

- 寝床を何度も移動して落ち着かない

これらは認知症や不安のサインと重なって現れることもあるけん、無視せず整えてあげる必要があるとよ。

🐾 ちびも夜型になりかけた時期があった

ちびも13歳を過ぎたころ、ある時期に夜中にトイレ→水→鳴く→寝床を移動という動きを毎晩くり返しよったと。

最初は「今日は落ち着かんな〜」で済ませてたけど、2〜3日続いたときに、 これは何かおかしかも?と気づいて対策を始めたばい。

取り入れたのは、こんな対策👇

- 日中は窓辺でしっかり日光浴をさせる

- 寝てても声をかけて刺激を入れる(起こさない程度)

- 夜は照明を落として静かに過ごす

その結果、数日で夜は静かに寝る/昼に軽く活動するというバランスが戻ってきたとよ。

🐾 昼夜リズムを整えるポイントまとめ

以下の表に、老猫の昼夜逆転を防ぐ/戻すための基本ポイントをまとめたけん、チェックしてみて👇

| 時間帯 | やること | 狙い・効果 |

|---|---|---|

| 午前〜午後 | 日光浴・声かけ・軽い遊び | 体内時計リセット/夜に眠気を引き出す |

| 夕方〜夜 | 部屋を静かに/明かりを暗めに | 睡眠ホルモン(メラトニン)分泌を促す |

| 深夜〜早朝 | 音・動き・光の刺激を避ける | 夜間の興奮を抑え、安心して眠れる空間に |

「寝たいときに寝かせる」だけじゃなくて、「心地よく夜を迎える環境づくり」を意識することが、老猫のQOLを守る鍵やけんね。

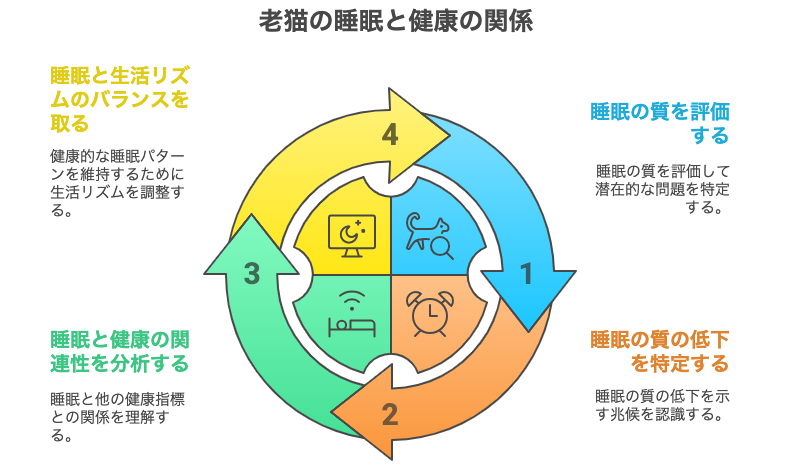

④【睡眠と健康】“よく寝る”は元気の証?それとも…

睡眠の質が落ちるとどうなる?

🐾 「寝てるから元気」は思い込みかもしれん

まず押さえておきたいのが、「たくさん寝てる=元気」ではないということたい。

たとえ長時間眠っているように見えても、実は浅い眠りを繰り返しているだけだったり、 身体がしんどくて動けないだけというケースもあるとよ。

つまり、見た目の「寝てる」に惑わされず、“眠りの質”に目を向けることが大事なんよ。

🐾 睡眠の質が悪くなると起きる影響とは

睡眠の質が悪くなると、猫の身体にはいろんな悪影響が出てくるとよ。

たとえば👇

- 回復力が落ちて、疲労がたまりやすくなる

- 筋肉や内臓の修復がうまく進まなくなる

- 生活リズムが崩れて、さらに眠れなくなる

こうなると、どんどん体力が落ちて、「寝てるのに元気がない」状態になってしまうんよ。

ちびも13歳すぎてから、眠ってる時間は増えたのに、寝起きの反応が鈍くなった/寝る場所を変えまくるといった変化が見え始めたと。

🐾 質の悪い眠りを見抜くポイント一覧

以下のような行動や反応が見られたら、睡眠の質が落ちているかもしれんけん、早めにチェックしてみて👇

| チェックポイント | 見られる変化 | 考えられる影響 |

|---|---|---|

| 寝息 | 荒い・浅い・止まりそうになる | 呼吸器の不調/ストレス/乾燥 |

| 寝方 | 何度も場所を変える/崩れた姿勢で寝る | 関節痛/不快感/落ち着けない環境 |

| 寝起き | 反応が鈍い/起きてもぼーっとして動かない | 慢性疲労/代謝低下/脳機能の低下 |

ちびも、ある日寝息が浅くて途中でピクッと動くことが続いたときは、すぐに記録して先生に相談したっちゃん。

その結果、「加湿不足+夜間の室温が低すぎたかも」と言われて、 寝床の向きと加湿器の設定を見直したら改善したとよ。

眠り方・寝息・寝起きの様子── この3点をセットで見てあげると、今の体の状態が見えてくるばい。

慢性的な眠りすぎが引き起こす問題とは

🐾 動かない時間が続くと筋力がどんどん落ちていく

次に知っておきたいのが、「眠りすぎ」が体に与える悪影響についてたい。

まずはじめに起きるのが、筋力の低下やね。

動かない時間が長くなることで、関節・筋肉・バランス感覚すべてが鈍ってくるとよ。

たとえば👇

- ジャンプをしなくなる

- 階段の昇り降りが不安定になる

- 足まわりの筋肉が目に見えて細くなる

ちびも最近は、キャットタワーの最上段までは行かずに中段で満足しとることが増えたと。

よく見ると後ろ足の太ももが前よりちょっと細くなったような気がして、 意識的に床からソファへの動線にスロープを置くようになったっちゃん。

🐾 睡眠とともに生活リズム全体が乱れやすくなる

さらに、眠りすぎによって生活リズムが崩れるという点にも要注意たい。

こんな流れに心当たりはない?👇

- 昼間に寝すぎて夜中に活動を始める

- ごはんの時間が毎日バラバラになる

- トイレを我慢して寝続けるようになる

こうなると“眠ること”そのものが健康を損なう原因にもなってしまうけん、 「寝かせておけば安心」と思わずに、全体のリズムも見てあげてね。

🐾 「寝る→起きる→食べる→出す」のサイクルが成り立ってるか

結局のところ、大事なのは「睡眠」と「生活」のバランスばい。

以下の表に、日常の健康サイクルがどうなっているかを簡単にチェックできる項目をまとめといたけん活用してね👇

| 行動 | 正常な状態 | 乱れがちなパターン |

|---|---|---|

| 寝る | 昼と夜の睡眠にメリハリあり | 1日中寝てばかり/夜に覚醒 |

| 起きる | スムーズに起きて軽く活動 | ぼーっとして動かない/ふらつき |

| 食べる・出す | 食事・トイレのリズムが安定 | 寝てばかりで食事や排泄を忘れる |

「寝る→起きる→食べる→出す」が一連の流れで回っているか── このサイクルが保たれていれば、少し長く寝ていてもそこまで心配はせんでよかよ。

体調と睡眠を一緒に見る習慣をつけよう

🐾 「寝てるだけ」で判断しない視点が大事

最後に意識してほしいのが、睡眠を単体で切り離して考えないということたい。

「今日はよく寝てるな」と感じたら、セットで「食欲は?トイレは?反応は?」まで見て判断してほしいと。

逆に、「なんかソワソワして寝ないな…」と思ったら、寝床の環境・気温・明るさ・不快感など、観察の範囲を広げてみてね。

つまり、睡眠は“体全体のサイン”とリンクしてるって意識を持つのが老猫ケアではいちばん重要ばい。

🐾 ちびの日記習慣が功を奏した

ちびの場合も、寝る時間・ごはん・トイレ・鳴き方の様子を毎日簡単にメモするようにしてから、 小さな変化にもすぐ気づけるようになったと実感しとるよ。

実際に記録してる内容はこんな感じ👇

- ごはんを残した日 → その日はいつもより長く寝てた

- 寝起きに反応が鈍い日 → 夜中に何度も水を飲んでた

- トイレ回数が少ない日 → 寝床が暑かった可能性あり

1日の様子を点ではなく「線」で見る」意識を持つことで、早期発見にもつながるけんね。

🐾 睡眠+セットで見るとよい体調のサイン一覧

以下に、睡眠とあわせて見ておきたい体調のサインと、それを組み合わせてどう判断するかを整理した一覧をまとめたけん参考にして👇

| 合わせて見るべき行動 | チェックポイント | 判断のヒント |

|---|---|---|

| 食欲 | 完食スピード/残す量 | 寝すぎ+食欲低下なら内臓の負担も視野に |

| トイレ | 回数・におい・粗相の有無 | 寝てばかりでトイレが減っている場合は要注意 |

| 鳴き方・反応 | 呼んだときの反応/声のトーン | ぼんやり・鈍い場合は疲労や認知機能も疑う |

「眠ってる=健康」ではなく、「眠り+〇〇」で全体を見る」── この視点が身につけば、小さな変化にもすぐ気づけるようになるとよ。

あわせて、以下の記事にも目を通しとくと理解がさらに深まるばい👇

🔗 老猫が長生きするためにできること|今日からできる12のヒント

⑤【ちびのケース】年齢とともに変わる“眠り方”との付き合い方

ちびが変わってきた睡眠のサイクル

🐾 若い頃は“動いて寝る”の繰り返しやった

まず前提として、ちびはバランス型の生活スタイルやったとよ。

寝る→遊ぶ→ごはん→また遊ぶ→昼寝、というリズムで、 活動と休息をバランスよく繰り返すタイプの猫やったんよね。

特に朝は、ごはんのあとにじゃらしを振れば全力ダッシュ。

午後はお昼寝。夕方になるとまた窓辺で外を眺める── そんな1日を過ごしてた時期が長かったばい。

🐾 12〜13歳から“寝て回復”するサイクルに変化

ところが12歳を過ぎた頃から、ちょっとした変化が出始めたと。

朝ごはんのあと、以前ならすぐに動き出してたのに、 最近はごはん→静かな場所に直行→2〜3時間ぐっすりが定番になったんよ。

ちびの生活リズムは、こんなふうに変化していったばい👇

| 時期 | 生活サイクル | 特徴 |

|---|---|---|

| 〜12歳頃 | 寝る→遊ぶ→ごはん→また遊ぶ→寝る | 活動的で全体的にテンポが早い |

| 13〜14歳 | ごはん→長く休む→少しだけ活動→また寝る | “動く”より“整える”が増える |

| 現在 | 食後の長めの休息+日向ぼっこでゆっくり | 短い動き・静かな選択が目立つ |

🐾 「よく寝るようになった」の裏にある意味

ちびがよく寝るようになった=老化と思うかもしれんけど、 実際には“体を整える時間が必要になった”ってだけなんよね。

寝る時間が増えても、ごはんを食べて/静かにして/落ち着いてるなら、そこまで心配せんでも大丈夫。

むしろ気にすべきは👇

- 寝てるのに反応が鈍い

- 寝方が明らかに不自然

- 起きた後にふらつく

こういうポイントを押さえて見守るようにすれば、 ちびのような“変化に気づいて合わせてあげるケア”ができるようになるばい。

見た目ではわからない「眠り方の質」の変化

🐾 「寝てるように見えても、実は眠れてない」こともある

そして次に意識したいのが、「寝てるように見える=ちゃんと眠れてる」わけじゃないってことたい。

猫はもともと浅い眠りを繰り返す生き物やけど、睡眠の質が下がると回復力や免疫力にも影響するとよ。

特に老猫になると、以下のような「眠れてないサイン」が増えてくるんよ👇

- 寝返りばかりしている

- すぐ目を覚ます/周囲の音に敏感

- 寝息が浅い・不規則

これらはすべて、「眠りが浅い・深く休めてない」状態かもしれんけん、見逃さんようにしてね。

🐾 ちびも“静かすぎる眠り”でヒヤッとしたことがある

ちびも、ある日体を横に崩したまま、ピクリともせずに寝てる姿を見て、思わずヒヤッとしたことがあったと。

呼吸してるのか分からんくらい静かで、「え、ちび…?」って本気で焦えた瞬間やったばい。

でも近づいてよく見ると、寝息は安定していて、顔の筋肉もリラックスしてて── そこでやっと「あ、これは“深く眠れてる状態”なんやな」って安心できたっちゃん。

それからは、ちびが「どんな姿勢で」「どんなリズムで」「どのくらい寝てるか」を、ちゃんと意識して観察するようにしとる。

🐾 “寝ているようで寝ていない”状態を見抜くコツ

以下の表は、「寝方の質」を見極めるために役立つ比較リストばい👇

| 観察項目 | 正常な眠り | 質の悪い眠りの可能性 |

|---|---|---|

| 寝返り | 数時間に1回ゆったり動く | 数分おきに小さくピクピク動く |

| 寝息 | 安定した音/深くゆったり | 浅くて速い/途中で止まりそうになる |

| 寝起き | すぐに起きて軽く伸びる・動く | ぼんやり・ふらつき/しばらく動かない |

「寝てる」だけじゃ見抜けない変化に気づけるかどうかが、日々のケアの分かれ道やけんね。

姿勢・呼吸・起き方の3点セットを、観察の習慣に取り入れてみてほしいばい。

無理に寝かせない・起こさないケアの工夫

🐾 睡眠時間を“管理”するのではなく“尊重”する

最後に意識しておきたいのが、老猫の睡眠は「管理するもの」じゃなく「守るもの」という視点たい。

若い頃のように、「いま構いたいから」「起きてるうちに撫でとこう」という関わり方は、 年を重ねた猫にとってはストレスや負担になってしまうこともあるとよ。

だからこそ、「眠っている時間は回復の時間」としてそっとしておく配慮が、老猫ケアの基本になるばい。

🐾 ちびにも“構われたくない時間”ができた

ちびも昔は、寝てるときに声をかけたり撫でたりしてもすぐに甘えて反応してきとったと。

でも13歳を超えてからは、寝てるときは完全に「そっとしておいてほしいモード」になったと感じとる。

今ではこんなルールで関わっとるばい👇

- 寝てるときは撫でない/起きてくるまで待つ

- 起きたら「おはよう」とだけ声をかける

- スキンシップは本人が近づいてきたときだけ

こうすることで、ちびは安心して眠れて、安心して起きてくるようになったと実感しとるよ。

🐾 睡眠の“邪魔にならない関わり方”まとめ

以下に、寝ている老猫への適切な関わり方とNG例を整理しといたけん参考にして👇

| シーン | やっていいこと | 避けたい行動 |

|---|---|---|

| 寝てるとき | 静かに見守る/離れたところから声だけかける | 無理に撫でる/抱き上げる/大きな音を立てる |

| 起きかけのとき | 「おはよう」「元気やね〜」と軽く声かけ | すぐに触る/起き上がる前にごはんや用事を持ち込む |

| 深夜・明け方 | 部屋を暗く保ち静かな空間にする | テレビやスマホの光を当てる/音で起こす |

「構ってあげたい」と「休ませてあげたい」のバランスを取る── それが、今のちびにとっての最高の安心材料やけんね。

⑥【まとめ表】老猫の睡眠にまつわるチェックリスト

| カテゴリ | チェック項目 | 見るべきポイント | 対策・対応 |

|---|---|---|---|

| 睡眠時間 | 16〜20時間/寝すぎ・寝なさすぎ | 昨日との違いがあるか/生活リズムが崩れていないか | 記録をつけて変化を見える化する |

| 寝方・寝息 | 寝息が浅い・ピクピク動く | 姿勢・呼吸・寝返りの有無をチェック | 必要なら病院へ/寝床の湿度・温度調整 |

| 寝床環境 | 場所・明るさ・温度・湿度 | 静かで安心できるか/冷風・直射日光が当たらないか | 断熱マット・低反発ベッド・照明調整など |

| 生活リズム | 昼夜逆転/ごはんやトイレのタイミング | 「寝る→起きる→食べる→出す」ができているか | 日中に日光を浴びさせ、夜は暗く静かに |

| 関わり方 | 寝てるときの接し方/構いすぎ | 起こしてないか/安心して寝ていられるか | 声かけ中心・スキンシップは猫から来たときに |

▶︎参考記事:シニア猫だからこそ、元気でいて欲しい 健康寿命を延ばすために気をつけたいポイント(PEPPY)