- 目次 -

- 1 ① 老猫が点滴を受ける場面とは?

- 2 ② 点滴にはどんな種類があるのか?

- 3 ③ 通院点滴と在宅点滴、どっちがいい?

- 4 ④ 点滴にかかる費用と継続負担

- 5 ⑤ 点滴と向き合うときの心構え

- 6 ⑥ 通院と点滴ケアに関する総まとめチェックリスト

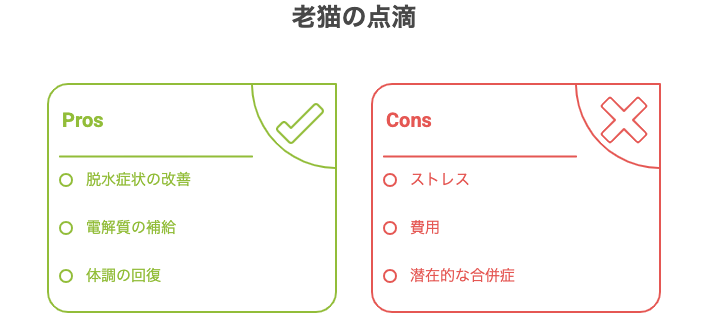

① 老猫が点滴を受ける場面とは?

慢性腎臓病による水分不足

🐾 まず、なぜ慢性腎臓病になると脱水するのか?

老猫に多い慢性腎臓病(CKD)は、腎臓の“ろ過機能”がゆっくりと衰えていく病気たい。

この機能が落ちてくると、飲んだ水を体内に保持できずにそのまま尿として出てしまうけん、 いくら水を飲んでも体の中はずっと脱水状態になってしまうと。

結果として、血液がドロドロになったり、内臓に負担がかかったりして悪循環が始まるんよ。

🐾 次に、放っておくとどうなるのか?

この脱水を放置してしまうと、以下のような症状が現れやすくなるっちゃん👇

| 症状 | 状態のイメージ |

|---|---|

| 食欲不振 | 脱水による消化機能の低下・気持ち悪さ |

| 嘔吐 | 老廃物が溜まって吐き気を引き起こす |

| ぐったりする | 電解質バランスが崩れて全身がだるくなる |

「水を飲んでるのに元気がない」=要注意サインって覚えておいてね。

🐾 最後に、なぜ点滴が有効なのか?

ここで活躍するのが点滴による水分と電解質の補給ばい。

点滴なら直接体内に必要な水分を届けることができるけん、 口から飲むよりも早く、確実に体調を立て直せるとよ。

とくに脱水によって現れた症状は、点滴によって数時間〜1日で改善するケースも多いっちゃ。

つまり、点滴は治療というより“体の再起動ボタン”みたいな役割なんよ。

慢性腎臓病=点滴必須とは限らんけど、 「まだ食べてくれる」「まだ動いてる」うちにスタートするのがベストタイミングやけんね。

急な脱水・体調悪化のとき

🐾 まず「突然の脱水」には即対応が必要

慢性の病気じゃなくても、急に脱水するケースってけっこうあるっちゃ。

とくに下痢・嘔吐・発熱などが続くと、 猫はあっという間に体の水分とミネラルを失ってしまうとよ。

以下のような症状が出たときは、「点滴で回復させる」判断が大事ばい。

| 状態 | 点滴の目的 |

|---|---|

| 嘔吐・下痢が続く | 電解質バランスを整える |

| 食欲がない+発熱 | 水分・栄養補給 |

| 投薬による副作用 | 体の負担を軽減 |

🐾 次に「点滴=応急処置」としての役割

この段階での点滴は継続的な治療というより、“今を乗り切る”ための応急処置という意味合いが強いと。

だからこそ、症状が出たらなるべく早めに対応することが重要になるっちゃん。

放置すると脱水だけでなく、ショック状態・意識低下・多臓器不全に進む可能性もあるけんね。

「とりあえず点滴で持ち直す」ことが、命をつなぐ一手になることもあるとよ。

🐾 最後に「一時的な点滴でも意味がある」ことを知っておこう

「点滴=ずっと続けるもの」と思われがちやけど、1回きりのサポートでも十分効果があるケースも多いばい。

たとえば、ちょっとした体調不良で弱ったときも、 点滴をしたら半日でシャキッと動き出すって猫もおると。

以下のような効果が期待できるばい👇

- 嘔吐や下痢による消耗から早く回復

- 脱水による倦怠感・ふらつきの軽減

- 点滴後に食欲が戻ることも

「たった1回」で命が戻ることもある── だからこそ“軽く見ずに検討する”という意識が大切やけんね。

ちびのケースはこうだった

🐾 はじまりは「なんかおかしいかも」からだった

ちびが初めて点滴を受けたのは、12歳の定期健診で異常が見つかったときやった。

それまでは特に大きな病気もなく元気やったっちゃけど、 最近ちょっと水をよく飲むな? トイレの量が多いかも?って思い始めたのがきっかけ。

病院で血液検査をした結果、以下のような数値が出たと👇

| 検査項目 | ちびの値 | 参考値 |

|---|---|---|

| クレアチニン | 2.1 mg/dL | 0.8〜1.8 mg/dL |

| BUN(尿素窒素) | 36 mg/dL | 16〜36 mg/dL |

「このまま放っておくとどんどん悪化します」って言われて、 まずは週2回の通院点滴がスタートしたんよ。

🐾 徐々に在宅点滴へ切り替えることに

最初の数週間は通院での皮下点滴やったけど、ちびは車の揺れと待合室がすごく苦手やったと。

帰ってきた日はぐったりしとることも多くて、 点滴で良くなるはずが移動でバテてしまうという本末転倒状態。

そこで獣医さんに相談して、2ヶ月目から在宅皮下点滴に切り替えたばい。

今は週1回のペースで、以下のような流れで点滴をやってるとよ👇

- 朝ごはん後に静かな部屋でタオル包み

- 10分ほどで皮下に輸液を入れて終了

- 終わったらすぐごほうびのおやつタイム

ちびもだんだん慣れてきて、今では点滴前にじっと待っとることもあるばい。

🐾 点滴後に変わったちびの体調と行動

いちばん変わったのは、ごはんの食べ方と日中の元気さたい。

点滴を始める前は朝ごはんを残す日が増えとったけど、 今では一気にぺろっと完食→そのまま窓辺でゴロゴロってルーチンになったと。

それに加えて、こんな変化も👇

- 毛づやが回復してツヤっとしてきた

- トイレの回数が安定し、粗相がなくなった

- 嘔吐の回数がほぼゼロに

「嫌がるかも…」って心配しとったけど、やって本当によかったって心から思っとる。

点滴は“つらい治療”じゃなく“生きやすくなるサポート”って考え方が、ちびを変えてくれたんよ。

② 点滴にはどんな種類があるのか?

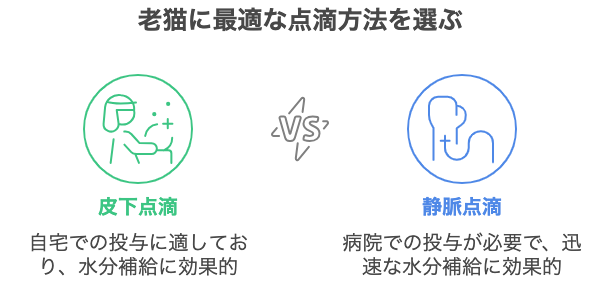

皮下点滴と静脈点滴の違い

🐾 まず「点滴の種類」は大きく2つに分かれる

老猫が受ける点滴には、基本的に2つの方法があるとよ。

それが皮下点滴と静脈点滴たい。

どちらも水分や栄養分を体に入れる手段やけど、仕組みも、使われる場面もまったく違うと。

以下に違いをわかりやすく整理しとるけん、比較してみて👇

| 点滴の種類 | 投与場所 | 特徴 |

|---|---|---|

| 皮下点滴 | 首の後ろ〜肩あたりの皮下 | ゆっくり吸収される/在宅でも可能 |

| 静脈点滴 | 前足や後ろ足の血管内 | 即効性が高い/病院でのみ実施 |

構造が違う=選ぶタイミングも違うってことをまず押さえとってね。

🐾 次に、それぞれの「使いどころ」が違う

じゃあ実際にいつ皮下点滴/いつ静脈点滴かって話になると、 これは脱水の程度・猫の状態・緊急度によって選ばれるとよ。

具体的にはこんな感じばい👇

- 軽い脱水 or 継続ケア → 皮下点滴

- 重度の脱水・緊急対応 → 静脈点滴

- 在宅で無理なく続けたい → 皮下点滴が現実的

「どちらが上か」ではなく「今の状態に合ってるか」が判断基準ばい。

🐾 最後に「飼い主側の事情」も考慮して選ばれる

点滴の選択は猫の症状だけで決まるわけじゃなかと。

通院の負担/家族の生活スタイル/費用感など、飼い主側の事情も一緒に考慮されることが多いっちゃん。

だからこそ、こんなふうに獣医さんと相談して決めるのが理想ばい👇

- 通院にストレスが強い → 在宅皮下点滴にチャレンジ

- 高齢で状態が不安定 → 病院で静脈点滴を優先

- 通い始めは通院、慣れてきたら在宅へ移行

「猫の体」と「家族のペース」両方に合う選択肢があるってこと、忘れんでね。

それぞれのメリット・デメリット

🐾 まずは「皮下点滴」のメリット・デメリット

皮下点滴は在宅ケアにも向いていて、継続しやすい点滴方法たい。

猫の性格や体力によっては通院が大きな負担になるけん、 自宅でできるという点は大きな強みなんよ。

| 皮下点滴 | 内容 |

|---|---|

| メリット | ・自宅で実施できる ・猫へのストレスが少ない ・継続しやすく、費用も比較的抑えられる |

| デメリット | ・吸収がゆっくりで即効性は低い ・注入後に体に水のたまりが一時的にできる ・飼い主の慣れが必要 |

穏やかな継続ケアにはかなり相性がいい方法って覚えとくとよかばい。

🐾 次に「静脈点滴」のメリット・デメリット

一方で静脈点滴は病院での本格的な管理下で行われる点滴やけん、 特に脱水が強いケースや急変対応に使われると。

即効性が高くて細かい点滴コントロールができるのが最大の強みやね。

| 静脈点滴 | 内容 |

|---|---|

| メリット | ・即効性が高く回復が早い ・電解質や成分を細かく調整できる ・脱水・ショック症状への対応ができる |

| デメリット | ・基本的に通院 or 入院が必要 ・猫の負担が大きくなることもある ・費用も高くなりがち |

緊急性が高いときの“医療としての点滴”ってイメージが近いばい。

🐾 最後に「どちらが正解か」じゃないという考え方

点滴を考えるとき、つい「どっちがいい?」って聞きたくなるっちゃけど、 実際はその子の状態や生活スタイルによって変わるとよ。

以下のような考え方で選ぶとバランスがとれるばい👇

- 慢性的なケア・移動が難しい → 皮下点滴

- 症状が急で脱水が激しい → 静脈点滴

- 最初は病院、慣れたら自宅点滴へ切り替える

「どちらが正解」ではなく「状況に応じて使い分け」が大事ばい。

猫と飼い主、両方が無理なく続けられる形を探すのが正解やけんね。

病院ではどう選ばれているのか?

🐾 まず「猫の状態」で点滴方法が変わる

実際に点滴の種類をどう選ぶかというと、猫の体の状態を最優先にして判断されることが多いとよ。

特に脱水の程度や症状の出方によって、病院が提案する点滴方法が分かれてくるばい。

| 状態 | おすすめの点滴法 |

|---|---|

| 軽度の脱水・元気はある | 皮下点滴(必要なら在宅導入も) |

| 腎臓の数値が高く、食欲も低下 | 静脈点滴(即効性重視) |

| 症状は落ち着いていて維持が目的 | 皮下点滴を週1〜2回継続 |

「点滴が必要=すぐに静脈」ではなく、状態に合わせた柔軟な判断がされるとよ。

🐾 次に「飼い主の生活スタイル」も重視される

そして実は、猫だけじゃなく飼い主の生活スタイルも点滴選びには大きく関わってくるんよ。

たとえばこんなふうに、現実的な生活の中で判断されることも多いばい👇

- 毎週通うのがきつい → 在宅点滴に切り替え

- 車がない/送迎が難しい → 通院頻度を減らして調整

- 介護に不安がある → 通院点滴のまま継続

どんなに理想的な治療でも、続けられんかったら意味がなかけんね。

猫の体調と飼い主の負担、両方のバランスが大事たい。

🐾 最後に「ちびの実例」がそのまま参考になれば

ちびも最初は通院で皮下点滴を週2回やっとったっちゃけど、 キャリーに入るたびにビビり散らかして、通院後はいつもぐったりしとったと。

そこで先生に相談して、2ヶ月目から在宅点滴に切り替えたら、 ちび自身も落ち着いたし、こっちも気持ちがラクになったんよ。

結果的に、いまは週1の在宅点滴で安定しとるばい。

「今の猫に何が必要か」+「飼い主が無理なくできるか」 この2つをセットで考えるのが、いちばん続けやすい選び方やけんね。

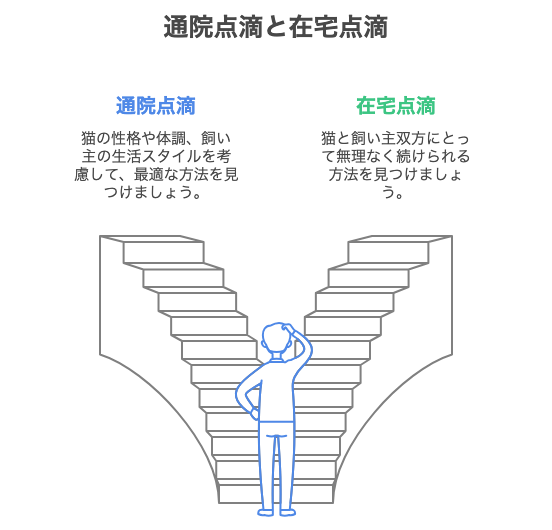

③ 通院点滴と在宅点滴、どっちがいい?

通院点滴の特徴と注意点

🐾 まず「病院で受ける安心感」が最大のメリット

通院点滴の最大のメリットは、獣医師がその場で状態を確認しながら処置してくれる安心感があることたい。

点滴量・成分・注入のスピードなど、すべてプロが直接管理してくれるけん、 初めての点滴や急な脱水への対応にはぴったりなんよ。

特に以下のような状況では、病院での点滴が選ばれることが多いばい👇

| 状況 | 理由 |

|---|---|

| 慢性腎臓病の発見直後 | まずは病院で状態を安定させるため |

| 静脈点滴が必要なケース | 即効性と細かな成分コントロールが必要 |

| 在宅での点滴に不安があるとき | 安全に慣れるまで通院で対応 |

「最初は通院で正解」ってパターンも多いけん、焦らず始めてよかとよ。

🐾 ただし「通院ストレス」が出やすいケースもある

一方で注意したいのが、通院によるストレスで逆に体調を崩してしまうことがある点たい。

とくに高齢猫・神経質な子・キャリーに慣れてない子は要注意っちゃん。

以下のようなストレス反応が出ることもあるけん、よく観察してみて👇

- キャリーに入れた瞬間から鳴き叫ぶ

- 病院に着くころには疲れ切っている

- 帰宅後、隠れたり嘔吐したりする

「点滴より通院が負担になってる」なら、見直すタイミングかもしれん。

🐾 最後に「通院 or 在宅」の切り替えポイントを考える

どんなに通院が理想的でも、通い続けるのが難しいなら在宅点滴も視野に入れてOKたい。

以下のようなポイントがあてはまるなら、獣医さんと相談して切り替えも検討してみて👇

- 猫が通院後に毎回ぐったりしている

- 天候や交通手段に左右されやすい

- 点滴の目的が「維持」であって緊急性は低い

「どっちが正解」じゃなく「いま最善の選択肢はどっちか」で考えるのがコツたい。

体も心も無理のないスタイルで続けられることが、何より大切やけんね。

自宅での皮下点滴はどんな流れ?

🐾 まず「自宅で点滴できるの?」と思った人へ

病院じゃないとできないと思いがちやけど、皮下点滴は在宅でのケアに向いとる方法なんよ。

もちろん最初は不安もあるやろうけど、慣れれば安全に、しかも猫に優しく続けられると。

「点滴」と聞くと難しそうに感じるかもしれんけど、流れは意外とシンプルばい👇

| ステップ | やること |

|---|---|

| ① 準備 | 輸液パック・針・チューブ・タオルを清潔にセット |

| ② 点滴 | 猫を包んで首の後ろに針を刺し、15〜20分ほどで終了 |

| ③ 廃棄・記録 | 針の廃棄/点滴量・猫の様子を記録しておく |

どこに刺すか・どれくらい入れるかは、事前に病院でしっかり指導してもらえるけん安心して大丈夫たい。

🐾 次に「実際にやってみると」どんな感じ?

点滴の手順自体はそこまで難しくないけど、大事なのは“落ち着いた環境”を整えることたい。

例えばちびの場合は、こんな感じでやっとる👇

- 朝の静かな時間にリビングで実施

- お気に入りのタオルでやさしく包む

- 点滴中は声をかけながら様子を見守る

終わったらそのままなでなで+ごほうびおやつがルールやけん、 ちびも今では「点滴=いやなもの」やなくなっとるばい。

🐾 最後に「在宅点滴への切り替え」はいつがいい?

通院での点滴をしばらく続けて、「そろそろ在宅でもできそうかも…」と思ったら、 遠慮せず獣医さんに相談してみてよかと!

在宅点滴が向いているのはこんなケースばい👇

- 猫が通院ストレスで体調を崩すことがある

- 飼い主が平日は忙しくて病院に通えない

- 点滴が継続前提で、毎週通うのが現実的にきつい

「続けられること」が何より大事やけん、 ムリせずやれるスタイルを見つけることが猫の元気につながるばい。

どっちを選ぶ?迷ったときの判断基準

🐾 まず「猫の性格と体調」を見極めよう

通院点滴と在宅点滴、どっちを選ぶかは猫の性格・体質・病状の安定度が最初の判断材料になるとよ。

特にストレスに敏感なタイプ・高齢で体力が落ちてる子は、無理に通院することで逆に体調を崩すリスクもあるっちゃん。

以下のような傾向がある猫は、選び方を慎重に見ていくとよかばい👇

- キャリーを見るだけで逃げる or 固まる

- 通院後にぐったりして食欲が落ちる

- そもそも人が苦手/病院で震える

猫のストレスを減らせるかどうかが最初の大事な判断軸たい。

🐾 次に「飼い主の生活スタイル」も大きな要素

点滴は一度きりじゃなく継続が前提になるけん、飼い主の生活に無理がないかも超重要たい。

「行ける日が限られてる」「送迎できる人がいない」など、生活スタイルに合わせて選ぶことが現実的なんよ。

以下のような要素があれば、選び方の参考になるばい👇

| 条件 | 通院点滴が向いてる | 在宅点滴が向いてる |

|---|---|---|

| 猫の性格 | 外出に慣れている/病院でおとなしい | 移動を極度に嫌がる/敏感 |

| 飼い主の環境 | 車・病院へのアクセスが良い | 通院が困難/時間が取りにくい |

| 病状の安定度 | 急性/精密点滴が必要 | 慢性腎臓病などで継続管理 |

「飼い主が続けやすいか」も治療のうちって思ってもらっていいけんね。

🐾 最後に「無理なく続けられる形」が正解

最終的には猫にも人にも“無理のない方法”を選ぶのがいちばんたい。

完璧を求めすぎて疲れ切ってしまったら、それこそ続かんけんね。

以下のような判断ポイントで選ぶのもおすすめばい👇

- 点滴の目的が「症状の改善」なら通院で集中ケア

- 目的が「維持」なら在宅でゆるく継続

- 家族と協力できる体制があるかどうかも重要

猫にとっても、家族にとっても続けやすい形こそが“正解”やけんね。

「最初は通院→慣れたら在宅」みたいに柔軟に考えてOKばい。

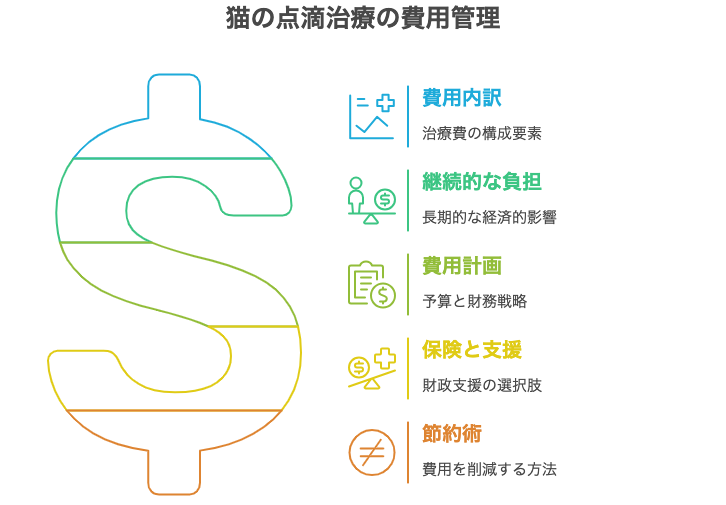

④ 点滴にかかる費用と継続負担

1回あたりの費用と内訳

🐾 まず「点滴1回でいくらかかるのか?」を知っとこう

点滴を始めるにあたって、最初に気になるのが1回ごとの費用やろ?

内容や病院によって多少の差はあるけど、だいたいの相場はこんな感じたい👇

| 項目 | 費用の目安 |

|---|---|

| 皮下点滴(通院) | 2,000〜4,000円 |

| 静脈点滴(入院対応あり) | 5,000〜10,000円 |

| 在宅点滴セット(1回分換算) | 1,000〜2,000円 |

皮下点滴のほうが安価で、在宅導入すればさらに費用を抑えやすいとよ。

🐾 次に「費用に含まれるもの」も確認しとこ

金額だけでなく、その中に何が含まれているかも把握しとくと安心たい。

たとえば同じ「皮下点滴 3,000円」でも、病院によっては以下が含まれたり、別請求されたりするばい👇

- 輸液パック+注射器+針

- 処置費(点滴を打つ手数料)

- 診察料・再診料(別枠のこともある)

明細を見て「これは何の費用?」と確認するクセが大切たい。

最初の見積もりをざっくりでも聞いておくと安心やけん、遠慮せず確認してよかよ。

🐾 最後に「継続前提」での費用意識を持つ

そして忘れたらいかんのが、点滴は基本的に1回きりでは終わらんということ。

たとえ1回3,000円でも、週1なら月12,000円/週2なら24,000円になる計算やけん、 「これが続く前提」で費用を考える必要があるとよ。

以下に例を挙げると👇

- 週1回通院点滴 → 月約8,000〜16,000円

- 週2回静脈点滴 → 月約20,000〜40,000円

- 在宅点滴(週1) → 月約4,000〜8,000円

1回あたりは少額でも、積み上げると意外と大きいけん、あらかじめ見積もっておくと慌てんで済むばい。

月額の目安と継続の経済的負担

🐾 まず「月にどれくらいかかるか」を具体的に知ろう

点滴は継続前提で使う治療法やけん、月あたりの費用感を把握しとくのが大事たい。

通院・在宅・静脈点滴で大きく費用は変わってくるけん、下の表を参考にしてみて👇

| 点滴の方法 | 頻度 | 月額の目安 |

|---|---|---|

| 通院(皮下点滴) | 週1回(月4回) | 約8,000〜16,000円 |

| 静脈点滴+処置 | 月2〜3回 | 約20,000〜30,000円 |

| 在宅点滴 | 週1回(月4回) | 約4,000〜8,000円 |

通院回数・処置内容・病院の価格設定によっても変動するけん、 だいたいの目安として把握しとくとよかばい。

🐾 次に「長期的に見たときの費用感」にも注意

月1〜2万円なら何とか…って思ってても、半年・1年と積み重ねるとそれなりの金額になるとよ。

以下は期間ごとのざっくり目安ばい👇

- 3ヶ月続けた場合 → 約30,000〜50,000円

- 6ヶ月続けた場合 → 約60,000〜100,000円

- 1年間続けた場合 → 約100,000〜200,000円

「今月なんとかなる」だけじゃなく「来月・来季も続けられるか」まで考えとくと安心やけんね。

🐾 最後に「急な出費に慌てないための備え」も必要

長く続けるためには、毎月の固定費扱いで点滴代を見積もっておくのがおすすめたい。

たとえば以下のような方法で、出費のダメージを減らせると👇

- 猫用の「医療費積立口座」をつくっておく

- PayPayやクレカでポイントを活用(意外とバカにできん)

- 定期的に明細を見て「無理が出てきてないか」チェック

“いつか来る出費”は、先に割り切って準備するのが一番強いばい。

お金の不安が減ると、猫にも優しくなれるけんね。

保険・自治体補助・節約術まとめ

🐾 まず「保険に入ってるかどうか」で全然違う

通院や点滴が必要になると、ペット保険に入ってるかどうかで費用の負担がまったく違ってくるとよ。

とくに点滴は“病院処置”として保険対象になることが多いけん、 補償割合が高いプランに入っていればかなり助かるばい。

| 支援方法 | 内容・条件 |

|---|---|

| ペット保険 | 50〜70%補償されるプランなら費用負担が大幅に軽減 |

加入時期に年齢制限がある場合もあるけん、早めの検討がおすすめたい。

🐾 次に「自治体によっては支援制度もある」

あまり知られてないけど、自治体によっては高齢ペットへの医療費補助や在宅支援を行ってるところもあるとよ。

たとえば東京や一部の市区町村では、以下のような制度があることも👇

| 支援方法 | 内容・条件 |

|---|---|

| 自治体助成 | 高齢ペット医療補助や在宅ケアサポートあり(要確認) |

各自治体のサイトで「ペット 支援」「高齢犬猫 補助金」などで検索してみるとヒットすることもあるけん、要チェックやね。

🐾 最後に「小さな節約術」もチリツモで効いてくる

そして実際にできる工夫としては、在宅点滴用品をまとめて購入してコストを抑えるって方法もおすすめたい。

病院で都度購入するよりも、以下のような方法で単価を抑えられるケースがあると👇

| 支援方法 | 内容・条件 |

|---|---|

| 点滴用品のまとめ購入 | 病院と相談して在宅用資材をまとめて購入→1回あたりの単価を抑える |

「節約しながら続ける」ことも立派な愛情の形やけん、 できるところで工夫して、無理なくケアしていこうね。

⑤ 点滴と向き合うときの心構え

猫が嫌がるときの対応法

🐾 まず「嫌がるのは当たり前」と思っとこう

点滴を始めたばかりのころは、猫が警戒したり暴れたりするのがむしろ普通なんよ。

とくに自宅で皮下点滴をする場合、最初は飼い主側も手探りやけん、なおさら猫に伝わりやすいと。

大事なのは“完璧にやる”より“嫌な記憶を残さない”ことたい。

そのためには、まず以下のようなことを心がけてみて👇

- 焦らず、落ち着いた空間をつくる

- 猫のタイミングを無理に奪わない

- 成功体験を積ませる(例:終わったらおやつ)

最初の印象がすべてを左右するけん、「今日はここまで」で十分たい。

🐾 次に「落ち着かせるコツ」をいくつか試してみて

猫が不安そうにしてるときは、環境やアプローチを変えてあげるだけでかなり違うとよ。

以下のような方法が効果的ばい👇

| 方法 | 効果 |

|---|---|

| タオルで包む | 視界が遮られ、安心感が生まれる |

| 顔まで軽く覆う | パニックになりにくくなる |

| 声かけ+好きなおやつ | 「いいことあるかも」と思わせる |

| 少量からスタート | 点滴の不快感を減らす |

いろんなパターンを試して“うちの子に合うやり方”を探していくのがコツたい。

🐾 最後に「上手くいかない日」もあっていい

毎回うまくいくとは限らん。そんな日もあるけん、気負わず・責めず・引きずらずが大事ばい。

特にこんな風に考えると気持ちがラクになると👇

- 今日は半分でも入ったら合格

- 1日休んでも命に関わることではない

- 次の点滴はもっとスムーズにできるかもしれん

「続ける」ことが正解やけん、たまの失敗は誤差たい。

猫も飼い主もストレスを最小限にしながら、少しずつ前に進めばそれでOKやけんね。

点滴を続けることの意味と効果

🐾 まず「点滴=命を支えるケア」って意識しよう

点滴ってただ水分を入れるだけじゃなか。

特に腎臓病の猫にとっては、老廃物や毒素を“体の外に流す”ための重要なサポートなんよ。

腎臓が弱ってくると、体の中に不要なものが溜まりやすくなって、 だるさ・吐き気・食欲低下が出てきてしまうけんね。

そこで点滴で水分をしっかり入れることで、血液が薄まり、腎臓の負担も軽くなると。

点滴は“治す”ためじゃなく、“支える”ためのもの──これが基本の考え方ばい。

🐾 次に「続けることで見えてくる変化」がある

最初は「本当に効いとるとかな?」って思うかもしれん。

でも数週間、数ヶ月と続けるうちに小さな変化が積み重なってくるんよ。

以下は、実際によく見られる変化の例ばい👇

| 変化 | 効果・理由 |

|---|---|

| 食欲が戻る | 体内の毒素が減って吐き気がおさまる |

| 嘔吐が減る | 胃腸への負担が軽くなり、落ち着いてくる |

| トイレの回数・量が安定 | 水分バランスが整って腎機能がうまく回る |

変化はジワジワでも、確実に“生活の質”が上がっていくけん、よく観察してみてね。

🐾 最後に「維持すること」そのものが意味になる

点滴をしても、劇的によくなるわけじゃないかもしれん。

でも“悪くならずに済んでる”ってことが、すでに効果が出とる証拠やけんね。

こんなふうに考えてみて👇

- 1ヶ月前と比べて体重がキープできてる

- 嘔吐の回数が増えてない

- なんだかんだで毎日を普通に過ごせてる

「回復ではなく維持」でも、それがどれだけ価値あることか──実感できる日がきっと来るとよ。

今日も元気に食べて、寝て、歩いてくれる。それだけで、点滴の意味は十分あるばい。

「頑張りすぎない介護」のすすめ

🐾 まず「やらなきゃ」に縛られすぎないで

点滴や投薬を始めると、どうしても「ちゃんとやらなきゃ」「毎回完璧にしなきゃ」って気持ちになりがちたい。

でも実際には、猫も人も“ゆるく続けられること”が一番大切なんよ。

気持ちの余裕=継続の秘訣やけん、まずは「全部きっちり」は目指さんでいいとよ。

ちなみに腎臓病など老猫の疾患は初期サインを早めに見つけることが重要とも言われとるけん、 「続けられるケア」を優先して問題ないけんね。

🐾 次に「ちびとの暮らし」で実感したこと

うちのちびとの生活で、実際にやっててよかったことをいくつか挙げると👇

| 工夫 | 理由・効果 |

|---|---|

| 点滴のあとは甘やかす | イヤな思い出を“いいことで上書き”できる |

| ルーティン化 | 毎回同じ時間・場所にすると猫が落ち着く |

| 無理な日はスキップ | 飼い主も疲れてたら思いきって休もう →通院頻度の見直しと合わせて考えてよか |

がんばり方に正解はないけん、「うちのやり方」を作っていくのが一番たい。

🐾 最後に「その時間を一緒に楽しむ」視点を

介護の時間がただの「世話」になってしまうと、だんだん苦しくなることもあると。

でも声をかける/触れる/目を見る──そういう“ふだんのやりとり”を意識するだけで、 介護が「しんどい時間」から「会話の時間」に変わっていくとよ。

以下のことを意識すると、気持ちが軽くなるかもしれん👇

- 点滴中に名前を何度も呼ぶ

- 終わったらおやつ+ほめ言葉をセットで

- 嫌がったら1日空けてもいいと自分に許す

頑張るためには、頑張りすぎない勇気も必要やけんね。

その日その日の猫と、自分のコンディションに合わせて、“やさしい介護”を続けていこうばい。

そしてもしできることが増えたら、少しでも長く一緒に過ごせる未来につながると信じて。

⑥ 通院と点滴ケアに関する総まとめチェックリスト

これまでの内容を1枚にギュッと整理した実用的チェックリストばい。

準備・判断・継続・代替策まで、どこを見直せばいいか一目でわかる構成にしとるけん活用してね。

| カテゴリ | チェックポイント | 確認・対策 |

|---|---|---|

| 点滴の目的 | 脱水予防/症状緩和/生活の質改善 | ・腎臓の働きを助ける ・体のだるさ・嘔吐・食欲不振の改善サポート |

| 点滴方法の選択 | 皮下 or 静脈/通院 or 在宅 | ・体調/脱水の強さ/飼い主の生活に応じて選ぶ ・柔軟な切り替えもOK |

| 事前準備 | 環境/持ち物/タイミング | ・清潔な道具と静かな空間を確保 ・おやつ/タオル/ごほうび準備 |

| 1回の費用 | 皮下/静脈/在宅で違う | ・通院皮下:2,000〜4,000円 ・静脈:5,000〜10,000円 ・在宅:1,000〜2,000円 |

| 月額費用の目安 | 継続コストの把握 | ・通院点滴:月8,000〜16,000円 ・静脈点滴:月20,000〜30,000円 ・在宅:月4,000〜8,000円 |

| 経済的サポート | 保険/自治体/節約術 | ・ペット保険で50〜70%カバー可 ・自治体の補助制度もチェック ・まとめ購入などで単価を抑える |

| 継続の工夫 | ルーティン化/介護疲れ防止 | ・同じ時間・同じ場所に固定 ・無理せず1日休む勇気も大事 |

| 代替策 | 通院が難しいとき | ・往診・リモート診療を検討 ・「今の体調×生活」で判断 |

迷ったら「今、いちばん無理が少ないやり方」で選んでOKやけんね。

猫と飼い主、両方がラクに続けられる形を見つけることが、何よりも意味があるばい。

▶︎参考記事:猫の腎不全、皮下点滴はいつまで続けるの?(わんにゃん保健室)