- 目次 -

- 1 ① 子猫が病気にかかりやすい理由を知っておこう

- 2 ② よく見られる子猫の病気【5選】

- 3 ③ 病気を防ぐための基本ケア

- 4 ④ こんな症状が出たら要注意

- 5 ⑤「触れる=信頼」だからこそ丁寧に

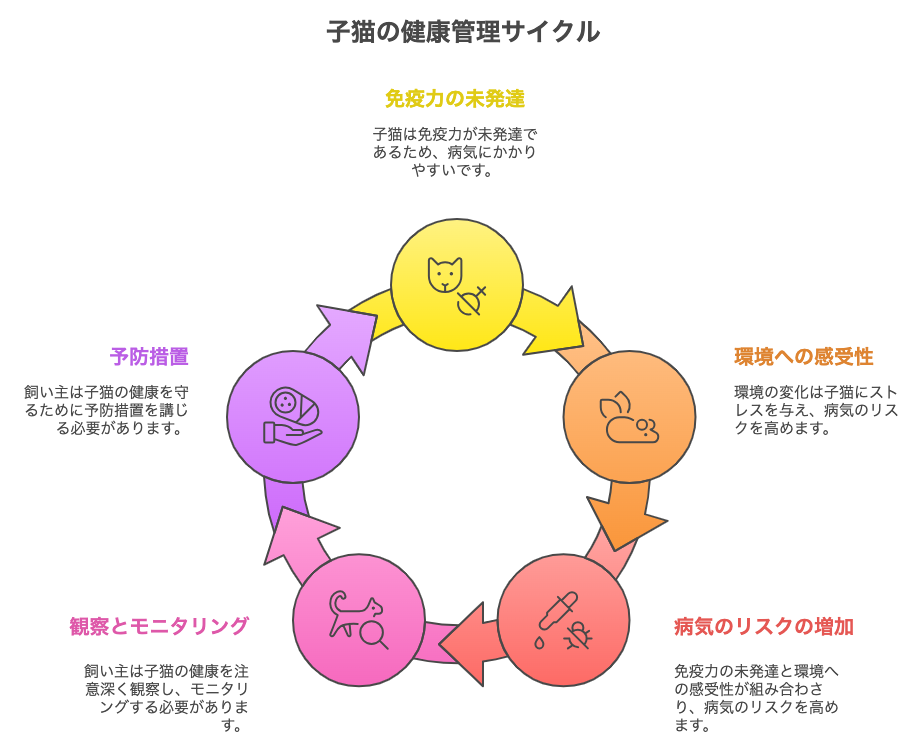

① 子猫が病気にかかりやすい理由を知っておこう

免疫力が未発達なうちは超デリケート

🍼 まず、生まれた直後は「お母さんの免疫」に守られている

生まれたての子猫は、自分自身の免疫システムがまだ働いていないため、お母さん猫の母乳からもらう「移行抗体」によって守られています。

この移行抗体は、初乳(生後24〜48時間以内の母乳)に特に多く含まれており、外からのウイルスや細菌に対するバリアの役割を果たすっちゃ。

ただし、この免疫は一時的なもので、生後2〜3週間目くらいから徐々に効果が弱まっていくと。

🧬 次に、自前の免疫が育つまでに「空白期間」がある

問題は、お母さん由来の免疫がなくなってきた時期に、まだ自分の免疫が十分に育っていないこと。

この「免疫の空白期間(=移行抗体が切れて、自前の免疫ができるまでの数週間)」は、もっとも病気にかかりやすい時期なんよ。

以下のようなウイルス・菌に感染しやすくなるけん、特に注意が必要ばい!

| 感染症 | 主な原因 | 症状 |

|---|---|---|

| 猫ウイルス性鼻気管炎(FVR) | ヘルペスウイルス | くしゃみ、鼻水、発熱 |

| 猫カリシウイルス感染症(FCV) | カリシウイルス | 口内炎、よだれ、関節炎 |

| 汎白血球減少症(パルボ) | 猫パルボウイルス | 嘔吐、下痢、脱水 |

この時期の感染症は、命に関わる重篤な症状に発展することもあるため、日々の観察と早期対処が必要やけんね。

👀 つまり、「ちょっとの変化」が命を分けるかもしれん

この免疫の未発達な時期は、ほんの小さなストレスや環境の変化でも体調を崩しやすいんよ。

たとえば、温度差・騒音・慣れないにおい・急な抱っこなどがきっかけになることもある。 特に保護猫や里親から迎えたばかりの子猫は、環境が大きく変わることで強いストレスを受け、免疫がさらに弱まってしまう危険性もあるばい。

環境を整えるうえでも、最低限の温度管理・静かな空間・ふれあいの時間の見極めは大切やけんね。

なお、子猫の免疫と感染症リスクについては 環境省「子猫の免疫と感染症リスク」でも基本的な情報がまとめられてるけん、参考にするとよかよ。

体も心も環境に慣れてない

🌪 まず、「初めての環境」はそれだけでストレス

人間でも、引っ越しや入学など「新しい環境」はストレスになるよね。

子猫にとっても、知らないにおい・知らない音・知らない人間に囲まれる毎日は、それこそジェットコースターばりの刺激なんよ。

しかも、子猫はまだ“ここが安全かどうか”を判断する経験も足りとらんけん、ストレスへの耐性がとっても低いと。 特に環境が変わったばかりの1〜2週間は体調が急変するリスクが高いけん、慎重な観察が大事ばい。

🌡 次に、温度や湿度への適応もまだ苦手

子猫は体温調節機能が未熟で、ほんの少しの温度差にも敏感なんよ。 たとえば:

| 環境要因 | 影響する体調変化 | 具体的な対策 |

|---|---|---|

| 室温の寒暖差(冷房・暖房) | 下痢・くしゃみ・震え | 25〜28℃に保つ。直風を避ける |

| 湿度が高い(梅雨〜夏場) | 皮膚トラブル・食欲不振 | 湿度40〜60%に保つ。除湿機活用 |

| 床材が冷たすぎる/熱を持つ | 腹部の冷え・脱水の危険 | やわらかい毛布・マットで調整 |

特に湿度は見落としがちやけど、呼吸器系や皮膚トラブルに直結するけん、しっかり管理してあげてね。

🏡 つまり、環境の安定が“心”と“体”を整える

子猫の病気って「ウイルスや菌だけが原因」やと思われがちやけど、実は“環境ストレス”が引き金になることも多いんよ。

特に外から保護された子や、ペットショップやブリーダーから急に移動してきた子は、 まったく違う音・光・におい・人間の動きに囲まれて、心身ともに負荷がかかると。

だからこそ、まずは「この場所は安全だよ」って伝わる環境づくりが何よりも先やけんね。

– 静かな空間を用意する

– ごはん・トイレの位置を一定に保つ

– 無理に触らず、少しずつ距離を縮める

こうした配慮で、子猫の免疫や内臓機能もグッと安定してくるばい。

ちびの初トラブル。くしゃみと涙目の数日間

👃 ある日突然、「なんか様子が変やない?」

うちの「ちび」が体調を崩したのは、家に来て3日目のことやった。

くしゃみを連発して、涙も目のふちにたまっとって… 「ん?なんかおかしいかも?」って、ふと違和感を覚えたっちゃ。

最初はちょっと乾燥してるだけかと思ったけど、 翌朝も同じような状態が続いたけん、これは…と心配になってすぐに病院へ連れて行ったんよ。

💊 病院で「猫風邪」と診断されたちび

診察の結果は、「軽度の猫風邪(猫ウイルス性鼻気管炎)」とのこと。 先生はこう言ったと。

>「環境が変わったばかりやし、保護されてた時のストレスもあるんやろうね。」

>子猫はちょっとした変化にも敏感やけん、体調崩しやすいとよ。」

薬をもらって、2日ほどでくしゃみと涙は止まり、食欲も戻ってきたばい。 今となっては笑える話やけど、「あのときすぐ気づかなかったら?」って考えるとゾッとする。

受診の判断が難しいときは、以下のようなチェックが役立つばい!

| 観察ポイント | 軽症の可能性 | すぐ受診すべき症状 |

|---|---|---|

| くしゃみ | 1〜2回で終わる/遊ぶ元気あり | 連続して出る/ぐったりしている |

| 涙・目ヤニ | 片目だけ/透明・少量 | 両目に多量/黄色や緑っぽい |

| ごはん・水 | 食欲あり/水も飲んでいる | 食欲ゼロ/脱水っぽい(皮膚が戻らない) |

💡 経験してはじめて、「知識の大事さ」に気づいた

今回のことで「病気の兆候に気づけるかどうか」が命を守る第一歩って、心底感じたと。

ちびの体調不良を通して、 「何を観察すべきか」「どの段階で動くべきか」を体で覚えた気がする。

そしてなにより、事前に「子猫がかかりやすい病気」について知っていたからこそ、早く動けたのも大きかったばい。

たとえ初心者でも、知っておくことで「不安」から「判断」に変わることって、絶対あるけんね。 病気を知ることは、守ることにつながる。 あの小さな異変に気づけた自分を、ちょっとだけ褒めてあげたいと思ったっちゃん。

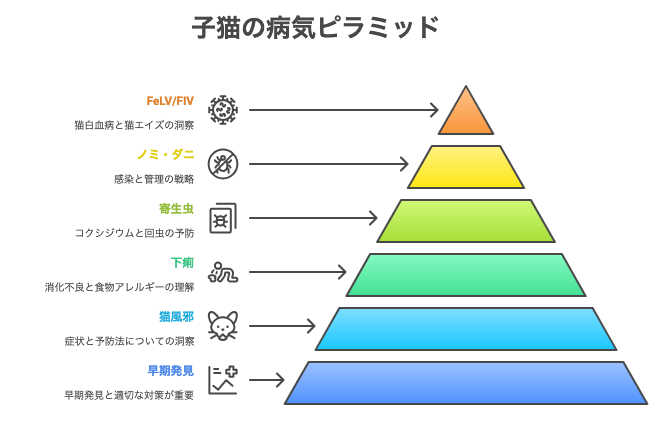

② よく見られる子猫の病気【5選】

猫風邪(猫ウイルス性鼻気管炎・カリシウイルス)

🤧 まず、「猫風邪」とはどんな病気?

子猫の病気といえば、まず思い浮かぶのが猫風邪。

人間でいうインフルエンザのようなもので、 くしゃみ・鼻水・目ヤニ・発熱・食欲不振などの症状が出るっちゃ。

主な原因ウイルスは以下の2つやな!

| ウイルス名 | 略称 | 主な症状 |

|---|---|---|

| 猫ウイルス性鼻気管炎 | FVR | くしゃみ、鼻水、発熱、結膜炎 |

| 猫カリシウイルス感染症 | FCV | 口内炎、よだれ、くしゃみ、関節痛 |

どちらのウイルスも飛沫感染・接触感染が主なルートで、 免疫力が低い子猫は特に感染リスクが高いとよ。

👶 次に、感染しやすい時期と予防のポイント

猫風邪は、生後2〜3週間〜3ヶ月くらいまでが特に危険な時期やけん、 この期間はとにかく予防と早期発見がカギになるっちゃ。

以下の点を日々チェックしておくと、早期に異変に気づけるよ!

| 日常チェックポイント | 注意すべき変化 |

|---|---|

| くしゃみ | 回数が増えた/連続して出る |

| 目ヤニ・涙 | 黄色や緑色になってきた/両目に出る |

| 食欲 | 1食まるごと食べない/飲水も減っている |

予防の基本はワクチン接種とストレスフリーな環境づくり。

ちょっとの冷えやストレスでも免疫が下がって感染しやすくなるけん、 室温・湿度・清潔さ・人の出入りにも注意してあげてね。

🐾 最後に、「ちび」もかかった実例

うちの「ちび」も、家に来て数日でくしゃみと涙が出始めたんよ。

最初は「ちょっと寒かったかな?」くらいに思っとったけど、 次第にくしゃみの回数が増えて、目のふちが赤くなってきたけん、すぐ病院へ。

診断結果は「軽度の猫風邪」。 原因は環境の変化によるストレスと免疫低下やった。

薬を飲ませて2〜3日で改善したけど、 「あのときすぐ気づいて良かった…」って心底思ったばい。

猫風邪は“よくある病気”やけど、放っておくと肺炎や脱水に繋がることもあるけん、 違和感を感じた時点で即アクション!それがいちばん大事なんよ。

下痢(消化不良・食物アレルギーなど)

💩 まず、子猫の下痢は「よくある」けど油断禁物

子猫に下痢はかなり多く見られる症状やけど、 実はその原因ってめちゃくちゃ幅広いとよ。

単なる食べすぎやごはんの変更だけじゃなく、 寄生虫・ウイルス感染・アレルギー・ストレスなど、色んな要因が絡んでくるっちゃん。

特に生後1〜3ヶ月の子猫は消化器官が未発達やけん、 ほんの少しの刺激でもすぐにお腹を壊してしまうばい。 まずは「原因を疑う目」を持つことが大事やけんね。

🧐 次に、「危険な下痢」と「様子見できる下痢」を見分けよう

すぐに病院に連れていくべきなのか、それとも少し様子を見るか――

判断の目安は“うんちの状態”と“元気の有無”ばい。

以下の表を参考に、うんちの状態と行動をあわせて観察してみて!

| うんちの特徴 | 危険度 | 対応の目安 |

|---|---|---|

| やわらかめだが形あり/元気・食欲あり | ★☆☆☆☆ | 半日〜1日様子見 |

| 水っぽい下痢/元気はある | ★★☆☆☆ | 食事量を調整し様子見(24時間以内改善) |

| 血便・黒っぽいうんち/ぐったりしている | ★★★★★ | 即病院へ |

| 下痢が3日以上続く | ★★★☆☆ | 早めに受診を検討 |

「下痢だけど元気・食欲はある」かどうかが判断の重要ポイントやけん、 うんちと同時に「行動面」も必ず見ること!

🥣 最後に、ごはんの種類・量・温度にも要注意

意外と見落としがちなんが、ごはんのちょっとした変化なんよ。

たとえば:

– 新しいフードへの切り替えが急すぎた

– ミルクの濃度が濃すぎる/温度が低い

– 1回の量が多すぎる(胃腸に負担)

これらが下痢の引き金になることはよくあると。

子猫はとくに敏感やけん、 フードを変えるときは少しずつ慣らす(3〜5日かけて混ぜていく)のが鉄則ばい。

もし何をどう変えたかわからん場合は、一旦“以前に戻して様子を見る”のもひとつの手。 そして、冷たい水やフードも消化に負担がかかるけん、なるべく常温にして与えると安心やけんね。

コクシジウム・回虫(寄生虫)

🦠 まず、子猫に寄生虫は“あるある”と思っとこう

保護猫やブリーダー出身の子猫によく見られるのが腸内寄生虫。

とくに感染例が多いのが「コクシジウム」や「回虫」やね。

環境や衛生状態の影響を受けやすく、保護されたばかりの子や多頭飼育だった子は要注意ばい。

寄生虫は便から検出されることが多いけど、目に見えるとは限らんし、 「下痢だけで済まない」「他の子にもうつる」といったリスクもあるけん、侮ったらいかんと。

🧻 次に、症状とリスクをしっかり知っとこう

寄生虫に感染した子猫に見られる主な症状は以下の通りやけん、日々の観察が超大事ばい!

| 症状 | コクシジウム | 回虫 |

|---|---|---|

| 下痢 | 粘液便や血便/長引く傾向あり | やや柔らかめ/ときに下痢 |

| 嘔吐 | なし or 軽度 | あり/回虫が出てくる場合も |

| 食欲 | やや落ちる/痩せてくる | あるのに太らない/栄養吸収が悪い |

| お腹の膨らみ | やや膨らむ(炎症) | ぽっこり膨らむ/回虫による |

特にコクシジウムは治療に時間がかかるうえ、 排泄物から他の猫にうつる可能性があるけん、早期の診断と隔離がカギになるとよ。

🧪 最後に、便検査での早期発見がいちばん安心

コクシジウムも回虫も、見た目だけじゃ判別はむずかしいけん、 1回は病院で便検査(糞便検査)を受けることをおすすめするばい。

特に以下に当てはまる子は、できるだけ早めに検査しとくと安心

– 保護猫(外で生活していた経験あり)

– 多頭飼育の環境から引き取った

– 迎えて数日以内に下痢・お腹のふくらみがある

– うんちが臭い or 粘り気がある

寄生虫は薬で駆除できるけど、治療後もしばらく便の再検査が必要になることもあると。 だからこそ、「うちの子に限って大丈夫」は禁物やけんね。

ノミ・ダニ感染

🕷 まず、ノミやダニは“どこからでもやってくる”

ノミやダニは「外にいた子だけの問題」じゃないっちゃん。 たとえば

– 兄弟猫との接触

– ペットショップ・ブリーダーでの集団環境

– 飼い主の服や靴に付着して持ち込まれる

– カーペットや布団など室内の布製品

このように、完全室内飼いでも感染リスクは十分あるんよ。 特に外から来たばかりの子猫は、ノミやダニを持ち込んでいる可能性が高いけん、 家に入れる前に一度チェックする or 動物病院で確認してもらうのが安心ばい。

🩺 次に、症状と“見分けポイント”を押さえよう

ノミやダニが原因の皮膚炎は、一見しただけでは分かりにくいこともあると。

以下の表に、よく見られる症状とその特徴をまとめたけん参考にしてみて!

| 症状 | 見分けるポイント | 危険度 |

|---|---|---|

| かゆがる/頻繁に掻く | 首元・背中・耳の後ろをしきりに掻く | ★★★☆☆ |

| 脱毛(局所的) | 毛の薄い部分や尻尾の付け根など | ★★☆☆☆ |

| 赤み・ブツブツ・かさぶた | 毛をかき分けると赤い斑点や湿疹が見える | ★★★★☆ |

| ノミのフン(黒い粉状のもの) | ブラッシングで取れる/濡れたティッシュで赤くにじむ | ★★★★★ |

赤みやかさぶたが出た時点で、すでに炎症が進んでいる可能性があるけん、 少しでも気になる変化があったら病院で診てもらうと安心ばい。

🧼 最後に、治療と環境ケアは“セット”で考えよう

ノミやダニの対処は薬を塗って終わりじゃないっちゃん。

・駆除薬やスポット剤(市販または動物病院)

・ノミ取りシャンプーやブラッシング

・カーペット、布団、ケージなどの徹底掃除

これらを同時並行でやらんと再発する可能性が高いとよ。

特にノミの卵や幼虫はカーペットや家具に残ることもあるけん、 最低でも数日〜1週間はこまめな掃除を心がけてほしいっちゃん。

動物病院では体重・月齢に応じた薬剤を出してくれるけん、 自己判断せずに相談するのがいちばん安全ばい。

猫白血病ウイルス(FeLV)・猫エイズ(FIV)

🧬 まず、これらは“完治しないウイルス”という認識が大切

猫白血病ウイルス(FeLV)と猫エイズ(FIV)は、どちらも一度感染すると体内に残り続けるウイルスなんよ。

そのため、慢性的な免疫低下や感染症の反復・悪化を引き起こしやすく、 命に関わる重篤な病気に繋がることもあるけん、しっかり理解しとかないかんばい。

以下の表に、FeLVとFIVの特徴をまとめとるけん参考にしてね!

| ウイルス名 | 感染経路 | 症状 | 予防手段 |

|---|---|---|---|

| 猫白血病ウイルス(FeLV) | 唾液・鼻水・グルーミング | 貧血、発熱、免疫低下 | ワクチン(あり) |

| 猫エイズ(FIV) | ケンカによる咬傷 | 口内炎、体重減少、感染症反復 | ワクチン(日本では限定的) |

どちらも発症初期は無症状なことが多いため、“元気そう=健康”と決めつけるのは危険やけんね。

🔍 次に、保護猫・多頭飼いの場合は特に注意が必要

FeLVやFIVは唾液や血液を介して感染するため、 以下のようなケースでは感染リスクが高まるとよ

– 保護猫を複数一緒に飼う

– 多頭飼育でケンカやグルーミングが多い

– ワクチン未接種の猫同士が接触する

子猫のうちに感染した場合、進行も早くなることがあるけん、 少しでも不安がある場合は、早めにウイルス検査(血液検査)を受けておこうね。

感染が確認された場合でも、完全室内飼い+定期検診+ストレス管理で穏やかに暮らせる子も多いばい。

📋 最後に、その他にも注意すべき子猫の病気があるばい

猫風邪・下痢・寄生虫以外にも、子猫には気をつけておきたい病気がいくつかあると。

代表的なものを下の表にまとめとるけん、あわせて確認してね!

| 病名 | 発生頻度(体感比) | 症状の重さ |

|---|---|---|

| 真菌(カビによる皮膚病) | ★★☆☆☆(たまにある) | 軽〜中度(脱毛・かゆみ) |

| 結膜炎 | ★☆☆☆☆(あまり見かけない) | 軽度(涙・目ヤニ) |

| 肺炎・気管支炎 | ★☆☆☆☆(あまり見かけない) | 重度(呼吸困難の恐れ) |

症状の重さに関わらず、子猫の体調は“急変しやすい”けん、 「いつもと違うかも?」と思ったら迷わず病院へ。 早期対応ができれば、重症化や感染拡大を防ぐことができるばい!

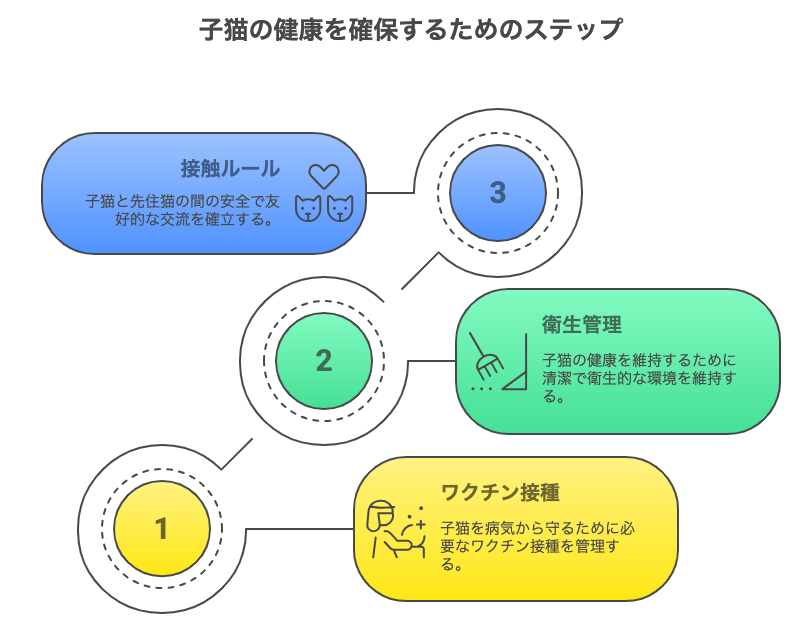

③ 病気を防ぐための基本ケア

ワクチン接種のタイミング

💉 まず、子猫にワクチンが必要な理由を知っとこう

子猫の免疫はまだまだ未熟。 生まれてすぐのころはお母さんの「移行抗体」に守られとるけど、それも生後2〜3週目から徐々に切れていくと。 その空白期間を埋めるのがワクチンの役割なんよ。

特に子猫は、以下の理由で感染症に対する抵抗力が圧倒的に弱いんよ

– 免疫がまだ完成してない

– 外からの刺激(ストレス・環境変化)に弱い

– ウイルスへの曝露経験がない(=無防備)

「元気そうに見えるから大丈夫」ではなく、“予防が先”が基本ばい!

🦠 次に、ワクチンで予防できる重大な感染症を知っておこう

子猫の初年度ワクチンで予防できる代表的な病気は以下の3つやけん、 ひとつずつ覚えとくと安心ばい!

| 病名 | 特徴 | 重症化リスク |

|---|---|---|

| 猫ウイルス性鼻気管炎(FVR) | 猫風邪の一種/くしゃみ・鼻水・発熱 | ★★★★☆ |

| 猫カリシウイルス感染症(FCV) | 口内炎・よだれ・食欲不振などを引き起こす | ★★★★☆ |

| 汎白血球減少症(猫パルボ) | 致死率の高いウイルス/嘔吐・下痢・脱水 | ★★★★★ |

特にパルボウイルスは感染力も強く、死亡率も高いけん、ワクチンでの予防が命を守ることにつながるとよ。

📅 最後に、スケジュールをしっかり立てよう

ワクチン接種の基本スケジュールは以下の通りばい

– 生後6〜8週:初回接種

– 3〜4週間後:2回目

– さらに3〜4週間後:3回目(必要な場合)

– 以降は年に1回の追加接種で維持

※接種タイミングは個体差や環境によって異なることもあるけん、獣医さんと相談しながら進めるのが安心。

また、子猫の健康管理や予防医療の全体像については、 こちらの記事(子猫に必要な予防医療まとめ)も参考になるばい!

おうちの衛生管理がカギ

🧽 まず、病気は“空気”や“床”からもやってくる

病気の原因はウイルスや菌だけじゃないっちゃ。

実は、空気の流れや床の汚れ、湿気、雑菌も子猫の健康に大きな影響を与えるんよ。 特に子猫は

– 床を這いまわる

– においが気になるものを口に入れる

– トイレ後に自分で体を舐める

こんな行動が多いけん、人間以上に“家の中の環境”の影響を受けるとよ。

つまり、日々の掃除・換気・除菌は、見えない敵から子猫を守る“盾”みたいなもんばい。

🧴 次に、日常で気をつけたい衛生ポイント

忙しい毎日の中で、つい後回しになりがちな項目ばってん、 下の表にあることだけは最低限おさえてほしいと!

| 項目 | 理想の頻度 | ポイント |

|---|---|---|

| トイレの掃除 | 1日1〜2回 | ニオイ+菌の温床。排泄後すぐが理想 |

| 水の交換 | 1日2回 | 雑菌やホコリが溜まりやすい |

| フード皿の洗浄 | 1日1回 | ぬめりが出る前に毎日洗おう |

| 毛布・ベッドの洗濯 | 週1〜2回 | 吐き戻し・ノミ・ダニの温床になりがち |

| 空気の入れ替え | 毎朝+就寝前 | 湿気・ホコリ対策にも効果的 |

毎日は無理でも「週1見直し」と「毎日の簡単チェック」だけでも違うけん、 無理せず続けられるルーティンを作るのがコツやけんね。

🧼 最後に、「ちび」で学んだ“布製品の盲点”

うちの「ちび」が来て最初のころ、毛布にちょっと吐いたままその日はそのまま寝かせたんよ。

忙しくて「明日洗えばいっか」って軽く考えとったっちゃ。 そしたら次の日、目ヤニと軽いくしゃみが出とって… 病院に連れて行ったら 「湿った布から菌が増えたのかもね」って言われて、 ああ…すぐ洗っとけばよかった…って本気で反省したばい。

布製品って見えにくいけど菌やダニ、湿気がこもりやすいけん、 見た目じゃなく“記憶”で洗うのがコツやけんね! 「最後に洗ったのいつやっけ?」ってなったら、もうその日が洗いどきばい。

先住猫との接触ルール

🚧 まず、すぐに接触させないことが基本

子猫は免疫力が弱く、外部からの刺激にめっぽう弱い存在なんよ。 そして、先住猫は一見元気に見えても、実は無症状キャリアとしてウイルスや菌を持ってることもあると。

たとえば、

– 猫風邪ウイルス(FVR・FCV)

– ヘルペスウイルス

– 猫白血病ウイルス(FeLV)や猫エイズ(FIV)

一発でうつる可能性もあるけん、最初から仲良くさせたい気持ちはグッと我慢やけんね。

🚪 次に、隔離の基本ルールをチェックしよう

以下のルールを「できるだけ」ではなく、「必ず守る」気持ちで実践してほしいっちゃ!

| ルール項目 | 実践内容 | 目的・理由 |

|---|---|---|

| 部屋を分ける | 子猫は別室に。ドアや柵で完全隔離 | 空気感染・接触感染のリスク回避 |

| 食器・トイレを別にする | 水・ごはん皿、トイレは完全に分ける | 唾液・便からの感染防止 |

| 接触は最小限に | ワクチン完了までは直接触れさせない | 子猫の免疫強化まで待つ |

1〜2週間の隔離が一生の健康を守るかもしれんけん、最初が肝心ばい。

🐾 最後に、徐々に慣らしていくステップが大事

完全隔離のあとは、いきなりフル対面ではなく「段階的な慣らし」がポイントなんよ。

おすすめのステップは以下の通り!

1. ドア越し・ケージ越しで存在に慣れる(1〜3日)

2. 短時間だけ対面(1分→5分→10分…)

3. 並行して飼い主のにおいを共有(毛布を交換)

4. 徐々に同室にして自由に接触(監視下)

このプロセスを踏むことで、先住猫のストレス軽減と子猫の防御力アップを同時に叶えられると。

ちなみに、うちの「ちび」は最初1匹やったけど、 次に迎えるときは絶対このルール守るって決めとるばい。 「仲良くなってほしい」気持ちと、「守ってあげたい」気持ち、両方を大事にするためにも、“距離感のコントロール”が飼い主の愛情やけんね。

④ こんな症状が出たら要注意

すぐ病院に行くべき症状

🚨 まず、“ちょっと様子見”が命取りになる理由

子猫は体が小さく、変化に対して耐える力がまだ弱いんよ。

そのため、大人の猫なら半日様子を見られるような不調でも、子猫の場合は数時間で一気に悪化することもあるっちゃ。

特に脱水・感染症・呼吸トラブルは、 「朝は元気だったのに、夜には動かない」なんてことも珍しくない。

だからこそ、違和感がある時点で“動物病院に相談”が鉄則ばい!

🩺 次に、「これは危険」な代表的な症状を覚えておこう

以下のような症状が見られた場合は、自己判断せず、すぐに動物病院へ。

| 症状 | 考えられる病気 | 危険度 |

|---|---|---|

| ぐったりして動かない/鳴かない | 脱水・感染症・貧血・内臓疾患 | ★★★★★ |

| 食欲ゼロが24時間以上続く | 胃腸障害・ウイルス感染 | ★★★★☆ |

| 嘔吐や下痢が止まらない | 寄生虫・中毒・ウイルス性疾患 | ★★★★☆ |

| 呼吸が荒い・息が速い | 肺炎・気道感染・心臓疾患 | ★★★★★ |

| 血便・黒っぽいうんち | 出血・腸炎・異物誤飲 | ★★★★☆ |

「いつもと違う」「目が合わない」「呼吸が速い」などの小さな変化でも、即チェック対象やけんね。

🧠 最後に、“行くか迷ったら”行くぐらいでちょうどいい

ネット検索してる時点で、「迷ってる」ってことやけん、 そういう時は迷わず病院へが基本。

動物病院では「結果的に大丈夫だった」と言われても、 それで安心できるならそれがベストな受診やけんね。

ちなみに、うちの「ちび」も最初のころは「ちょっと目ヤニが多いかな?」程度で病院行ったっちゃけど、 先生から「それでいいんですよ、子猫は早すぎるくらいが正解です」って言われたのがずっと心に残っとる。

命を守るのに“心配しすぎ”はない。 違和感を感じたあなたの直感、それがいちばんのセンサーばい。

様子見OK?よくある軽い変化

🕊 まず、子猫の体には“成長にともなう変化”もある

子猫は日々体が変化していく時期なんよ。 そのなかには、一時的な不調や環境に慣れるまでの反応も多く含まれとると。

つまり、すべての変化=病気とは限らんっちゃん。

もちろん、「なんかおかしい?」って感じる違和感は大事やけど、 “元気・食欲・遊び”がしっかりあるかどうかを基準にすると判断しやすくなるばい。

🔍 次に、よくある“様子見OK”な軽い変化を知っておこう

以下のようなケースは、元気・食欲・水分補給があれば半日〜1日程度の様子見も可能な場合があると。

| 症状例 | 様子見OKな条件 | 補足ポイント |

|---|---|---|

| フード変更後の軽い下痢 | 1〜2回の軟便/元気・食欲あり | 3日以上続くなら病院へ |

| 初めての環境で食が細くなる | 1日程度/水は飲んでいる | 2日以上続くなら要注意 |

| 水の飲みすぎによる単発の嘔吐 | すぐケロッとしている/1回のみ | 連続するなら病院へ |

| 目ヤニが少し出る | 透明・片目のみ/こすっていない | 赤みや腫れがあるなら要受診 |

「症状そのもの」よりも、「その他の様子」が判断材料やけんね。

⚖ 最後に、“元気”があるかどうかが大きな判断軸

迷ったときにいちばん頼りになるのが「元気があるかどうか」っちゃ。

以下に当てはまれば、ひとまず様子を見てもいい可能性が高い

– ごはんをしっかり食べている

– おもちゃに反応する/自分から歩き回る – 人の呼びかけにしっかり反応する

– トイレも問題なく使えている

逆に、「なんとなく元気がない」+「症状がある」なら、それはもう“要注意”のサインばい。

ちびも最初の頃、水を一気飲みしてゲロッ…でもその直後に走り回ってたことがあったけど、 それくらいの様子なら、落ち着いて見守ることも大事やけんね。

「ちび」のときの対処法メモ

👀 まず、“ちょっとした変化”に気づいた瞬間

「ちび」が初めて体調を崩したのは、うちに来て1週間くらい経った頃やった。

それまで元気いっぱいやったのに、急に“静か”な空気が漂っとって… なんかおかしいなと思って様子をよく見たら、こんな状態やったと

– 食欲がない(ごはんを口にしない)

– 小さく震えてる

– 目のふちが赤くて、涙がポロポロ

– くしゃみをたまにしている

直感的に「これはヤバいかもしれん」と感じて、すぐに動物病院へ連れていったっちゃ。

🩺 次に、診断内容と「行動の早さ」がカギやった

診断結果は「軽い猫風邪+軽度の脱水」。 先生からはこう言われたんよ

「このタイミングで来て正解やね。もし明日まで様子見てたら、もっとぐったりしてたかも。」

点滴と飲み薬で処置してもらって、次の日にはちびの目に生気が戻ってきたと。 ここで「もう少しだけ様子見ようかな…」ってなってたらと思うと、 本当にゾッとするばい。

以下のようなサインに気づけたのが、対処の早さにつながったと思う!

| 観察ポイント | 異変の内容 | 判断メモ |

|---|---|---|

| 食欲 | 1食まるごと食べない | 「ちび」にしては明らかにおかしい |

| 目・顔まわり | 涙・目ヤニ+目の周りが赤い | 普段はクリアで明るい目なのに違和感 |

| 行動 | 音に反応が鈍い/寝てばかり | テンションが明らかに低い |

| 呼吸 | 静かすぎる/小さく震えていた | 寒くないのに震えていた=脱水を疑った |

📘 最後に、「違和感に気づいたら即行動」を習慣にした

この経験から、うちでは“少しでも変だと思ったらすぐ病院”が家ルールになったばい。

迷ったら病院。 検索より先に診察。 判断に時間をかけるより、行動を優先。

先生が言ってた 「子猫は、早すぎる判断で後悔することはない。でも遅かったら、取り返せないことがある」 って言葉がずっと心に残っとる。

今は「ちび」がちょっと目を細めるだけで、つい心配してしまうけど、 それくらいの“過保護”がちょうどいいと今では思うっちゃん。

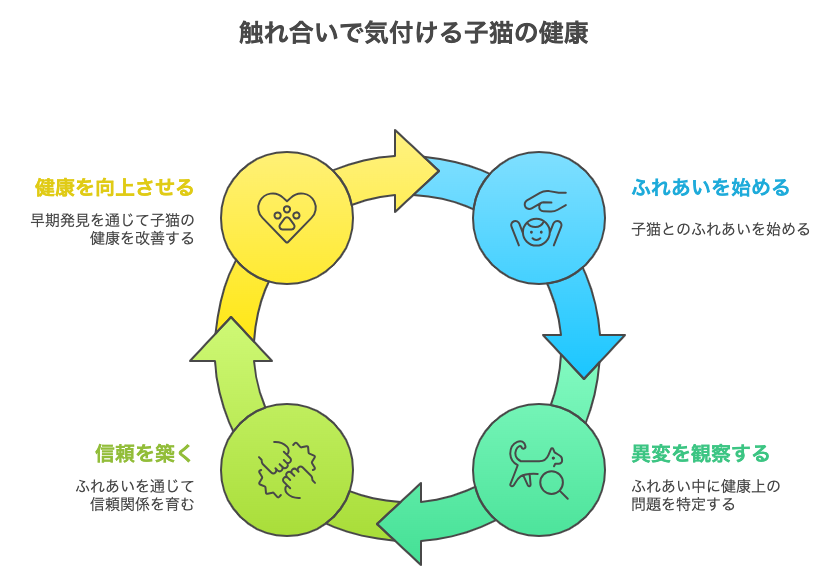

⑤「触れる=信頼」だからこそ丁寧に

早期発見が未来を変える

🧡 まず、“触れる”ことが健康チェックになる理由

子猫の不調に早く気づけるかどうかは、「どれだけ日常で触れ合っているか」にかかっとると。

たとえば、

– いつもと違う鳴き方

– 抱っこしたときの体温

– 撫でたときの反応

– ごはんの食べ方、トイレの様子

これらは一緒に過ごす時間の中でしか気づけない“変化のサイン”なんよ。

つまり、ケア=義務じゃなくて「愛情の延長」。 ふれあいの中にこそ、“守るためのヒント”がぎゅっと詰まっとるけんね。

👂 次に、「日常のふれあい」で気づける異変を整理してみよう

以下の表は、よくあるふれあい場面と、その中で気づける異変の例ばい👇

| 日常のふれあい | 気づける異変 | 注意ポイント |

|---|---|---|

| 抱っこ・なでる | 熱っぽい/震えている/体がこわばってる | 高熱や脱水の初期症状の可能性あり |

| ブラッシング | 皮膚の赤み/しこり/抜け毛が多い | 皮膚炎や真菌などの初期サイン |

| トイレ掃除 | 下痢・血便・うんちの色が黒っぽい | 腸炎・寄生虫・異物誤飲の可能性 |

| ごはん/水の減り方 | 残す/食べるのが遅い/水をがぶ飲み | 食欲不振・口内炎・糖尿病等の可能性 |

日常の中で気づける“小さな異変”が、命を救う第一歩になることもあるっちゃん。

🔁 最後に、「たった1日」の差が未来を分けることもある

たった1日。されど1日。 子猫にとっての24時間は、体力的にも症状の進行的にも“重大な差”になることがあるとよ。

早期に異変に気づいて動けたかどうかで

– 重症化するか、軽く済むか

– 入院になるか、自宅で治せるか

– 命を落とすか、助かるか

このくらい現実はシビアやけんね。 うちの「ちび」も、ちょっとしたくしゃみを見逃さず、早く病院に行ったからこそ数日で回復したんよ。

ふれあいが習慣になれば、違和感にも気づけるようになる。 それって、健康診断の代わりでもあり、 愛情が届いている証でもあるっちゃん。

触れ合いから分かる変化

🐱 まず、「触らせてくれない子」でも少しずつ慣れていく

「ちび」は最初、なかなか触らせてくれん子やったっちゃ。 抱っこしようとするとスッと逃げるし、 ブラシを見せると「んにゃっ」と嫌そうな顔をして首をすくめる。

でも、焦らず・無理せず・ちゅーるでご機嫌取りしながら、 毎日少しずつ「声をかけて→撫でて→褒める」を繰り返していったとよ。

すると、1週間ほどで自分からスリスリしてくるようになった。 この変化は、触れ合いが信頼の証やということを教えてくれたっちゃん。

🌡 次に、“体温の違和感”が命を救った体験

ある日、いつものように背中を撫でていたときのこと。 「ん?なんかちょっと熱い気がする…」と直感が働いた。 その場で体温を測ってみたら、やっぱり微熱。 すぐに病院に行って軽い風邪と診断されたっちゃ。

これって、毎日触れていたからこそ気づけた“微妙な違い”ばい。 言葉が話せない動物だからこそ、「触れる」ことが一番のコミュニケーション手段なんよ。

📋 最後に、“触れたときに気づける異変”を整理しておこう

以下のようなサインは撫でたり抱っこしたときにこそ気づきやすいとよ。

定期的なスキンシップでチェックしてみてね!

| 触れ合い場面 | 気づける変化 | 考えられる異常 |

|---|---|---|

| 背中・お腹を撫でたとき | 熱っぽい/冷たい/湿っている | 発熱・脱水・皮膚炎 |

| 耳の後ろ・あご下 | 嫌がる/引く/震える | 痛み・炎症・外耳炎 |

| 抱っこしたとき | 体がこわばる/ずっと鳴く | 体調不良・どこかが痛い |

| ブラッシング時 | 嫌がる/抜け毛が異常に多い | 皮膚トラブル・ストレス反応 |

“変化”って、見るだけじゃ分からんことも多い。

だからこそ、触れることで見えてくる違いを感じ取る力が大事なんよ。 それが「信頼」と「健康」の両方を守る第一歩やけんね。

「守ってあげたい」が育つ時間

🌱 まず、日々の小さな関わりが“絆”になっていく

子猫と過ごす毎日は、ただの“育てる時間”じゃなくて、 「信頼を育てる時間」なんよ。

たとえば、

– 疲れてても名前を呼んであげる

– トイレを見たついでに軽く撫でてあげる

– 眠ってる姿をそっと見守る

そんな些細な行動が、「安心してもいい場所」ってことを伝えていくと。

信頼って、“特別なこと”じゃなくて“繰り返しの優しさ”から生まれるけんね。

💖 次に、「信頼」はちゃんと目に見えるようになる

ある日気づくんよ。

– 名前を呼ぶとまっすぐ来るようになる

– ごはん前にそばに座って待ってくれる

– 抱っこを嫌がらず、体を預けてくれる

それが、信頼が形になった瞬間なんよ。

以下の表は、日常の中で感じられる「信頼が育ってきたサイン」ばい!

| 行動 | 見える変化 | それが意味すること |

|---|---|---|

| 名前を呼ぶ | アイコンタクト/近寄ってくる | 人の声=安心、が刷り込まれている |

| 撫でる・抱っこ | 喉を鳴らす/眠ってしまう | 身を委ねる=完全に信頼している |

| 目が合ったとき | ゆっくりまばたき(猫の愛情表現) | 敵意がなく、心を許している証拠 |

| 留守番後の反応 | 寄ってきてスリスリする | 飼い主との再会が“嬉しい”と思ってる |

このサインに気づけたら、それはもう家族ばい。

🤝 最後に、「守りたい」と思えた時点で、もうあなたは立派な飼い主

最初は「ちゃんと育てられるかな?」と不安だったかもしれん。

でも、毎日一緒に過ごして、名前を呼んで、ごはんを出して、ちょっと撫でて、 そんな中で「守ってあげたい」って気持ちが自然に湧いてきたなら──

それはその子にとって最高の飼い主になれている証ばい。 愛されて育った子猫は、 安心して眠り、 安心してゴロゴロ言い、 安心して弱さを見せてくれる。

そしてその姿を見たあなたも、きっとこう思うはずやけん。 「ああ、出会えてよかった」って。 —

— 最後まで読んでくれてありがとう。今日からまた、ちょっとだけやさしい気持ちで、あなたのそばにいる小さな命と向き合ってくれたら嬉しいばい。

[…] ほかにも猫がかかりやすい病気はたくさんあると。 症状ごとの特徴や見分け方を知っておくことで、早期発見につながるけん、 猫の病気の種類と症状まとめもあわせて見とってほしか。 […]