- 目次 -

- 1 ① 猫が元気がないときに最初に見るべきポイント

- 2 ② 元気がないときに考えられる主な病気

- 3 ③ 病気以外で元気がなくなるケースもあるとよ

- 4 ④ 飼い主にできる「家庭での見守りチェック」

- 5 ⑤ 元気がない日が続かないようにできる予防法

- 6 ⑥ この記事のまとめ

① 猫が元気がないときに最初に見るべきポイント

よくある「なんとなく元気がない」行動

🐾 なんかいつもと違う…その「直感」は当たるとよ

最初はなんとなく気になるだけでも、違和感ってけっこう当たるとよ。

「目が合わん気がする」「声を出さん」「動きが鈍い」 そういう小さな変化に気づけるのは、いつも見とる飼い主だけやけんね。

「なんか変」って思ったら、それはもう立派な観察力たい。 遠慮せんで、その感覚を大事にしてほしか。

🐾 行動パターンの変化は“猫の沈黙のサイン”

猫は痛くても鳴かん・しんどくても動かんことが多いけん、 見た目の元気さだけでは判断できんとよ。

次のような行動が見られたら、ちょっと注意して見守ってほしか。

- 寝る時間が異常に長くなった

- 急に高い場所に登らなくなった

- よく鳴く子が静かになった

- トイレ以外の場所でじっとしとる

- 名前を呼んでも反応が鈍い

性格や年齢によって個体差はあるけん、「その子なりの普通」を知っとくのが大事たい。

🐾 日常行動の“比較表”で早めに異常に気づく

ふだんの様子と比較して「今日ちょっと違うかも」を感じられると、 大きな異変の前に気づける確率がぐっと上がるっちゃん。

| 項目 | ふだんの様子 | 異変のサイン |

|---|---|---|

| 睡眠 | 1日15時間以上のんびり寝る | 1日中起きずにグッタリ |

| 鳴き声 | ごはん前や構ってほしい時に鳴く | まったく鳴かん・声が出ない |

| 動き | 気まぐれに歩いたり走ったり | じっとして動かず同じ場所にいる |

比較する習慣をつけとくと、ちょっとした異変にもすぐ気づけるようになるばい。

「ごはんを残す」=すぐ病気とは限らん

🐾 焦る前に「いつもの様子」と比べてみて

確かに食欲が落ちたら心配にはなるばってん、 その日だけ残した=すぐ病気とは限らんとよ。

猫は気分屋でこだわりが強か動物やけん、 「ちょっと気に入らん」「今日は食べたくない」ってことも普通にあるっちゃ。

まずは急な変化か?続いとるか?を見極めることが大事たい。

🐾 食欲不振の“非・病気”パターンを知っとこう

実際、病気じゃなくてもごはんば残す理由ってたくさんあるとよ。

- ごはんの種類(味・におい・食感)が気に入らん

- 暑さや湿度でちょっとバテ気味

- トイレや食器が汚れてて気分が乗らん

- 周囲がうるさい/落ち着かない場所での食事

- 気圧や天候の変化で体調がゆらいどる

「あ、病気や!」と決めつける前に、 思い当たる環境要因がないか振り返ってみるのが先やけんね。

🐾 食欲チェックの“見える化”で落ち着ける

焦らんためにも、普段の食べる量やペースをざっくり把握しとくと安心たい。

目安として、こんな感じで見ておくとわかりやすいと。

| 様子 | 普段 | 異変の目安 |

|---|---|---|

| 完食のスピード | 5〜10分で食べ終わる | 30分以上放置/途中でやめる |

| 食べ残し | ほぼゼロ or 少量 | 半分以上残す/翌朝までそのまま |

| においチェック | すぐに寄ってくる | 近寄らず無反応 |

「昨日より明らかに違う」なら要注意やけど、 一度だけの変化なら慌てず様子を見ることも大事ばい。

何もせん・近寄らん・逃げる=体に違和感?

🐾 「撫でようとしたら逃げた」には理由があるとよ

ふだんは甘えんぼうな子が、急に近寄らん・逃げる・じっとしとる そんなときは、猫なりに「いま触られたくない」って意思表示かもしれんと。

特に撫でようとしたときに明確に避けるようなら、 どこか痛みや違和感のある場所を守っとる可能性もあるとよ。

「甘えない=嫌われた」じゃなくて、「調子が悪いのかも?」って思ってあげてほしいっちゃ。

🐾 触られるとイヤがる場所は“要注意部位”

猫が体の特定の場所を触られるのを嫌がるとき、 その部位に炎症・痛み・ケガがある可能性があるっちゃん。

次のような部位を避けるような仕草があれば、気にして見てほしか。

- お腹 → 内臓系の不調(腸・胃・膀胱など)

- 背中・腰 → 筋肉痛・脊椎の炎症・打撲

- 足まわり → 関節炎・ねんざ・爪のトラブル

- 口まわり → 歯・歯茎・口内炎

普段は平気で触れてた場所なのに避けるようになったなら、要チェックやけんね。

🐾 行動比較で“沈黙の異変”を見抜く

元気なときと比べて「動かない」「反応が薄い」ってときは、 猫が言葉の代わりに体で不調を伝えとるサインかもしれん。

| 行動 | ふだんの様子 | 異変のサイン |

|---|---|---|

| 近づき方 | スリスリしにくる/鳴いて寄ってくる | 無反応・目も合わせん |

| 動き方 | 部屋をパトロール/お気に入りの場所を移動 | ずっと同じ場所で固まる |

| 触れ合い | 撫でられるとゴロゴロ喉を鳴らす | 手を出すと逃げる/威嚇する |

行動の“静かな変化”に気づけるのが、いい飼い主やけん。 見逃さずに、そっと寄り添ってほしか。

② 元気がないときに考えられる主な病気

風邪(猫ウイルス性鼻気管炎など)

🐾 「なんかダルそう…」の正体が“猫風邪”かもしれん

急に寝とる時間が増えたり、動きがにぶくなったり。 そんな「なんか調子悪そうやね…」ってときに多いのが、 猫風邪(ウイルス性鼻気管炎やカリシウイルス)たい。

くしゃみ・鼻水・涙・目やになど、見た目に出やすい症状がそろうのが特徴っちゃ。

とはいえ、風邪でも体力はかなり削られるけん、 「ただの風邪やろう」で油断せんことが大事ばい。

🐾 よくある“猫風邪”の症状リスト

風邪症状は個体差あるばってん、次のようなサインがそろってきたら要注意とよ。

- くしゃみが連発する(乾いた or 湿った音)

- 鼻水が透明→黄色・緑っぽくなる

- 目やに・涙が多くなる

- いつもより元気がなく寝てばかり

- ごはんの匂いに反応しない

初期のうちに治せば回復も早かけん、軽く見んようにしてほしいっちゃ。

🐾 猫風邪の主な原因ウイルスと違い

「猫風邪」とひとまとめに言っても、いくつか種類があるけん、 症状や再発リスクを知っとくと安心たい。

| ウイルス名 | 主な症状 | 特徴 |

|---|---|---|

| 猫ウイルス性鼻気管炎(FVR) | くしゃみ・鼻水・食欲不振 | 目やに・涙目もセットで出やすい |

| 猫カリシウイルス(FCV) | 口内炎・よだれ・発熱 | 口の中が痛くて食べられなくなる |

| 猫クラミジア | 結膜炎・目やに・軽い咳 | 他の感染症と併発しやすい |

ワクチンで予防できる種類もあるけん、定期接種が命を守る鍵になるとよ。

お腹の不調(下痢・便秘・寄生虫)

🐾 「元気がない」の裏に“お腹の異常”が隠れとることも

ぱっと見ではわからんばってん、猫の元気のなさとお腹の不調は密接につながっとることが多いとよ。

ごはんの量は変わらんのに動かん。 遊びたがらん。 そんなとき、実はお腹が痛かったり張っとったりする場合もあるっちゃ。

排泄系の異常は“見逃されやすいのに深刻”なサインやけん、よう注意して見てほしか。

🐾 下痢・便秘・寄生虫の見分け方と特徴

「ただの下痢やろう」って甘く見ると危険やけん、 主なトラブルごとの違いば知っとくと安心ばい。

| 症状タイプ | 主な原因 | 特徴 |

|---|---|---|

| 下痢 | 食べすぎ/フード変更/感染症 | 水っぽい・頻度が多い・ニオイ強い |

| 便秘 | 水分不足/運動不足/高齢化 | 丸く固い/3日以上出ない/力んでも出ない |

| 寄生虫 | 回虫・条虫・ジアルジアなど | 便に白い粒や虫が混じる/体重が減る |

トイレの異常=体調の黄色信号ってこと、忘れんでいてね。

🐾 子猫とシニア猫は“お腹のSOS”に弱かとよ

特に子猫とシニア猫は腸が弱くてデリケートやけん、 ほんのちょっとの変化でもすぐに体調へ跳ね返ってくると。

以下のようなケースでは、様子見じゃなくすぐ受診が安全ばい。

- 子猫が下痢をして脱水ぎみ(皮膚が戻りにくい)

- 高齢猫が便秘で鳴く/トイレを出たり入ったり

- 数日間お腹を触ると硬い or ぴくぴく動いている

「トイレの変化」=猫の体調のバロメーターたい。 日々のチェックで命を守ることにつながるけん、見逃さんようにしてね。

内臓系の疾患(腎臓・肝臓・心臓など)

🐾 「食べとるし寝とるし」でも安心できん病気があるとよ

猫は内臓に異常があっても、表に出しにくい生き物なんよ。

「ごはんは食べとるし、静かに寝とるけん大丈夫やろ」って思っとっても、 実は慢性的な病気がじわじわ進んどることもあると。

“元気そうに見える”と“本当に元気”は違うけん、油断せんようにしてほしか。

🐾 初期症状がわかりにくい3大疾患

特に猫で多いのが、腎臓・肝臓・心臓の疾患たい。 これらは症状が出たときにはかなり進行しとることも多かとよ。

| 臓器 | よくある病名 | 隠れサイン |

|---|---|---|

| 腎臓 | 慢性腎不全/腎炎 | 水ばかり飲む・尿の量が増える |

| 肝臓 | 肝炎/脂肪肝 | だるそう・目の色が黄色っぽい |

| 心臓 | 心筋症/心不全 | 動かん・息が荒い・突然倒れる |

いつもより「動きが鈍い」「寝てばかり」も十分なサインやけん、見逃さんようにしてね。

🐾 年齢とともにリスクは上がるけん“予防”が命を守ると

特にシニア猫(7歳以上)になると、内臓疾患のリスクが一気に上がるとよ。

以下のような意識を持っておくと、早期発見にもつながるばい。

- 年1〜2回の定期健診(血液検査・尿検査)を習慣にする

- 水を飲む量やトイレの回数をなんとなくで把握せず、メモしておく

- 「年のせい」って流さず、「異変」として受け止める

長生きしてもらいたいなら、内臓のケアは後回しにしちゃいかんとよ。 病気になる前の“気づき”が、猫の命を守るけんね。

ほかにも猫がかかりやすい病気はたくさんあると。 症状ごとの特徴や見分け方を知っておくことで、早期発見につながるけん、 猫の病気の種類と症状まとめもあわせて見とってほしか。

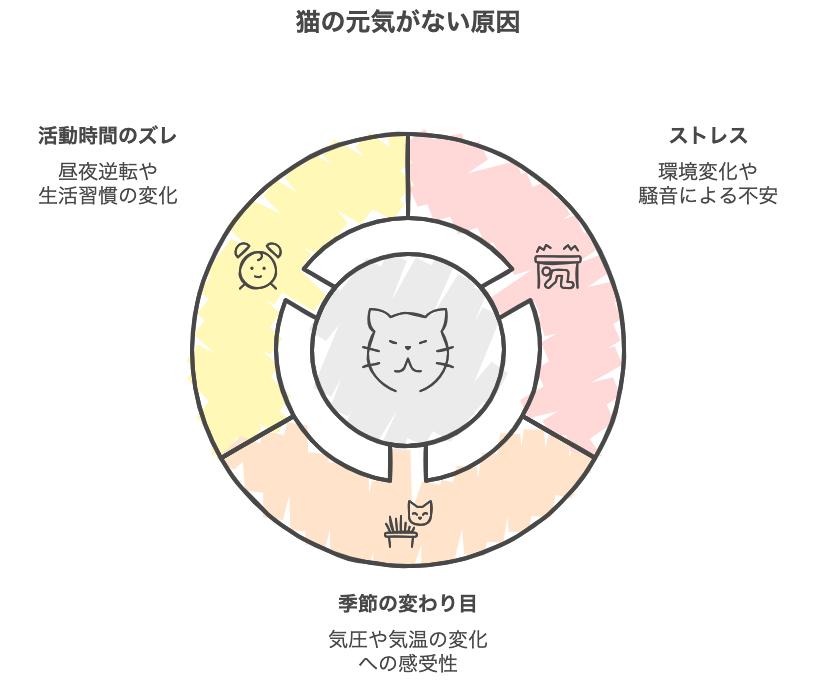

③ 病気以外で元気がなくなるケースもあるとよ

ストレス(環境変化・来客・音など)

🐾 心が疲れとるとき、猫は“元気がない”ように見える

猫は繊細で感情に正直な生き物やけん、 体は元気でも心がしんどいと動かん・隠れる・鳴かんって行動に出るとよ。

たとえば、食べとる・熱もないのに、なんか様子が変… そういうときは心のエネルギーが下がっとるサインかもしれんと。

「病気じゃないけど元気がない」=ストレスの可能性ありってこと、忘れんでいてね。

🐾 ストレス要因は“人間から見たら些細なこと”も多いと

猫にとってストレスになることって、 人間からすると「たいしたことないやろ」って感じるものばかりなんよ。

| ストレスの原因 | 猫の反応 | 人間側の気づきにくさ |

|---|---|---|

| 引っ越し・模様替え | 隠れる・トイレを失敗する | 環境が変わっただけと思いがち |

| 来客・知らん人の出入り | 鳴かなくなる・姿を消す | 人懐っこい子でも急にビビる |

| 騒音(工事・雷・花火) | 震える・耳を伏せる・寝ない | 「音だけやろ」で片付けない |

ちょっとした環境変化でも“猫にとっては大事件”ってこと、心に留めておいてほしか。

🐾 ストレスを感じとるときの“サイン”に気づいてあげて

言葉を持たん猫は行動や表情でストレスを表現しとるとよ。

次のようなサインが出とったら、少し距離を取りつつ見守ってあげてほしいっちゃ。

- お気に入りの場所から出てこない

- 鳴かない/逆に急に鳴きすぎる

- 毛づくろいが減る or 異常に増える

- 急に攻撃的になる・爪とぎが増える

- 寝てばかりで反応が鈍い

「うちの子らしくない」って思ったときが、サインの見どころばい。 安心できる空間をつくることが、いちばんのケアやけんね。

季節の変わり目や天気の悪い日

🐾 「雨やけん寝とる」だけじゃないこともあるとよ

確かに雨の日や曇りの日は、猫が寝とる時間が長くなりがちなんよ。

でもそれがいつも以上にグッタリしとるとか、 声をかけても反応が薄いってなってきたら、 ただの天気のせいじゃない可能性も出てくるとよ。

「だるそうな寝方」か「のんびりな寝方」か、 その見極めも大事になってくるけん、よう見とってあげてね。

🐾 気圧・湿度・気温の変化に猫はとっても敏感たい

人間でも「雨の日は頭が重たい」とか「寒暖差でだるい」と感じることあるやろ? 猫も気圧・湿度・気温の影響をしっかり受けとるんよ。

以下のような変化があると、体に負担がかかりやすくなると。

| 環境の変化 | 猫への影響 | 起こりやすいサイン |

|---|---|---|

| 低気圧 | 自律神経の乱れ | ぐったり・呼吸が浅い・食欲低下 |

| 湿度の上昇 | 関節や内臓に負担 | トイレの回数が減る・寝てばかり |

| 寒暖差 | 免疫力の低下 | 風邪症状・涙目・食欲不安定 |

「気圧や湿度のせいかな?」って思ったら、まずは静かに様子ば見守ってみてよかよ。

🐾 季節の変わり目こそ“日々の変化”に気づいてほしい

春から夏、秋から冬にかけての時期は、猫の体も温度と光の変化に調整中なんよ。

そのぶん、体調が安定せん子もおるけん、次のような変化に気づけるよう意識してみてね。

- 毛づくろいの回数が減った or 執拗に増えた

- 朝ごはんの食いつきが明らかに悪い

- 寝起きの動きがぎこちない

- お気に入りの場所が変わった(温度が合ってない可能性)

「あれ?ちょっと違うかも」が出やすいのがこの時期たい。 変わり目こそ、猫の体の“声なき声”に気づいてあげてほしか。

単なる眠いだけ or 活動時間のズレ

🐾 猫は“寝てナンボ”の生き物たい

猫って1日15〜20時間も寝る生き物やけん、 人間から見たら「ずっと寝とるやん…大丈夫かいな?」って思うこともあるっちゃろ?

でも、それが猫にとっての通常運転なんよ。 特に子猫とシニア猫は長く深く寝る傾向が強かけん、焦らんでよかとよ。

「起きとらん=不調」って決めつけるのは早かばい。

🐾 昼夜逆転や生活のズレにも注目してみて

猫はもともと夜行性やけん、昼間はのんびり、夜に元気になるのが普通とよ。

ただ、飼い主の生活リズムや季節の影響で、 活動時間がズレて“ずっと寝とるように見える”こともあるっちゃん。

| 状況 | 猫の反応 | 見え方 |

|---|---|---|

| 昼間ずっと寝てる | 夜中に運動会してる | 昼だけ見ると“元気がない”ように見える |

| 季節の変化 | 日照時間に合わせて寝る時間が増減 | 梅雨や冬は特に寝時間が増える |

| 生活音が多い | 人間の生活音で起きたり寝直したり | 睡眠が浅くなってダルそうに見える |

行動の時間帯と質のバランスも見てあげると安心やけんね。

🐾 ただし“起きてるときまで元気がない”は別の話

いくら寝る子でも、起きてるときまで静かすぎる・動かん・鳴かんってなると、 それは眠たいだけやない可能性が高いとよ。

次のような状態が続くようなら、一度体調の確認ばしてみてほしいっちゃ。

- 遊びに誘っても無反応/すぐ寝転ぶ

- 鳴き声が出ない or 力がない

- 起きてもトイレやごはんに行かずボーッとしてる

「眠たい+無気力」=不調のサインって思ってよかけん、 寝起きの動きや反応にも注目して見守ってほしか。

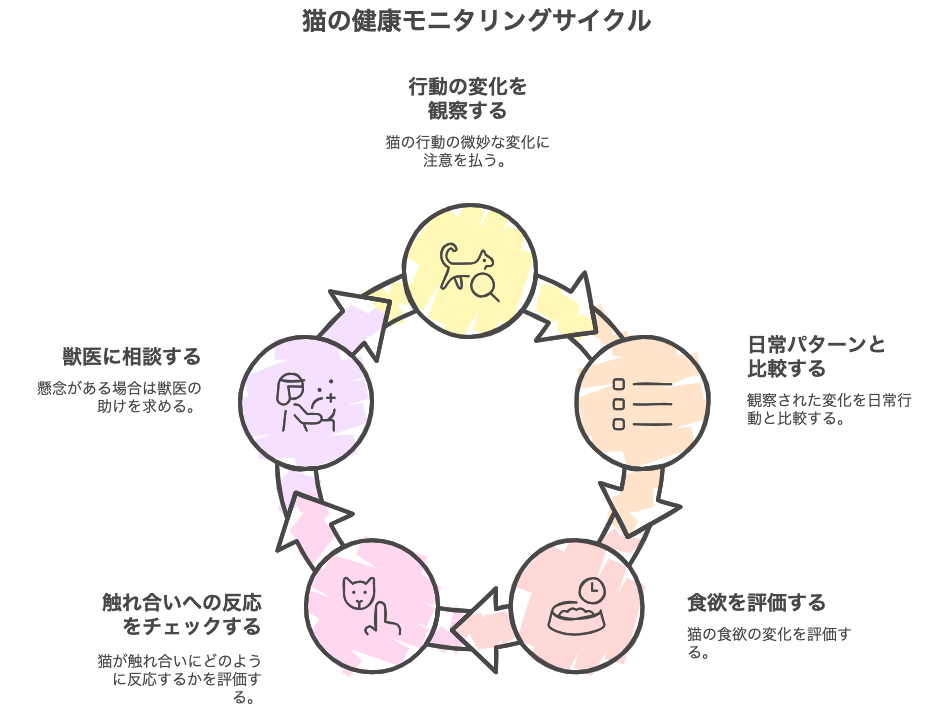

④ 飼い主にできる「家庭での見守りチェック」

チェックすべきポイント一覧(表+観察項目)

🐾 毎日の“ちょっとした観察”がいちばんの予防たい

猫が病気になってから気づくより、 毎日少しずつ「いつもと違う」を察知できる方がずっと安全なんよ。

特別なことをせんでもよかと。 いつもの食事・動き・表情・トイレを「軽くチェックするだけ」で十分効果があるけん。

飼い主の“違和感センサー”が、命を守る鍵になるってこと、覚えとってね。

🐾 観察すべきポイントを“見える化”してみよう

いざというとき焦らんように、 日々の変化を数字や状態で記録しとくと安心ばい。

| 観察ポイント | ふだんの状態 | 異変の兆候 |

|---|---|---|

| 食欲 | 毎回しっかり食べる | ごはんを残す・匂いをかがない |

| 排泄 | 1日1〜2回/形・色・量が安定 | 下痢・便秘・トイレが汚れていないのに使わない |

| 行動 | 気ままに歩く・遊ぶ | じっとして動かない/寝っぱなし |

| 目・耳・鼻 | キレイで乾いている | 目やに/涙/耳垢/鼻水が目立つ |

一覧にしておくだけでも、異変が「見える化」されて判断しやすくなるとよ。

🐾 忘れんでほしい“観察のコツ”と飼い主の心得

最後に、観察を長く続けるためのコツと気をつけてほしいポイントをまとめとくけん、意識してみてほしいっちゃ。

- 1日に1回、食事・トイレ・表情をざっとチェックする

- 違和感があった日は、カレンダーやスマホに軽くメモする

- 「いつもと違うけど…まあいっか」と放置しない

- 写真・動画で記録しておくと獣医にも説明しやすい

毎日の“少しの観察”が未来の健康を守るけん、 あんたが見とること自体が、猫にとって安心なんやけんね。

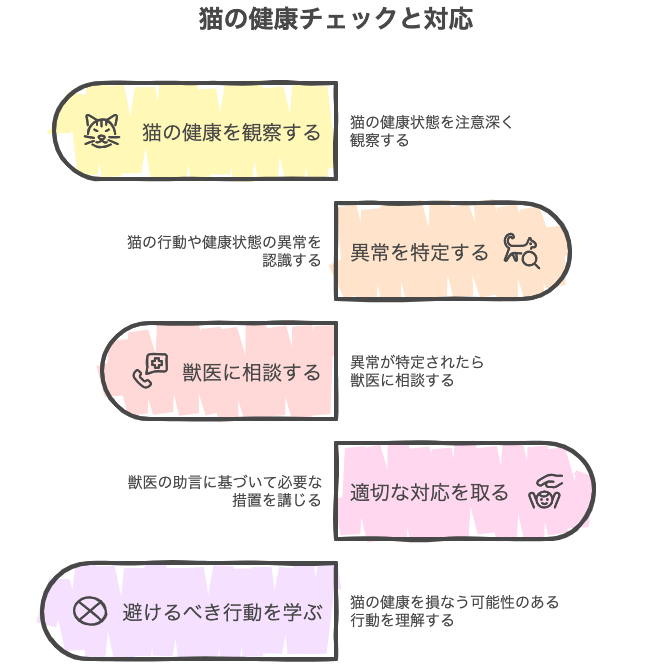

何日様子を見るか?受診すべきタイミング

🐾 「1日だけ元気がない」なら、様子見でも大丈夫なこともあると

猫は天気・音・ストレス・眠気でも行動に変化が出やすいけん、 元気がない日が1日だけなら一旦様子を見る判断でも間違いやないとよ。

ただし、その日だけでも他の症状が併発しとるなら注意ばい。

「1日以上続く+別の異変あり」なら、病院を視野に入れて動いてよかっちゃん。

🐾 見極めやすくするための“異変の組み合わせ表”

「受診すべきか迷う…」ってときは、 異変の組み合わせを見て判断するとスッキリしやすいとよ。

| 異変 | 1日だけ | 2日以上/他の異常あり |

|---|---|---|

| 食欲がない | 様子見OK(夏バテや気分の波) | 早めに受診 |

| 寝てばかり | 通常範囲内の可能性あり | 病気の可能性もある |

| 排泄に変化 | 1回だけなら観察継続 | 続くなら病院優先 |

| 鳴き声が出ない・変 | 日内変動あり/様子見 | 続くようなら異常サイン |

「症状の数×継続日数」で判断する癖をつけると、不安も減るけんね。

🐾 いちばん当てになるのは“飼い主のカン”たい

いろんなチェックポイントはあるばってん、 最終的にいちばん信頼できるのはあんたの「気になる」って感覚やけんね。

以下のような直感があったら、それはもう立派な受診理由たい。

- 「なんか今日、目の力がない気がする」

- 「撫でたときの反応が弱い」

- 「こっちが不安になるくらい静か」

違和感に気づける飼い主こそ、最高の相棒たい。 念のためでも「診せる」ことが、猫を守る一歩やけんね。

どのタイミングで受診すべきか迷う人は、 動物病院に行くべきサインも合わせて読んでおくと判断の助けになるとよ。

自己判断でやってはいけないNG行動

🐾 「人間ならこうする」は猫には通用せんとよ

猫が元気ないときに「人間ならこの薬飲むけん…」って、 人間用の市販薬を飲ませるのは絶対にやっちゃいかんばい。

人間と猫では代謝・肝臓の働き・体重基準がまったく違うけん、 安全そうに見えても中毒・昏睡・死に至るリスクがあるとよ。

猫に薬を使うときは、必ず獣医の指示が必要ってこと、忘れんでほしか。

🐾 やりがちなNG対応とその危険度

ついやってしまいがちやけど、本当はやってはいけない行動って意外と多いんよ。

| 行動 | なぜダメなのか | 危険度 |

|---|---|---|

| 人間用の風邪薬を与える | 解熱剤や鎮痛剤は猫の肝臓に強い負担 | 超高 |

| ネットで調べた自然療法を試す | 量や濃度を間違えると中毒の可能性 | 高 |

| 水だけ与えて2〜3日様子を見る | 脱水・低血糖・回復遅れのリスク | 中 |

「よかれと思ってやった」が命取りになることもあるけん、 少しでも不安やったら動物病院に相談してほしいっちゃ。

🐾 正しい“迷ったときの行動ルール”を持っとこう

自己判断を避けるために、日頃から頼れる獣医さんや相談先を決めとくのが安心たい。

次のような体制ができとったら、いざというとき落ち着いて動けるっちゃん。

- かかりつけの病院を決めておく

- 診察時間外でも相談できる夜間救急の連絡先をメモしておく

- 症状の記録(動画・メモ)をいつでも獣医に見せられるようにする

ネットよりもプロに聞くほうがずっと早くて安全たい。 「ちょっとでも気になったら獣医さん」これが最強のルールやけんね。

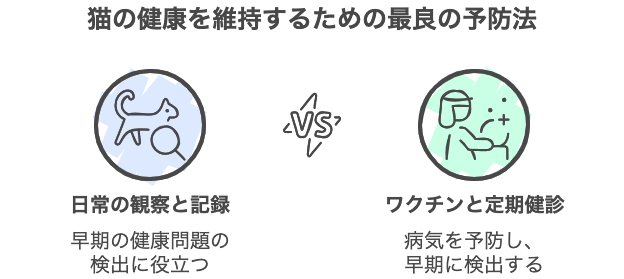

⑤ 元気がない日が続かないようにできる予防法

日常の観察と記録がいちばんの予防

🐾 違和感に気づける飼い主が最強たい

「なんかいつもより静かやね」「食べるスピード遅くなったかも?」 そんななんとなくの違和感が、猫の不調に気づく第一歩なんよ。

ただ、その違和感って記憶だけやと流れてしまいやすいけん、 ふだんの様子を“記録”しとく習慣がめちゃくちゃ大事っちゃ。

記録があるだけで「今日は違う」がハッキリ見えてくるけん、安心感も全然違うとよ。

🐾 観察ポイントを記録しておくと安心ばい

以下のようなポイントをゆる〜くメモしておくだけで、 異変に早く気づける・獣医に説明しやすくなるメリットがあるとよ。

| 記録項目 | 記録の仕方 | 役立つ場面 |

|---|---|---|

| 食事量 | 食べた量/残した量をメモ | 食欲低下や偏食の早期発見 |

| 排泄 | 回数/形状/色/ニオイ | 下痢・便秘・感染症の判断材料 |

| 行動 | 寝る時間・遊ぶ時間など | 元気の有無・活動量の変化の把握 |

ざっくりでいいけん、書き残す習慣ばつけておくと強かよ。

🐾 無理なく続けるための“記録スタイル”を決めとこ

記録っていっても、完璧やなくてよかとよ。 あんたに合ったやり方で「なんとなく続けられる形」が正解たい。

- スマホのカレンダーアプリで「異常なし/気になる」だけ記録

- トイレやごはんの写真をそのまま保存(後から見返せる)

- 紙の手帳に「寝てばっかり/朝ごはん半分残し」などメモ

書き方より「続けること」のほうが大事けん、 無理せんで気軽に記録ば始めてみてほしか。

子猫・シニア猫には特に注意が必要

🐾 年齢によって“弱点の出やすさ”がぜんぜん違うとよ

子猫とシニア猫は、見た目や性格が違っても、 どっちも「ちょっとした不調が命に関わりやすい」という共通点があるっちゃん。

体温調節・免疫力・消化力… どれも年齢によって低くなっとるけん、変化に弱かとよ。

「まぁ様子見で…」が一番危ない年齢層ってこと、忘れんでいてね。

🐾 年齢別に注意したい症状と反応の違い

以下は、年齢別でよくあるサインと「放置するとどうなるか」の目安ばい。

| 年齢層 | 要注意サイン | 放置したときのリスク |

|---|---|---|

| 子猫(〜6ヶ月) | 下痢・食欲不振・ぐったり寝る | 脱水・低血糖で突然死の可能性 |

| 成猫(1〜6歳) | 変化に気づきにくく、油断しがち | 慢性疾患の進行を見落とす |

| シニア猫(7歳以上) | 寝すぎ/トイレの失敗/足取りが鈍い | 内臓疾患・関節痛・認知機能低下の兆候 |

「年齢のせいやけん仕方ない」って放置せず、しっかり観察してあげてね。

🐾 年齢別に取り入れたい“見守り習慣”をつくろう

それぞれの年齢に応じて見守り方・気をつけるポイントも変わってくるとよ。

- 子猫:排泄回数と食事の量/早朝と夜の様子を要チェック

- シニア:トイレの失敗・夜中に鳴く・ジャンプを嫌がるなどの小さな変化に注目

- どの世代でも:声のトーン・目の輝き・スキンシップの反応を見る習慣を持つ

「今まで平気だった」が通用せんのがこの年代たい。 毎日ちょっと気にかけるだけで、守れる命もあるけんね。

ワクチンや定期健診の大切さ

🐾 「予防」こそがいちばんの優しさやけんね

猫の病気って、発症してからだと治療に時間もお金も負担がかかるっちゃん。

それば考えたら、やっぱり「予防」っていちばん賢い選択やと思うと。

「病気になってから」より、「なる前に防ぐ」ほうがずっと優しかけんね。

🐾 ワクチンで防げる代表的な病気

定期的に打つワクチンで、防げる猫の病気はちゃんとあるとよ。

| 病名 | 主な症状 | 予防の可否 |

|---|---|---|

| 猫ウイルス性鼻気管炎 | くしゃみ・目やに・発熱 | ワクチンで予防可能 |

| 猫カリシウイルス感染症 | 口内炎・よだれ・高熱 | ワクチンで重症化を防げる |

| 猫汎白血球減少症 | 嘔吐・下痢・高熱・死亡率高 | ワクチン必須級 |

室内飼いでも油断せず、ワクチンの定期接種はしっかりやっていこうね。

🐾 定期健診で「まだ症状が出てない病気」を見つける

猫って我慢強か生き物やけん、具合が悪くても隠すことが多いとよ。

だからこそ、症状が出る前に以下の方法でチェックすることが大事たい。

- 年に1〜2回、血液検査・尿検査・エコーを受ける

- 体重・食欲・トイレ回数を毎月なんとなく記録する

- 健康そうに見えても「念のため」で受診する

「うちの子は大丈夫」が一番危ない言葉やけん、 気になることがなくても、予防のために病院へ行く習慣ば作ってほしか。

特に子猫のうちは、病気にかかるリスクも高いけん、 子猫の予防医療についても先に知っとくと安心たい。

⑥ この記事のまとめ

| 章 | 内容の要点 |

|---|---|

| ① 猫が元気がないときに最初に見るべきポイント | ・「なんか違う」は飼い主だけが気づける初期サイン ・ごはんの残し方には“病気じゃない”理由もある ・動かない・近寄らないは体の違和感サインかも |

| ② 元気がないときに考えられる主な病気 | ・風邪や下痢、内臓疾患などで元気をなくすことも多い ・初期症状が見えにくい病気ほど注意が必要 ・病気ごとの症状はこちらの記事で一覧確認できる |

| ③ 病気以外で元気がなくなるケースもあるとよ | ・環境ストレス(引っ越し・来客・音)で静かになることもある ・季節の変わり目や天気が影響して元気をなくす子も ・夜行性や体内時計のズレで“寝てばかり”に見えることも |

| ④ 飼い主にできる「家庭での見守りチェック」 | ・日々の観察が異変の早期発見に繋がる ・異変が2日以上続いたり重なったら病院へ ・迷ったときは動物病院に行く目安をチェック |

| ⑤ 元気がない日が続かないようにできる予防法 | ・観察と記録の積み重ねが「いつもと違う」に気づく鍵 ・年齢に応じた注意が必要。特に子猫・シニアは要観察 ・ワクチンや検診で守れる命もある ・詳しくは子猫の予防医療ガイドも参考に |

「元気がない」って一言でいっても、その理由は猫それぞれでぜんぜん違うとよ。 ほんの小さな違和感を見逃さずに、正しく見守ってあげることが、 病気の早期発見にもつながるし、猫にとっても安心できる環境をつくる第一歩たい。

ここまで読んでくれたあんたが、少しでも「気づける飼い主」になれたら、 きっと猫にとっても頼れる存在になれるけんね。 最後に、この記事で話したポイントをもう一度まとめておくけん、参考にしてみてね。

▶︎参考記事:猫の元気がない!病気かどうかを見分けるために確認するべきポイントとは?(アイ動物病院)