それは、夏のある日のことでした。

いつものように仕事へ向かおうと車に近づくと、何かが視界の端で動いた気がして、ふとタイヤのあたりをのぞき込みました。

するとそこには、小さく震える子猫が、車のタイヤの上でじっとしていたのです。

思わず息をのんだその瞬間から、「この子を放っておけない」という気持ちだけが先行しました。

でもその時、正直なところ「自分で飼うかどうか」までは考えが及んでいませんでした。

とにかく命を守らないと——その一心でタオルに包み、すぐに動物病院へ向かいました。

大きなケガはなく、適切なケアで回復するという獣医さんの言葉に胸をなでおろし、そこから始まった新しい生活。

その子は「ちび」と名付けられ、今ではわたしの大切な家族です。

この記事では、そんな「ちび」との出会いを通じて学んだことも含めて、猫を拾ったときにどう行動すべきかをゼロから丁寧に解説します。

命と向き合う決断が必要な場面。そのとき、迷わず行動できるように備えるためにも、ぜひ保存版として最後までご覧ください。

- 目次 -

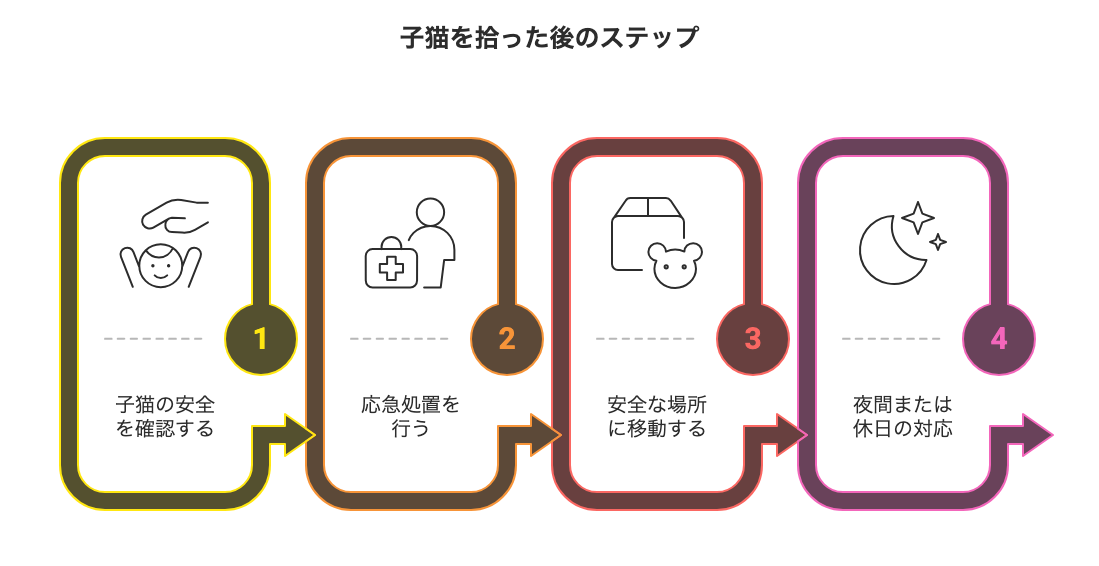

子猫を拾ったら、まず最初にやるべきこと

① 無事かどうかを確認しよう

まず最初に確認すべきことは、その子猫が生きているか、安全な状態かどうかです。

思いがけず子猫を見つけた瞬間はパニックになりやすいですが、最初の1〜2分の行動が、その命を左右することもあります。

🚨 こんな場所にいたら要注意!

- 車の下・タイヤの上(エンジン始動で危険)

- 側溝・排水溝(溺れるリスク)

- 公園の植え込み・茂み(野犬やカラスなどの外敵)

- 繁華街や駐車場(交通事故のリスク)

怖がって動けないだけなのか、それとも怪我や低体温で動けないのかを見極めるため、次のポイントを確認してください。

| チェック項目 | 観察方法 | 緊急度 |

|---|---|---|

| 呼吸 | 胸やお腹が上下しているか | 止まっていたらすぐ病院へ |

| 目の様子 | 目が開いているか、焦点が合っているか | 開かない・目ヤニで固まっている場合は要注意 |

| 体温 | 手で触ってぬくもりがあるか | 冷たいならすぐに保温対応を |

| 反応 | 声をかけたとき耳が動く・目が動くか | 無反応ならぐったりしている可能性大 |

| 出血・外傷 | 体に血や骨の変形がないか | 出血がある場合は応急止血してすぐ病院へ |

🆘 応急対応の基本

体が冷たい/震えている/動かないなどの症状がある場合は、すぐに保温を始めましょう。

- バスタオル・ブランケットでやさしく包む

- 使い捨てカイロ(直接触れさせない)を近くに置く

- 車内・室内でエアコン暖房を活用(強風は避ける)

絶対にNG:お湯をかける/直火で温める/強引にミルクを飲ませる

低体温の状態で胃腸に液体を入れると、命に関わるリスクもあります。

🧠 あなたの判断は正しい

「自分が助けていいのかな」「間違ったことしてないかな」と不安になるかもしれません。

でも、あなたが立ち止まり、確認して、助けようとしている時点で、それは正しい行動です。

そして、状況が落ち着いたらできるだけ早く動物病院へ。

特に以下のような症状が見られる場合は、緊急性が高いため、迷わず連れて行ってください:

- 呼吸が荒い・音がする・口を開けて息をしている

- けいれん・吐き気・下痢・ぐったりしている

- 目・鼻・耳から膿や血が出ている

動物病院が近くにない・時間外の場合は、全国動物病院検索(Vets)を活用したり、SNSや地域グループで情報を求めてみましょう。

② 安全な場所に移動させよう

無事を確認できたら、次にやるべきことは子猫の身の安全を確保することです。

特に屋外で見つけた場合、そのままにしておくと二次的な事故や外敵に襲われるリスクがあります。

🚗 こんな場所はすぐに保護すべき

- 車の下・タイヤの上(エンジン始動で即死の危険)

- 公園の茂み・河川敷(カラス・犬・他の猫などの外敵)

- コンビニ裏・駐車場・路上(交通事故や人通りによるストレス)

- 真夏/真冬の屋外(日射病・低体温症)

一見安全そうに見える場所でも、外気温・天候・時間帯によっては大きな危険があります。

まずは速やかに、落ち着ける場所に移動させましょう。

🧣 保護の基本:やさしく・確実に

移動させるときは、タオル・毛布・大きめのハンカチなどで子猫をそっと包みます。

素手で急に掴むと、驚いて逃げたり、ひっかいたりする可能性があるのでNGです。

また、保護する際には次の点にも注意を:

- 音を立てず、静かに近づく

- 可能ならしゃがんで目線を合わせる

- 急に持ち上げず、包むように持ち上げる

📦 移動手段・運搬方法の工夫

家にペット用キャリーがなくても、以下のようなもので代用可能です。

| 代用品 | 使用のコツ |

|---|---|

| 段ボール箱 | 通気のために穴をあける/底にタオルを敷く |

| 洗濯カゴ | 上に布をかけて暗くしてあげると落ち着く |

| 買い物カゴ+布 | すぐ用意できるが、逃げ出さないよう固定を |

注意点:通気性は確保しつつ、隙間から脱走しないよう軽くフタをするのがベストです。

寒い日やエアコンが効いている部屋では、タオルで箱の外側をくるむのも効果的です。

⛔ やってはいけないNG行動

- 素手でガバッとつかむ(驚かせる/噛まれる/引っかかれる)

- コンビニ袋・ビニール袋に入れる(窒息・酸欠・脱走)

- 車の中に置き去りにする(真夏・真冬は命の危険)

- 大声で話しかける(パニックを起こす可能性)

🏠 移動後:どこに置けばいい?

移動後はまずは静かな室内に落ち着かせてあげましょう。

最適な場所の条件は以下の通りです:

- 人通りが少ない部屋の隅や押し入れ近く

- 直射日光が当たらない/風が吹き込まない

- 人の声やテレビの音が届きにくい場所

このあと体調確認・相談先への連絡・通院準備などに移ることになりますが、まずは「安全」「保温」「安心」の3つを意識して行動しましょう。

③ 夜間・休日ならどうする?

子猫を見つけた時間が夜間・早朝・祝日など、動物病院が閉まっている時間帯だった場合、さらに不安になりますよね。

でも大丈夫。まずは深呼吸して、状況を整理しましょう。

🔍 まずは夜間・救急対応の病院を探そう

夜間でも対応可能な動物病院や救急センターは、地域によって存在します。

最初に行うべきことは、「自分の地域で夜間診療をしてくれる病院があるかどうか」を調べることです。

次のような方法で検索できます:

- 「〇〇市 夜間動物病院」でGoogle検索

- 動物病院のGoogleマップでの営業時間表示

- 以下のような全国対応サイトを活用

▼ 参考リンク:

この時点で連絡が取れる場合は、すぐに状況を説明し、受け入れ可能か確認しましょう。

📞 次に、電話がつながらなかった場合

一方で、夜間病院が見つからない・つながらない・遠くて行けないというケースも少なくありません。

その場合は、子猫の命を守るために、次の3つの応急対応を落ち着いて行いましょう。

🧣 ① 保温する

低体温は、子猫にとって致命的です。まずはぬくもりを与えることが最優先になります。

体が冷たい・震えている・動きが鈍い場合は、すぐに以下の方法で保温を開始してください。

- バスタオルやフリースで全身をくるむ

- 使い捨てカイロをタオルで巻いて近くに置く(※直接触れないよう注意)

- 段ボールや洗濯カゴに入れて、毛布で覆う

🔇 ② 安静にする

大きな音・振動・人の気配は、子猫にとって強いストレスになります。

したがって、なるべく静かで暗めの場所にそっと置くことが大切です。

- 人が出入りしない部屋や押し入れ近くに設置

- テレビや音楽、子どもの声が届かない場所を選ぶ

また、箱やキャリーの上にタオルをかけると、暗く落ち着ける環境が作れます。

💧 ③ 水分補給は慎重に

子猫の脱水は危険ですが、無理に水やミルクを与えると逆効果になる場合もあります。

口がしっかり閉じておらず、ぐったりしている子に水を入れると、誤嚥(ごえん)や肺炎の原因になります。

したがって、元気に動いていて、自分で舐める様子がある場合に限り、ぬるま湯を少量差し出す程度に留めましょう。

スポイトやシリンジで無理やり入れるのは、基本NGです。

📌 その他:温度・湿度に注意しよう

室温は25〜28℃程度が理想。寒ければ湯たんぽ/暑ければ風通しを良くし、体温を一定に保つことが最重要です。

湿度も高すぎるとカビや菌の温床になるため、60%前後をキープするのが理想です。

📞 翌朝になったらどうする?

一晩を乗り越えたら、できるだけ早く動物病院へ連れていきましょう。

その際、拾った時間・場所・夜間の様子・保温の有無などをメモしておくと、獣医師も診断しやすくなります。

🧠 不安なあなたへ

「本当にこの対応でよかったのか?」と不安に思う方も多いでしょう。

でも、あなたがこうして調べ、行動している時点で、すでに命を救うための最善を尽くしています。

したがって、間違っても「自分のせいで…」などと責めず、できることをひとつずつ、落ち着いてやっていきましょう。

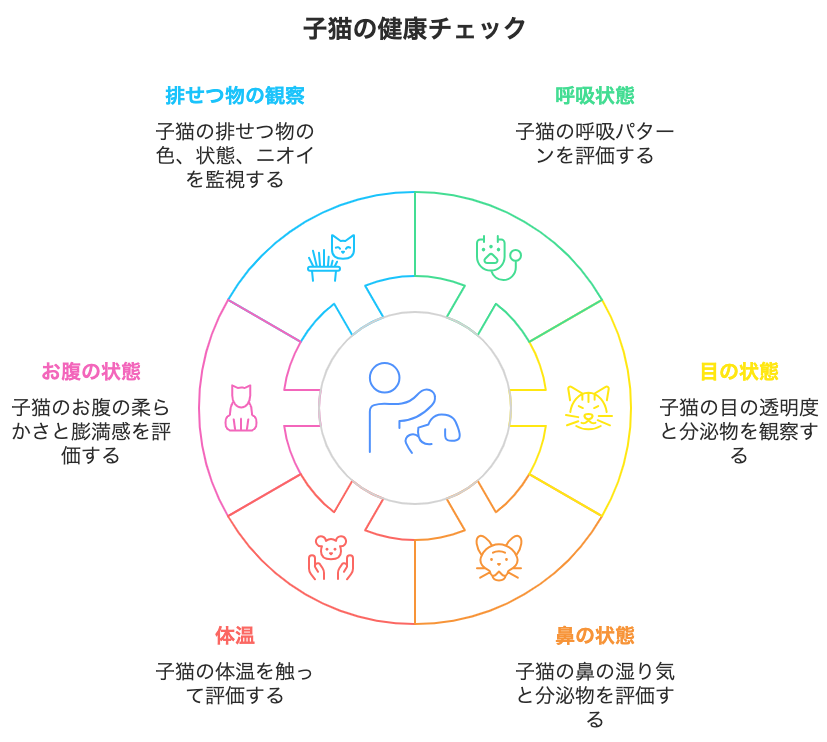

子猫の状態をチェックしよう

① 目・鼻・口・体の状態を確認

子猫の健康状態を判断するのは難しく感じるかもしれません。

しかし、いくつかの基本ポイントを押さえておけば、初期段階で緊急性を判断することは可能です。

以下の表で、状態をチェックしてみましょう。

| チェック項目 | 正常 | 異常の可能性 |

|---|---|---|

| 呼吸 | ゆっくり・安定 | ゼーゼー・口呼吸 |

| 目 | 目ヤニなし・透明 | 濁り・目ヤニが固まる |

| 鼻 | 湿っている | 乾燥・黄色い鼻水 |

| 体温 | 手にぬくもりがある | 冷たい・震えている |

| お腹 | 柔らかくふっくら | 硬く張っている・下痢 |

ひとつでも異常の兆候があれば、病院に連れて行く判断材料になります。

また、排せつ物の色・状態・ニオイにも注意を払いましょう。

すぐに連絡すべき「相談先」一覧

① 動物病院に連絡する

子猫の状態チェックが一通り終わったら、次に取るべき行動は「動物病院への連絡」です。

病院の受診が早いほど、命の危険を減らす可能性が高まります。

📞 まずは「電話」を優先しよう

最近はWeb予約やLINE受付を導入している病院も増えていますが、子猫のような急なケースは、まず電話連絡が確実です。

いきなり病院に向かうのではなく、まず電話して確認することを徹底しましょう。

電話では、以下のような情報を整理して伝えるとスムーズです:

| 伝える内容 | 理由・ポイント |

|---|---|

| ① 拾った日時と場所 | 感染症や地域感染リスクを判断する材料になります |

| ② 子猫の見た目と状態 | 「ぐったり」「呼吸が荒い」「元気だけど小さい」などの具体的な様子 |

| ③ 性別・月齢(わかる範囲で) | 推定でもOK。「手のひらサイズ」「300gくらい」でも情報になります |

| ④ ワクチン・駆虫歴(あれば) | 野良であれば「おそらくなし」と伝えましょう |

📍 次に、病院選びのポイントを確認しよう

病院によっては、「新患受付なし」「保護猫NG」「キャパ超過で対応不可」といったケースもあります。

そのため、Googleマップの口コミ/公式サイトの案内/SNSの最新投稿などで、対応可能か調べておくと安心です。

また、猫専門病院や、保護猫支援を積極的に行っている病院も存在します。

「〇〇市 猫 動物病院 保護猫」などで検索してみましょう。

🕰 その際、時間帯にも注意しよう

受付時間ギリギリ・休診直前・休診明けの朝は、混雑・長時間待ちの可能性が高まります。

電話した際に「今日の受診が可能かどうか」「どの時間帯が空いているか」を確認しましょう。

❗ 一方で、こんなミスに注意!

- 電話せず直接向かってしまう(→休診だった、満員だった)

- 場所を調べず迷子になる(→長時間子猫に負担がかかる)

- 「保護したこと」を伝えず、受付で混乱する

最初の1本の電話で、その後の流れがスムーズに進むかどうかが決まります。

📌 最後に:連絡前にやっておくといいこと

- 子猫の写真を撮っておく(大きさ・怪我の箇所が伝えやすくなる)

- 重さを測る(キッチンスケールがあれば目安でもOK)

- 段ボールやキャリーに入れて、すぐ出られる準備を整える

病院側も、「どういった猫なのか」が具体的にわかると、診察の受け入れ準備がしやすくなります。

だからこそ、「急がば回れ」。事前の電話こそが、命を救う一歩です。

📞 電話が苦手な人向け:緊急時のテンプレート

「何を言えばいいかわからない」「緊張してうまく話せない…」という人のために、そのまま読めるテンプレートを用意しました。

メモに写して、電話口で読んでもOKです!

こんにちは、初めてお電話します。

今日の〇時ごろ、自宅近くで子猫を保護しました。

小さくて、少しぐったりしていて、目やにや震えもあります。

体重は300gくらいで、おそらく生後1ヶ月前後だと思います。そちらで診ていただくことは可能でしょうか?

保護猫で、ワクチンや駆虫はまだ済んでいません。

(→可能なら写真をLINEやメールで送ります、と補足しても◎)

このように状況・症状・希望を端的に伝えることで、病院側もスムーズに対応しやすくなります。

📱 LINE予約ができる動物病院リンク(主要都市)

「電話がどうしても苦手」「電車内・職場で静かに対応したい」という方は、LINE予約に対応した動物病院を活用しましょう。

以下は、LINE予約可能 or オンライン予約フォームがある病院・サービスの一例です。

病院によってはLINE公式アカウントを登録しておくと、予約・相談・診療後のフォローまでできるところもあります。

事前にブックマークしておくと、いざという時に役立ちます!

② 保健所・動物愛護センター

子猫を拾ったあと、まずどこに相談すればいいか分からない場合、自治体の保健所や動物愛護センターは大切な相談先のひとつです。

行政が対応しているため、公的なルールと手順に沿って案内してもらえるという安心感があります。

📍 まず、なぜ連絡が必要なのか?

拾った子猫がもともと飼われていた場合(=迷子猫)である可能性もあるからです。

そのため、まずは「拾得届」や「保護動物の情報登録」などを通じて、飼い主が探している可能性を残しておく必要があります。

特に以下のような特徴がある場合は、迷子猫である確率が高いです:

- 毛並みがキレイ/肉球がピンクできれい/体臭がほとんどない

- 人懐っこい/目や耳がキレイに手入れされている

- 首輪の跡がうっすらある

したがって、「飼い主を探すため」にも公的機関に届け出ることが大切です。

📞 次に、連絡時の注意点

各自治体によって対応が異なるため、電話する前に以下の情報をまとめておくとスムーズです。

- 拾った日・時間・場所(番地や目印がわかるように)

- 子猫の特徴(毛色・模様・性別・推定月齢など)

- 保護している場所(自宅か、一時預かり施設か)

「拾ってどうすればいいか分からない」という相談だけでもOK。親身になって対応してくれる職員さんも多いです。

⚠️ ただし、「引き取り=殺処分」となる可能性も

一方で、保健所や動物愛護センターに子猫の「引き取り」をお願いした場合、地域によっては殺処分の対象となるケースもあります。

特に、生後間もない子猫(乳飲み子)は、施設での生存率が非常に低いため、「即日殺処分」という対応を取っている自治体も現実に存在します。

そのため、「相談」や「情報登録」はしても、「引き取り依頼」は慎重に判断すべきです。

📄 そのため、まずは「自宅での一時保護」も検討しよう

多くのセンターでは「できれば保護主さんが数日〜1週間、様子を見ていただけると助かります」と言われます。

これは、動物を施設に収容すること自体が、強いストレスや命の危機を生むためです。

自宅での保護が難しい場合でも、保護猫ボランティア団体や一時預かりネットワークに繋いでもらえる可能性もあるので、職員に遠慮なく相談してみてください。

🌍 最後に:公的情報・リンク

行政の方針や制度は地域によって異なりますが、全国共通の動物愛護行政ガイドラインとして、以下の情報を参考にしてください。

あなたが一歩踏み出して「相談」することで、命をつなぐ選択肢が広がることは間違いありません。

迷ったら、まずは電話をかけてみましょう。やさしい声で応えてくれる職員さんも、きっといます。

③ 飼い主がいるかもしれない?

一方で、その子猫がもともと誰かに飼われていた「迷子猫」である可能性もあります。

特に、猫は驚いた拍子に外へ出てしまい、戻れなくなることが多い動物です。

したがって、「保護=飼い主と引き離すこと」になってしまう場合もあるため、まずは飼い主がいないか確認する行動をとることが大切です。

📌 まず、迷い猫の特徴とは?

野良猫と迷子猫を完全に見分けることは難しいですが、以下のような特徴がある場合は迷子猫である可能性が高いと考えられます:

- 首輪をしている(または跡がある)

- 毛並みがふわふわ・キレイに手入れされている

- 耳がカットされていない(地域猫の印がない)

- やたら人懐っこく、抱っこされても嫌がらない

- トイレやごはんの場所を自分で探すような仕草

これらの特徴に複数当てはまる場合は、「誰かが探している猫かもしれない」という前提で行動することが重要です。

🔍 次に、飼い主を探すための方法を考えよう

もし飼い主が必死で探していたら?と思えば、できる限りの手段で情報発信をしてあげたいですよね。

以下の方法は、実際に再会できた事例も多い手段です👇

| 手段 | 具体例・ポイント |

|---|---|

| SNS | Instagram/X(旧Twitter)/Facebookなどで「迷い猫 + 地域名」で発信。地域掲示板系のハッシュタグも活用 |

| 掲示板サイト | ペットのおうち:迷子掲示板/ジモティー:迷子ペットカテゴリに投稿 |

| 地元施設 | スーパー・動物病院・公民館・ペットショップなどにチラシ掲示を依頼 |

| 行政機関 | 保健所・動物愛護センターに「迷子届け」として登録可能。飼い主が届け出している可能性も |

📝 その際に発信すべき情報

情報発信をする際は、できるだけ詳細に、かつ見やすくまとめることが大切です。

以下の情報を含めると、信頼性が高くなり、飼い主にも届きやすくなります。

- 拾った日付・時間帯・正確な場所(交差点名・建物名など)

- 子猫の写真(できれば顔・体・模様・尻尾などが分かる複数枚)

- 毛色・模様・体格・性別・首輪の有無・人懐っこさの程度

- 一時的に保護している旨と、譲渡希望ではないことを明記

例:拾得報告テンプレ

【迷子猫の保護情報】

2025年6月3日 14:00ごろ、〇〇市〇〇町・〇〇スーパー近くで、白×黒の小さな子猫を保護しました。

首輪なし・人懐っこく、毛並みもきれいです。

現在、安全な場所で保護中です。お心当たりのある方はご連絡ください。

#迷子猫 #保護猫 #〇〇市 #猫探し中

⚠️ 最後に:安易な譲渡やSNSトラブルに注意

飼い主を探していたつもりが、譲渡希望だと誤解されてしまうケースもあります。

そのため、SNSでは「譲渡目的ではありません」「一時保護しています」と明確に記載するようにしましょう。

また、「うちが引き取ります」とすぐ連絡してくる人の中には、ペット詐欺・繁殖目的の危険人物も存在します。

必ず事前の本人確認・やり取り履歴の保存・譲渡契約の有無</strongを確認しましょう。

あなたの小さな行動が、再会につながる大きなきっかけになるかもしれません。

迷子猫かもしれないと思ったら、「まず発信」してみましょう。

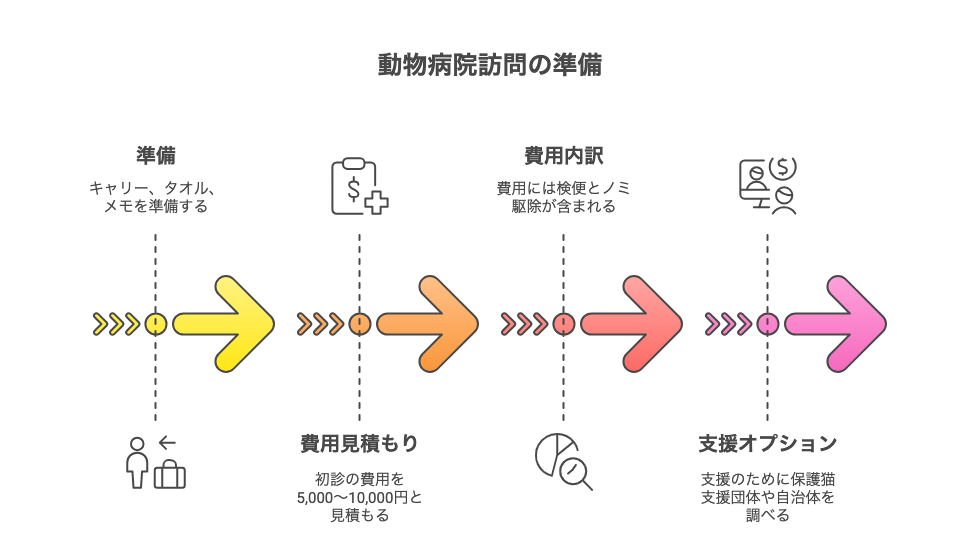

動物病院に連れて行く前に知っておくべきこと

① 持っていくものリスト

子猫の状態を確認したら、次は動物病院への受診準備をしましょう。

まずは以下の持ち物を揃えることをおすすめします。

| 持ち物 | 理由・ポイント |

|---|---|

| 子猫(キャリーや箱で安全に) | 脱走や怪我防止のため |

| タオル・毛布 | 保温・安心のために包んであげる |

| 拾った場所・日時メモ | 医師に状況を正しく伝えるため |

| 排せつ物(あれば) | 寄生虫や健康状態のチェックに役立つ |

| 財布・スマホ | 連絡・支払い・メモなどに使用 |

② 初診時の費用の目安

病院によって費用は異なりますが、初診時には以下のような費用が想定されます:

| 項目 | 費用の目安 |

|---|---|

| 初診料 | 1,000〜3,000円 |

| 検便・虫のチェック | 1,000〜2,000円 |

| ノミ・ダニ駆除 | 1,500〜3,000円 |

| 点滴・栄養剤など | 3,000〜5,000円 |

合計:5,000〜10,000円程度がひとつの目安です。

もし費用が心配な場合は、保護猫支援団体や一部自治体による助成制度も活用できます。

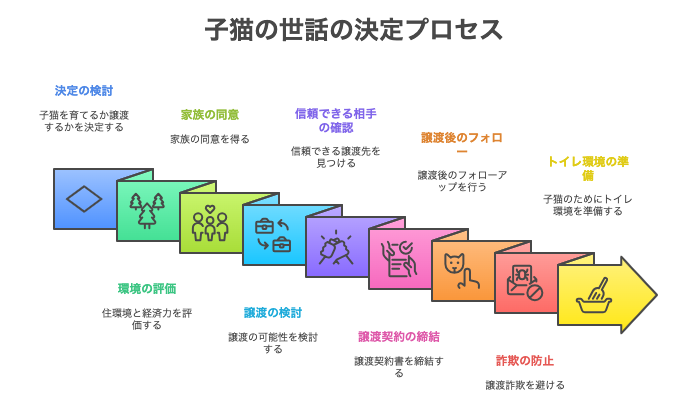

育てる?譲渡する?迷ったときの判断ポイント

① 自分で育てる覚悟があるか?

子猫を拾ったとき、多くの人が「このまま飼ってあげたい」と感じます。

その気持ちはとても素晴らしいものですが、命を預かるということは「一時的な感情」では続かない現実もあります。

次に考えるべきは、あなた自身がこの子猫を「一生育てる覚悟があるかどうか」ということ。

以下のチェックリストで、現実的な視点から自分に問いかけてみてください。

| チェック項目 | なぜ重要か |

|---|---|

| 今の住居はペット可か? | 「こっそり飼う」はトラブルの元。退去命令・近隣問題の可能性も |

| 15年以上一緒に暮らせる生活設計か? | 猫の寿命は15〜20年。引越し・結婚・転職など環境変化に耐えられるか |

| 万一の病気・怪我への備えがあるか? | 治療費は数万円〜十万円超になることも。ペット保険加入も選択肢 |

| 生活リズムと合うか? | 夜鳴き・いたずら・通院などに対応できる時間の余裕があるか |

| 同居家族は全員賛成しているか? | 家族内で意見が割れていると、後々のトラブルやネグレクトの原因に |

| 高齢者・乳児がいる家庭で問題ないか? | アレルギー・誤飲・爪立てなど、双方に配慮が必要 |

💸 飼育にかかる現実的な費用

毎月の固定費に加え、突発的な医療費も想定する必要があります。

| 支出項目 | 目安 |

|---|---|

| ごはん・おやつ | 月2,000〜5,000円 |

| トイレ砂・消耗品 | 月1,000〜3,000円 |

| ワクチン・健康診断 | 年10,000〜30,000円 |

| 緊急時の医療費 | 1回数万〜10万円超も |

| ペット保険(任意) | 月1,000〜3,000円程度 |

したがって、年間10万円以上、15年で150万円以上の出費を覚悟する必要があります。

💡「かわいい」だけでは続かない

猫との暮らしはとても癒されますが、毎日の世話・掃除・健康管理など地味で大変な部分もたくさんあります。

夜鳴き、粗相、家具の破壊、通院、抜け毛、旅行の制限なども含めて、それでも一緒にいたいと思えるか。

その問いに「YES」と言える人だけが、猫との幸せな暮らしを築けます。

どれかに不安を感じたら、無理に飼おうとせず、信頼できる譲渡先を探すという選択も立派な責任ある行動です。

② 譲渡する場合の注意点

「うちは飼えないから誰かにもらってもらおう」――そう思うのは自然なことです。

でも子猫の譲渡は「命を他人に託す」という、とても責任のある行動。

単に「もらってくれる人がいたからOK」というレベルではありません。

まず最初に検討すべきは、身近な人で信頼できる人です。

家族・友人・職場の知人など、実際に関係性があって、生活環境も想像できる相手なら、譲渡後も安心できます。

次に利用したいのが、実績のある譲渡プラットフォームです👇

- ペットのおうち(国内最大級の里親マッチングサイト)

- OMUSUBI(おむすび)(NPO監修、面談付きの安心譲渡)

- ジモティー(地域密着だが注意点あり)

「もらいます!」「引き取ります!」だけで即決しないこと。

最低でも以下のようなやりとりをしてから譲渡を決めましょう。

| 確認ポイント | 理由 |

|---|---|

| 居住環境の確認 | ペット可かどうか、先住動物との相性などを確認 |

| 家族構成の確認 | 全員の同意があるか、子猫の世話をできる人がいるか |

| 年齢・職業 | 安定した生活を送っているか、無責任な可能性はないか |

| 医療や費用の理解 | ワクチン・去勢・ごはん代を継続的に負担できるか |

そして必ず「譲渡契約書」を交わしましょう。

ネット上に雛形があります(例:ペットのおうちの譲渡契約書)

以下のような内容を盛り込むのが一般的です:

- 譲渡者と譲受者の連絡先・住所

- 譲渡する猫の名前・年齢・特徴

- 「虐待・転売・無責任飼育を禁止する」条項

- 必要に応じて「定期連絡の義務(例:1ヶ月・3ヶ月後)」

また、譲渡後のフォローアップも重要です。

理想は「譲渡後1ヶ月くらいに写真や様子の報告」をお願いしておくこと。

それが難しい場合でも、連絡手段を確保し、信頼関係を築いておくと安心です。

⚠️ 譲渡詐欺・虐待から守るために

近年、SNSや掲示板を通じた「無償譲渡詐欺」や「繁殖目的での引き取り」が報告されています。

かわいい子猫を利用して金銭的利益を得ようとする悪質な人も存在します。

以下の対策を忘れずに👇

- 「即決・即引き取り希望者」は警戒(特にプロフィールが曖昧な人)

- LINEだけでやり取りせず、メールや電話番号の交換を

- 引き渡し前に1回はオンライン or 対面で会話する

命を守る責任を果たすために、手間と慎重さを惜しまないようにしましょう。

③ 子猫のトイレはどうする?

育てる覚悟が決まったら、まず整えておきたいのが「トイレ環境」です。

中でも子猫期は排泄の失敗が起こりやすい時期。人間の赤ちゃんと同じように、トイレを覚えるには「わかりやすくて安心できる環境」が必要です。

以下の表に、子猫用トイレを準備するときに気をつけたい3つのポイントをまとめました。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 砂の種類 | 足触りのやさしい紙製や鉱物系の細かい砂がおすすめ。香料付きは避けるのが無難 |

| トイレ容器の高さ | 入り口が低いタイプを選ぶと、足の短い子猫でも出入りしやすくて安心 |

| 設置場所 | 人通りの少ない静かな場所に。風通しがよく、音やニオイの刺激が少ない場所が理想 |

また、排泄サイン(くるくる回る・床をクンクン嗅ぐ)を見かけたら、優しくトイレまで連れて行ってあげましょう。

成功したら、思いっきり褒めて「ここでしていいんだよ」と安心感を与えることがポイントです。

猫は一度覚えた場所をずっと使い続ける傾向があるため、最初の環境づくりが一番重要です。

➡️ 【保存版】子猫のトイレ完全ガイドはこちら!

(砂の選び方・しつけのコツ・おすすめ商品も紹介してるけん、あわせて読んでね!)

まとめ:あなたの行動が、子猫の未来を変える

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

最後にもう一度、猫を拾ったときにすべき行動をまとめます。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| ① 命の確認 | 呼吸・目・体温をチェック |

| ② 保護 | 安全な場所に移動し、保温 |

| ③ 状態確認 | 目・鼻・お腹・動きの状態を確認 |

| ④ 相談 | 動物病院/保健所/愛護団体に連絡 |

| ⑤ 医療対応 | 病院へ行き、必要な検査と治療 |

| ⑥ 判断 | 飼う覚悟 or 譲渡を冷静に判断 |

| ⑦ 環境整備 | トイレ・餌・寝床などを準備 |

その子の命を救えるのは、目の前にいる「あなた」だけです。

その決断には責任も伴いますが、同時に大きな喜びや学びももたらしてくれます。

わたしも、ちびと出会ったあの夏の日に思い切って行動しなければ、今のような日常はなかったと思います。

怖がっていたちびが、今では布団に潜り込んできて甘えてくれる日々は、何ものにも代えがたい宝物です。

もしこの記事が少しでも役に立ったなら、次に迷っている誰かにも届けてあげてください。

あなたの優しさが、きっとどこかの子猫の未来を変えます。

[…] ➡️ 子猫を拾ったら最初にやること […]

[…] 子猫を拾ったときの対処法については、以下の専用記事で詳しく紹介しています👇 👉 子猫を拾ったら最初にやること […]

[…] この内容と合わせて、子猫を拾ったら最初にやることも読んでおくと、子猫との毎日がもっと安心になるけん、ぜひチェックしてね! […]

[…] もし「子猫ってどう扱えばいいん?」って思った人は、こっちの記事も参考になるけんチェックしてみてね。 👉 子猫を拾ったら最初にすべきこと […]