- 目次 -

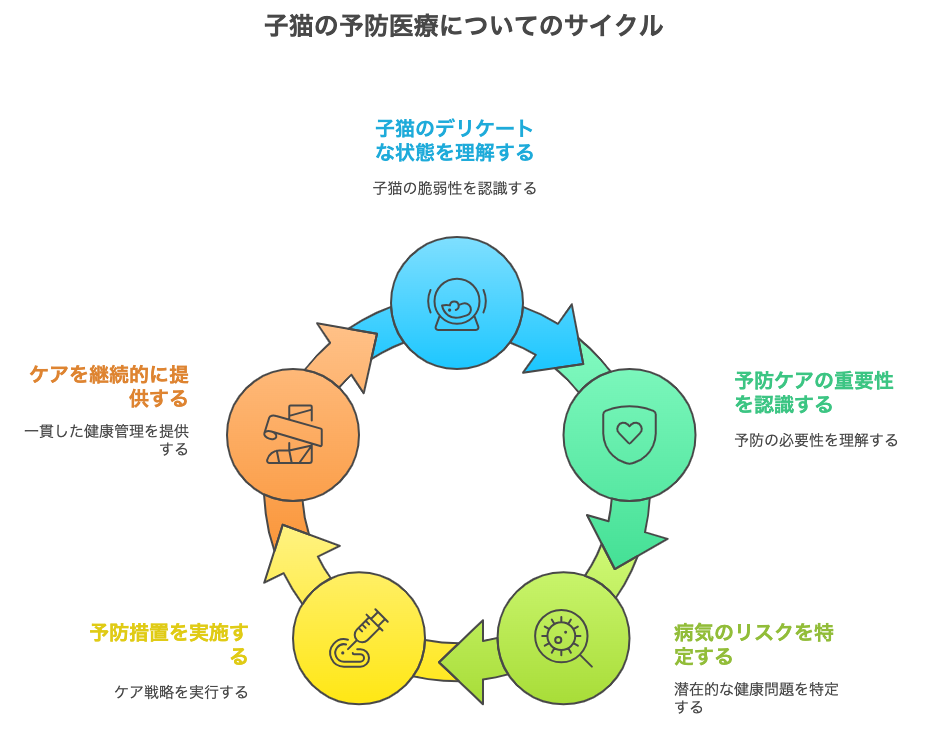

① 子猫に必要な“予防医療”とは?

予防=病気になる前に守る医療

まず最初に知っておいてほしいのが、子猫の体はとてもデリケートで、外からの刺激や病原体にめちゃくちゃ弱いということです。 特に生後2ヶ月未満の時期は免疫力が不安定で、母猫からもらった抗体も薄れていくタイミング。 そのため、どんなに元気そうに見えてもウイルス・細菌・寄生虫のリスクに常にさらされているんです。 そこで重要なのが、まだ症状が出ていないうちから守る「予防医療」という考え方です。 予防=未然に守る医療と聞くとピンと来にくいかもしれませんが、実は人間でも「乳児の定期接種」や「インフルエンザワクチン」などで知られているように、医療の基本中の基本なんです。

📊 子猫が感染しやすい主な病気(例)

| 病名 | 主な感染源 | 予防手段 |

|---|---|---|

| 猫ウイルス性鼻気管炎 | 猫のくしゃみ・唾液 | ワクチン接種 |

| 猫白血病ウイルス(FeLV) | 血液・唾液 | ワクチン+検査 |

| ノミ・ダニ感染症 | 他の動物・寝具・外出者 | 駆除薬/定期的な清掃 |

| 猫エイズ(FIV) | 猫同士のケンカ・交尾 | 検査+単頭飼育など |

🔗 外部リンク:公的機関が示す「予防医療の重要性」

つまり、予防医療とは「元気なうちにできる最大の愛情」。 ちびも最初は病気ひとつなかったけれど、動物病院での初期ケアとワクチンがあったからこそ、今こうして安心して一緒に暮らせていると心から思っとるばい。

生後1年は「一生を左右する時期」

次に知ってほしいのが、子猫期(生後0〜12ヶ月)は「一生の健康を左右するゴールデンタイム」だということです。 この時期は体の免疫システムや内臓の基礎が形成される大切な成長期。 つまり、ここでどんな医療・環境・栄養を受けたかによって、将来の健康状態が大きく変わるんです。 また、成猫と比べて子猫は病気の進行がとても早く、体力も回復力もまだまだ未熟です。 だからこそ、「早めの対策=健康寿命を延ばす」最大のポイントになるといえます。

📊 予防の基本セットは“この3つ”

| 予防ケア | 目的 | 開始目安 |

|---|---|---|

| ワクチン接種 | ウイルス感染症の予防(風邪・パルボなど) | 生後8週〜 |

| ノミ・ダニ・寄生虫の駆除 | 寄生虫・感染症・皮膚病の防止 | 生後6〜8週〜 |

| ウイルス検査 | FIV・白血病などの早期発見・隔離判断 | 生後8〜12週〜 |

🧠 今すぐ始められること

- まずは体重と月齢をチェックして、受けられるケアを調べる

- 近所の動物病院に「予防の相談をしたい」と連絡してみる

- ちびみたいに保護したての子は、外見よりもまず内部の健康を優先する

予防は後回しにすると後悔することが多いけん、「できることを今日やる」精神でいこう! ちびも、生後2ヶ月で病院に連れて行ったことがスタート地点やった。 そのときのワクチンと駆虫がなかったら、あの子の元気な今はなかったかもしれん。 だからこそ、この1年は“守るための1年”やけん、あんたにも本気で伝えたいっちゃん。

ワクチン・駆虫・検査の基本セット

ここまでで「子猫の健康を守るには予防が大事」という話をしてきましたが、じゃあ実際に何をすればいいの?という疑問に答えておきます。 子猫を守る予防医療の基本は、この3つに集約されます。

📋 3大予防ケア一覧

| 項目 | 目的 |

|---|---|

| ワクチン接種 | 感染症(猫風邪・白血病など)の予防 |

| 駆虫(ノミ・ダニ・フィラリア) | 外部寄生虫・内部寄生虫を排除+再発防止 |

| ウイルス検査 | 猫エイズ・猫白血病などの感染チェック |

これらはすべて、病気が出る前にやってこそ意味があるもの。 それぞれ少しずつ内容が違うけん、次から1つずつ簡単に解説していきます。

🧪 ワクチン接種:感染症から守る“盾”

子猫がかかりやすい「猫風邪」や「パルボウイルス感染症」は、一度かかると命に関わることもある強力な病気です。 ワクチンを接種しておくことで、症状が出る確率・重症化するリスクを大幅に下げることができます。

🛡 駆虫:寄生虫との見えない戦い

ノミやダニは外から見えても、実は腸内にいる回虫・条虫といった“内部寄生虫”も要注意。 お腹がゆるい/痩せてる/毛艶が悪い などは、内部の虫が原因のことも多いため、しっかり駆除+予防が必須です。

🧬 ウイルス検査:未来を見据えるスタートライン

猫エイズ(FIV)や猫白血病(FeLV)は初期症状がほとんど出ない感染症です。 だからこそ、「感染しているかどうか」は血液検査でしかわかりません。 他の猫と暮らす可能性があるなら、必ず初期段階で調べておくことをおすすめします。 ちびの場合も、保護したその日に病院でこの3つ全部やったんよね。 ちょっとお金はかかったけど、そのおかげで安心して抱きしめられるようになったけん、ほんとにやってよかったと思っとるばい。

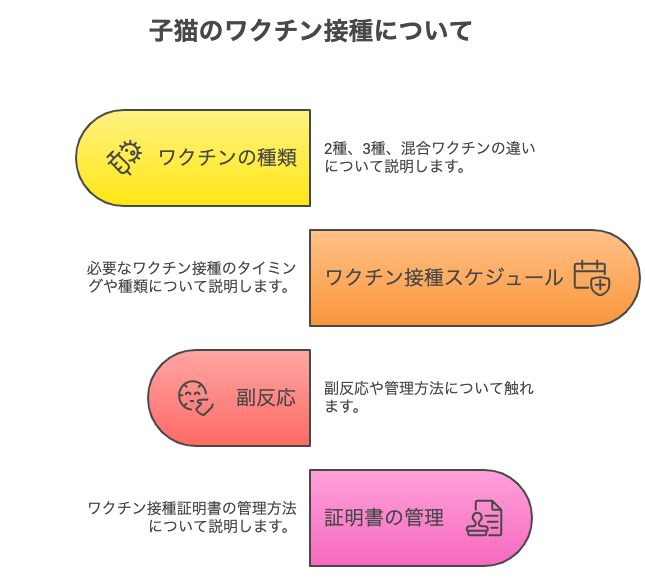

② ワクチン接種のタイミングと内容

2種・3種・混合ワクチンの違い

では次に、子猫に必要なワクチンにはどんな種類があるのか?を見ていきましょう。

ワクチンは病院によって使っている種類が違い、大きく分けて「2種」「3種」「4種以上の混合型」があります。

それぞれ予防できる病気が異なるため、生活スタイルや飼育環境に応じて選ぶことが大切です。

📋 主なワクチンの種類とその内容

| 種類 | 予防できる主な病気 |

|---|---|

| 2種混合 | ・猫ウイルス性鼻気管炎(猫風邪) ・猫カリシウイルス感染症 |

| 3種混合 | ・2種に加えて ・猫汎白血球減少症(猫パルボウイルス) |

| 4種以上 | ・3種に加えて ・猫白血病ウイルス、猫クラミジアなど(病院による) |

🧪 どのワクチンを選ぶべき?

基本的には「3種混合」が子猫に推奨されるスタンダードです。

特に猫パルボウイルスは致死率が高く、予防効果のある3種を選ぶ人が多い傾向にあります。

ただし、多頭飼いや外出の多い猫は白血病ウイルス・クラミジアも含む4種以上が選ばれることもあります。

⚠️ 接種前に必ず獣医師に相談を

ワクチンは猫の体質や生活環境によって選ぶものなので、独断で選ばず、必ず病院で相談してください。

過去に接種歴がある場合や、保護された子猫の場合は体調や感染の有無も判断材料になります。

ちびの場合は、最初に3種混合ワクチンを2回打ったんやけど、その後は年1回の定期接種で元気そのもの。

予防してたからこそ、感染の心配なく安心して一緒に暮らせる今があるって、ほんとに思っとるばい。

スケジュール例:生後8週/12週/16週

次に大事なのが、ワクチン接種のタイミングです。

ワクチンは「いつ打つか」によって効果の出方が変わるため、スケジュール管理はとても重要になります。

以下に、子猫のワクチン接種でよく使われる標準的なスケジュールをまとめました👇

📋 子猫のワクチン接種スケジュール例

| 時期 | 内容 |

|---|---|

| 生後8週 | 初回ワクチン(2〜3種混合) |

| 生後12週 | 2回目ワクチン(追加接種) |

| 生後16週 | 3回目 or 年1回の定期接種へ移行 |

📌 なぜ2〜3回打つ必要があるの?

子猫の体には、母猫から受け継いだ「移行抗体(免疫)」が残っている場合があります。

この抗体があると、ワクチンが効かないこともあるため、重ねて打つことで確実に免疫を定着させる必要があるんです。

📅 定期接種は“年1回”が基本

3回目以降は年に1回の定期接種に移行します。

定期的に打ち続けることで、免疫力を維持し、重症化のリスクをぐっと下げることができます。

⚠️ スケジュールがずれたらどうする?

「気づいたら2週間過ぎてた!」なんてこともあると思います。

そんなときは、焦らず獣医師に相談してください。

多くの場合は再接種や調整でリカバリー可能です。

ちびは保護されたとき生後8週ぴったりやったけん、すぐ1回目を接種。

その後もスケジュールどおりに2回目・3回目と無事完了。

今では、毎年の定期接種を“健康イベント”みたいに受け止めとるばい。

副反応や注意点、打つ場所

ワクチン接種は子猫を守るために大切なステップですが、その後の注意点を知らずにいると、思わぬトラブルを見逃す可能性もあります。 ここでは、接種後に気をつけたいポイントをしっかり確認しておきましょう。

🩺 ワクチン後に見られる副反応とは?

まず最も多いのが軽度な副反応です。接種当日〜翌日に以下のような症状が現れることがあります👇

| 症状 | 目安・判断基準 |

|---|---|

| 発熱 | 元気がない/耳が熱いなど 24時間以内で回復すればOK |

| 食欲低下 | 食べる量が減る/丸1日以上続く場合は要相談 |

| 元気消失 | ぐったり・寝てばかり/触ると嫌がる時はすぐ病院へ |

通常は1〜2日で元に戻るケースが多いですが、呼吸の異常・激しい腫れ・嘔吐・けいれんなどがあれば即受診を!

🏠 接種当日は「安静第一」で

ワクチンを打ったあとは免疫が活性化して一時的に体がだるくなることもあるため、当日は安静に過ごさせるのが基本です。

- 無理に遊ばせない/刺激の多い空間に出さない

- 様子見しやすいように近くにいてあげる

- 食事やトイレは「いつも通りで大丈夫か」をこまめに確認

初めてのワクチン接種は、当日と翌日の様子をしっかり観察することが大切です。

📄 ワクチン証明書の管理は“保険”と同じ

病院でワクチンを打つと「接種証明書」や「ステッカー付きの記録用紙」をもらえます。 これらは万が一の医療記録・ペットホテル利用・予防履歴の確認

| 書類 | 使い道・必要になる場面 |

|---|---|

| ワクチン接種証明書 | 動物病院・ペットホテル・自治体への証明 |

| ワクチン記録ステッカー | 母子手帳・記録ノートなどに貼って保管 |

ちびも1回目のワクチン後は、ちょっと元気がなくて心配したけど、翌日にはケロッと回復! その後は副反応もなく順調に過ごせたけん、最初だけは慎重に見てあげることが本当に大切やったと実感しとるばい。

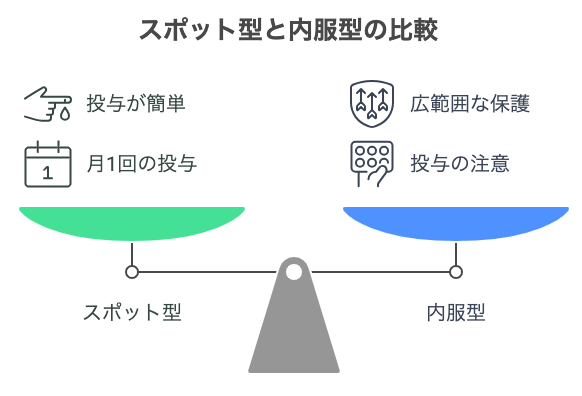

③ ノミ・ダニ・フィラリアの予防薬

駆除+予防が両立できるスポット型

次に紹介するのは、ノミ・ダニ・寄生虫の駆除と予防を1つでこなせる便利な薬についてです。

最近では「駆除」+「予防」が同時にできるタイプが主流で、使いやすさや成分の持続性も進化しています。

以下に、よく使われる2つのタイプを表で比較しました👇

📋 よく使われる駆虫薬のタイプ別比較

| タイプ | 特徴 | 主な製品名 |

|---|---|---|

| スポット型 | 首の後ろに垂らす/1ヶ月持続/簡単で広く使われる | フロントライン/レボリューション |

| 内服型(錠剤) | 駆虫+フィラリア同時予防/食べさせ方に工夫が必要 | コンフォティス など |

🧴 スポット型は“塗るだけ”で簡単ケア

スポットタイプ</strongは、首の後ろに垂らすだけでOKという手軽さが魅力。

特に毎月のケアに慣れていない人でも扱いやすいため、子猫や初心者に最も人気のあるスタイルです。

ノミ・ダニ・回虫まで広くカバーする製品も多く、1本で予防+治療の両方をこなせる優れものです。

💊 内服タイプは“広範囲”だけど飲ませ方に注意

内服型(錠剤)は、ノミ駆除に加えてフィラリアや回虫対策まで対応できる製品が多く、広い効果範囲が魅力です。

ただし、苦味がある場合は食べてくれないこともあるため、好きなフードに混ぜる・投薬補助アイテムを使うなどの工夫が必要です。

📅 どの薬も「月1回の定期ケア」が基本

どちらのタイプを使うにしても、毎月1回の継続がポイントです。

1回きりでは“今いる虫”しか対処できず、再発リスクが残るため、必ず定期スケジュールで続けることが重要です。

ちびにはスポット型のフロントラインを使ったんやけど、翌日にはノミがポロポロ落ちてきたときの衝撃は忘れられん。

あれ1本で安心感がガラッと変わったけん、最初にしっかり使ってよかったと心から思っとるばい。

フィラリアも都市部で感染例あり

「フィラリア=犬の病気」と思われがちですが、実は猫も感染するリスクがあります。

特に子猫のような免疫が未熟な時期は、感染すると命に関わることもあるため、予防がとても大切です。

さらに最近では、都市部でもフィラリア感染が確認されているため、「屋内だから大丈夫」とは言えない時代になっています。

📊 フィラリアの特徴と猫への影響

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 感染経路 | 蚊の吸血による媒介 |

| 発症タイミング | 感染から2〜6ヶ月後(気づきにくい) |

| 主な症状 | 咳/嘔吐/呼吸困難/突然死のケースも |

| 治療法 | 確立されておらず予防が基本 |

🐾 猫のフィラリア症は“犬よりも危険”なことも

犬と違って、猫の場合は少数のフィラリアでも重篤化しやすい傾向があります。

特に「突然死型フィラリア症」と呼ばれる症例では、気づいたときには手遅れというケースも報告されています。

🏠 屋内飼育でも感染リスクはゼロではない

「うちの子、外に出ないから安心」と思うかもしれません。

しかし、蚊は窓のすき間・玄関・洗濯物と一緒に入ってくるため、完全室内飼いでもリスクは存在します。

💊 予防薬でしっかりブロックを

現在では、月1回の予防薬(スポット型や内服型)でフィラリア感染をほぼ100%防ぐことが可能です。

特にノミ・ダニ駆除と一緒に対応できる複合製剤を使えば、1回でまとめて予防できて手間も減らせます。

ちびは完全室内飼いやけど、それでも最初の通院でレボリューション(スポット型)を処方してもらった。

「外に出ないから大丈夫」と思ってたけど、病院の先生が“蚊1匹で致命的になることもある”って言ってたのが決め手やったばい。

外部リンク(駆除薬・寄生虫対策)

ちびもフロントラインを首に垂らして数日後、ポロポロとノミが落ちてきて「効いとる!」と実感。 たった1回の処置で、見た目も体調もガラッと変わったけん、予防の力って本当にすごいと実感したばい。

④ 猫エイズ・白血病ウイルスの検査

検査タイミングと精度の話

猫エイズ(FIV)と猫白血病ウイルス(FeLV)は、子猫でも感染の可能性があるウイルス性疾患です。

そしてこれらは目に見える症状がほとんどなく、元気に見えても感染している場合があるため、ウイルス検査は早期に行うのが鉄則です。

まずは、検査の概要を以下にまとめました👇

📋 猫エイズ・白血病ウイルス検査の基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 検査方法 | 採血 → 抗体・抗原を調べる簡易検査(ELISA法など) |

| 検査時期 | 生後8週以降が目安 ※正確性が上がるのは12週〜 |

| 費用目安 | 3,000〜7,000円(病院により異なる) |

| 結果通知 | 当日〜翌日にわかることが多い |

🧬 感染していても見た目ではわからない

FIV(猫免疫不全ウイルス)もFeLV(猫白血病ウイルス)も、感染初期はほとんど無症状。

「元気だから大丈夫」と思っても、内部でウイルスが潜伏・増殖していることもあるため、見た目だけで判断するのは危険です。

📅 検査タイミングは“早すぎても×”

生後すぐに検査しても、母猫の抗体が混じって誤判定が出ることも。

正確な判定は生後12週以降が理想ですが、生後8週で簡易検査 → 陰性確認 → 再検査という流れもあります。

💰 安くはないけど“将来の安心料”

検査費用は3,000〜7,000円程度が相場ですが、感染が早期にわかれば、適切な環境づくりや他の猫との接触調整ができます。

知らずに感染が進行するより、早めの確認が圧倒的に安全です。

ちびも保護したときにすぐウイルス検査を受けて、「陰性」の結果が出た瞬間に安心して涙出そうになったのを覚えとる。

“元気そう”じゃなく“ちゃんと検査した”っていう事実が、心からの安心につながるけん、ぜひこのステップは飛ばさんでほしいばい。

陰性・陽性で変わる暮らし方

ウイルス検査の結果が出たあと、「陰性」「陽性」それぞれで生活の工夫が変わってきます。

ここでは、検査結果に応じた暮らし方の違いを整理しておきましょう。

📋 検査結果ごとの暮らし方比較

| 状態 | 暮らしのポイント |

|---|---|

| 陰性 | ・他の猫と一緒に飼育OK ・追加ワクチン(白血病ワクチンなど)も検討可能 ・今後の医療方針が立てやすく、安心材料になる |

| 陽性 | ・単頭飼いを推奨(感染予防のため) ・ストレス管理が重要(免疫低下を防ぐ) ・定期健診と体調の変化への即対応が必要 |

🟢 陰性の場合は“安心して育てられる”環境を

陰性であれば、他の猫と同居させることができ、将来的にワクチン接種も柔軟に検討できます。

また、感染リスクがないことがわかることで、保護猫としての譲渡活動もしやすくなります。

🔴 陽性だからといって“絶望”ではない

陽性と診断された場合でも、きちんとケアすれば10年以上元気に生きる猫もたくさんいます。

感染していても症状が出ない「キャリア」のまま生涯を送る子も多いため、正しい知識と環境管理が鍵になります。

📅 陽性の子に必要な生活管理とは?

- 感染予防のため他の猫とは別室/食器も別に

- 過度なストレスを避ける環境づくり(騒音・温度変化)

- 年1〜2回の定期健診+血液検査を継続

- 少しでも異変(食欲・元気・体温)を感じたらすぐ病院へ

ちびはありがたいことに陰性やったけど、先生から「陽性でも一緒に暮らせるよ」って聞いたときにホッとしたばい。

大事なのは“知らないままにしないこと”と“ちゃんと守ってあげる覚悟”。

それがあるだけで、どっちの結果でも猫との未来は明るくできるけんね。

子猫を拾ったら動物病院へ

ここまで読んで、「予防が大切なことはわかったけど、何から始めればいい?」と思った方へ。

まずは、とにかく動物病院に連れて行くこと。

これは、予防以前に“命を守るための最初の行動”です。

🩺 拾ったその日に病院へ行く理由

子猫は見た目が元気でも、内部で感染症や貧血・低体温などが進んでいる可能性があります。

そのまま放っておくと、数時間〜数日で命に関わるケースも珍しくありません。

- 呼吸や体温、脱水症状のチェック

- ノミ・ダニなど外部寄生虫の確認

- 保温・栄養・排泄のサポート法の相談

📋 初診時にチェックされる主な内容

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 身体検査 | 体温/体重/心音/脱水/目・耳・皮膚の状態 |

| 寄生虫チェック | ノミ・ダニ・耳ダニ・便検査で回虫の有無 |

| 感染症検査 | 猫エイズ・白血病(希望すれば即日可) |

🔗 もっと詳しく知りたい方はこちら

子猫を拾ったときの対処法については、以下の専用記事で詳しく紹介しています👇

👉 子猫を拾ったら最初にやること

ちびも最初はガタガタ震えてたし、見た目じゃ全然わからんかったけど、

病院で診てもらったことで「ノミ・耳ダニ・脱水」の3点セットが発覚して、すぐに処置してもらえたんよね。

あのとき受診が遅れてたら…と思うと、ほんとにゾッとする。

だからこそ、拾ったらすぐ動物病院。それが“命を守る最初の優しさ”やけんね。

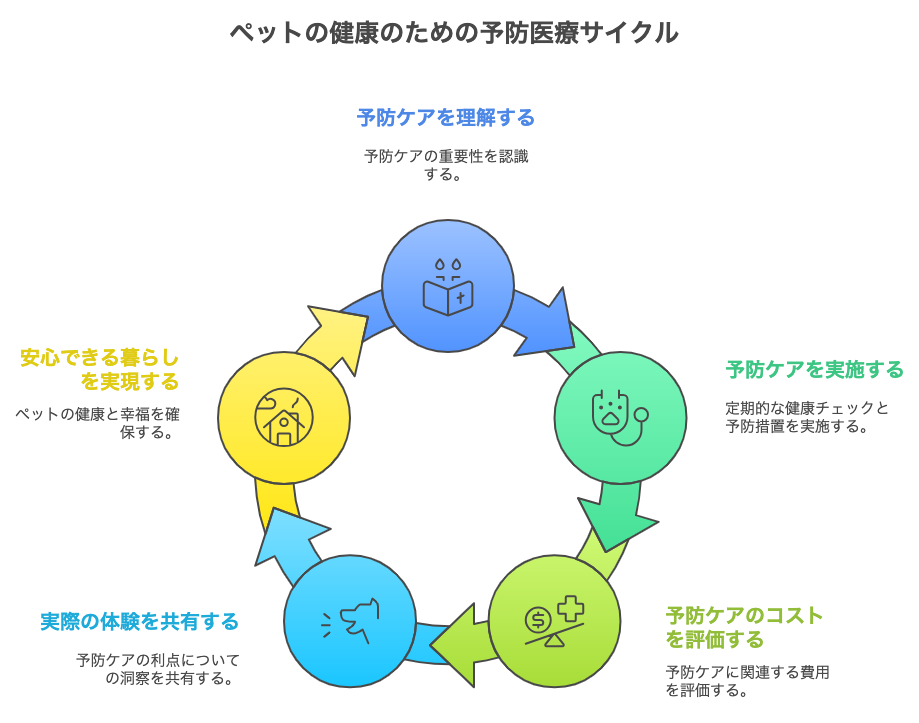

⑤ 安心できる暮らしをつくるために

予防は「義務」じゃなく「優しさ」

ワクチンも、駆虫も、ウイルス検査も。

それらは「やらなきゃいけないからやる」ものじゃなく、“この子を守りたい”という気持ちの延長線にあるものです。

つまり予防とは“義務”ではなく“優しさ”そのもの。

そしてそれは、未来の健康をつくるための、飼い主からの贈り物でもあります。

🧠 予防が“当たり前”になると防げる病気

| 予防ケア | 防げる主な病気・状態 |

|---|---|

| ワクチン接種 | 猫風邪/パルボウイルス/白血病ウイルス |

| ノミ・ダニ・フィラリア予防 | 皮膚炎/寄生虫症/感染症/貧血/フィラリア症 |

| ウイルス検査 | 猫エイズ・白血病の早期発見と管理 |

📊 予防コストは“病気の医療費”より圧倒的に安い

実際、病気になってからの治療費は、予防にかかるコストの5〜10倍以上かかることも珍しくありません。

それを考えれば、予防医療は“最も経済的なケア”でもあるんです。

- ワクチン:年1回で 3,000〜6,000円前後

- 駆虫:月1回で 1,000〜2,000円程度

- ウイルス検査:初期1回 3,000〜7,000円程度

これらの出費は、“病気を未然に防ぐ”ための安心料として考えると、決して高くないことがわかるばい。

💬 ちびと過ごしてわかったこと

ちびも最初はノミだらけでガリガリ、いつ風邪をひいてもおかしくない状態やったけど、ちゃんと予防したことで毎日元気に過ごせてる。

「この子の未来に病気の不安を少しでも減らせた」って実感が、予防を続けていく一番のモチベーションになっとるばい。

大事な命を守るって、そんなに難しいことじゃない。

小さな手間とちょっとの費用と、飼い主の愛情だけで、守れる未来があるけんね。

費用・手間をどう捉えるか

「予防は大事だけど、お金もかかるし…」って思う気持ち、正直わかるばい。

でも実際にかかる費用ってどれくらいなのか?まずは現実的な金額を知ることが大切です。

📋 よくある予防医療とその費用目安

| 内容 | おおよその費用 |

|---|---|

| ワクチン(1回) | 3,000円〜6,000円 |

| ウイルス検査(FIV/FeLV) | 3,000円〜7,000円 |

| ノミ・ダニ駆除薬 | 1,500円〜3,000円(1ヶ月分) |

☕ “カフェ1回分”でできる命のサポート

たとえば駆除薬1回分は1,500円前後。

これはコンビニカフェ+スイーツのセット程度の金額です。

その1回の出費が、“病気を未然に防ぐ力”になると思えば、決して高い買い物じゃないと感じられるはずです。

🧾 病気の治療費と比べると?

仮に予防せずに病気になった場合、入院・投薬・検査で数万円〜十数万円の出費がかかることもあります。

つまり、予防費用は“将来の医療費”を避けるための先行投資なんです。

- 猫風邪:治療費 8,000〜15,000円前後

- パルボ:入院治療で 50,000円以上かかることも

- フィラリア:治療法が確立しておらず“手遅れ”になる可能性も

「1回のカフェ代を少し減らすだけで、この子の命が守れるかもしれん。」

そう思えば、予防医療ってむしろいちばん“安くて尊いお守り”なんやなって、ちびと暮らして実感したばい。

飼い主の行動が子猫の命を守る

ここまで読んでくれてありがとう。

もう気づいたと思うけど、子猫は「自分で病気を防ぐことができん」存在です。

だからこそ、守れるのは“飼い主の行動”だけ。

「どうしよう…」と迷っているその瞬間に、一歩を踏み出すこと。それが、命を守る第一歩になります。

📊 子猫が命を落とす主な理由と“防げた例”

| 原因 | 防げた可能性 |

|---|---|

| 低体温・脱水 | → 拾った直後の保温・水分補給で改善 |

| ウイルス感染(パルボ・白血病など) | → ワクチン接種・初期検査で予防可能 |

| ノミによる貧血・皮膚炎 | → 駆除薬の使用で完全に防げる |

🕊 「たった1ヶ月」が未来を変える

子猫との暮らしは、最初の1ヶ月が命運を分けると言われています。

ちびもそうやった。震えて、汚れて、ちいさな体で必死に生きとった。

でも、そのとき「行くか迷う」じゃなく「病院に行く」って決めたことで、今こうして安心して一緒に暮らせとる。

👣 迷ったら“今”動いていい

猫は言葉を話さないけど、人の行動にはちゃんと反応してくれます。

心配することより、動くこと。悩むことより、守ること。

そんな行動を重ねていくことで、あなたと子猫との信頼は自然と育っていくけんね。

🌱 最後に、ちびと私から

ちびの健康は、最初の1ヶ月で決まった。

迷ったけど、動いた。戸惑ったけど、続けた。

その決断が、今の穏やかで笑える毎日をつくっとる。

だから、あなたにも伝えたい。

「この子、どうしよう…」と迷ったときこそ、一歩だけ動いてみて。

きっとその一歩に、子猫は全力で応えてくれるけんね。

[…] 子猫の健康を守るうえで、ワクチンは絶対に欠かせん! 最初のワクチンは生後6〜8週目が目安。 そのあと、3〜4週間おきに2〜3回接種する「初年度ワクチンプログラム」が基本やけん、スケジュールはしっかり組んでおこうね。 主に予防できるのは以下の3つ: – 猫ウイルス性鼻気管炎(猫風邪の一種) – カリシウイルス感染症 – 汎白血球減少症(パルボ) これらは重症化しやすいウイルス感染症ばっかり。 ワクチンさえ打っとけばリスクはグッと下がるけん、最優先でやるべきケアばい! さらに、子猫の健康管理や予防医療について詳しく知りたい方は、 こちらの記事(子猫に必要な予防医療まとめ)も参考にしてみてね。 […]