- 目次 -

- 1 ① 猫が「高い場所」を求める本能とは?

- 2 ② 室内飼いではキャットタワーが命綱

- 3 ③ 高さが生む“安心”と“観察”の心理効果

- 4 ④ 高い場所がない生活がもたらすストレス

- 5 ⑤ 今日からできる“高低差のある部屋”作り

- 6 ⑥ キャットタワーと猫の本能まとめ表

① 猫が「高い場所」を求める本能とは?

猫は“上から見下ろす”ことで安心しとる

🐾 「高い場所」は猫にとっての“避難所”なんよ

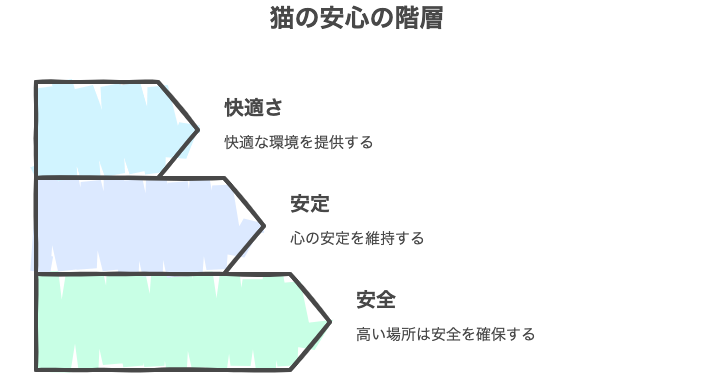

まず覚えとってほしかとが、猫は本能的に“高所=安全地帯”って感じとるってこと。

敵や物音から離れて身を守れるし、下を見渡して状況を把握できるけん、 猫にとって“見下ろすポジション”は最強の安心スポットたい。

「ここにおれば誰も邪魔してこん」って思える場所があるかどうかは、 その子の心の安定に直結するっちゃ。

🐾 上下運動できる環境が“心のバランス”を作る

平面だけの生活やと、猫は心も体もだんだん窮屈に感じてしまうんよ。

そこで大事なんが「登る・見下ろす・降りる」っていう縦の行動ループ。

ちびも毎朝いったん高いとこにのぼってから、下に降りてごはんを食べるって 習慣があるとよ。これが“気持ちの切り替えスイッチ”になっとるんやと思うっちゃ。

この上下ルートがあるだけで、

- 不安になったときに逃げ場がある

- 自分のペースで気持ちを整えられる

- 環境の全体像を把握しやすくなる

…って精神的にかなりの安定効果があるけん、 高低差のない部屋=安心できん部屋になりかねんとよ。

🐾 「安心できる高さ」があるだけで変わるけん

高さのある場所があるだけで、猫は自分の感情を整理しやすくなるっちゃ。

ここでちびの“高所ライフ”の効果ば表にまとめてみたけん見てみて👇

| シーン | 高い場所がある場合 | 高い場所がない場合 |

|---|---|---|

| 来客時 | 上から様子見て安心してから接近 | 逃げ場がなくてパニック |

| 物音・環境変化 | 自分の“避難場所”に移動して落ち着く | ウロウロ・隠れたまま出てこん |

| ひとり時間 | 高台で気分転換&昼寝 | 床で丸まって動かんくなる |

ちびにとっては「登ること=整うこと」やけん、 “高い場所があるだけで毎日が変わる”って断言できるとよ。

野生の習性がそのまま残っとるけんね

🐾 昔も今も“高所=命を守る場所”たい

そもそも猫は木に登って敵ば避けたり、見晴らしの良いとこから獲物を狙っとった狩猟動物やけんね。

高い場所におることが、生き残るための最重要スキルやったんよ。

それが家猫になってもずっと身体の中に根づいとるけん、 キャットタワーに登るのも本能が呼び起こされとる感覚に近いと。

🐾 「高い場所=有利なポジション」って知っとるっちゃ

今でも猫は“空間の支配権”を持ちたがる生き物なんよ。

特に視線を上から下に向けられる場所におると、 自分がその場をコントロールできとる感覚を持てると。

その証拠に、高所におる猫は堂々とした顔しとるやろ? ちびも誰にも触られん高さにおるときが一番自信に満ちとるけんね。

- 視線を上から持てる=支配ポジション

- 他者から干渉されにくい=安全エリア

- 情報を得やすい=警戒力が高まる

これって野生の名残やけん、猫が“登る”のは当然なんよ。

🐾 猫の“高所への本能”を活かすレイアウト例

家の中でも猫の狩猟本能に合う配置にすると、猫の満足度は段違いやけん。

ちびの好きな「高低差レイアウト」例ば表にしてみたよ👇

| 家具・場所 | 猫の使い方 | 本能へのフィット感 |

|---|---|---|

| キャットタワー(窓際) | のぼって監視・日向ぼっこ | 狩猟本能・警戒本能どっちも満たせる |

| 本棚の上 | 誰にも触られんマイルーム | 安心本能◎(でも掃除要注意) |

| 冷蔵庫の上 | 登るけど落ちそうで不安定 | 安全性低くてストレスの原因にも |

「登れる=満足」じゃなくて、「登って落ち着ける」ことが本質たい。

猫の野生の名残を“快適に活かす空間”を作ってあげることが、 ほんとの意味での“愛猫家の知恵”っちゃね。

「誰にも邪魔されん場所」が心の安定を生む

🐾 猫には「ひとりで落ち着ける空間」が必要なんよ

まず大前提として、猫っていつも誰かとベタベタしときたい生き物やないとよ。

気分によって、ひとりになりたい時間が絶対にあるけんね。

そのときに物理的に距離を取れる高さがあるだけで、猫の気持ちはぐっと落ち着くと。

誰にも触られんで済む高さって、猫にとっては最高の逃げ場やけんね。

🐾 高さは“マイルーム”にもなるけん安心できるっちゃ

ちびもよく、キャットタワーの最上段で丸まって動かんときがあるっちゃ。

そんなときは今日はここがマイルームやけんって顔で、こっちが呼んでも知らんぷり。

それくらい高い場所=誰にも邪魔されん専用エリアとしてしっかり使いよると。

- 気分が落ち込んどるとき → 登ってこもる

- ご機嫌なとき → 登ってごろごろ甘える

- 不安なとき → 登って部屋の様子を観察する

この行動ば見よると、猫って自分で自分の感情コントロールしとるっちゃね。

🐾 「専用スペースがある猫」と「ない猫」の違い

ここで高所の専用スペースがある猫と、ない猫の様子の違いば 表にしてまとめてみたけん、確認してみて👇

| 環境 | 猫の行動 | 心の状態 |

|---|---|---|

| 高い専用スペースあり | 静かにこもる/満足げにくつろぐ | 落ち着きやすくストレス少なめ |

| スペースなし | 落ち着かずウロウロ/人から離れない | 不安定で神経質になりがち |

| 共有スペースのみ | 誰かに邪魔されて逃げ回る | 自分の居場所がなくて不安定 |

猫にとって「高さ+孤独」がセットになった空間は、心の支えになるんよ。

見守るつもりで距離を取ってあげることも、猫との大事な付き合い方なんやけんね。

② 室内飼いではキャットタワーが命綱

平面だけじゃ猫の好奇心は満たされん

🐾 床を歩くだけじゃ“退屈の毎日”なんよ

たしかに室内は外より安全やけど、地面ばっかり歩くだけの環境って、 猫にとってはおもしろくもなんともなかっちゃ。

登る/のぞく/ジャンプするっていう「縦の刺激」がないと、 本来持っとる好奇心や冒険心がしぼんでしまうとよ。

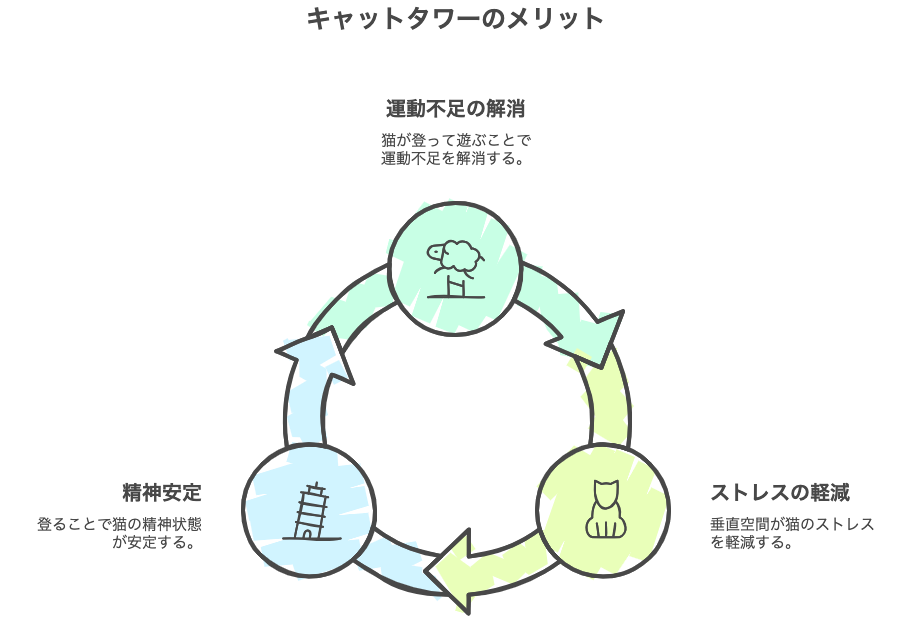

だからキャットタワーって“アスレチック”みたいな役割も担ってるわけ。

🐾 上下に動けるだけで毎日がアクティブになる

逆に言うと、たとえ部屋が狭くても上下の動線があれば、猫はしっかり満足できるんよ。

ちびも広さよりも高さを優先する派やけん、 家具の上を渡れるようになっとるだけでテンション上がっとると。

- 登れる場所がある → 気分転換・運動・観察ができる

- 高い所で昼寝できる → 安心感が増して落ち着く

- 見晴らしがよくなる → テリトリーを把握しやすくなる

この3つがそろうだけで、猫の満足度はかなり変わるとよ。

🐾 「平面的な部屋」と「立体的な部屋」の差ば見てみて

ここで上下移動できる環境の有無で、猫の様子がどう変わるかば表にまとめてみたばい👇

| 部屋のタイプ | 猫の様子 | 生活の質 |

|---|---|---|

| 平面的な部屋(床中心) | 寝転ぶ・ウロウロ・つまらなそう | 退屈・運動不足・ストレス増加 |

| 立体的な部屋(上下移動あり) | ジャンプ・監視・昼寝・冒険ができる | 満足感・運動量・精神安定がアップ |

| 部分的な段差あり(棚や出窓など) | 限定的に登れる/狭いルートに集中 | やや改善するが不満も残る |

猫は“横に広い”より“縦に動ける”空間を求めとるってこと、 これでちょっと伝わったら嬉しかとよ。

キャットタワーは遊具やなくて“必需品”

🐾 「おもちゃ」やなくて「暮らしの柱」たい

よく「キャットタワー=贅沢品・娯楽グッズ」って思われがちやけど、それは勘違いなんよ。

実際にはごはん・トイレと同列に並ぶ“猫の生活インフラ”やけんね。

登って落ち着く・観察する・昼寝する・爪をとぐ… これ全部が「キャットタワー1台」で完結するって、ほんとにすごいことなんよ。

🐾 タワーがあるだけで“孤独”が変わるっちゃ

特にひとりで過ごす時間が長い猫にとって、キャットタワーはただの遊具やない。

刺激の少ない室内生活の中で、タワーが“唯一の変化と選択肢”になることだってあるとよ。

ちびも退屈なときはとりあえず登って、上から様子を見たり寝たりしとるっちゃ。

- 誰とも会いたくない → 上に登ってこもる

- ちょっと刺激がほしい → 飛び乗って遊ぶ

- 安心したい → 見晴らしのいい場所で昼寝

タワー1つで感情の逃げ道や処理方法が用意されとるって、すごいことやろ?

🐾 「タワーあり/なし」で生活の質がどう変わるか

ここでキャットタワーがある・ないで猫の行動や心の状態がどう変わるかを比較してみるばい👇

| 状況 | 猫の行動 | 生活への影響 |

|---|---|---|

| キャットタワーあり | 登って遊ぶ/落ち着く/観察する | ストレス軽減・自立・情緒安定 |

| タワーなし | 高い所に登れず、退屈・不満げ | 運動不足・問題行動・夜鳴き |

| 代用品(棚や冷蔵庫) | 登るけど不安定・落ち着かん | 落下・ケガ・人との衝突が増える |

👉 キャットタワーの必要性については、 こちらの記事でも詳しく紹介しとるけん、合わせて読んでみてね。

ちびも毎日“マイルーティン”で登りよる

🐾 朝いちばんは「中段で整える」習慣たい

まず朝ごはん食べたあと、ちびは決まってキャットタワーの中段へ直行するんよ。

そこで毛づくろいしながらゆっくり時間をかけて体ば整えると。

これはただの習慣やなくて、「今日も一日が始まるばい」って気持ちのスイッチなんやと思うっちゃ。

🐾 てっぺんでの“観察タイム”は気分の調律やね

しばらくすると、ちびはタワーの最上段までスッと移動して、 窓の外をジーッと眺める時間に入るとよ。

そのときのちびは背筋を伸ばして耳をピンと立てとるけん、 いろんな音や動きをしっかりキャッチしようとしとるんやろね。

この“静かな集中時間”があることで、気持ちが整ってるんやと思うっちゃ。

🐾 「登る→整える→観察する→降りる」のルーティン表

ちびの毎日のキャットタワールーティンば整理してみた表がこちら👇

| ステップ | 行動 | ちびの気持ち |

|---|---|---|

| ① 登る | 中段にひょいっとジャンプ | 「いつもの場所に来たばい」 |

| ② 整える | 毛づくろいで全身を清める | 「よし、今日も元気にいこうかね」 |

| ③ 観察する | 最上段で外をじーっと見つめる | 「今日も異常なし。パトロール完了たい」 |

| ④ 降りる | 満足したらスルッと降りる | 「整ったけん、次は寝よっか」 |

この流れが崩れると、ちびはちょっと落ち着かん様子になるけん、 猫にとっての“登る動作”は、生活のリズムを整える儀式みたいなもんなんやろね。

③ 高さが生む“安心”と“観察”の心理効果

高い場所から全体を見渡せると安心する

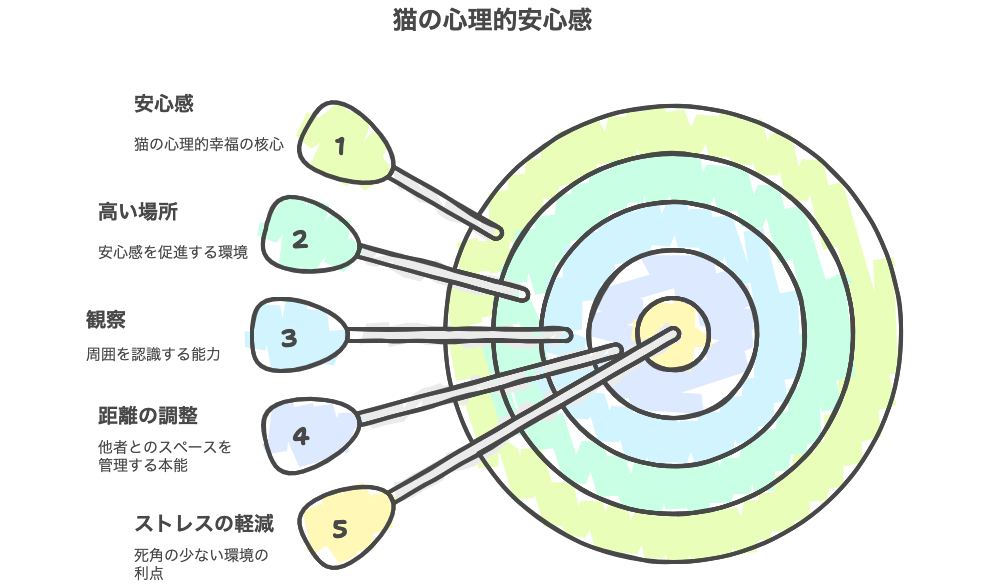

🐾 猫にとって「見える=安心」なんよ

まず知っとってほしかとが、猫は音・気配・視線にめちゃくちゃ敏感ってこと。

そのぶん、自分が「今どこにいて、何が見えているか」って状況把握がめちゃくちゃ大事なんよ。

全体を上から見渡せるポジションにおると、「ここにおれば大丈夫ばい」って自然と気持ちが落ち着くと。

🐾 死角ばかりの部屋やと逆に落ち着かんっちゃ

一方で、もし家具や壁が多くて死角ばかりの部屋やったらどうやろか?

猫からしたら「どっから何が来るかわからん」って不安感ば抱えることになると。

特に知らん人が入ってきたときや、大きい音がしたときに 逃げる場所も見張れる場所もなかったら、緊張ばため込むしかないっちゃ。

- 隠れる場所はあるけど見張れない → 不安が増す

- 人の動きが見えない → 不意打ちでビビる

- 選択肢がない → 自由を感じられん

🐾 「高所あり・なし」の安心感の違いを比較してみた

ここで部屋に高い場所がある・ないで猫の安心度がどう変わるかば表で整理してみたけん👇

| 環境 | 猫の行動 | 安心感 |

|---|---|---|

| 高い場所あり(見晴らしOK) | 全体を見渡して動きを把握 | 安心してのんびり過ごせる |

| 死角の多い部屋(高所なし) | ウロウロ・ソワソワ・警戒モード | 落ち着かずストレスがたまりやすい |

| 中途半端な段差だけあり | 途中までは登れるが観察できない | ややマシだが不満顔でよく鳴く |

猫は「視野が開けとる=危険を避けられる」って理解しとるけん、 “登って全体を見渡せる場所”があるだけで気持ちが全然違うとよ。

猫は「他者との距離感」を自分で調整したい

🐾 猫は“自分のタイミング”を大事にする生き物

まず大事なのは、猫って基本的に「自分から行きたいときだけ行きたい」っていう マイペースな生き物やということ。

無理やり撫でられたり、急に近づかれたりするとビクッとしたり逃げたりすることあるっちゃろ?

それは“相手との距離ば自分でコントロールしたい”っていう強い本能があるけんなんよ。

🐾 高い場所は「ちょうどよか距離」を保てるポジション

そこで活躍するのがキャットタワーや棚の上みたいな“高所スペース”。

誰にも干渉されずに自分のタイミングで見下ろせる距離って、猫にとってはめちゃくちゃ楽なんよ。

「今は見てるだけでOK」「あとで降りるけん」って思える余白があると、 猫の安心感と信頼感がぐっと高まると。

- 子どもが触りたがる家庭でも逃げ場がある

- 多頭飼いでもパーソナルスペースが確保できる

- 構ってほしいときだけ自分から降りてくる

🐾 「高所あり・なし」で距離感コントロール力が変わる

ここで高い場所がある・ないで、猫の“距離の取り方”にどう差が出るかば表にまとめてみたばい👇

| 環境 | 猫の行動 | 気持ちの安定度 |

|---|---|---|

| 高い場所あり | 好きなときに降りて近づく | 自発的で信頼関係が深まりやすい |

| 高い場所なし | 強制的に近づかれて逃げる | ストレス・警戒・不信感の原因になる |

| 狭い空間だけあり | 隠れるが距離を調整できない | “孤立”と“警戒”が強まってしまう |

猫にとって「高い場所」は、単なる上下運動のためやなく、 「人との関係性ば自分のペースで築ける場」でもあるんよ。

高さがあると「見張りポジション」が手に入る

🐾 猫にとって「見張ること=安心すること」なんよ

まず大事なのは、猫にとって“見張れる”ってのは攻撃目的やなく「安心を確保する手段」ってこと。

高い場所に登って周囲をじっと見渡すことで、自分が主導権を握っとるって感覚になるんよね。

「あそこが見える」「ここも見渡せる」ってだけで、猫は自然と気がゆるむとよ。

🐾 ちびも日々「見張り業務」ば欠かさんっちゃ

たとえばちびは、玄関・キッチン・リビングの動線が全部見える高台によう座っとる。

誰かが帰ってくる気配、冷蔵庫の音、人の足音—— そういう小さな変化ばいち早くキャッチできる場所におるのが好きみたいなんよ。

「見とるばい」「異常なしばい」って感じで、 その時間はものすごく集中しとるけん、 終わったあとはふにゃっと安心しとる顔になると。

- 玄関の様子→誰か来とるか確認

- キッチンの音→ごはんの気配を察知

- 寝室側の気配→家族の移動をチェック

🐾 「見張れる猫」と「見張れん猫」のメンタルの差

ここで高所から“見張り”できるかどうかで、猫のメンタルがどう変わるかば表にまとめてみたばい👇

| 環境 | 猫の行動 | 精神状態 |

|---|---|---|

| 見張りポジションあり | 定位置から人の動きを見守る | 安心・穏やか・メリハリある集中 |

| 見張りポジションなし | 音や気配にいちいちビクつく | 不安・落ち着きのなさ・イライラ |

| 低位置にしか居場所がない | ソファ裏やベッド下に隠れる | “防御モード”で消極的になる |

猫にとって「登ること」は“遊び”やなくて「見守るための仕事」でもあるけん、 “見張りポジション”のある暮らしが、心を安定させる鍵になるとよ。

④ 高い場所がない生活がもたらすストレス

上下運動ができん環境は“詰まり”の元

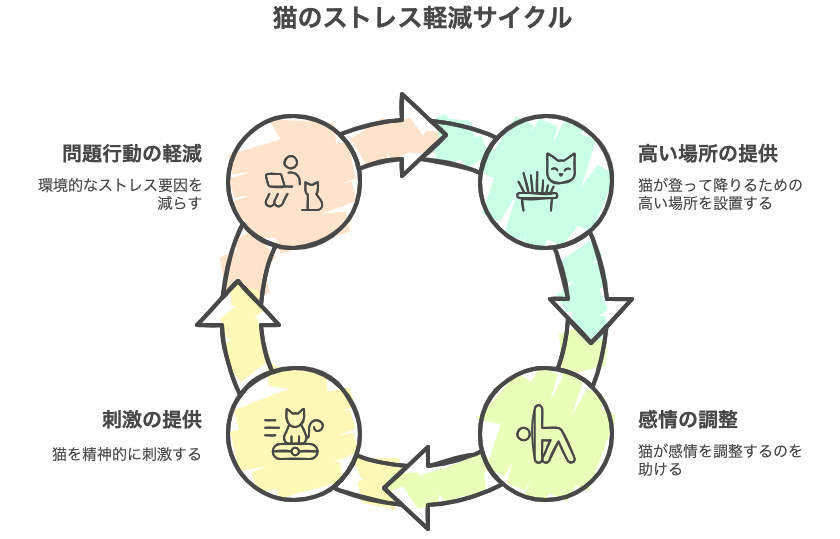

🐾 猫は“登る・降りる”で感情ば整えとるんよ

まず知っておいてほしかとが、猫にとって上下運動は「気持ちの整理」そのものってこと。

登って落ち着く/降りて切り替えるってサイクルで、猫は自然と感情ばコントロールしとるんよ。

登れん環境=感情の逃げ場がない環境ってことになるけん、 それだけで不機嫌・不安定・イライラの原因になると。

🐾 平面的な暮らしは“刺激不足”の連続たい

とはいえ、現代の室内飼い環境はどうしても「横移動だけ」になりがちっちゃ。

でもそれじゃ猫の五感も好奇心も使いきれんとよ。

たとえば高いとこに登って風の音ば聞いたり、人間の動きを観察したりすることができんと、 世界が単調になって、退屈やストレスが蓄積するっちゃんね。

- 天井近くの空気の流れが感じられん

- 音やにおいの変化が拾いづらい

- 上下運動による筋肉刺激が足りん

🐾 「上下運動あり・なし」で心と体の変化はこう違う

ここで上下運動ができる/できん環境で、猫の状態がどう変わるかば比較してみた表がこちら👇

| 環境 | 猫の様子 | 体・心への影響 |

|---|---|---|

| 上下運動あり | ジャンプ・移動・観察を繰り返す | 運動量UP/感情安定/問題行動が減る |

| 上下運動なし | 寝る・歩くだけの繰り返し | 刺激不足/退屈/肥満・イライラの原因 |

| 限られた段差のみ | 登る場所が限定されて選択肢がない | 飽きやすく、自発的な動きが減る |

猫にとって「登る/降りる」ってのは、単なる運動やなくて「精神のメンテナンス」たい。

だからこそ、部屋に上下移動できる環境ば整えてあげることが、ほんとの意味でのケアになるんよ。

問題行動の裏には「不満な環境」が隠れとる

🐾 イタズラやなく“SOSサイン”かもしれん

まず最初に考えてほしかとが、猫の問題行動=悪意や反抗じゃないってこと。

たとえば壁ばガリガリ/棚の上から物ば落とす/夜中に大運動会……

これらの行動って、実は「環境に不満がある」「本能が満たされとらん」っていう無言の訴えやったりするんよ。

🐾 高さがないと“やること”がなくなるっちゃ

猫って自分から刺激ば見つけて動く生き物やけん、 環境にバリエーションがないと手当たり次第に行動を起こすようになると。

その結果が、家具破壊・夜鳴き・追いかけっこ強要みたいな行動に繋がると。

- 高所がない → 登れずイライラ → 代わりに棚や冷蔵庫に飛び乗る

- 運動不足 → エネルギー持て余す → 夜中に暴走

- 観察場所がない → 不安増大 → 鳴く・隠れる・荒れる

このように“何もない”から“やらかす”しかないって状態、実はけっこう多いとよ。

🐾 問題行動の“環境的な根っこ”ば見てみよう

ここでよくある問題行動と、その裏にある環境要因ば整理した表を見てみて👇

| 問題行動 | 表面的な見え方 | 環境面の根本原因 |

|---|---|---|

| 壁のひっかき | イタズラ・マーキング | 上下移動・運動の刺激不足 |

| 高所から物を落とす | わざと怒らせとる | 登る場所・見張る場所が足りん |

| 夜間の大暴れ | 昼寝しすぎ/性格の問題 | 日中の運動不足/環境が単調 |

怒る前に、まず「猫の感情が詰まってないか」「刺激が足りとらんか」ば見直すことが大事やけんね。

猫の本能は“満たしてあげる”ことで落ち着く生き物っちゃ。 叱るより、登れる場所を1つ増やしてみて。

爪とぎや遊び場と組み合わせてあげて

🐾 “登れるだけ”じゃ足りんとよ

もちろん高い場所があるのは大前提やけど、それだけじゃ猫は満足できんっちゃ。

実際には上下運動+爪とぎ+隠れられる場所の3点セットがあると、 猫の本能と気分にピタッとはまる環境になると。

登る→爪をとぐ→こもる→また登る…っていうサイクルが組めると、 猫はずっとご機嫌で落ち着いとることが多いとよ。

🐾 爪とぎは“お手入れ”以上に感情の発散たい

爪とぎって、ただの身だしなみやないとよ。

マーキング・ストレス解消・気分転換・自己主張… ぜんぶ含んどる猫の本能フル発揮ポイントたい。

だからこそ、登る場所の近くに爪とぎポイントば置くと、 気持ちの流れがスムーズになって、落ち着きも早かっちゃ。

- 高い場所→周囲を見張る

- 降りて爪をとぐ→スッキリ発散

- 隠れ家にこもる→クールダウン

この流れが自然にできる部屋って、ほんとに猫が落ち着く空間なんよ。

🐾 「3点セット」がそろった理想的な環境とは?

最後に猫が安心して暮らせるための3つの要素と、それぞれの役割ば表でまとめてみたけん👇

| 要素 | 目的・機能 | 備え方の例 |

|---|---|---|

| 上下運動 | 本能の発散/刺激の獲得/空間活用 | キャットタワー/家具の段差活用 |

| 爪とぎ | マーキング/気分転換/自己主張 | タワー一体型/縦・横置きの爪とぎ板 |

| 隠れ場所 | 安心感/クールダウン/“逃げ場”の確保 | 箱・カーテン裏・ドーム型ベッド |

👉 爪とぎの重要性については、 こちらの記事でも紹介しとるけん、合わせてチェックしてみてね。

⑤ 今日からできる“高低差のある部屋”作り

キャットタワーがなくても工夫次第でなんとかなる

🐾 諦める前に「今あるもの」を見直してみて

「タワー置くスペースがなか…」って人、多いかもしれんけど、 それだけで猫の登れる楽しみを諦める必要はなかとよ。

たとえば棚・チェスト・出窓・テレビ台。 これらを猫目線で“どう動けるか”考えて配置するだけでも、立派な登りルートになるっちゃ。

“専用品”がなくても“環境の使い方”で補えるってこと、 まずはそこから見直してみてね。

🐾 家具の配置しだいで“探検ルート”が作れると

特にちびは、壁伝いに並べた家具をジグザグに渡り歩くのが大好きでね。

「ここからジャンプして、あそこに降りて、出窓でひと休み」みたいに、 まるで探検コースみたいな感じで楽しんどると。

家具同士の高さ・距離・並び順ばちょっと工夫するだけで、猫の目がキラッと輝く部屋になるっちゃ。

- 本棚+テレビ台+出窓 → 連続移動ルートに

- カラーボックス×2+板 → 簡易渡り台が完成

- 食器棚→冷蔵庫→上部収納 → 隠れルートにもなる

🐾 「タワーなし環境」でも登れる工夫例まとめ

ここでキャットタワーなしでも実現できる登り環境の工夫例ば表でまとめてみたけん👇

| 工夫アイテム | 活用方法 | 猫の反応 |

|---|---|---|

| 出窓+棚 | 窓辺→棚→床の連結ルートに | 景色も見えてご機嫌 |

| カラーボックス | 階段のように重ねて登りやすく | ステップ運動しながら冒険感アップ |

| テレビ台+スツール | 飛び移りやすい高さ差で設置 | 勢いよくピョンピョン跳ねとる |

専用のタワーがなくても「動ける工夫」さえあれば、猫の暮らしは劇的に変わるんよ。

大事なのはスペースより“視点”ばい。

安全と動線ば考えたレイアウトが理想

🐾 登る→止まる→降りるの流れが大事たい

まず意識してほしかとが、猫にとって「登る」「止まる」「降りる」の動線がスムーズかどうかなんよ。

ジャンプする→ステイする→次の足場へ行くっていう連続行動が自然にできると、 動きも滑らかやし、猫の気分も乗ってくるっちゃ。

逆に、「降りにくい」「途中で止まれん」「距離が不自然」って構成やと、 猫も使わんようになるけん注意が必要たい。

🐾 危険なモノはあらかじめ片付けとくべし

次に忘れたらいかんのが「安全確保=落とされても壊れん部屋づくり」ってこと。

たとえばジャンプの勢いで植木鉢・花瓶・コップなどが落ちるって事故、よくあるとよ。

それを防ぐには、以下の3つの対策ば意識するだけでもだいぶ変わるけん👇

- 高い場所の物はできるだけ片付ける

- 重い物は滑り止めで固定する

- ジャンプ台の周辺には割れ物を置かん

ちびも何回か観葉植物ば蹴り落として反省した経験があると…。

🐾 「動線が整っとる部屋」の設計例まとめ

ここで安全性と動線を両立したレイアウト例を整理した表を載せるけん、参考にしてみて👇

| 要素 | ポイント | 猫の反応 |

|---|---|---|

| 家具の高さ差 | 20〜40cmずつ段差をつける | 無理なく登れてジャンプも楽しそう |

| 壁沿い配置 | 左右にブレず安定しやすい | 安心して足場として使い続ける |

| モノの撤去・固定 | 棚上や出窓から物を減らす | 走り回っても落下事故が起きにくい |

レイアウトは“登らせる”より“安心して使ってもらう”が大事やけん、 猫の視点で動線と安全ばセットで考えてみてね。

毎日の運動と刺激が“元気の源”になるっちゃ

🐾 動きのある生活が“猫らしさ”を引き出すとよ

まず知っとってほしかとが、猫は「登って降りる」だけでも十分な運動になるってこと。

高低差がある部屋では、普段のごはん→昼寝→トイレの移動だけでも、 ジャンプ・ステップ・監視行動が自然と組み込まれるとよ。

“暮らしの中に刺激が溶け込んどる”って環境こそ、猫の理想の暮らし方たい。

🐾 運動量が増えるだけで「健康・気分・性格」が変わる

それから、ジャンプ・登る・見張るって動きが毎日あるだけで、猫の体にも気持ちにも変化が出ると。

たとえばちびは高低差のある部屋で育ってから、体が引き締まってお腹もポヨらんくなったし、 気分も安定して、前より甘えん坊になった感じもあるとよ。

- 筋肉が自然につく → 動きが軽快になる

- 刺激で脳が活性化 → ぼーっとしにくくなる

- 気持ちに余裕が生まれる → 無駄鳴き・イライラが減る

🐾 「高低差あり・なし」で猫の健康状態はこう変わる

最後に高低差のある部屋と、ない部屋での健康状態の違いば比較した表をまとめたけん👇

| 環境 | 猫の様子 | 健康面への影響 |

|---|---|---|

| 高低差あり | ジャンプ・観察・運動が日常 | 運動量UP/体型維持/ストレス減少 |

| 平面のみ | 移動が最低限/寝てばかり | 運動不足/肥満傾向/活気が出にくい |

| 段差少なめ | 移動はするが単調 | 刺激が足りず、感情がこもりやすい |

👉 猫の運動と健康の関係については、 こちらの記事も参考にしてみてね。

⑥ キャットタワーと猫の本能まとめ表

| 章 | テーマ | 猫にとってのポイント |

|---|---|---|

| ① | 猫が「高い場所」を求める本能とは? |

|

| ② | 室内飼いではキャットタワーが命綱 |

|

| ③ | 高さが生む“安心”と“観察”の心理効果 |

|

| ④ | 高い場所がない生活がもたらすストレス |

|

| ⑤ | 今日からできる“高低差のある部屋”作り |

|

▶︎参考記事:キャットタワーはいる?いらない?必要性と選び方をくわしく解説!(AMILIE)