- 目次 -

- 1 ① 猫が水を嫌うのは“本能”が関係しとるとよ

- 2 ② 飼い主がやりがちな“嫌われる行動”とは?

- 3 ③ 「嫌われたくない」と思うならまず気持ちを想像してみて

- 4 ④ 清潔にしたいなら“洗う”以外の方法もあるとよ

- 5 ⑤ ちびの結論:「嫌がることをしない」がいちばんの愛たい

- 6 ⑥ この記事のまとめ

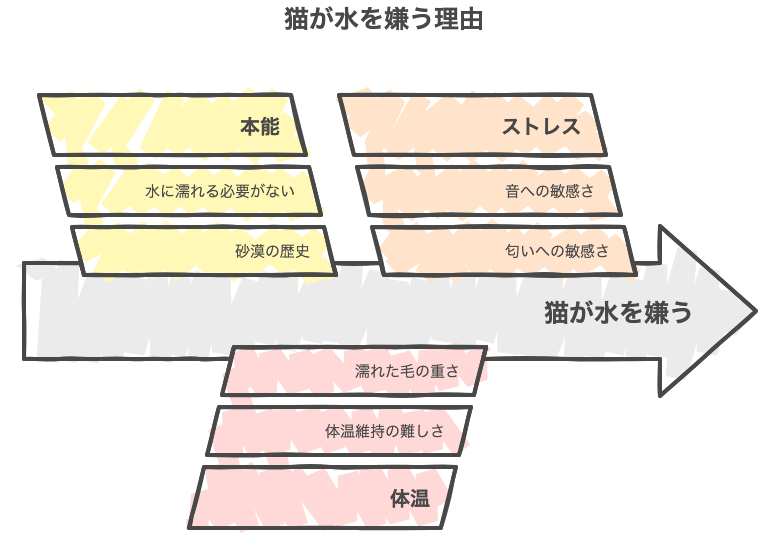

① 猫が水を嫌うのは“本能”が関係しとるとよ

砂漠で暮らしてきた歴史がある

🐾 猫は“水と無縁の土地”で進化してきたっちゃ

まず一番最初に知っとってほしかことが、猫のルーツは乾燥地帯っちゅうことなんよ。

今のイエネコの祖先とされるリビアヤマネコは、 中東〜北アフリカあたりの砂ばかりの暑くて乾燥した場所に暮らしとったとよ。

つまり、「水に慣れとらん」のは、もう生まれつきのことなんやね。

🐾 そもそも水に濡れる必要がなかった

砂漠で暮らすってことは、雨も川もない=水に触れる機会がほぼゼロってことたい。

やけん猫は「濡れても平気な体」ば作る必要もなかったし、 濡れると冷える・毛が重くなる=生存リスクになると。

その環境を表でざっくり比べてみると👇

| 環境 | 特徴 | 猫にとっての影響 |

|---|---|---|

| 乾燥地帯(砂漠) | 雨が少ない・湿度低い | 水に触れない生活に適応 |

| 熱帯ジャングル | 湿度・雨多め | 濡れるのが日常(他動物) |

| 都市・室内 | 水場あり/風呂場・水道など | 環境と本能がズレて戸惑う猫もおる |

🐾 「苦手」より「知らんけん怖い」が近いとよ

猫が水を嫌がるとき、ほんとは「苦手」より「知らんものに警戒しとる」ことが多かと。

たとえば水が跳ねる音、肌に触れる感触、濡れた毛の重さ… どれも本能的に避けたくなる要素ばっかりなんよね。

水に慣れとらんだけ。そんくらいの気持ちで、無理に濡らさんで見守ってくれたらうれしかね。

体温が奪われやすく濡れるのが危険

🐾 猫は“体温のキープ”がとても苦手な動物なんよ

まず理解しとってほしかとが、猫って体温調整が上手とは言えん生き物ってこと。

とくに体が小さくて脂肪も少ない猫は、一度冷えると回復までに時間がかかると。

それに濡れた毛は断熱機能がなくなって体温ばダダ漏れさせる原因になるけん、 「濡れる=寒くなる=体調を崩す」って直結しやすかとよ。

🐾 毛が濡れると“体が重くて動きにくい”とよ

さらに、濡れた毛は乾きにくいうえに、水を含んでめっちゃ重たくなるっちゃ。

ちびも一度濡れたとき、動きがのろ〜っとして、 いつものジャンプ力も落ちて、目も不安げやったのをよう覚えとると。

実際に濡れることで起こる“猫のデメリット”ばまとめてみると👇

| 濡れたときの状態 | 猫への影響 |

|---|---|

| 毛に水分がたっぷり含まれる | 体温が急激に下がる |

| 毛の重量が増す | 機敏に動けず、ストレスに繋がる |

| 乾かすまで時間がかかる | 寒い日や体調不良時は命に関わる |

🐾 濡れる=生き残りに不利という防衛本能なんよ

つまり猫が水を嫌がるのは、ただの「ワガママ」や「気まぐれ」やなかと。

本能的に“濡れることが命に関わる”って感覚ば持っとるけん、避けようとするっちゃ。

それはつまり、「濡れる=弱者になる」っていう野生の防衛反応が今でも残っとる証なんやと思うとよ。

水=音・におい・感触すべてがストレス

🐾 猫は“音に敏感すぎる”動物なんよ

まず注目してほしかとが猫の聴覚の鋭さたい。

猫の耳は人間よりもずっと高音ば拾えるし、 シャワーや蛇口の水音も「ガシャーン!」くらいに聞こえとる可能性すらあるとよ。

こんな行動が見られたら「音ストレス」のサインかもしれん👇

- シャワーの音でぴくっ!と耳が反応する

- 浴室の近くで耳を伏せる・固まる

- 水道をひねると即座にその場を離れる

水の音=危険なもの、って思っとる子も多いとよ。

🐾 においにも“異常に敏感”なセンサー持っとる

次に問題になるのが水のにおい。

たとえばカルキ・石けん・シャンプーの香料なんかは、 猫にとって「これは自然界に存在せん異物やん」って感じられる強烈な刺激なんよ。

猫がにおいを嫌がるときの反応ば表にまとめてみたばい👇

| においの種類 | 猫の反応 | 飼い主が気づくサイン |

|---|---|---|

| 塩素(カルキ) | 鼻をひくひく→後退 | 水を飲まん/近寄らん |

| 香料入りのシャンプー | 顔をしかめる/すぐ毛づくろい | 風呂後に毛づくろいが異常に長い |

| 石けんや柔軟剤のにおい | 抱っこされるのを嫌がる | 体から離れて距離をとる |

🐾 水の“触感”も猫にとってはイヤポイントになりやすい

最後に大きなストレスになりがちなんが水そのものの「感触」やね。

特に急に濡れる/冷たい/毛にまとわりつくっていう状況は、 猫にとって「逃げられない不快なベタつき」と感じやすかと。

水の音・におい・触感――どれかひとつでもイヤなら、猫は近づかん。 そのくらい繊細な生き物って思っとってちょうどよかよ。

👉 ちなみに、ちびみたいに水が平気な猫の話もあるけん、 気になる人はこちらの記事もあわせて見てみてね。

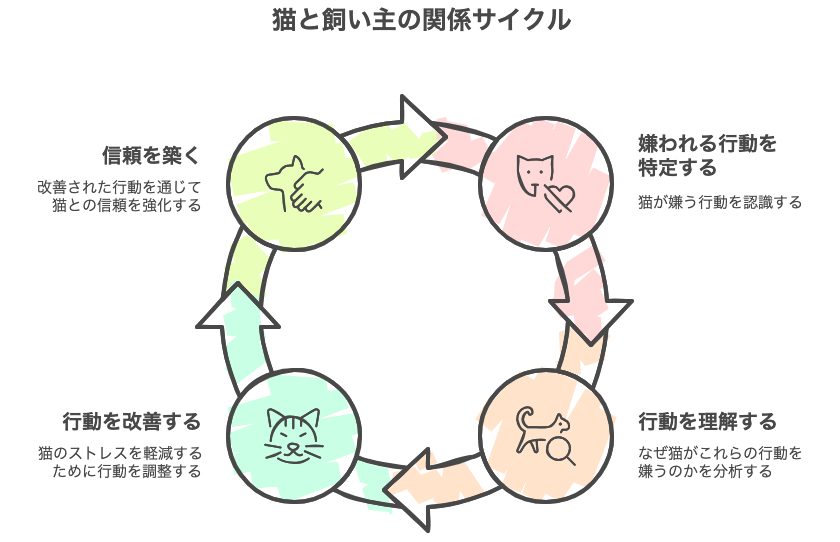

② 飼い主がやりがちな“嫌われる行動”とは?

いきなり抱っこして風呂場に連れて行く

🐾 飼い主の“やる気スイッチ”が猫には通じとらんとよ

「さあ今日は洗うかね!」って飼い主が気合ば入れとるとき、 猫はだいたい「えっ、なになに!?なんで急に?」ってなっとるとよ。

猫にとって予告なしの抱っこ→風呂場直行は“連行”と同じレベルなんよね。

やけん“やる気満々”の抱っこは、逆に信頼を壊す第一歩になることもあるけん注意たい。

🐾 抱っこ=“嫌なこと”が始まるスイッチになるかもしれん

もしこの流れば何回も経験させてしまうと、 猫は「抱っこされる=嫌なことが始まる」って学習してしまうっちゃ。

こんなサインが出とったら要注意ばい👇

- 抱き上げた瞬間に耳を伏せる

- 足でぐいっと踏ん張って逃げようとする

- 風呂場に近づくと唸る or 固まる

これは“抱っこ嫌い”やなく、“風呂が嫌”って記憶のせいかもしれんと。

🐾 猫にとっては“予告なしの風呂”はパニック案件たい

そもそも猫は“急な変化”や“予測できん状況”がとても苦手な生き物。

やけん、なんの前触れもなく浴室に連れていかれたら、 「ここどこ!?なにされると!?」って一瞬で警戒MAXになるとよ。

ここで、「飼い主がよかと思っとる行動」が猫目線でどう見えとるか、表で比べてみたばい👇

| 飼い主の行動 | 飼い主の気持ち | 猫の感じ方 |

|---|---|---|

| 無言で抱えて風呂場へ | よし、さくっと洗おう! | 突然の拘束・恐怖・不信感 |

| 「今日はがんばろうね」と声かけ | 少しずつ慣らしたい | なんかあるけど様子見とこ… |

| 事前にブラシやタオルを見せる | 流れを穏やかにしたい | 心構えできてストレス少なめ |

“いきなり連れて行く”は、猫にとって「裏切られた感」を残す行動かもしれん。 ほんの一言、ほんの数秒の準備が、信頼ば守るカギになるっちゃ。

シャワーを勢いよくかける

🐾 猫にとって“いきなり水がくる”は恐怖体験そのものたい

次にありがちなNG行動が、シャワーをいきなり全身にバシャーッと浴びせることやね。

人間でも冷たい水や熱い湯をいきなりかけられたら「うわっ!」ってなるやろ?

それば何の説明もないまま、しかも逃げられん状態の猫にやったら… それはもう“嫌われる覚悟”をせんといかんレベルたい。

🐾 水の勢い・温度・音がぜんぶ猫にとってはストレスなんよ

そもそも猫にとってシャワーは「怖い音」「ぬるぬるの感触」「肌に当たる衝撃」が全部一度に来る強敵。

とくに“音”と“水圧”のダブルパンチは、かなりダメージが大きいとよ。

猫にとってシャワーが苦手な理由をざっくり整理すると👇

- シャワーヘッドの音が大きすぎる

- 水が肌に当たると痛い or 冷たい

- 何が起こっとるか理解できんけん余計に怖い

やけん「人間なら大丈夫」な感覚を猫に当てはめたらいかんとよ。

🐾 “できるだけゆっくり・できるだけやさしく”が基本たい

そいけん、どうしてもシャワーを使うなら猫に優しい3つのポイントば守ってほしか。

| ポイント | 理由 | 具体的な方法 |

|---|---|---|

| ①ぬるま湯(38℃前後) | 体温に近くて驚かせにくい | 手で温度を確認してからかける |

| ②水圧は極力弱く | 衝撃が少ないと安心する | ヘッドを外して流す or 流水でぬらす |

| ③顔まわりは避ける | ひげや目への水はストレス大 | 体→足→背中の順にゆっくり進める |

「これくらい大丈夫やろ?」って思わず、猫の気持ちば最優先にしてくれると、 嫌われんで済むし、あとでお互い楽になるけんね。

終わったあとに放置・乾かし不足

🐾 「洗って終わり」じゃなく「乾かして完了」たい

そもそも猫を洗ったあとは水分をしっかり拭き取って、体を冷やさないようにするのが基本中の基本たい。

でも実際には「洗って終わり」「タオルでちょっと拭いてそのまま」ってケースも意外と多いとよ。

猫の毛は乾きにくくて水をためこむけん、そのままにするとすぐ体温が奪われてしまうと。

🐾 濡れたまま放置すると“体と心”どっちにも影響する

濡れたままの状態って、猫にとっては体も冷えるし、心も不安になる最悪のコンディションたい。

とくに洗うだけ洗ってタオルにも包まず放置とか、 寒い浴室でブルブルしながら自力で乾かさせるとかは完全にNG。

実際に起こる影響ば表にまとめてみたけん👇

| 放置の状態 | 体への影響 | 心への影響 |

|---|---|---|

| 毛が水を含んだまま放置 | 体温低下・風邪の原因に | 「ひとりにされた」と感じる |

| ドライヤーなし/寒い部屋 | 関節や内臓への負担 | 次回から風呂を極端に嫌がる |

| 無言で放っておく | 震えが止まらない | 信頼が揺らぐ/不信感が残る |

🐾 しっかり乾かすことで“安心”も届けられるとよ

逆に言えば、やさしく包んで、ゆっくり乾かしてあげる時間は、信頼ば深めるチャンスでもあるっちゃ。

ちびも最初は濡れるのが大嫌いやったけど、あったかいタオルで包んで声かけしながら乾かしたら、安心した顔になっていったとよ。

乾かすときのポイントはこればい👇

- バスタオル2枚以上でしっかり吸水

- ドライヤーは音が小さくてぬるい風

- 途中でやめず、完全に乾くまで見守る

👉 猫のお風呂の失敗あるあるについては、 この記事でも詳しく書いとるけん、あわせて読んでみてね。

「洗ったあとこそ本番」って意識、ほんとに大事たい。

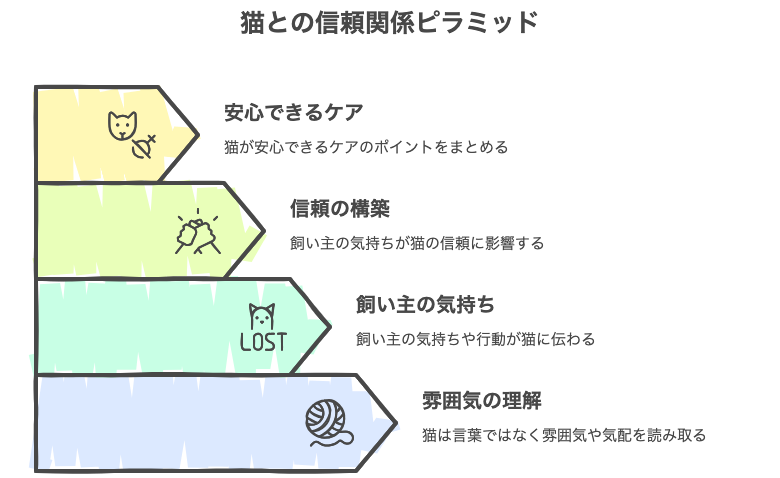

③ 「嫌われたくない」と思うならまず気持ちを想像してみて

猫は“感じる動物”。言葉より空気で察する

🐾 猫は“言葉より雰囲気”で全部察しとるっちゃ

まずいちばん伝えたかとが、猫は言葉を理解するんじゃなくて、“気配”や“空気”を読んで生きとるってことたい。

「今日はなんかピリピリしとるな」「あ、なんかイヤなことされそう」 そういう空気を、表情・歩き方・目線・声のトーンから敏感に感じとるとよ。

だからこそ“気持ちが伝わる”って前提で行動せんといかんってわけやね。

🐾 飼い主の緊張や焦りはすぐ伝わるけん要注意

たとえば洗う前にこっちがソワソワしよったり、 「よし、やるぞ…」って顔で近づいたりすると、 猫はすでに“嫌な予感”ば察知しとるっちゃ。

猫が“察してるとき”によく見られる反応👇

- いつもなら寄ってくるのに遠巻きに見てる

- 尻尾を巻いて耳が少し後ろ向き

- こっちの行動をじーっと目で追って警戒しとる

その時点でもう“身構えモード”に入っとるけん、無理に進めたら信頼ば削る結果になるとよ。

🐾 「空気で伝えるケア」のほうが信頼されることもある

逆に言えば、声をかけすぎたり、動きを急に変えたりせん方が安心する子も多かっちゃ。

猫にとっては、“自然な流れの中でやさしく扱ってくれる人”のほうがずっと信用できるんよね。

ここで「人間の態度」と「猫の受け取り方」の関係を整理してみたばい👇

| 飼い主の雰囲気 | 猫の受け取り方 | 信頼感の影響 |

|---|---|---|

| 緊張・無言・動きが不自然 | 「なにかある」って察して構える | 信頼が一時的に下がる |

| やさしい声・一定の動き | 安心して受け入れやすい | 信頼が保たれる |

| 目を合わせて落ち着いて話す | 「この人は信じてよか」って感じる | ケアにも協力的になる |

猫は“言葉そのもの”やなく、“どう接してくれたか”ば強く覚えとる生き物やけんね。

怖がらせた記憶はずっと残る

🐾 猫は“イヤだった記憶”をほんとによう覚えとる

まず知っててほしかとが、猫は「怖かった」「つらかった」って記憶をめちゃくちゃよく覚えとるってこと。

それがたった1回きりの経験やったとしても、猫にとっては心にしっかり残ることがあると。

とくに“身体が拘束された+冷たい+濡れた”のコンボは、もう地獄レベルのストレスやけんね。

🐾 次の“似た状況”で思い出してしまうこともあるとよ

そいでいちばん怖いのが、次に似たような場面になったときにフラッシュバックすることなんよ。

「前にもここでイヤなことがあった」「また同じことが起きる」って感じて、 身構えたり、震えたり、逃げたりする行動が出ることがあるっちゃ。

こんな反応が見られたら“記憶が残っとる”可能性が高いと👇

- 浴室に近づいただけで固まる

- タオルやドライヤーを見ただけで隠れる

- 飼い主の動きに過剰に反応する

🐾 “最初の体験”こそいちばん大事にしてほしか

やけん一番気をつけてほしいのが、初めて風呂に入れるとき・初めて体を拭くときの接し方たい。

この最初の印象が「イヤな記憶」になってしまうと、あとあと修復するのが本当に大変になるとよ。

ここで「初回の対応しだいでどう変わるか」ば表でまとめてみたばい👇

| 最初の体験 | 猫の記憶 | その後の行動 |

|---|---|---|

| 急に抱っこ→無言でシャワー | 強制された/怖かった | 風呂場を拒否・抱っこNGに |

| 声かけ+ぬるま湯+短時間 | ちょっと変やったけど平気やった | 次回もそこまで抵抗せずに協力 |

| ごほうび+やさしい乾かし | “がんばったらいいことある”って記憶 | 風呂後も信頼が保たれる |

記憶の最初の1ページがやさしい思い出であるかどうか。 それが猫との“今後の信頼”を左右する大きな鍵やけんね。

「気持ちを汲むケア」が信頼を生む

🐾 猫は“してくれたこと”より“どう接してくれたか”を覚えとる

最終的にほんとに大事になるのは「なにをしたか」じゃなく「どう接したか」たい。

猫はやさしくされた/怖がらせられた/急にされた みたいな“感情ごとの記憶”ば強く残す生き物なんよ。

やけん、結果がどうであれ“気持ちを汲んでもらえた”って感覚が信頼につながるんよね。

🐾 特別なことはせんでいい。大事なのは積み重ねと空気たい

別に高級なケアグッズ使う必要もなかし、 毎日なにかしてあげんといかんってわけでもなか。

ただ「わかっとるけんね」って伝わる行動を重ねていけば、 猫はちゃんとそれば受け取ってくれるとよ。

たとえばこんな“小さなやさしさ”の積み重ねが効くと👇

- ブラッシング中に声かけ+目線を合わせる

- おやつは洗ったあとではなく、落ち着いてからあげる

- 嫌がったら一度やめて距離をとる

「気にしとるけんね」って空気が伝わるだけで、 猫の安心感はぜんぜん違うとよ。

🐾 行動の“意図”が伝わったときに信頼は深まる

猫が受け入れるかどうかの分かれ目って、 「やられた」と思うか「してくれた」と思うかにあるとよ。

その違いを左右するのが“やさしさの見せ方”や“気遣いの伝え方”なんよね。

ここで“同じケアでも信頼につながるかどうか”の違いを表にまとめたばい👇

| ケアのしかた | 猫の印象 | 信頼への影響 |

|---|---|---|

| 無言・無表情・手早く終わらせる | 「作業的で怖かった」 | 距離ができる/逃げようとする |

| やさしい声かけ+スローペース | 「気にしてくれとる」 | リラックス+協力的になる |

| 嫌がったらすぐやめて様子を見る | 「この人は信じてよか」 | あとで自分から寄ってきたりする |

👉 猫の“気持ちの読み取り方”については、 こちらの記事にもまとめとるけん、あわせて読んでみてね。

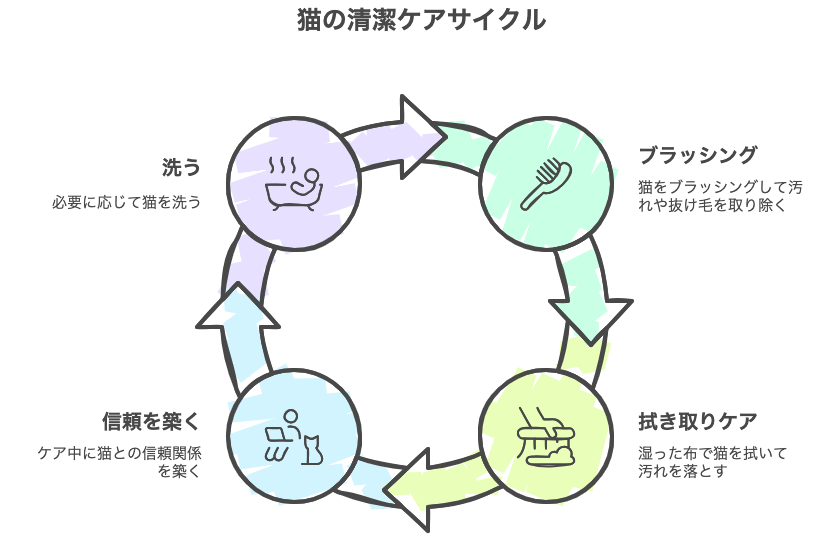

④ 清潔にしたいなら“洗う”以外の方法もあるとよ

ブラッシング+拭き取りケアで十分

🐾 猫は“自力で清潔を保てる天才”たい

まず最初に言いたかとが、猫はそもそも毎日何時間もグルーミングばしとるってことなんよ。

それは汚れを取るため・においを消すため・毛並みを整えるためっていう本能の行動なんよね。

やけん、飼い主が全部やらんでも基本は猫自身がちゃんときれいにできとるっちゃ。

🐾 ちょっとした手助けでさらに快適になるとよ

とはいえ、自分では届きにくい場所や、換毛期で抜け毛が多い時期には、 ブラッシングや部分的な拭き取りケアがすごく効果的なんよ。

なにも毎日風呂に入れんでも、この2つば上手く取り入れれば、見た目も清潔感もぜんぜん違うっちゃ。

ちびの日常ケアでも使いよる手段はこんな感じ👇

- ブラッシング:背中・首まわりを中心に

- 濡れタオル:おしりや足裏の汚れ取り

- 乾いた布:顔まわりや涙やけのケア

ちょこっとの手助けが、猫にとってはありがたい清潔習慣になるけんね。

🐾 お風呂じゃなくても十分清潔に保てる理由

じゃあなんで“洗わなくても大丈夫”って言えるのか? その根拠ば表でわかりやすくまとめてみたと👇

| 方法 | 効果 | 猫の負担 |

|---|---|---|

| グルーミング(セルフ) | 日常の汚れ・におい除去 | ゼロ(猫のペース) |

| ブラッシング+拭き取り | 被毛・部分的な汚れ除去に◎ | ほぼなし(嫌がらなければ) |

| 全身シャンプー | 完全な洗浄・においリセット | 大(時間・体力・信頼関係に影響) |

猫にとって清潔は「風呂」やなく、「快適であること」なんやけん、 やさしく寄り添うケアこそが“ほんとの清潔”やと思うとよ。

嫌がらん範囲で“できること”を続ける

🐾 “無理せず続ける”が猫ケアの基本たい

まず大事なことは、いきなり完璧ば目指そうとせんこと。

猫との信頼関係って一発勝負やなくて、日々の積み重ねなんよね。

「できることを、できる範囲で、猫が受け入れてくれる形で」 それが一番ストレスが少なくて、長く続けられるコツなんよ。

🐾 拒否されたときに“引き際を見極める”のも信頼たい

ブラシを当てた瞬間に耳がピクッと動いたり、 シートを見ただけでスッと逃げたら、「今はイヤ」ってサインかもしれんと。

こんなときは無理に続けず、いったん休むのがベストたい👇

- 尻尾をブンブン振り出す

- 後ろ足でブラシば押しのける

- 耳が後ろにペタンと倒れる

それに気づいて「今日はやめとこっか」って引いてくれる人のこと、猫はちゃんと覚えとるとよ。

🐾 “小さなケア”を毎日ちょっとずつが信頼を育てる

そして何よりも強いのが、小さなことを、毎日やること。

1日1回のブラッシング、2日に1回のお尻拭き、それだけでも十分たい。

ケア習慣と信頼感の関係ば表にしてみたけん👇

| ケアの頻度 | 猫の反応 | 信頼関係の変化 |

|---|---|---|

| 気が向いたときだけ | 慣れずに毎回警戒 | 距離が縮まりにくい |

| 毎日少しずつ | ケア=日常になる | 自然と信頼が深まる |

| 嫌がったらやめる | 「わかってくれとる」と感じる | 安心して身をまかせるように |

やさしさは量より“質と積み重ね”たい。 毎日少しずつのケアが、猫との距離をいちばん縮めてくれるとよ。

風呂は“最終手段”。頻度は最小でOK

🐾 洗わんといかん場面は“ほんの一部”しかなかと

まず前提として、猫をお風呂に入れる必要があるケースってかなり限られとるっちゃ。

よっぽどの汚れ・病気・老化などで“どうしても自分でグルーミングできん”ときに限るべきなんよ。

たとえばこういうときは洗ってもよかと👇

- うんちやおしっこが毛にべったりついた

- 皮膚トラブルで治療に支障が出る

- 老猫・病猫でセルフケアができん状態

それ以外は基本「洗わない前提」でのケアを考えた方が安全たい。

🐾 頻度も“最小”でOK。月1以下で十分すぎる

次に気になるのが「どれくらいの頻度で洗ったらいいと?」ってことやけど、 正直、元気な猫にお風呂のルーティンは必要なかとよ。

完全室内飼いやったら年に1〜2回あるかどうかでも十分やし、 グルーミングできとるなら洗わんほうが逆に健康的って考えもあるくらいやけんね。

洗う頻度ばざっくり表にしてみたけん👇

| 猫の状態 | お風呂の必要性 | 目安の頻度 |

|---|---|---|

| 健康+完全室内飼い | ほぼ不要 | 年1〜2回 or ゼロ |

| 老猫・病気でグルーミング困難 | 部分洗い or ぬるま湯ケアが有効 | 月1未満(必要時のみ) |

| 排泄トラブル・汚れの付着 | 応急処置的に一度だけ洗浄 | その都度(連続は避ける) |

🐾 毎日の“ちょっとずつケア”がほんとの優しさたい

ほんとに大事なのは定期的に洗うことやなくて、日常的に少しずつ清潔を保つ工夫なんよ。

毎日じゃなくてもブラッシング+拭き取り+声かけ、 これば重ねるだけでも猫はすごく快適に過ごせると。

「なんでも洗えばいい」じゃなく、「洗わんでも清潔は保てる」って発想がやさしさたい。

⑤ ちびの結論:「嫌がることをしない」がいちばんの愛たい

猫の快適さ=“なにもしない”が正解のときもある

🐾 手をかけすぎること=愛情とは限らんとよ

まず知っとってほしかとが、猫は“やさしさ=干渉”って考え方には合わん生き物ってことたい。

犬と違って、猫は“ひとりの時間”や“干渉されない自由”を大切にしとるっちゃ。

だからといって無関心でええわけじゃなくて、 「必要なときにそっとおる」「気づいたときに寄り添う」、 その距離感がちょうどよかとよ。

🐾 なにもしない=見守ること=安心ば与えること

「ちゃんとお世話せんとダメ?」って思う気持ちもわかるばってん、 猫にとっては“そっとしといてくれる”ことの方がありがたい場面も多かと。

特に食後/寝起き/毛づくろい中/ちょっと不機嫌なときなんかは、 手出しせずに見守るだけの方が、猫はリラックスできるっちゃ。

「見守ること」が役立つシーンばざっくりまとめると👇

| 猫の様子 | やるべきこと | NG対応 |

|---|---|---|

| 毛づくろいに集中しとる | 静かにそばで見守る | いきなり撫でる |

| 日向ぼっこ中 | 声はかけず空気になる | 抱っこして移動させる |

| ごはん後で眠そう | 距離感をとって安心感をキープ | すぐブラッシング始める |

🐾 なにもしない=猫からすると「信じてもらえとる」サイン

さらに言えば、猫にとって干渉されない=「この人は自分を信じてくれとる」って意味にもなるとよ。

疑われてると感じたら距離は開くし、 自分のリズムを尊重してくれる人には心を開くっていう傾向は猫あるあるたい。

「なにもしない=愛がない」って思うのは人間目線かもしれん。 猫にとっては“そっとしておく”がいちばんのやさしさってときもあるとよ。

信頼関係が育つと自然にケアも受け入れてくれる

🐾 最初はイヤがるのが当たり前と思っとってよかとよ

たとえばちびも、ブラシ見ただけで逃げる・濡れタオル出しただけでフンって顔される時期があったと。

でもそれって“慣れてないだけ”“信用しきれてないだけ”やけん、 最初から上手くいかんのは当たり前なんよね。

「うちの子だけ逃げる」「なんでこんなにイヤがると?」って思わんでよかけんね。

🐾 小さな積み重ねが“信頼という土台”になるとよ

じゃあどうしたら慣れてくれると?って聞かれたら、答えはひとつ。 「コツコツ」「ゆっくり」「やさしく」それしかなかと。

信頼を積むための小さな行動はこんなのばい👇

- 一日数秒でもブラシを当てて終わらせる

- 拭き取りは機嫌のいいときだけトライする

- 終わったらごほうび+「よかね〜」の声かけ

最初は触らせん子でも、いつか必ず「自分から寄ってくる日」が来るけん、焦らず気長にいこう。

🐾 「できるようになる」のは信頼が育った証たい

最初にできんかったことが、ある日ふとできるようになる。 そのとき、「信じてもらえたんやな」ってじーんとくる瞬間があるとよ。

ケアの受け入れ方の変化ば表にしてみたけん👇

| 段階 | 猫の反応 | 飼い主がするべきこと |

|---|---|---|

| 初期 | ブラシを見たら逃げる | 何もしない日を作る |

| 中期 | 短時間なら許すようになる | おやつ・声かけで褒める |

| 後期 | 自分から寄ってきて受け入れる | 「ありがとね」って感謝の気持ちを忘れずに |

うちの子のペースば尊重すること=いちばんやさしいケアって思ってくれたら嬉しかばい。

その子にとっての安心ペースを大事にしよう

🐾 猫ごとに“ちょうどよか距離感”は違うとよ

まず伝えたかとが、猫って全員が同じような性格じゃなかってこと。

甘えん坊でくっついてきたい子・ツンツンしとって1m以内NGな子、 ほんとに十匹十色なんよ。

「近い=仲良し」でもなければ、「離れてる=嫌い」でもない。 それぞれの“安心距離”をちゃんと見極めてあげてほしかとよ。

🐾 スキンシップの受け入れ方にも差があると

同じ猫でも頭は触ってもOK/お尻はNGとか、 寝起きは機嫌が悪いけん触らんでとか、猫なりのルールがあるっちゃ。

こういう違いばリストにして意識しとくとよかばい👇

- 耳の後ろは好きでもお腹はダメ

- 昼は触ってもいいけど夜は触らんでほしい

- 撫でたあとはしっぽを軽く振って満足アピール

猫の“触られ方の好み”は、数秒で変わることもあるけん柔軟に見てあげてね。

🐾 その子にとっての“ちょうどいい”を表で振り返ってみる

最後に、それぞれの猫にとって「ちょうどよか距離感・ペース感」ってどう見つけるか。 具体例をもとに表で整理してみたばい👇

| 猫のタイプ | 心地よい距離感 | 飼い主がやるべき配慮 |

|---|---|---|

| 近づくとすぐ逃げる | 1〜2mほど離れてそっと見守る | 無理に追いかけない/背中を向けてみる |

| 膝に乗るけどすぐ降りる | 短時間の接触を好む | 撫でたがらずそっとしておく |

| おなか見せて寝る | 完全信頼モード | あえて触らず「信頼ありがとう」の気持ちで見守る |

「この子にはこの距離、このペースが心地よかんやね」って思ってもらえたら、 それがいちばんの理解であり、やさしさやけんね。

⑥ この記事のまとめ

| 見出し | 要点まとめ |

|---|---|

| 砂漠で暮らしてきた歴史がある | 猫は乾燥地帯で進化した動物やけん、水に慣れてない=苦手なのは自然なこと。 |

| 体温が奪われやすく濡れるのが危険 | 猫は濡れると体温低下・動きがにぶくなるけん、本能的に“濡れたくない”と思うっちゃ。 |

| 水=音・におい・感触すべてがストレス | シャワー音・香料・水の感触…どれかひとつでも苦手なら猫は水を避ける。 “五感的に異物”と感じる動物なんよ。 |

| いきなり抱っこして風呂場に連れて行く | 猫にとって予告なしの風呂=連行レベル。 信頼がガクッと下がる行動たい。 |

| シャワーを勢いよくかける | 音・圧・温度すべてが猫にとってストレス。 ぬるま湯&やさしくが絶対基本たい。 |

| 終わったあとに放置・乾かし不足 | 濡れたままは体も心も冷えるとよ。 乾かすまでが「洗った後」の本番たい。 |

| 猫は“感じる動物”。言葉より空気で察する | 猫は声より雰囲気で察するけん、飼い主の緊張もすぐ伝わるとよ。 |

| 怖がらせた記憶はずっと残る | 初体験での恐怖はフラッシュバックすることもあるけん、 最初の印象こそ超重要たい。 |

| 「気持ちを汲むケア」が信頼を生む | 声かけ、タイミング、空気感。“わかっとるけんね”が伝わるほど信頼は育つっちゃ。 |

| ブラッシング+拭き取りケアで十分 | 猫自身が清潔ば保てる動物やけん、 手伝い程度のケアで十分たい。 |

| 嫌がらん範囲で“できること”を続ける | 毎日ちょこっと、猫の反応見ながら。継続と“引き際の判断”が信頼を作る。 |

| 風呂は“最終手段”。頻度は最小でOK | グルーミングできとる猫は年1〜2回の応急処置レベルで十分。 無理せん方が清潔も心も守れるとよ。 |

| 猫の快適さ=“なにもしない”が正解のときもある | ときにはそっとしとくことがいちばんの優しさ。 過干渉より、空気になれる関係が理想たい。 |

| 信頼関係が育つと自然にケアも受け入れてくれる | 少しずつ慣れていけば、猫から歩み寄ってくる日が来る。 焦らず、比べず、その子のペースで。 |

| その子にとっての安心ペースを大事にしよう | 距離感や触れ方の好みは猫ごとに違う。 「ちょうどよかペース」を見極めるのが愛たい。 |

▶︎参考記事:猫にお風呂は必要/不要?嫌がる理由と、入れる場合の注意点を解説【獣医師監修】(PECO)

[…] 👉 猫が水を嫌う理由については、 こちらの記事でも詳しく紹介しとるけん、あわせて読んでみてね。 […]