- 目次 -

- 1 ① なぜ“死期のサイン”に気づくことが大切なのか?

- 2 ② 死期が近い老猫に見られる3つの行動とは?

- 3 ③ その変化が「病気」か「最期」かを見極めるには?

- 4 ④ 最期が近いときに飼い主ができること

- 5 ⑤ それでも“最期のサイン”を見逃してしまったときは

- 6 ⑥ まとめ表

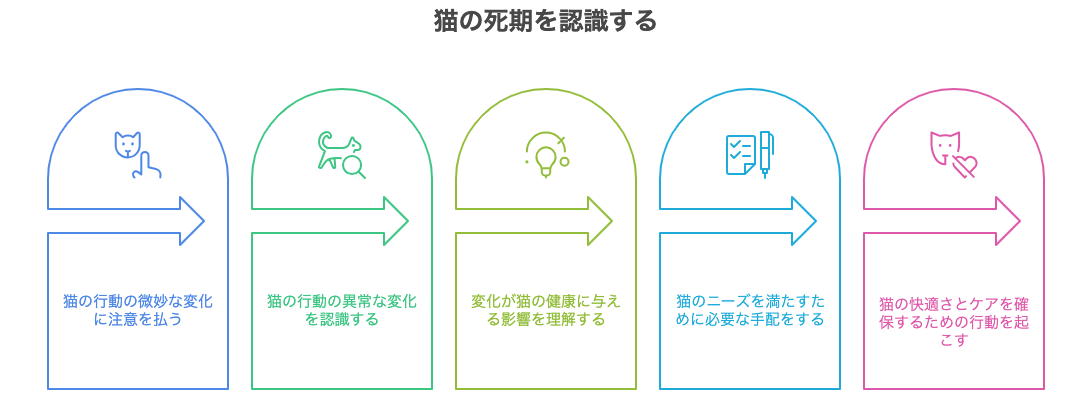

① なぜ“死期のサイン”に気づくことが大切なのか?

愛猫の変化を見逃さない理由

🐾 まず「猫は不調を隠す生き物」って知っとこう

猫は本来、野生では弱みを見せると狙われる立場やけん、 本能的に不調を隠す動物なんよ。

たとえ体調が悪くても、飼い主の前ではいつも通りに見せる力があるけん、 「なんとなく大丈夫そう」に見えることも少なくないと。

でもその裏では、すでに小さなSOSを出していることもあるんよ。

🐾 次に「違和感に気づけるのは、あなただけ」

見た目ではわからなくても、毎日一緒にいる飼い主だからこそわかる変化ってあるやろ?

以下のような“ほんの少しの違い”が出てきたら、ちょっと注意してみて👇

| 日常の小さな変化 | 考えられること |

|---|---|

| ごはんを残す回数が増えた | 胃腸や腎臓の不調の可能性 |

| トイレの時間が長い/回数が少ない | 泌尿器や脱水の兆候 |

| 甘えん坊だったのにひとりでいる | 体調を崩して休みたいサイン |

「たったそれだけ?」が命を救う判断になることもあるとよ。

🐾 最後に「見逃さないこと=最期をやさしく支える」ことになる

最期が近づくサインって、いきなり劇的に現れるわけじゃなかと。

でもその最初のサインに気づけるかどうかで、その子の残された時間が大きく変わるとよ。

たとえばこんなふうに気づけたことで、対応できたケースも多いばい👇

- 食欲低下に気づいて早めに病院→点滴で回復

- 寝床から動かないことが増えて→静かな環境づくりに切り替え

- 夜鳴きが増えた→痛みや不安のケアへつなげられた

「気づくこと」が愛情の第一歩であり、最大のケアやけんね。

あなたの“あれ?”という感覚を信じて、そっと見守ってあげてほしいと。

「最期を知る」ことは“怖い”じゃなく“優しさ”

🐾 まず「最期を想像するのはつらいこと」だけど

老猫と暮らしていると、「もしかして最期が近いのかも…」と感じる瞬間があるとよ。

そのたびに、心がギュッと締めつけられるような不安や怖さが出てくるのも無理はなか。

でもその感情は“怖がってる自分”が悪いんじゃなく、真剣に向き合おうとしてる証なんよ。

「見送る覚悟がある」=「深い愛情がある」ってことばい。

🐾 次に「事前に気づけるとできること」が変わってくる

もし最期が近いと感じても、事前にそれに気づけるだけで選択肢はぐっと広がるとよ。

たとえばこんな準備や行動ができるようになるばい👇

| 気づけたタイミング | できる準備・選択 |

|---|---|

| 元気が落ちてきた初期 | 病院でケアを相談/仕事や予定を見直す |

| 動きが鈍くなり食欲が落ちる頃 | ベッド周りを静かに整える/家族と話し合う |

| ほとんど動かず寝たきりに | 一緒に過ごす時間を最優先に/在宅ケアへ切り替え |

早く知ることが、“後悔しない見送り方”につながるんよ。

🐾 最後に「見送るという時間」に自信と納得を持つために

最期をきちんと見送ったあとに残るものって、寂しさだけじゃなく「やりきった感」もあるとよ。

それは、どんな最期だったかではなく、「どう向き合ったか」で変わってくるけんね。

以下のような言葉を自分にかけられると、気持ちが少しラクになるばい👇

- ちゃんと見ていた。ちゃんとそばにいた。

- 怖かったけど向き合えた自分を認めてあげたい。

- あの子の時間に寄り添えたことが、なによりの宝物。

“怖い”と向き合ったその姿勢こそ、最大のやさしさやけんね。

老猫を長生きさせるための時間も、最期のやさしさも、「今を見てあげること」から始まるとよ。

できることが変わる3つのタイミング

🐾 まず「気づいたその時点」で行動を選べるようになる

最期が近づいてきても、すぐに何かが変わるわけじゃなか。

でも気づいた“その時点”で選べる行動が、時間とともに少しずつ変わっていくとよ。

たとえば以下のような段階ごとに、できること・考えることが変わっていくばい👇

| タイミング | 飼い主にできること |

|---|---|

| 初期の違和感を感じたとき | まずは病院で診てもらう/日々の行動を記録し始める |

| 明らかな体調低下が始まったとき | 静かな環境づくり/点滴やケアについて相談 |

| 食べない・動かない日が続いたとき | “最期の時間”を支える覚悟/そばにいる時間を最優先に |

“いつ気づけるか”で、できるサポートも準備も変わるってことばい。

🐾 次に「慌てないために、心の地図」を持っておこう

突然何かが起きたとき、「今なにをすればいいんやろ…」と迷うこともあるっちゃん。

でもあらかじめ心の中に“道筋”を持っておくだけで、気持ちがぐっと落ち着くとよ。

以下のような流れを、ざっくりでも頭に置いとくと安心ばい👇

- 1:変化に気づく → メモしておく

- 2:明らかに様子が違う → 病院へ連絡 or 家族と共有

- 3:最期かもしれない → 環境・心の準備を整える

迷いがあっても、“何をしたいか”は自然と浮かんでくるけんね。

🐾 最後に「気づくこと=愛情の第一歩」

何かに気づくってことは、それだけその子を見てるって証拠やけんね。

だからこそ、「何となく変かも」と思った自分の感覚を信じてよかとよ。

その直感が、最期の時間をラクに・あたたかくするための大事な手がかりになるけんね。

どんなケアより、最初にできる愛情。それが“気づいてあげる”ことたい。

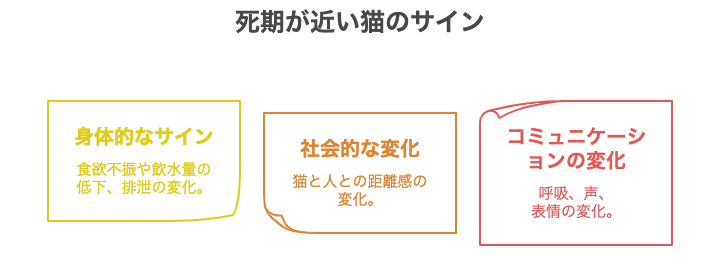

② 死期が近い老猫に見られる3つの行動とは?

食べない・飲まない/トイレが減る

🐾 まず「ごはんや水を口にしなくなる」変化

最期が近づいてくると、多くの猫に見られるのが食欲と飲水量の低下たい。

今まで大好きだったフードに見向きもしなくなったり、 水のボウルに口をつける回数が激減したり。

それが2日以上続くようなら、身体がエネルギーを必要としなくなってきているサインとも考えられるとよ。

このときの変化を一覧にしてみると👇

| 行動の変化 | 見られる状態 | 意味すること |

|---|---|---|

| 食べない/飲まない | ボウルの前にいても無反応 | 身体が吸収や代謝を止め始めている |

| おやつにすら反応しない | 好物を見ても顔を背ける | 感覚や意欲の低下 |

| 水の飲み方が鈍い | 飲もうとしても途中でやめる | 体力の限界/脱水の進行 |

🐾 次に「トイレの回数や量が減ってくる」サイン

さらに目立ってくるのが、排尿・排便の頻度が極端に減るという変化やね。

これは腎機能や腸の動きが弱ってきた結果ともいえると。

以下のような症状が見られたら、最期の準備段階かもしれんばい👇

- トイレに行かなくなる(丸1日以上排泄がない)

- おしっこが極端に少ない/出ない

- 便が乾いてコロコロしている(脱水が進んでいる)

「出す」力も弱くなってきている=体の機能が少しずつ止まっていく合図なんよ。

🐾 最後に「この段階だからこそできること」もある

食べず、飲まず、出さない。 それってすごく怖いことに思えるけど、“もう十分頑張ってきた”って身体からのメッセージでもあるんよ。

だからこそ、この段階では“回復させる”ことよりも“苦しくないように支える”ことが大切なんよね。

たとえばこんなサポートができるとよ👇

- 無理に食べさせず、口元に水を含ませるだけでもOK

- 寝たまま排泄できるようにペットシーツを敷いておく

- 体勢が苦しそうなら、丸めたタオルで身体を支える

何もできないように見える時間でも、“寄り添うこと”はできるけんね。

人から離れてひとりでいたがる

🐾 まず「いつもと違う距離感」が現れ始める

これまで甘えんぼだった子が、急にそばに来なくなる/視線を避ける/部屋の隅にいる── そんな変化に気づいたことはない?

これは最期が近づいた猫に特有の行動として、よく見られるサインなんよ。

とくに次のような行動は、本能的な“身をひそめる”準備かもしれんばい👇

| 行動 | 具体的な場所 | 解釈 |

|---|---|---|

| 押し入れにこもる | 布団の奥/物陰/閉じた空間 | 暗くて静かな場所で落ち着こうとしている |

| ベッドの下に潜る | 家族の足音が聞こえにくい場所 | 刺激を遮断して“静かに休みたい”サイン |

| 近づくと移動する | そっと距離を取る/視線を合わせない | 関わりたくないわけではなく“今はひとりでいたい” |

🐾 次に「本能的に静かな場所を選ぶ」理由とは

動物は本来、弱っているときに敵に見つかるのを避けるため、本能的に静かな場所を選ぶとよ。

猫も例外ではなく、最期が近くなると“安全な場所=静かな場所”を求め始める傾向があるっちゃん。

以下のようなポイントを参考に、今の様子と照らし合わせてみて👇

- お気に入りの場所に近づかなくなった

- 普段行かないような場所にこもっている

- 呼びかけに応じる回数が減った

「避けられてる」んじゃなく、「守ろうとしてる」行動って思って見守ってあげてね。

🐾 最後に「そばにいたいけど、そっと見守る」ことも愛情

寂しいかもしれんけど、無理に呼んだり追いかけたりするのは逆効果なこともあるとよ。

むしろ、“今この子が望んでる距離感”を尊重することが一番のやさしさなんよ。

以下のように意識を切り替えてみると、気持ちがラクになるかもしれん👇

- 「触れ合う時間」より「気配で寄り添う時間」も大切

- 呼ばない/触らないけど、そっと見ていてあげる

- 距離があっても、そばにいる気持ちはちゃんと届いてる

詳しい行動サインは、老猫の最期が近いときのサインでも紹介しとるけん、合わせて見てみてね。

離れて見守ることも、最高の“そばにいる”なんよ。

呼吸や声・表情の変化

🐾 まず「呼吸の変化」は最もわかりやすいサイン

最期が近づくと、多くの猫に明らかな“呼吸の変化”が見られるようになるとよ。

特に以下のような呼吸パターンが見られたら、体の中で大きな変化が起きている可能性があるばい。

| 呼吸の様子 | 見られる特徴 | 考えられること |

|---|---|---|

| 浅く速い | 1分間に60回以上/肩が上下する | 酸素不足/臓器の機能低下 |

| ゆっくり深い | 1分間に10回以下/間が長い | 意識がぼんやり/体力の限界 |

| 止まりそうに見える | 数秒間止まってから再開する | 最終段階に近い |

いつもと違う呼吸音・リズム・肩の動きに気づけるのは、やっぱりそばにいる飼い主だけたい。

🐾 次に「声のトーンや鳴き方」にも注目してみて

最期が近づくと、鳴き声のボリューム・高さ・間の取り方が変わることもあるとよ。

以下は実際によく見られる変化ばい👇

- 高くか細い声で鳴く → 力が入っていない/弱り始めのサイン

- 突然よく鳴くようになる → 不安・痛み・混乱

- 鳴かなくなる → 省エネモード/気力の低下

“いつもの鳴き方と違う”という直感があれば、それはきっと大事な合図ばい。

🐾 最後に「目や表情」からも伝わるサインがある

呼吸や声と並んで、目の表情や顔つきの変化も最期のサインとしてとても大事なんよ。

以下のような状態が見られたら、そっとそばにいてあげて👇

- 瞳孔が開いたまま/まばたきが減る

- 目が合っても反応が薄い

- 表情がぼんやり/口が少し開いている

言葉はなくても、「そばにいること」はちゃんと届いとるけんね。

猫の最期のサインは、“気配の変化”として静かにあらわれる。 それに気づけるのは、あなただけたい。

③ その変化が「病気」か「最期」かを見極めるには?

老猫の体調急変パターン

🐾 まず「最期に見える変化」=すぐに命の危機とは限らん

見た目がしんどそう、動かない、食べない── それだけで「もうダメかもしれん…」って焦ることもあるやろ?

でも実は、老猫はちょっとしたことで体調を崩すことがあるとよ。

とくに気圧・気温・環境ストレス・前日の疲れなどで、 1〜2日だけ元気がなくなるのは全然珍しくなかっちゃん。

たとえばこんな“回復した例”もあるばい👇

| 症状 | 原因・傾向 | 経過 |

|---|---|---|

| 食欲がない | 気圧・便秘・胃もたれ | 1〜2日で回復 |

| じっとして動かない | 前日の活動疲れ | 次の日は普通に戻った |

| 鳴かない・静か | 環境の変化や警戒心 | 落ち着いたら元通り |

「あれ?変かも」と思ったら、まずは焦らず観察することが大事やけんね。

🐾 次に「体調不良か、命のサインか」迷ったら見るポイント

じゃあ、どうやって“一時的な不調”と“最期のサイン”を見極めたらよか?というと、 まずは「時間」「様子の変化の速さ」「他の反応」をチェックしてみるとよ。

以下のようなポイントが見極めの目安になるばい👇

- 1日様子を見て回復傾向がある → 一時的な不調の可能性

- 反応はあるが食べない → ストレスや気分の問題かも

- 他の症状(呼吸・目・体温など)が安定しているか

“今すぐ何かしなきゃ”じゃなく、“今見てあげよう”が判断の基本たい。

🐾 最後に「気になるけど急じゃない」なら“記録”がおすすめ

明らかに危険ではないけど、なんか気になる…ってときは、 記録をとるだけでも大きな判断材料になるとよ。

たとえば👇

- ごはんの量/食べた時間

- トイレの回数/尿の量

- 寝る場所や移動距離/反応の有無

記録しとけば病院でも説明しやすいし、変化の“経過”が見えてくるけんね。

あわてる前に“見守る・記録する”が老猫ケアの基本やけん、焦らず、しっかり見ていこうばい。

命の危機ではない“一時的な不調”もある

🐾 まず「元気がない」=すぐ最期とは限らん

老猫が急に元気をなくしたり、ごはんを食べなかったりするだけで、 「もしかしてもう…」って心配になるのは当然やけど、 実は最期ではなく“一時的な不調”ってこともよくあるとよ。

以下のような状態があっても、命にかかわる危機ではないケースも多いばい👇

| 様子 | 具体的な行動 | 考えられること |

|---|---|---|

| ごはんは食べないけどおやつは食べる | ドライフードは無視/ちゅーるは舐める | 味覚・気分の問題/緊張が原因 |

| 声をかけると反応はある | アイコンタクト/しっぽで返事 | 意識ははっきり/休みたいだけ |

| 呼吸が安定している | 早くもなく遅くもなく、静か | 深刻な症状ではない可能性が高い |

🐾 次に「様子見」でもいいケースの判断基準

体調がちょっと悪そうでも、無理に病院へ行くより、家で休ませた方がいい場合もあるとよ。

以下のような条件に当てはまるなら、“今日は様子見”でもOKなことが多いばい👇

- いつもより眠そう/でも体勢を変えて寝ている

- 水分は少しでも自分で取れている

- 声をかけると耳や目で反応する

“あわてて動くより、そばにいて見守る”ことが正解な日もあるけんね。

🐾 最後に「大事なのは“観察・記録・落ち着き”」

不安になったときこそ、落ち着いて「観察する」「記録する」「一晩様子を見る」ことがとても大切やけんね。

急に病院へ連れて行くよりも、次の通院で正確に伝えられる材料を集めておく方が有効なこともあるっちゃ。

おすすめの記録項目はこちら👇

- ごはんの量/食べた時間帯

- トイレの有無/排泄の状態

- 反応のありなし/動きの変化

「見てるから気づけた」「気づいたから守れた」── そう言えるように、あわてず見守っていこうばい。

獣医と連携して判断する3つのポイント

🐾 まず「自分だけで決めなくていい」ってことを忘れずに

愛猫の調子が悪そうなとき、「これは最期…?」とひとりで抱え込む必要はないとよ。

とくに老猫の場合は“危機”か“回復のチャンスがある体調不良”かの見極めが本当にむずかしいけんね。

そんなときこそ、かかりつけの獣医さんと遠慮なく連携するのが正解ばい。

たとえ診察までは行けなくても、電話やLINEでの相談でも全然構わんけんね。

🐾 次に「すぐ相談した方がいいサイン」を知っておこう

では実際に、どんな状態になったら迷わず病院に連絡すべきか? それは以下のようなケースやけん、覚えとくと安心たい👇

| サイン | 見られる状態 |

|---|---|

| 48時間以上、水もごはんも口にしていない | 内臓に深刻な負担が出ている可能性 |

| 呼吸が浅く速い/またはゆっくり弱い | 酸素不足・意識低下・ショック状態 |

| 瞳孔が開いている/表情に反応がない | 意識がぼんやり/命の最終段階の可能性 |

この3つのどれか1つでも当てはまったら、自己判断せず獣医さんに連絡することをおすすめするばい。

🐾 最後に「違和感を信じること」が大事な判断材料

「なんかいつもと違う気がする」 それって気のせいやなくて、“確かな観察”なんよ。

飼い主のその感覚こそが、最初に命を守るために動き出せるスイッチたい。

だからこそ、こんなときこそ迷わず頼ってみて👇

- 病院に「今の状態を聞いてほしい」と電話する

- 写真や動画をLINEやメールで送る

- 夜間や休日も、迷うくらいなら一報入れてみる

あなたが感じた“変だな”は、何よりも確かな情報やけんね。

独りで悩まず、“一緒に考えてくれる人”がいることを忘れんでよかと。

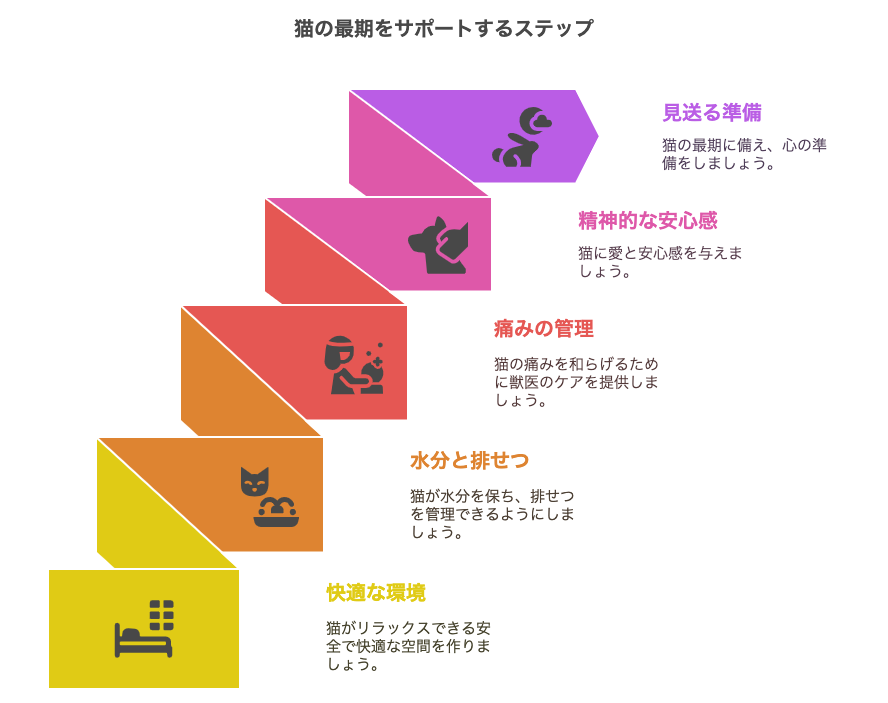

④ 最期が近いときに飼い主ができること

「寄り添う」ための環境づくり

🐾 まず「特別なことはしなくていい」と考えること

老猫の最期が近いかも…と感じたとき、何かしてあげなきゃって気持ちが強くなるとよ。

でもほんとは、大きなことをするよりも“いつもの落ち着いた空間”を保ってあげることのほうがずっと大切なんよ。

たとえば次のような「小さな変化」で十分やけん👇

| 工夫 | 目的・効果 |

|---|---|

| クッションやタオルを敷く | 関節の負担軽減/床の冷たさ・滑り対策 |

| トイレ・水・寝床を近くに | 無理なく移動できる/動く体力の温存 |

| 家族の気配をそばに | 声やにおいで安心感を与える |

“何かを変える”より、“今の安心を崩さない”ほうが優しいとよ。

🐾 次に「猫の目線で考える」ことが大事

どうしても飼い主目線で「こうしてあげよう」って考えがちになるけど、 最期の時間は“猫にとって快適か”が軸になるとよ。

以下のような工夫を“猫の立場”で考えてみて👇

- 明かりを少し落とす → 刺激が減って落ち着く

- 静かな音楽をかける → 安心して眠れる

- 寝る体勢をサポートする → タオルを丸めてあごや腰の支えに

「ここにいていい」「この場所で大丈夫」と猫が思える環境が最優先ばい。

🐾 最後に「そばにいる空気」をつくることが一番の寄り添い

最期の時間は、ずっと抱っこしたり、撫で続けることが正解とは限らんとよ。

それよりも、猫が落ち着ける距離感で“ただそばにいる”空気を作ってあげることの方が、ずっとやさしいと。

たとえばこんな工夫もあるばい👇

- そっと横に座って本を読む/スマホを見ない

- 目が合ったら、静かにゆっくり名前を呼ぶ

- 触れたいときは「いい?」って声に出して聞く

“あなたの空気がそばにある”ことが、いちばんの安心になるやけんね。

最期まで“気配で寄り添える距離”を、そっと守ってあげてほしかと。

水分・排せつ・痛みへのケア

🐾 まず「小さな不快感を減らすこと」がやさしさになる

体力が落ちてくると、水を飲む・おしっこをする・寝返りを打つといったことすら負担になるとよ。

だからこそ、その不快感を少しでもやわらげるのが、最期のやさしいケアやけんね。

まずは以下の3つの視点でサポートを考えてみて👇

| ケアの内容 | 方法・ポイント |

|---|---|

| 水分補給 | シリンジで少しずつ/氷やウェットティッシュで唇を湿らせる |

| 排せつサポート | トイレの近くで寝かせる/ペットシーツを下に敷いておく |

| 痛みの軽減 | 病院と相談して鎮痛剤や皮下点滴を検討 |

🐾 次に「そばでできる工夫」もたくさんある

重たいケアじゃなくていい。 家にあるもの・できることで十分やけん、無理なくサポートしていこうばい。

たとえば👇

- 水はぬるめがベスト → 体が冷えないし、飲み込みやすい

- 毛布の上で寝かせる → 滑らず安心/保温にもなる

- おしり周りの毛を短くしておく → 排泄の後始末がラクに

不快感が少し減るだけで、猫も落ち着いた表情になることがあるけんね。

🐾 最後に「医療のサポート=家族の負担を減らす手段」でもある

「全部自分でやらなきゃ」って思わんでよか。 医療の力を借りることも、愛情のかたちのひとつやけんね。

特に最期の時間が近づいたときは、以下のような相談を病院にしてみるとよかばい👇

- 皮下点滴や痛み止めで、少しでもラクにしてあげたい

- 通院が負担なら、往診や電話相談ができるか確認

- 在宅ケアのやり方を教えてもらって、安心して見守れるように

最期をラクに過ごしてもらうために、できることは“手を借りること”でもあるとよ。

猫も、あなたも、無理をしすぎずに「最後まで一緒にいる」時間を作っていこうばい。

見送る覚悟と心の準備

🐾 まず「覚悟って、冷たくなることじゃない」と知ってほしい

正直、ここがいちばんつらい部分やと思う。 でも「もうすぐかもしれない」と心が準備できてるだけで、気持ちの整理はまるで違うとよ。

“覚悟”っていうと、泣かない/落ち着かなきゃって思いがちやけど、そうじゃないんよ。

それよりも、「ありがとうを伝える」「一緒にいられる今を大事にする」ことの方がずっと大事ばい。

🐾 次に「心を整える3つの声かけ・関わり方」

見送る前の時間をどう過ごすかで、見送った後の自分の気持ちも変わってくるとよ。

以下のようなことを意識して過ごしてみて👇

| 関わり方 | できること |

|---|---|

| 言葉をかける | 「今日も一緒にいられて嬉しいよ」と毎日伝える |

| 触れ合いの時間 | 目を合わせる/手でそっと触れる/横に座る |

| 気持ちの吐き出し | 泣きたくなったら泣いていい/無理に笑わなくていい |

「そばにいること」それ自体が、猫にとって何よりの安心なんよ。

🐾 最後に「悔いを残さない=完璧じゃなくていい」

誰だって、あとから「もっとこうしてあげればよかった」って思うもんやけど、 それよりも“そのときにできたこと”を大切にしてよかと。

以下のような思考に切り替えるだけでも、気持ちがぐっと楽になるばい👇

- 今日はちゃんとそばにいた。よし。

- なでてあげられた。それで十分。

- この子の最期に“私がいる”ことが何より意味がある。

完璧じゃなくていい。そばにいたこと、それが全てたい。

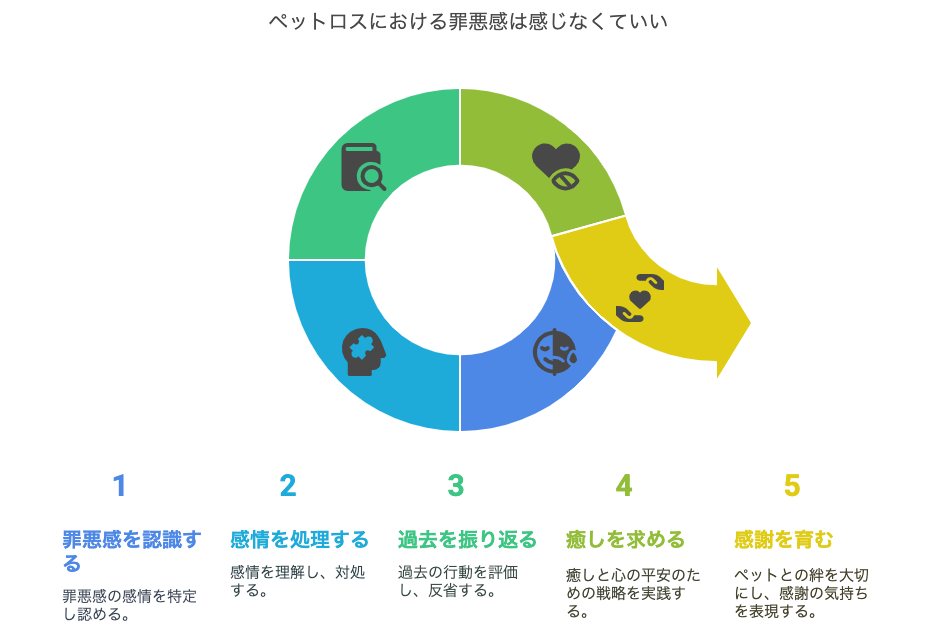

⑤ それでも“最期のサイン”を見逃してしまったときは

気づけなかった罪悪感との向き合い方

🐾 まず「その後悔は愛情の証」と気づいてほしい

最期が過ぎたあとに、「もっと早く気づけたらよかった」って思う人は本当に多いとよ。

でもその感情は、“後悔”じゃなくて“深く大事に思っていた証”たい。

だって、大切にしてなかったら後悔なんて生まれんけんね。

だからこそ、「あのとき気づけなかった自分」を責めんでよかとよ。

🐾 次に「あなたがした“全部の時間”が愛だった」と再確認して

たとえ最期のサインを見逃したとしても、それまで一緒に過ごしてきた時間は、 全部が“この子を大切に想ってきた証明”ばい。

以下は、よくある飼い主さんの想いと、その裏にある“ちゃんとした愛情”を整理した表やけん👇

| 後悔の声 | 本当の意味 |

|---|---|

| もっと早く気づいていれば | ずっと見てたから、変化に気づけた |

| もっとそばにいればよかった | そばにいたいと思ってた=愛そのもの |

| なにもできなかった | そばにいることで十分“できてた” |

“何かすること”より、“どう思って過ごしたか”の方が猫には伝わるけんね。

🐾 最後に「誇っていい自分」として今日を生きるために

あの子の命の最後に、あなたがそばにいた。 それがなによりも強くて、なによりもやさしい行動やけんね。

以下のような言葉を、ぜひ“自分自身”にかけてみて👇

- 「気づけなかったけど、ちゃんと愛してた」

- 「見送れてよかった。あの子の顔を見れてよかった」

- 「今日もちゃんと覚えてる。だから大丈夫」

“気づけなかった”より、“そばにいた”ことを、どうか誇ってほしかと。

それが、あなたのやさしさの証なんやけんね。

「今できること」に意識を向ける

🐾 まず「未来じゃなく“いま”に目を向ける」ことから

気持ちが沈んでるときって、これからどうしたらいいかわからんことも多いとよ。

でも、未来を無理に見ようとするより、今日できる“小さな行動”に目を向けるほうが心が軽くなると。

以下のような「いま、できること」から始めてみて👇

| できること | 意味・効果 |

|---|---|

| 写真や花を飾る | その子の“居場所”を残すことで心が落ち着く |

| 好きだったフードを供える | 「ありがとう」を形にすることで気持ちを伝えられる |

| 手紙を書く | 伝えられなかった思いを“言葉”にして整理できる |

🐾 次に「手を動かす」ことが心の動きにもつながる

落ち込んで何も手につかない…そんなときこそ、気持ちを動かそうとせず“手”を動かしてみるんよ。

たとえば👇

- 写真を印刷して飾る

- 名前入りのメモリアルグッズを作る

- 日記に“あの子のこと”を書き出してみる

手を動かすことで、心がゆっくり追いついてくるってこと、ほんとによくあるけんね。

🐾 最後に「その行動に意味がある」と自分に言ってあげて

「こんなことで気持ちが晴れるわけない」って思うかもしれんけど、 今できることに目を向けてる時点で、あなたはもう一歩前に進んでるとよ。

以下のような“心のかけ声”を、自分自身にかけてあげてみて👇

- これは“あの子との時間”を大切にする行動なんだ

- 手を動かせる今日は、それだけでえらい

- この子がいてくれたから、私はいま前を向こうとしてる

“いまの自分にできること”は、過去の後悔を優しく上書きしてくれるけんね。

大丈夫。あなたの手で始めた行動は、全部あの子への“ありがとう”になるけん。

過去より“時間を重ねた事実”が大事

🐾 まず「足りなかったこと」より「続けてきたこと」を見てみよう

最期を迎えたあと、「もっとこうすればよかった」って思うことは山ほど出てくるとよ。

でもそれより大事なのは、あなたとその子が一緒に過ごしてきた“日々の積み重ね”なんよ。

まずは「できなかったこと」じゃなくて、“してきたこと”を見つめてみて👇

| あなたがしてきたこと | 猫にとっての意味 |

|---|---|

| 毎日名前を呼び続けた | 安心できる「居場所」があった |

| 眠る前に撫でていた | 愛情が肌で伝わっていた |

| 一緒に過ごす時間を当たり前にしていた | “普通の日々”こそが一番の幸せ |

🐾 次に「思い出の中の自分」にもやさしくなろう

記憶の中には、「うまくできなかった自分」もおるかもしれん。

でもそれと同時に、あの子のためにたくさん頑張ってきた自分もちゃんとおるんよ。

以下のような出来事があれば、それだけで“かけがえのない時間”ばい👇

- 体調が悪いとき、心配して眠れなかった日

- 寒い日は膝の上でずっと一緒に過ごしたこと

- 写真を撮って「今日もかわいいね」って話しかけたこと

思い出すたびに涙が出るなら、それだけ“愛してた証”やけんね。

🐾 最後に「そばにいた時間が命をあたためていた」って信じてよか

たとえ見送る最期に立ち会えなかったとしても、 あなたと重ねてきた毎日の中で、その子は何度も幸せを感じとったはずたい。

だからこそ、自分にこう言ってあげて👇

- 「あの子と過ごした時間、全部が愛情だった」

- 「あの子は“私のそばで生きた”って思ってくれてる」

- 「私はずっと見守っていた。それで十分」

“できたかどうか”じゃなく、“そばにいた時間”が猫にとっての全てやけんね。

あなたがそばにいた時間全部が、その子の命をあたためていた証たい。

⑥ まとめ表

最期のサイン・準備・向き合い方までを、見落とし防止のためのチェックリストとしてまとめたとよ。 「今うちの子はどの段階におるかな?」と照らし合わせながら使ってみてね👇

| 場面 | 主なサイン・変化 | 飼い主にできること |

|---|---|---|

| ① 初期の違和感 | 食べる量が減った/隠れる時間が増えた | 記録をつける/病院に相談して早期ケア |

| ② 明らかな体調変化 | 水を飲まない/動かない/鳴き方が変わる | 静かな環境づくり/点滴・緩和ケアの検討 |

| ③ 最期が近い可能性 | 呼吸の変化/反応がない/トイレが止まる | 病院と連携/「そばにいる時間」を最優先に |

| ④ 見送ったあと | 後悔/喪失感/何も手につかない | “今できること”に意識を向けて手を動かす |

「気づく」「そばにいる」「手を動かす」── それだけで、あなたはすでに立派な家族やけんね。

▶︎参考記事:高齢猫(老猫)最期のサインはしっかりとみとってあげるために(Sippo)

[…] 🔗 参考記事:老猫の死期が近いときの3つの行動とは? […]