- 目次 -

- 1 ① 老猫との別れが訪れたら、まずどうする?

- 2 ② お見送りの流れと火葬の選び方

- 3 ③ 火葬後に必要なことと気をつけること

- 4 ④ 飼い猫が教えてくれる“命との向き合い方”

- 5 ⑤ よくある質問(Q&A形式)

- 6 ⑥ まとめ表

① 老猫との別れが訪れたら、まずどうする?

気持ちが追いつかないときの心の置き場

🐾 まず「気持ちが止まる」のは自然なこと

どんなに覚悟しとっても、いざそのときが訪れると心がついてこんことってあるとよ。

「ちゃんと送ってあげんと」と思っても、 涙が止まらん/動けん/何をしていいかわからん──それは当然の反応なんよ。

だからこそ、まずは“行動”よりも“心”を落ち着かせる時間を持ってほしいと。

🐾 次に「やってあげたいこと」はシンプルでいい

最初は、ただそばに座って「ありがとう」と声をかけるだけでも十分なんよ。

手をそっと添えて、眠るような表情を見守る。 それだけでも、猫にとっても飼い主にとっても、やさしい時間になるけんね。

以下のような過ごし方をしてみて👇

| できること | 意味・気持ちの効果 |

|---|---|

| 深呼吸して隣に座る | 動けなくても「そばにいる」が伝わる |

| 「ありがとう」「大好き」を声に出す | 気持ちの整理と後悔を減らすきっかけに |

| 目を閉じて手を当てるだけ | それだけで“あなたの存在”は届く |

🐾 最後に「動く前に、止まる」勇気を持とう

火葬のこと、連絡のこと、手続きのこと…… 考え出すと不安と焦りでいっぱいになると思うと。

でもまずは、止まっていい。泣いていい。ぼーっとしていい。

心が追いついてから、少しずつ動き出す── それが“後悔しないお別れ”の第一歩になるけんね。

火葬や手続きは“すぐ”でなくて大丈夫

🐾 まず「すぐに火葬しなきゃ」は思い込みでもある

猫が旅立ったあと、「すぐに火葬せんといかん」「手続きに追われる」と焦る人は本当に多いと。

でも実際は、亡くなったその日〜翌日で十分対応可能やけん安心してよか。

特に24時間対応の葬儀業者も増えとるけん、焦らず気持ちの整理とお別れの時間を優先してほしいと。

🐾 次に「一緒に過ごす時間」がどれだけ大事か思い出して

別れの瞬間って、記憶にずっと残るもんなんよ。 だからこそ、バタバタ慌てて送り出すよりも「静かに見守る時間」を取ることが大切たい。

こんなふうに過ごすのがおすすめ👇

| 行動 | 気持ちへの効果 |

|---|---|

| 毛並みを整えてあげる | 「ありがとう」の気持ちを形にできる |

| 好きだったおやつをそばに置く | 「最後にこれも食べてね」というやさしい送り出し |

| 一緒に過ごした写真を並べる | 思い出を整理する時間が、自分の心も支えてくれる |

「お別れの時間」は焦って終わらせるものじゃなくて、ゆっくり味わってもいい時間なんよ。

🐾 最後に「火葬の手配はいつすればいいの?」

基本的には亡くなってから半日〜1日以内に葬儀社へ連絡すればOKやけん、 まずは落ち着いて、気持ちと向き合う時間を取ってからで十分間に合うと。

参考までに、こんな流れで進めるとスムーズばい👇

- 【当日】午前:安置・保冷準備

- 【当日】午後:葬儀社へ連絡・予約

- 【翌日】午前 or 午後:火葬・見送り

どの時間も「この子のためにある」と思って過ごすと、後悔の少ないお別れになるけんね。

🔗 参考記事:老猫の死期が近いときの3つの行動とは?

体の安置と保冷方法(準備するもの)

🐾 まずはやさしく整えてあげよう

火葬の前にできることは、体をきれいに整えてやさしく見送る準備やけんね。

清潔なタオルや毛布の上に寝かせて、 目や口、体のまわりをやさしく拭いて整えてあげて。

「見送るための準備」=「気持ちを整理する時間」にもなるけん、 できるだけゆっくり丁寧に触れてあげてね。

🐾 次に保冷をして体を守ってあげよう

体の変化は時間とともに進んでいくけん、保冷はとても大事なんよ。

保冷剤やドライアイスをタオルでくるみ、 お腹・首元・おしりの下にそっと置くのが基本たい。

冷たい空気は下にたまるけん、体の下側をしっかり冷やすのがポイントばい。

| 準備するもの | 用途・ポイント |

|---|---|

| タオル/毛布 | 体の下に敷く/体を包む(やさしい肌触りのものを) |

| 保冷剤 or ドライアイス | 腐敗の進行を抑える(直当てせずタオルで包む) |

| 箱・バスケット | 安置場所にする(通気性・安定性があるもの) |

🐾 最後に「送り出しの空間」を整えてあげよう

整えた体のそばには、花や好きだったフード・おやつ・お手紙などを置いてあげるといいとよ。

お気に入りだったおもちゃ、愛用の毛布、家族写真── 「この子が安心して旅立てる空間」にしてあげることが大事たい。

送り出す準備は“別れの作業”じゃなくて、“ありがとうの時間”やけんね。

② お見送りの流れと火葬の選び方

動物の火葬ってどうやるの?種類と違い

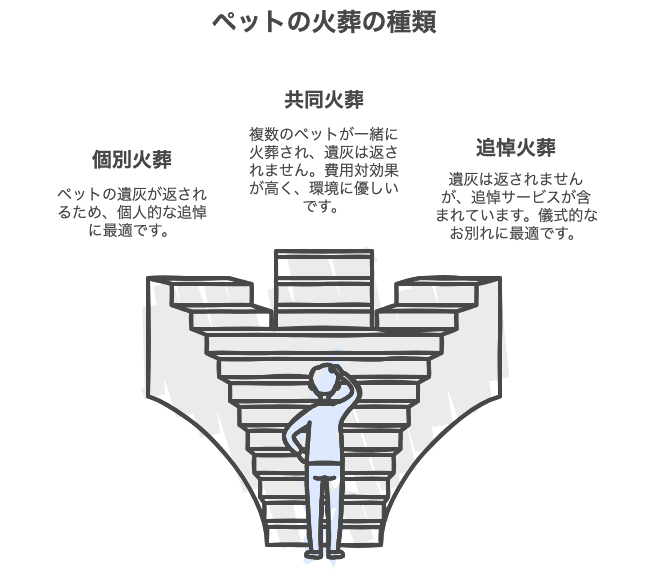

🐾 まず知っておきたい火葬の選択肢

今ではほとんどの家庭が「ペット火葬」という形でお見送りをしとるとよ。

でもひとことで「火葬」と言っても、送り方には種類があるけん、 自分や家族の気持ちに合った方法を選ぶことが大事たい。

以下の表でそれぞれの火葬プランの違いを整理しとるけん、比べてみて👇

| 火葬の種類 | 内容・特徴 |

|---|---|

| 合同火葬 | 他のペットと一緒に火葬。返骨なし。費用は安め。 |

| 個別一任火葬 | 個別で火葬されるが、立ち会いなし。遺骨は返骨される。 |

| 個別立ち会い火葬 | 立ち会い可。拾骨や返骨も可能。最も丁寧なお別れができる。 |

🐾 次に「どう選ぶか」の基準を考えてみよう

どの火葬方法が正解、というものはないと。 大切なのは、「自分が納得できるか」「その子に合っているか」を軸に考えることたい。

以下のような選び方を参考にしてみて👇

- 費用を抑えつつ、気持ちも整理したい → 合同火葬

- 返骨して手元で供養したい → 個別一任火葬

- 最期まで見届けてあげたい → 個別立ち会い火葬

家族や自分の気持ちに無理がない方法を選ぶことが、後悔の少ないお別れになるとよ。

🐾 最後に「気持ちの整理」に役立つポイント

火葬の選択は、気持ちの整理にもつながる大切なプロセスなんよ。

たとえば、「きちんと見送れた」と思える時間があれば、 悲しみの中でも“区切り”を感じることができるけんね。

見送る形に正解はなくても、「あなたの気持ちに合った送り方」は必ずあるけん、焦らず選んでよかよ。

合同・個別・立ち会いの違いと費用目安

🐾 まずは費用の目安を押さえておこう

火葬を選ぶとき、だいたいどれくらいかかるのかを知っとくと準備しやすいとよ。

費用はペットの体重・地域・火葬プランによっても変わるばってん、 以下の金額はあくまで目安として参考にしてね👇

| 火葬プラン | 費用の目安 | ポイント |

|---|---|---|

| 合同火葬 | 7,000円〜15,000円 | 返骨なし/お骨は他の子と一緒に合祀 |

| 個別一任火葬 | 15,000円〜25,000円 | 返骨あり/立ち会いはなし |

| 個別立ち会い火葬 | 25,000円〜40,000円 | 立ち会い・拾骨が可能/丁寧な見送り |

🐾 次に「費用の差=どこが違うのか」を理解しよう

費用が高くなるほど、できること・時間の使い方・お別れの形が増えていく仕組みなんよ。

それぞれの特徴をざっくりまとめるとこうなるばい👇

- 合同火葬:とにかく費用を抑えたい/気持ちの整理がついている方向け

- 個別一任火葬:返骨して自宅で供養したいけど立ち会いまでは…という方

- 個別立ち会い火葬:最後まで見届けたい/家族全員で送り出したい場合に◎

どのプランにも「よさ」と「向き不向き」があるけん、 後悔のないように自分たちに合った選び方をしてほしいと。

🐾 最後に「移動火葬」という選択肢もある

最近では、専用の火葬車が自宅まで来てくれる“訪問火葬”も人気やけんね。

こんな方におすすめばい👇

- ペットを外に出したくない

- 足が悪くて外出が難しい

- 静かに家族だけで送り出したい

地域によって対応エリアが限られとる場合もあるけん、 事前に検索 or 問い合わせをして確認してみてね。

「いちばん納得できる形」を選ぶことが、何よりの供養になるとよ。

葬儀社を探すときのチェックポイント

🐾 まず「信頼できるか」が一番の基準になる

火葬をお願いする葬儀社は、価格よりも“信頼感”を優先するのが一番たい。

こちらの気持ちに寄り添ってくれる業者を選べば、 お別れの時間が安心して過ごせるけんね。

以下のチェックリストを参考にして👇

| 確認項目 | 内容・チェックポイント |

|---|---|

| 公式サイトの有無 | 料金や火葬の流れが明確に掲載されている |

| 口コミ・評価 | GoogleやSNSで評判が安定しているか確認 |

| 問い合わせ対応 | 電話やLINEでの応対が丁寧で強引さがない |

| 火葬プラン説明 | 合同/個別/立ち会いの違いをわかりやすく説明してくれる |

🐾 次に「強引な勧誘がないか」を要チェック

どんなに費用が安くても、強引なオプション押しや勧誘があるところはNGばい。

以下のような対応をしてくれるところなら安心やけんね👇

- こちらの希望や気持ちを優先してくれる

- 「急がなくて大丈夫ですよ」と言ってくれる

- 説明が明確で質問に丁寧に答えてくれる

葬儀社は“命を預ける場所”やけん、誠実な応対かどうかを最優先にして選んでよかと。

🐾 最後に「できれば事前に調べておくと安心」

突然の別れは、気持ちも時間も余裕がなくなることが多いけん、 生前のうちに1〜2社だけでも候補を決めとくと安心材料になるとよ。

以下のように整理してメモしておくと、いざというときに役立つけん👇

- 候補の葬儀社名/電話番号/営業時間

- 火葬プランと費用の目安

- 出張エリアや立ち会い可否

「いつか来るとき」の備えは、命を大事にする準備でもあるけんね。

③ 火葬後に必要なことと気をつけること

遺骨の扱い方(返骨/納骨/自宅供養)

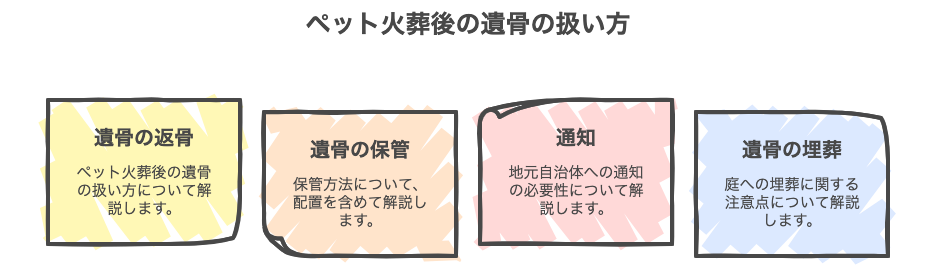

🐾 まず「法律上の決まりはない」って知っとこう

火葬が終わったあと、遺骨をどうするかは自由に決めてよかとよ。

ペットの遺骨には法律的な拘束がないけん、返骨・納骨・自宅供養・散骨など、 飼い主の希望に合わせた供養が選べるばい。

無理してすぐに決める必要はなかけん、気持ちが落ち着いてから考えても遅くないとよ。

🐾 次に「主な供養方法と特徴」を見比べてみよう

代表的な供養方法と、それぞれの特徴を整理した表がこちら👇

| 供養方法 | 特徴・選び方 |

|---|---|

| 返骨して自宅供養 | 骨壷を自宅に安置。仏壇やお花と一緒に手を合わせられる。最も身近な形の供養。 |

| 納骨堂やペット霊園に預ける | 霊園で合同供養 or 個別納骨が可能。定期的にお参りしたい方におすすめ。 |

| 自然に還す(散骨など) | 粉骨処理後、海や山へ撒く。自然志向・形に残さない見送りを望む方向け。 |

🐾 最後に「自分の気持ちと向き合って選ぼう」

どの方法にもメリット・デメリットはあるけど、 大事なのは“自分の心が納得できる形”を選ぶことやけんね。

たとえば👇

- 最初は自宅供養で気持ちを整えてから納骨へ

- 家族と相談しながら供養方法を変えていく

- 数年後に散骨するために一時保管する

選び方に「正解」はないけど、「あなたにとっての納得」は必ずあるけん、焦らんでよかよ。

自治体への届け出が必要なケース

🐾 まず基本的には「届け出不要」やけん安心して

ペットが亡くなったとき、基本的には役所への届け出は不要やけん、 焦って市役所や保健所に連絡せんでも大丈夫ばい。

ただし、例外として届け出が必要なケースもあるけん、念のため確認しておこうね。

🐾 次に「届け出が必要な場合」を整理しよう

以下のケースでは、自治体への対応が求められることがあると👇

| ケース | 届け出先・対応内容 |

|---|---|

| 登録済みの犬 | 市区町村の窓口へ死亡届を提出 (狂犬病予防法の対象) |

| 畜産動物・大型動物 | 所管の保健所や自治体へ報告義務がある場合も |

| 猫(飼い猫含む) | 届け出義務なし ※ただし自治体独自ルールがある場合も |

猫の場合は基本的に届け出不要やけど、犬は登録制やけん忘れずに手続きしておこうね。

🐾 最後に「念のため自治体HPで確認」がおすすめ

届け出が必要かどうか、細かいルールは自治体ごとに違うこともあるけん、 お住まいの市区町村のホームページで確認しておくのが安心たい。

とくに👇

- 多頭飼育の家庭

- 登録済みの犬を飼っていた場合

- 火葬や土葬のルールを知りたいとき

「確認しておく」だけでも後悔のない見送りになるけん、念のため見ておくとよかよ。

自宅の庭に埋めるのは法律的にOK?

🐾 まず「埋めていい場所・条件」があるって知っててほしい

「ずっとそばにおってほしい」「お庭で眠らせてあげたい」── その気持ちはとっても自然で、素敵な願いやけん否定する必要はなかとよ。

ただし、自宅に埋葬するにはいくつか守らなきゃいけん条件があるけん、事前にチェックして👇

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 埋葬場所 | 必ず自宅の敷地内限定(借地・共有地・公園などはNG) |

| 深さ | 70cm以上掘ること(動物の掘り返しや腐敗防止のため) |

| 土壌・環境 | 水はけが悪い場所/公共水路の近くは避ける |

🐾 次に「注意したいポイント」を押さえておこう

自宅に埋めるときは、気持ちだけじゃなく衛生や近隣への配慮も必要になると。

こんなことに気をつけて👇

- 雨が多い季節を避けて埋葬する

- お花やお気に入りのタオルを添えてあげる

- 野生動物や昆虫が入り込まないよう工夫する

ご近所トラブルにならないよう、音・臭い・位置にも配慮してあげてね。

🐾 最後に「埋葬できないケース」もあるけん注意

たとえば👇

- 賃貸住宅/集合住宅/マンションの敷地

- 共有の庭・駐車場・ベランダなど

この場合は土葬NGやけん、火葬+納骨 or 自宅供養を検討した方が安心たい。

「この子らしい見送り」をしながら、地域や環境にもやさしい形にしてあげようね。

④ 飼い猫が教えてくれる“命との向き合い方”

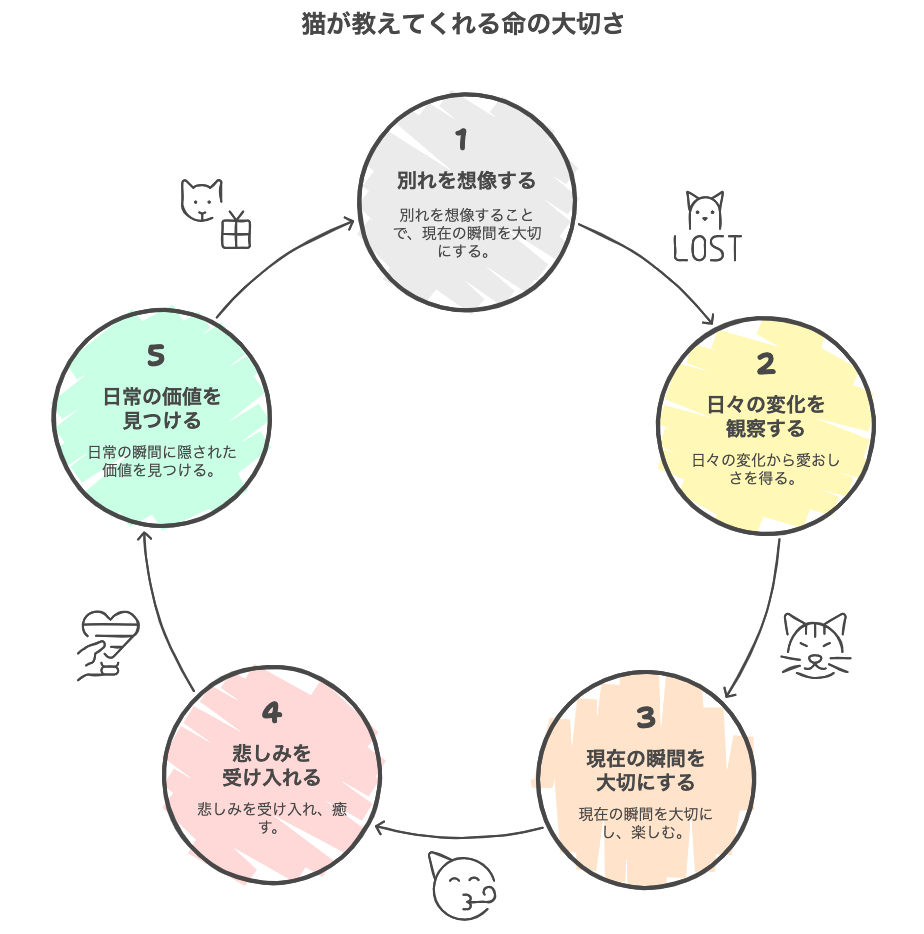

「別れを考えること」は“今”を大切にすること

🐾 まず「別れを想像する」ことは悪いことやなか

老猫と暮らしていると、ふとしたときに 「この子と過ごせる時間、あとどれくらいやろうか」って考える瞬間があるとよね。

だけどそれは、悲しい妄想じゃなくて“愛情のかたち”なんよ。

「今ここにいる命を、もっと大切にしよう」と思える。 それだけでも、その想像には意味があるけんね。

🐾 次に「気づく変化=愛おしさの積み重ね」

うちのちびも、年齢とともに動きがゆっくりになったり、日中の睡眠が長くなったりしとると。

でもそれが、「心配」だけじゃなく“今日もちびらしいね”って思える愛おしさになっとるんよ。

たとえば👇

| 変化の内容 | それをどう感じたか |

|---|---|

| 昼間の眠りが深くなった | 静かな寝息を聴くだけで安心するようになった |

| 撫でるときの反応が穏やかに | 昔より“やさしく生きてる”って感じられる |

| 呼んだときの返事が少しゆっくり | でもその「にゃあ」がものすごく嬉しくなる |

“変化”を受け入れることは、“愛し方を更新する”ことでもあるけんね。

🐾 最後に「今、ここにある命」と丁寧に向き合おう

だからこそ、いつか来る別れのことを少し想像するだけで、 今という時間の輝きが増すこともあると。

「今日はちびがごはん食べた」 「ちびがいつもの窓辺で寝とる」 そのすべてが“今しかない日々”やけんね。

「別れ」を考えることは、「いまの命」をまっすぐ見ること。 その目線さえあれば、きっと後悔の少ない日々になるけんね。

悲しみの受け止め方は人それぞれでいい

🐾 まず「悲しみ=弱さ」じゃなく「愛情の証」やけんね

別れのことを考えると、胸がぎゅっと苦しくなる。 涙がこぼれてしまって、手が止まる日もあると。

でもその感情は「それだけ大切にしてきた証」やけん、無理に我慢せんでいいとよ。

泣きたいときは、ちゃんと泣いていい。 涙を流すことで、少しずつ心がほぐれていくけんね。

🐾 次に「比べず、自分のペースで」向き合っていこう

誰かのように前向きでいなきゃ、強くなきゃと思いすぎると、逆にしんどくなると。

悲しみの受け止め方には正解もゴールもないけん、 自分が落ち着けるペースで向き合っていけば十分たい。

以下のように自分に合った過ごし方を選ぶのがおすすめ👇

| 気持ちとの向き合い方 | こんな人におすすめ |

|---|---|

| 手紙を書く/思い出を言葉にする | 気持ちを整理したい/言葉にしたい人 |

| 写真や動画を静かに眺める | 言葉にならない想いを感じたい人 |

| しばらく何もしない時間をつくる | まずは何も考えず心を休めたい人 |

🐾 最後に「悲しみの深さ=愛の深さ」やけんね

深く悲しむってことは、それだけ深く愛していたって証拠やけんね。

「悲しむ自分」を責めずに、そのまま抱きしめてあげてほしいと。

いつか少しだけ楽になったとき、「あの子がいたから、今の自分がいる」って思える日が来るけんね。

今そばにいる命を、今日も大切に

🐾 まず「あたりまえの毎日」が奇跡の連続ってこと

ちびは今日も、いつもの時間に起きて、 のび〜っと背中を反らせて、 ごはんちょうだい!ってまっすぐこっちを見てくると。

そしてそのあと、陽だまりの中でくるんと丸まって眠っとる。

その光景がずっと続くわけじゃないって、 ふと頭をよぎるだけで、「今日のちび」がいっそう愛おしくなるんよ。

🐾 次に「日々のしぐさ」が宝物に変わる瞬間

猫と暮らす中で、何気ない行動がどれだけ貴重な記憶になるか、あとから気づく人は多いと。

だからこそ、いま一緒にいる命を大切にするには、 “何をしてくれたか”じゃなく、“どうそばにいてくれたか”を覚えておくことが大事なんよ。

| いつもの行動 | その記憶が残す意味 |

|---|---|

| ごはんを催促する声 | 「元気な証」であり、愛おしい日課 |

| 日なたで寝る姿 | 安心している今の“居場所”を象徴する |

| 夜中に足元にくる | 「ここにおるよ」って伝えてくれるサイン |

🐾 最後に「いま、できること」を大事にしていこう

最期を恐れるよりも、今そばにいる命にありがとうを届ける方がずっと大切たい。

たとえば👇

- 毎日「おはよう」「大好き」を声に出す

- すぐ横に座って、何もせず“存在”を分け合う

- 寝顔を眺めながら「今日も一緒でうれしい」と心の中でつぶやく

「今ここにある命」と、今日も一緒に生きとる── その尊さに気づいたら、それだけでもう十分すごいことやけんね。

🔗 参考記事:老猫が最期を知らせるサインとは?

⑤ よくある質問(Q&A形式)

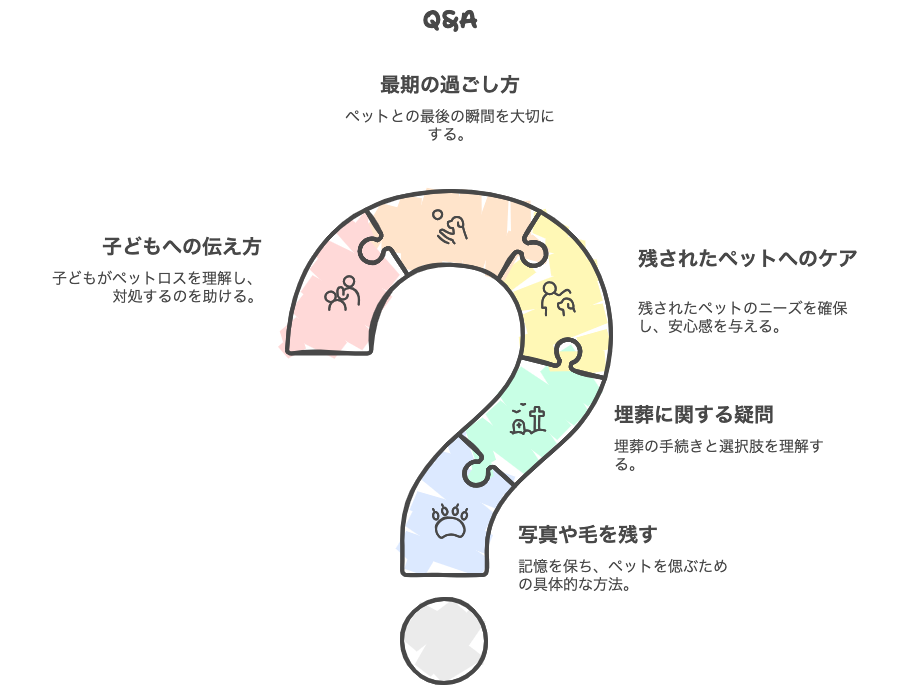

Q1. 写真や毛を残すのって変じゃないですか?

🐾 まず「まったく変じゃない」と断言できるよ

写真や毛、首輪などを残すことはぜんぜんおかしくなかとよ。

それは「その子が確かにここにいた証」やけん、 むしろ大事に手元に置いておくことで、心の整理をゆっくり進めていける人も多かと。

特に触れたり眺めたりできる“実感のある思い出”は、 ふとした瞬間に心を支えてくれる存在になるけんね。

🐾 次に「残していいもの・残した人の声」を見てみよう

実際に、以下のようなものを残している人が多いばい👇

| 残したもの | 理由・エピソード |

|---|---|

| 写真(スマホ・プリント) | 「毎日見返して、話しかけるのが日課です」 |

| 毛・ヒゲ・首輪 | 「ちいさな袋に入れて、仏壇に置いてます」 |

| 足あと・肉球スタンプ | 「家族みんなの宝物として飾ってます」 |

「自分が落ち着くなら、それが正解」やけん、 気にせず手元に置いてよかよ。

🐾 最後に「形として残す選択肢」もいろいろあるとよ

最近ではペット専用のメモリアルグッズも増えとって、 想いを形にする方法もたくさんあると。

たとえば👇

- 毛を加工したキーホルダーやレジンアクセサリー

- 遺骨カプセル(カバンに付けられるタイプも)

- メモリアルフォトブックやメッセージカード

「そばにあると落ち着く」って気持ちこそ、いちばんの供養になるけん、 自分の気持ちを優先して選んでいいとよ。

Q2. 火葬せず庭に埋めてもいいですか?

🐾 まず「自宅の庭での土葬は法律違反ではない」けん安心して

日本では、ペットの遺体を自宅に埋葬すること自体は違法ではなかとよ。

だけど、どこでも自由に埋めていいってわけではなくて、 地域環境や衛生面・近隣への配慮はしっかり考えておかんといかんばい。

特に集合住宅やマンションの敷地内は基本NGやけん注意してね。

🐾 次に「埋葬前に守るべきルール」を整理しとこう

以下のようなポイントは最低限守ってほしい条件たい👇

| 条件 | 理由・ポイント |

|---|---|

| 自宅の私有地であること | 借地・共有地・公園などは埋葬禁止 |

| 深さは70cm以上 | 野生動物による掘り返しや腐敗リスクを防ぐ |

| 水路・道路・隣地から離す | 水質汚染や近隣トラブルを避ける |

「うちの庭だからOK」じゃなく、「ちゃんと配慮できる環境か」を基準にしてほしいと。

🐾 最後に「無理そうなときの選択肢」も知っておこう

もし埋葬が難しい環境なら、無理せず火葬や納骨堂での供養を選んで大丈夫ばい。

たとえば👇

- 出張火葬(移動火葬車)で自宅前で火葬できるサービス

- 自宅供養セット(骨壷+仏具+台座)で手元供養

- ペット霊園や納骨堂に預ける選択肢

「そばにいたい」気持ちはかたちを選ばなくてよかけん、 自分とその子にとって一番穏やかな方法を探してよかとよ。

Q3. 他の猫が寂しがるとき、どうしたらいい?

🐾 まず「残された猫も喪失を感じている」って知っとこう

多頭飼いをしていると、旅立った子の不在を他の猫もちゃんと感じとるとよ。

寂しさや変化に戸惑っているのは飼い主だけやなくて、 一緒に過ごしてきた仲間にも影響はあるんよ。

だからこそ、「大丈夫だよ」「ここにおるけんね」って、声をかけてあげることが まず最初にできるケアたい。

🐾 次に「よく見られる行動変化」を把握しておこう

喪失後に見られやすい行動変化はこんな感じ👇

| 変化の様子 | 見られる行動 |

|---|---|

| 場所に関する変化 | 一緒にいた部屋に行かなくなる/お気に入りの場所に近寄らなくなる |

| 感情の揺れ | 急に甘えてくる/鳴き声が増える/落ち着かない様子を見せる |

| 静かになる傾向 | 一人で過ごす/寝てばかりになる/食欲が落ちる |

どの反応も“普通”のことやけん、焦って無理に元気づけんでもよかと。

🐾 最後に「新しい日常」を一緒に作っていこう

残された猫との暮らしも、これからゆっくりと“新しい時間”に変わっていくけんね。

たとえば👇

- 声をかける回数を少し増やす

- ごはんの時間や遊びを意識して日課に戻していく

- 旅立った子の名前を自然に話題に出す

大事なのは「いなかったことにする」ことやなく、「一緒にいた日々もちゃんと残してあげること」たい。

少しずつ、残された猫の気持ちにも“納得”が育っていくけん、 その歩みに寄り添っていこうね。

Q4. 「最期にしてあげられること」って何かありますか?

🐾 まず「何をしてあげたか」より「そばにいたか」が大事

最期の時間にできることは、たくさんのことじゃなくていいとよ。

大きな声をかける必要も、無理に抱き上げる必要もなか。

ただ「ここにおるけんね」って気持ちで隣にいてあげる── それが、猫にとっていちばん安心できるサポートになるんよ。

🐾 次に「できること・してあげられること」を整理してみよう

実際に、多くの人がこういうことをしてあげとるばい👇

| できること | ポイント・意味 |

|---|---|

| やさしく撫でる | 背中・頭など、普段から好んでいた場所を静かに撫でて安心を届ける |

| 声をかける | 「大好きよ」「ありがとう」と言葉で気持ちを伝える |

| 静かにそばにいる | 音を立てず、ただ同じ空間を共有するだけでも◎ |

「何もしなかった」ように見えても、それは“安心をくれた”という最高の行動やけんね。

🐾 最後に「やってよかったと思える時間」にしていこう

最期の瞬間って、後になればなるほど「あれでよかったんかな」って不安になることもあると。

でもね、そのときにそばにいたってこと、それだけで猫はきっと満たされとるけん。

撫でた手も、かけた言葉も、何もしなかった沈黙さえも── 全部がその子にとっての“安心の記憶”として残っとると、姉貴は信じとるばい。

Q5. 子どもにどう伝えたらいいですか?

🐾 まず「無理に隠さず、やさしく伝える」ことが大切

子どもにペットの死を伝えるのって、ほんとに悩むとこやけど、 「いないことにする」より、「いたことをちゃんと伝える」ほうが大事なんよ。

「天国に行ったよ」「見守ってくれとるよ」みたいに、 年齢や性格に合わせてやさしい言葉で話すだけで十分たい。

「悲しいね」「寂しいね」って一緒に言葉にすることで、 子どもも「気持ちを出していいんだ」って安心できるけんね。

🐾 次に「子ども自身が“関われる供養”を取り入れてみよう」

以下のような方法は、子どもが“お別れ”を受け止めやすくするサポートになるばい👇

| 供養の方法 | 子どもにとっての意味 |

|---|---|

| 写真を飾る/話しかける | 「まだそばにいる」安心感を持てる |

| お花やおやつを供える | “してあげたい気持ち”を形にできる |

| 手紙を書く/絵を描く | 気持ちを自分のペースで整理できる |

子どもなりの表現を受け止めてあげることが、心のケアに一番つながるとよ。

🐾 最後に「親が“泣くこと”を見せてもいい」と思っていい

大人が泣いていると、「見せちゃいけないかも」って思うかもしれんけど、 実はそれが、子どもにとって大きな安心材料になるんよ。

「悲しい=だめなこと」じゃなく、「悲しい=愛していた証拠」って伝わるけんね。

「一緒に泣いた時間」が、子どもにとって一生残る“命の学び”になるけん、 無理に笑わず、正直な気持ちで寄り添っていってよかよ。

⑥ まとめ表

| ステップ | やること・考えること | 大切にしたい気持ち |

|---|---|---|

| ① 別れが訪れたとき | 気持ちを落ち着かせ、すぐ火葬に出さず時間を過ごす/体の安置・保冷 | 急がなくていい/心の整理を優先してよか |

| ② 火葬の選択と準備 | 合同・個別・立ち会い火葬など希望に合った見送り方法を選ぶ | 自分の気持ちに合ったかたちを選んでよか |

| ③ 遺骨・埋葬・手続き | 遺骨の扱い方/自治体への届け出/土葬する場合の注意点 | 「そばにいたい」気持ちを大切にしながらルールにも配慮 |

| ④ 心の受け止め方 | 悲しみとの向き合い方/今そばにいる命を大切にすること | 悲しみ=愛情の証/ちびの今を味わう大切さ |

| ⑤ よくある質問と悩み | 写真や毛を残す/庭への埋葬/残された猫のケア | 選択に正解はない/自分と家族の納得を優先していい |

「お別れの準備」や「最期を考えること」って、できれば避けたいことかもしれん。

でも本当は、それって今一緒にいる命を見つめるための、優しい想像力なんよ。

だからこそ、このまとめが少しでも

「いざというとき慌てなくてすむ安心」や、

「今のこの子と向き合うきっかけ」になってくれたら嬉しかと。

火葬か埋葬か、遺骨を残すか、写真を飾るか—— どれも全部、「愛していた」からこその選択肢やけんね。

正解も不正解もない。 比べなくていい。 その子とあなたにとって、いちばんやさしいかたちを選んでいい。

“さよなら”の時間も、“ありがとう”で包んであげられますように。

▶︎参考記事:猫が死んだらすることは?亡くなってから供養までの流れを解説(お役立ちコラム)