- 目次 -

- 1 ① 猫がこたつで丸くなる本当の理由

- 2 ② 猫が“こたつから出てこない”のは異常?

- 3 ③ 猫がこたつを“安全地帯”と感じる理由

- 4 ④ こたつで気をつけたい“落とし穴”ポイント

- 5 ⑤ 冬こそ“こたつ×猫”を安全に楽しむコツ

- 6 ⑥まとめ表

① 猫がこたつで丸くなる本当の理由

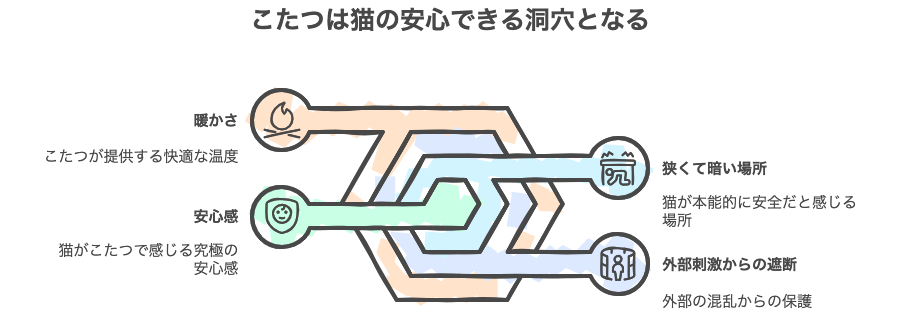

こたつは“安心できる洞穴”みたいな存在

🐾 猫は「狭くて暗い場所=安全」と感じる生き物

まず前提として、猫は狭くて薄暗い場所を本能的に好む動物たい。 その理由は、「敵に見つかりにくく、落ち着ける場所=安全」やけんね。

つまり、視界が遮られて外からも見えにくいような場所が、 猫にとっての最重要な“安全基地”なんよ。

🐾 こたつの構造が“安心の条件”をすべて満たす

そこで登場するのが、まさに冬のこたつ。 これは猫にとって理想的な避難所になりうる構造を持っとると。

| こたつの特徴 | 猫にとってのメリット |

|---|---|

| 四方が囲まれている | 敵の侵入を防ぎ、視界を遮断できる |

| 中が薄暗い | 余計な刺激がなく、落ち着いて過ごせる |

| 適度に温かい | 冬でも寒さに震えず快適 |

| 人の気配は感じられる | 完全な孤独ではない安心感 |

🐾 ちびにとっても「誰にも邪魔されない場所」

うちのちびも、冬になると必ずこたつの中に潜り込むんよ。 中でもお気に入りは、奥の角に置いたクッションの上。

人の気配は感じるけど、手出しはされん。 その“誰にも邪魔されん距離感”が絶妙に心地よいっちゃね。

- 完全にこもりきりではない

- でも安心してリラックスできる

- こたつの中の温度が常に一定

こたつ=“ちび専用の洞穴”。 それが冬の定位置になっとるとよ。

寒さをしのぐだけなら他の場所でもいい

🐾 毛布やヒーターじゃ“何かが足りん”

一見すると、猫が暖を取るだけなら他の方法でも十分そうに思えるっちゃね。 例えば、フカフカの毛布の上とか、ヒーターの前に陣取る姿とか。

でも実際には、それだけでは猫の「本質的な安心感」までは満たされんと。

ちびも一時期、ソファの上で毛布にくるまるのが好きやったけど、 人が動いたり冷気が流れたりすると、すぐに場所を移動してしまうことが多かったんよ。

🐾 猫は“外部の刺激”にすごく敏感な生き物

つまり猫は、「暖かいだけ」ではくつろげん。 大事なのは暖かさとセットになった“安心できる環境”なんよ。

たとえば、次のような外部刺激は避けたがる:

- 視界が開けていて、警戒を強いられる空間

- 風や人の動きなど、常に変化のある場所

- 音や匂いが直接届きやすい開放的な場所

これらを考慮すると、こたつの中は“安全な温室”みたいな存在なんよね。

🐾 “暖かさ+安心感”を同時にくれるのがこたつ

他の暖房器具との決定的な違いを、以下の表にまとめてみたばい。

| 暖房手段 | 暖かさ | 安心感 | 猫の滞在時間(ちびの場合) |

|---|---|---|---|

| 毛布の上 | ◎ | △ | 15〜30分 |

| ヒーター前 | ◎ | × | 5〜10分 |

| こたつ内部 | ◎ | ◎ | 1〜2時間以上こもることも |

ちびがこたつに入るときは、もう「その日は出てこんとやろな」って家族で話すくらい、 しっかり長居するっちゃ。それだけ、猫にとっては理想的な空間ってことたい。

体温調節が苦手な猫にとって最適な環境

🐾 猫は自分でうまく温度調整できん

まず理解しておきたいのは、猫は汗をかかんけん、発汗による体温調節ができんということ。

そのため、外気温に体調が左右されやすく、寒さにも暑さにも弱い傾向があるんよ。

特に老猫・子猫・短毛種の子たちは、室温次第で元気も食欲も左右されるけん、 飼い主のほうで「快適な環境」を用意してやることが大事なんよ。

🐾 こたつは「温度安定+包まれる安心感」がある

ここで役に立つのがこたつっちゃね。 こたつの中は、冷えすぎず、暑くなりすぎず、ちょうどええ温度が保たれる構造になっとる。

さらに四方を囲まれて暗くなることで、猫にとっての“安心できる空間”にもなるっちゃ。

この「ぬくもり+安心感」のセットが揃った環境って、意外と他にはないとよ。

| 環境 | 体温の安定性 | 安心感 |

|---|---|---|

| エアコン暖房 | 場所によってムラあり | 開けた空間で落ち着きにくい |

| 毛布・カーペット | 保温性に限界あり | 隠れられない |

| こたつ | 温度が一定に保たれる | 四方に囲まれリラックスできる |

🐾 ちびは冬の朝、一番にこたつに入っとる

うちのちびは寒がり+朝が超絶苦手なタイプでね。

冬場になると、人間より早くこたつの中に入り込んで、 クッションの上でぬくぬく丸くなっとるんよ。

逆にこたつが無いと、「寒いけん出たくなか」って顔でふとんからも出てこん。 つまり、こたつはちびにとって「寒さ対策」と「一日の始まりのスイッチ」両方を兼ねとる存在なんよ。

② 猫が“こたつから出てこない”のは異常?

まずは“異常”と“快適”を切り分けよう

🐾 ずっとこたつにいる=異常とは限らん

まず大前提として、猫が長時間こたつにおること自体は、必ずしも異常とは言えんとよ。

たとえば、うちのちびはこたつの中にお気に入りのフリースやカリカリを持ち込んで、 “冬の秘密基地”を構築して満足げに暮らしとる。

つまり、それだけ猫にとってこたつが快適で離れがたい場所ということ。 体調不良と決めつける前に、「快適で動かんだけ」という可能性も頭に入れておくべきたい。

🐾 ただし、「快適」を超えたら注意サイン

とはいえ、ずっと出てこない=すべて快適とは限らんと。

次のような様子が見られたら、“快適”を通り越して“体調異変”の可能性もあるけん、 注意して観察することが大事たい。

- こたつから出てきてもふらついている

- 水もトイレも極端に行かない

- 触ったときに異様に熱い or 冷たい

- 呼吸が浅い・早い

これらの兆候がある場合、早めに動物病院で診てもらうことが重要やね。

| 様子 | 考えられる原因 | 推奨アクション |

|---|---|---|

| ずっと寝てて飲水なし | 脱水、体調低下 | すぐに水分補給+受診 |

| 呼吸が早い/熱がこもる | こたつ内の温度が高すぎる | 温度調整 or 使用制限 |

| 鳴き声が弱々しい | エネルギー低下 | 栄養確認+通院 |

🐾 “異常”と決めつける前に、観察→記録

うちのちびも「一日こたつから出てこん」ことはよくあるけど、 食欲・トイレ・寝起きの様子がいつも通りなら心配いらんと。

逆に、ちょっとした違和感を見逃さないようにするには、「普段の様子を把握しとくこと」が一番効果的たい。

- 食べた量・水を飲んだタイミング

- トイレの回数・状態

- 寝起きの反応や動き

これらを毎日ざっくりでもチェックしておくことで、早期に異変に気づけるけん、 「神経質になる」のではなく「いつもとの違いに気づく」ことが大切なんよ。

“こたつから出てこない+●●”は要注意サイン

🐾 まずは「快適か、異常か」の見極めから

まず大前提として、猫がこたつに長時間こもるのはよくある行動たい。 特に冬場は、温度・暗さ・安心感の三拍子が揃ってるけん、 「快適すぎて出てこない」だけの可能性も大いにあるとよ。

実際、うちのちびも冬になると丸1日こたつにおることがあるけど、 ごはんも食べるし、トイレも行くし、遊びにも出てくる日もあって、 明らかに「体調不良」ではなかったんよ。

けんど、こたつ生活に“普段と違う行動”が混じってきたら、 それは単なる快適とは言い切れんけん、ちゃんと見極めが必要になると。

🐾 「こたつ+異常な様子」の具体例一覧

もし以下のような症状がこたつにこもる行動と同時に見られたら、 体の異変や不調のサインかもしれんけん、気を抜かんようにね。

| 併発しやすい症状 | 可能性のある異変 |

|---|---|

| 食欲がない・水も飲まない | 体調不良や脱水症状 |

| 触ろうとすると怒る・鳴かない | 痛みやストレスの可能性 |

| うんちやおしっこを我慢してる | 膀胱炎・便秘のリスク |

特に排泄を我慢しとるケースは危険信号たい。 膀胱や腎臓に負担がかかって、重症化する前に対応せんといかん。

🐾 ちびの「異変」に気づけたエピソード

以前、ちびがまる2日ほどこたつから出てこんかったことがあったっちゃ。 しかもその間、水にも口をつけとらんし、トイレの砂も減っとらんやった。

「さすがにおかしかろ」と思って病院に連れて行ったら、 軽い脱水と、便秘気味の兆候があるって診断されたと。

幸い早めに気づいたけん大事には至らんかったけど、 「普段と違う+こたつこもり」には注意せんと本当に危ないって実感した瞬間やったばい。

- 呼んでも返事をせん

- 好きなオヤツにも興味を示さん

- 触られるのを嫌がるようになる

こういった兆候がセットで出とるときは、 迷わず獣医さんに診てもらうことが大事やけんね。

ちびの場合は“こたつ引きこもり”の冬モード

🐾 昼はこたつ、夜はアクティブ――この流れが通常運転

まず結論から言うと、日中ずっとこたつにいる=異常ではないっちゃ。 ちびも冬の昼間は、ほぼずーっとこたつの中でぬくぬくしとる。 でも、夜になるとスッと出てきて、いつも通りにごはんを食べて遊ぶけん、それは「冬仕様の通常モード」と考えて大丈夫たい。

このように活動時間が夜にシフトしているだけなら、特別な心配はいらんとよ。

🐾 異常と正常の違いは“生活のリズム”にある

じゃあ、どこを基準に見極めたらよかと? ポイントは「日中こもってるか」やなくて「全体の生活サイクルが崩れていないか」なんよ。

以下の表で、ちびのような通常モードと、注意が必要な異常モードを比較してみよう。

| 行動 | 通常モード(ちび) | 異常モードの可能性 |

|---|---|---|

| 昼の行動 | こたつでぐっすり寝てる | 寝てるが体勢がずっと同じ、反応が鈍い |

| 夜の様子 | 起きてごはん&おもちゃで遊ぶ | ごはんを食べない、動かない |

| 呼びかけへの反応 | 名前を呼ぶと反応&たまに出てくる | 呼んでも鳴かない/動かない |

🐾 判断のコツは“いつもとの違い”を冷静に見ること

「引きこもってるかどうか」よりも、「引きこもり+生活の乱れ」があるかが重要たい。 つまり、「いつも通りの行動ができとるかどうか」を見ることが最大のチェックポイントっちゃ。

ちびの場合も、昼はこたつに潜りっぱなしでも、夜はごはん・水・遊び・トイレまで全部ちゃんとこなすけん、 「ぬくぬく好きなだけやね」とわかるんよ。

- 食欲・排泄・遊びの習慣が崩れてない

- 呼びかけに反応する

- 一定時間で自分から出てくる

これらが見られるなら、こたつから出ない=異常とは限らんけん、 焦らずに猫のペースに合わせて見守ってあげてよか。

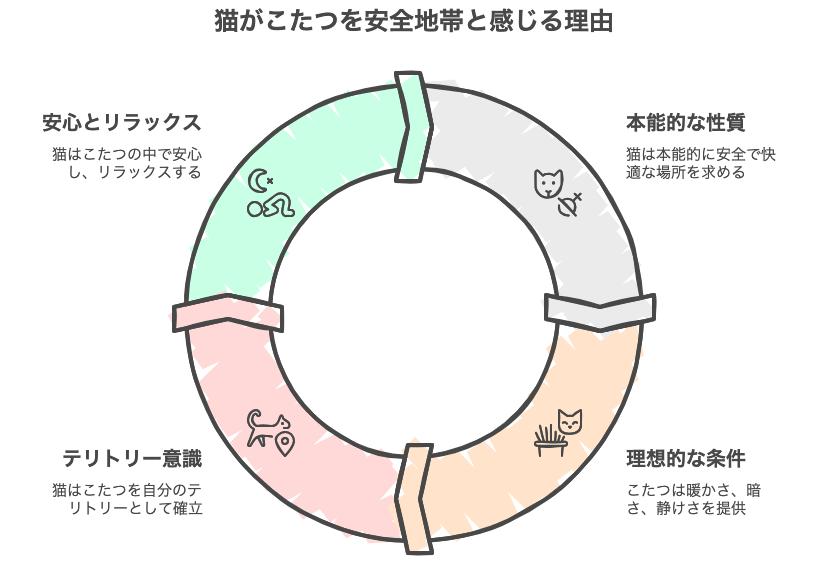

③ 猫がこたつを“安全地帯”と感じる理由

狭くて暗くて温かい=猫にとっての理想空間

🐾 本能的に“こもりたくなる”猫の性質

まず押さえておきたいのが、猫は「狭くて暗い場所」に安心感を覚える本能を持っとるという点。 外敵から身を守る野生時代の名残で、外界を遮断できる場所は“安全地帯”として機能するんよ。

だから、こたつのように“囲まれた空間”は、猫にとっては最高の隠れ家になるわけやね。

🐾 こたつが提供する“3つの理想条件”

こたつの中には、猫が求める3つの快適要素がすべて揃っとるっちゃ。 下の表で、それぞれを見ていこう。

| 快適要素 | こたつの特性 | 猫にとってのメリット |

|---|---|---|

| 狭さ | 空間が限られている | 安心感、縄張り意識の強化 |

| 暗さ | 光がほとんど入らない | 落ち着いて眠れる環境 |

| 温かさ | 安定した保温構造 | 寒さ対策+血流促進 |

この“狭い・暗い・温かい”の組み合わせが、 猫にとって理想的な休息空間を生み出しとるわけたい。

🐾 ちびも季節ごとに“自分で選ぶ”安心スポット

ちなみに、ちびの場合は夏は押し入れ、冬はこたつというふうに、 その時々で一番快適な「こもり場所」をちゃんと選んどるとよ。

特に冬場は、朝から晩までこたつに入り浸って、 お気に入りのフリースと一緒に完全に“秘密基地モード”</strongになることもある。

- 外の物音にも気づかんくらい熟睡しとる

- 自分のカリカリを中に持ち込んでくつろいどる

- たまに顔だけ出して様子を見るのがルーティン

このように、猫は自分で「安全な場所」を判断して選んでいるけん、 こたつに入る=依存や異常ということではないっちゃ。

こたつ内は“自分だけのテリトリー”になる

🐾 テリトリー意識は猫の精神安定のカギ

まず知っておきたいのが、猫にとって「自分のテリトリーがあること」は非常に重要ってこと。 この意識があるだけで、安心感や自己肯定感が高まり、無駄なストレスが激減するとよ。

特に室内飼いの猫は、縄張り=生活空間そのものやけん、 「ここは自分の空間」と感じられるエリアの存在は、精神的な安定に直結しとる。

🐾 こたつは“静かで干渉されない”理想の空間

では、なぜこたつがテリトリーにぴったりなんかというと、 物理的にも心理的にも「人間の干渉を受けにくい」環境やからたい。

次の表を見れば、こたつがどれだけ猫にとって理想的かわかるはず。

| こたつの特徴 | 猫への心理的効果 |

|---|---|

| 照明が届かず薄暗い | リラックス・熟睡しやすい |

| 人間があまり手を出さない | 監視ストレスがない |

| 中の音が外に漏れにくい | 外界を気にせず落ち着ける |

このように、こたつには猫が「ここだけは自分のもの」って実感できる条件がそろっとるっちゃ。

🐾 ちびも「中に入れば“主”になる」スタイル

うちのちびも、冬になるとこたつの中に毛布やおもちゃを持ち込むのが日課なんよ。 お気に入りの小物を集めて、まるで城主のようにどっしり構えとる。

その様子は完全に「ここはワイの領地」ってオーラを放っとって、 触ろうもんならじろっと警戒の目線を飛ばしてくることもあるばい。

- 毛布の上に寝そべって顔だけ出すスタイル

- 自分のタイミングでしか出てこん

- 中でくつろぎすぎて寝言を言っとることも

“こたつ=自分だけのテリトリー”という認識がしっかり根付いとるのが、 ちびの態度からもよう伝わってくると。

音・光・温度が“ちょうどいい”安心感を生む

🐾 猫が安心する環境には“刺激のコントロール”が重要

まず押さえておきたいのが、猫は環境から受ける音や光、温度に非常に敏感な生き物ってこと。 刺激が強すぎても弱すぎてもストレスになるけん、「ちょうどいい」がとにかく大事なんよ。

その点、こたつは外の音を遮り、暗くて、しかも温度が一定に保たれるという、 猫にとってまさに「完璧な環境」がそろっとると言えるたい。

🐾 具体的に見てみると、こんなに優秀

下の表を見れば、こたつがいかに猫にとって快適な空間かがよう分かるはずばい。

| こたつ内の特徴 | 猫へのメリット |

|---|---|

| 暗くて静か | 刺激が少なくストレスを感じにくい |

| 一定の暖かさが保たれる | 冷え対策+関節や内臓への負担が軽減 |

| 周囲を囲まれてる | 外敵から守られているという安心感が生まれる |

つまり、物理的な暖かさと、心理的な安心が両立できる空間なんやね。

🐾 ちびも“ちょうどいい”をよく分かっとる

うちのちびも、エアコンの風が直接当たる場所や、日が強く差し込む場所は避ける傾向があると。 それに比べてこたつの中は、「ちび自身が調整せんでもちょうどいい環境」が整っとるけん、 ほんとに長時間スヤスヤ眠っとることが多い。

- ちょっと暑くなったら顔だけ出して温度調整

- 外の音が気にならんけん昼寝の質が高い

- 落ち着くから寝返りも少なくて体の負担が少ない

「寒いから入る」やなくて「居心地が良すぎて出たくない」 ——そう感じとるのが、ちびの様子を見ててもよう伝わってくると。

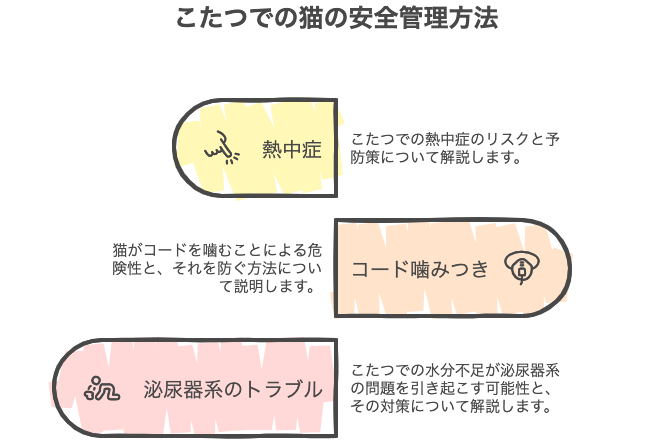

④ こたつで気をつけたい“落とし穴”ポイント

長時間こもりすぎると熱中症リスクも

🐾 ぬくもりの落とし穴に注意

もちろんこたつは猫にとって快適な空間やけど、 快適すぎるがゆえに「出てこなくなる」ことが逆にリスクになることもあるっちゃ。

特に寒い時期は、人間側も油断しがちで、 「こたつに入ってる=あったまって安心」と思ってしまうけど、 中に熱がこもりすぎると、逆に体調を崩すことがあるけん気をつけんといかん。

🐾 リスクが高いのはこんな猫たち

以下のような子たちは体温調節がうまくできん傾向があるけん、 長時間こたつ内にいるときは、特に注意が必要たい。

| 猫の状態 | リスク内容 |

|---|---|

| 高齢猫 | 代謝が落ちており、熱が体にこもりやすい |

| 子猫 | 体温調整機能が未発達でオーバーヒートしやすい |

| 持病がある子 | 心臓や腎臓への負担が大きくなる恐れあり |

40℃近い温度になることもあるけん、 こたつの種類によっては設定温度や通気性も見直したほうが安心やね。

🐾 ちびにも“ヒヤリ”とした経験あり

ちびもある冬、朝から夕方までずっとこたつにこもっとって、 その日は一度も出てこんやったっちゃ。

夕方になってようやく顔を出してきたけど、なんかグッタリしてて目にも力がなかったけん、 慌ててタオルで冷やしたり水分をとらせたりしたと。

- そのときのこたつ内温度は測ったら 39.6℃ もあった

- ちびの鼻先が熱くなってて、呼吸もやや早かった

- 冷たい場所に移したら、30分くらいで落ち着いた

それ以来、「たまに様子を見る」+「出入口は少し開けとく」ようにしとるけん、 今はこたつとの付き合い方がちょうど良くなったばい。

コードの噛みつき事故・火災にも注意

🐾 “見えん場所”だからこそ油断大敵

こたつの中は猫にとって快適な隠れ家やけど、 電気コードやヒーター部分がある以上、危険もゼロじゃなかとよ。

特に中に入っとるときは見えにくくなるけん、 「気づいたときには事故が起きとった」ってこともあり得るけんね。

🐾 想定されるリスクを整理しとこ

以下のような要因があると、事故や火災につながるリスクが高まるとよ。 猫の性格やこたつの状態に合わせて、先回りで対策することが大切たい。

| リスク要因 | 具体的な危険 |

|---|---|

| コードを噛む・引っかく | 感電・コード断線による発火 |

| 老朽化したこたつを使っている | 熱暴走・接触不良による火災 |

| 安全装置のない安価な製品 | 異常加熱しても停止せず事故の原因に |

事故が起きてからでは遅いけん、日頃から定期点検を忘れんようにしとこね。

🐾 ちびは“加熱しすぎ防止機能付き”を使っとる

うちのちびも、昔はコードにじゃれついて噛みそうになったことがあって、 それからはコードカバーを巻いて、安全装置付きのこたつに買い替えたっちゃ。

いま使ってるのは自動オフ機能付き+温度センサー付きのタイプで、 一定時間ごとに加熱が止まるけん安心感が違うと。

- コードは断熱カバーで二重保護

- スイッチONから●時間で自動停止

- 異常温度時には即遮断する回路設計

ちびも安全にぬくぬく過ごせとるけん、「こたつ=安全」がちゃんと守られとるのは大事なことやと思うっちゃね。

水分補給が減る→泌尿トラブルの原因に

🐾 快適すぎて“水を飲まん”問題

寒い冬、こたつの中が気持ちよすぎて、猫があんまり出てこんようになると、 自然と飲水量が減ってしまうケースが多いとよ。

しかも、活動量も落ちがちやけん、 体の循環そのものが鈍くなって、泌尿トラブルを引き起こしやすくなるのが注意点たい。

🐾 放置すると深刻化するリスク

特に水をあまり飲まんくなると、尿の成分が濃くなってしまうけん、 結石や膀胱炎の温床になってしまうことも。

以下のような変化が見られたら、しっかり注意して見守ってあげる必要があるばい。

| 起きやすい変化 | 猫へのリスク |

|---|---|

| 飲水量の低下 | 尿が濃くなる・結晶や結石ができやすくなる |

| 排尿回数が減る | 膀胱炎や腎臓病のリスクが高まる |

| 活動量の減少 | 太りやすくなり運動不足に |

泌尿系の病気は悪化すると治療が長引くけん、早期発見・予防が命やけんね。

🐾 ちびは“ついで飲み”がポイント

うちのちびも、冬場は飲水量がガクッと減る傾向があって、 前におしっこがすごく濃くなって獣医さんに怒られたことがあったと。

その対策として、こたつのすぐ横に自動給水器を設置して、 「ちょっと出たついでに水を飲める」ような動線に変えたら明らかに改善したっちゃ。

- 水の減りが目に見えてわかるようになった

- トイレの回数も冬場にしては安定しとる

- ちびも機嫌よく過ごしとる

環境次第で自然に飲水行動を促せるけん、 こたつと水の配置関係はぜひ見直してみてほしいっちゃ。

⑤ 冬こそ“こたつ×猫”を安全に楽しむコツ

出入口をふさがない、逃げ道の確保が基本

🐾「逃げ場がない」は猫にとって恐怖の対象

まず大前提として、猫が自分の意思で出入りできない空間は、もはや安心どころかストレス空間になるっちゃ。 こたつ布団で出口が完全にふさがれると、猫は「閉じ込められた」と感じてパニックになりやすいとよ。

猫は“逃げられること”そのものに安心感を覚える生き物やけん、 「どこからでも出られる」という状態を常に確保してやることが、飼い主側の基本的な配慮たい。

🐾 ふさがれた空間は“安心”じゃなくて“閉塞感”

うちのちびも、ある冬の日にこたつ布団がずれて、出入口が完全にふさがったことがあったっちゃ。 そのときは中で「にゃーにゃー」って鳴き続けて、しばらく出られんかったことで軽くパニック状態になったことがある。

それ以来、最低でも1か所は出入り口を確保するようにして、 “入り口を三角形にめくって洗濯バサミで止める”など、ちょっとした工夫を加えとると。

- 出入口が確保できるよう布団の端を少し上げる

- 脱出しやすい位置にお気に入りのマットや毛布を置く

- 反対側にも隠し出口を用意しとくとより安心

🐾 出入口の確保=“安全な隠れ家”の条件

以下のような違いで、猫にとってのこたつの居心地はガラッと変わるとよ。 ほんの少しの配慮で、安心できる空間に格上げできるけん意識してみて。

| こたつの状態 | 猫の感じ方 |

|---|---|

| 出入り口が完全に塞がれている | 閉じ込められたと感じて不安になる |

| 入口が一部開放されている | いつでも出られる安心感がある |

| 複数の逃げ道がある | 敵から逃げられる“安全拠点”として認識 |

出入口は絶対に確保しておく これだけで、猫の安心度はグッと上がるけん、忘れず守ってやってね。

中の温度が上がりすぎないように調整

🐾「ちょうどいい」温度こそが快適空間の鍵

まず意識しておきたいのが、こたつの温度は「強」である必要はまったくないという点たい。 猫は人間よりも毛皮で体温が保たれやすく、ほんのり暖かいだけで十分満足するんよ。

逆に温度が高すぎると、体力を消耗したり、熱がこもってしまってぐったりする原因にもなりかねん。 だからこそ、「弱」や「中」設定での運用が理想的なんよ。

🐾 設定温度と使い方のポイント

以下のような工夫を取り入れることで、猫にとっての快適さと安全性を両立できるっちゃ。

- 設定温度は「弱」または「中」で十分(体感より少し控えめが理想)

- サーモスタット付き機種を選ぶと、自動で過熱を防げる

- 猫がいないときはスイッチをオフにする癖をつける

うちのちびも、昔こたつの設定が「強」になったまま放置されとったことがあって、 中でぐっすり寝てたと思ったら、出てきたときにちょっと息が荒くて驚いたことがあると。 今では日中は「弱」固定+サーモスタット付き機種に切り替えたけん、 安心して使えるようになったばい。

🐾 温度設定と猫の様子の関係

設定温度と猫の行動の変化は、意外とシンプルに読み取れるっちゃ。 下の表を参考に、適温を見極めてみて。

| 温度設定 | 猫の行動・様子 |

|---|---|

| 弱 | 落ち着いて長時間過ごす。出入りもスムーズ。 |

| 中 | 快適だけど、時折出てくる様子がある。 |

| 強 | ぐったりしたり、出てこなくなることも。注意が必要。 |

温度は「低め」で運用して観察」するのが鉄則。 「入ったまま出てこない=快適」とは限らんけん、 ちゃんと猫の様子を見ながら調整してあげるのが飼い主の役目たい。

こたつから出たがらない子への“運動誘導”も

🐾 ずっとこもりっぱなしは「心身の負担」に

こたつは快適やけど、あまりにも長く籠もりすぎると運動不足やストレスの原因になるっちゃ。 特に冬場は外の気温が低いけん、どうしても活動量が減りがちになると。

動かないまま過ごすことで、筋力低下・肥満・夜間のテンション爆上がり…と、 いろんな問題がジワジワ出てくるけん、ちゃんと「外へ誘導する工夫」が大事たい。

🐾 よくある冬の悩みと改善方法

以下のように、「ちょっとした配置や遊び方」で行動をうながせるけん、 寒い日でも無理なく動いてくれるとよ。

| こたつ生活で起きやすい問題 | 改善に有効な工夫 |

|---|---|

| ずっと寝て動かない | こたつの外で遊ぶ時間をつくる |

| トイレを忘れがちになる | トイレの場所はこたつの近くに設置 |

| 夜にテンションMAX | 日中におもちゃで誘導して運動 |

🐾 ちびの場合は“遊びの工夫”で誘い出す

うちのちびも、冬になるとぬくぬくしすぎて

「こたつ=ベッド」みたいに過ごしとることが多くなるとよ。

そんなときは、

- 羽じゃらしをちょっとだけ布団の隙間から動かす

- 段ボールハウスをこたつのすぐ横に設置する

- お気に入りの音が鳴るおもちゃを遠くで振ってみる

こういう“小ワザ”を使うことで、自然に出てくるようになるっちゃ。 無理やり引っ張り出すと逆効果になるけん、あくまで「遊び感覚」で誘導するのがコツたい。

寒い季節こそ、ぬくもりと運動のバランスが命。 ちびみたいにずっとこたつにおる子も、ほんのちょっとの工夫でちゃんと動き出すけん、 飼い主としても一緒に遊びながら、健康管理ばしてあげてね。

⑥まとめ表

| カテゴリ | 内容 | 猫にとってのメリット | 飼い主が気をつけるべきこと |

|---|---|---|---|

| ① 環境の快適さ | 狭くて暗くて温かい | 安心感・外敵から守られる | 長時間こもりすぎないよう見守り |

| ② テリトリー性 | こたつが自分だけの空間になる | プライベート空間によるストレス緩和 | 勝手に布団をふさがない |

| ③ 光・音・温度 | 暗くて静か、温度も安定 | 理想的な刺激レベルでリラックス | 加熱しすぎない設定が必要 |

| ④ 健康リスク | 熱こもり・脱水・運動不足など | ※メリットにならない(過剰依存で逆効果) | 水分・温度・動きの3点管理 |

| ⑤ 安全管理 | 電気コードや逃げ道の確保 | 安全が守られた環境で本当の安心が生まれる | コード保護・出入口確保・自動OFF機能活用 |

| ⑥ 行動サポート | こたつ生活と運動のバランス | 心地よく過ごしながらも活動量を保てる | おもちゃや工夫で遊び誘導すること |

猫にとっての「こたつ」は、単なる暖房器具じゃなくて、本能レベルで安心できる場所。

他にもこんな記事が読まれとるよ

・猫をお風呂に入れるときのリアルな注意点

・子猫を清潔に保つコツとやり方

▶︎参考記事:獣医師監修|猫がこたつに入るのは大丈夫? 注意したいことと手作りこたつ(ねこのきもち)